無錫近代園林與蘇州古典園林對比研究

馮霞敏

[摘要]無錫近代園林和蘇州古典園林同屬為江南私家園林,兩者文脈相承、出處同源,都是吳文化的延續。但兩者由于產生和所處的時代不同、園主的身份和思想的不同,使其具有不同的文化內涵。園林是時代的產物,這兩種不同類型的江南園林都是歷史進程中的不同階段上出現的文化藝術瑰寶。試圖通過對無錫近代園林和蘇州古典園林的相同之處與不同之處進行對比研究,挖掘無錫近代園林的歷史文化價值,促使人們投入更多的目光來關注本應與蘇州古典園林具有同等地位的無錫近代園林。

[關鍵詞]無錫近代園林蘇州古典園林對比

中圖分類號:S6文獻標識碼:A文章編號:1671-7597(2009)0710127-02

無錫與蘇州在地域、歷史、文化、經濟等方面頗為相似,兩座城市經常被人們相提并論,特別是關于社會經濟發展方面。但是少有人將兩座城市的園林進行比較,主要原因是蘇州園林被列為世界文化遺產,盛名在外,讓人一提到江南園林就馬上想起蘇州園林,這使得鄰近的無錫園林始終籠罩在其陰影之下,處于寂寞尷尬的地位。其實在上個世紀之交,無錫涌現出一批江南近代園林,這是蘇州所無法比擬的。園林是時代的產物,某一時代的園林均會打上那個時代的烙印,會體現出那個時代的特點與精神。無錫園林稱之為近代園林,而蘇州園林則稱之為古典園林,他們產生和所處的時代是不同的,但他們都是歷史進程中的不同階段上出現的文化藝術瑰寶。他們文脈相承、出處同源,卻由于產生的時代不同而被賦予不同的文化內涵。

一、無錫近代園林與蘇州古典園林的相同之處

1.地理位置相近。無錫與蘇州鄰近,同屬于太湖流域、江南地區。按照園林的地理位置的劃分,無錫近代園林和蘇州古典園林都屬于園林分類中的江南園林的范疇。

2.文化淵源相同。無錫和蘇州都是吳文化的核心地。吳文化即吳地、吳人的傳承文化。吳地,一般說來是以太湖流域為核心的。無錫和蘇州作為太湖流域的經濟發達城市,園林造園出處同源,即均源自有著千年歷史的吳文化,園林的文化底蘊厚實、歷史悠久。

二、無錫近代園林與蘇州古典園林的不同之處

(一)產生與所處的時代不同

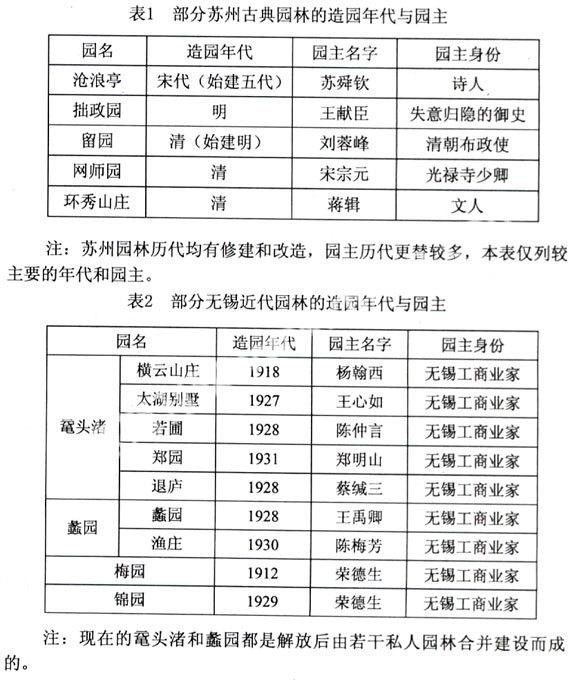

1. 蘇州古典園林是產生于中國古代,現存的蘇州園林大部分是明清時期的建筑。明清時期,蘇州成為中國最繁華的地區之一,私家園林遍布古城內外。在16~18世紀的全盛時期,蘇州有園林200余處,現在保存尚好的有數十處,并因此使蘇州素有“人間天堂”的美譽。作為蘇州古典園林典型例證的滄浪亭、拙政園、留園、網師園和環秀山莊,產生于蘇州私家園林發展的鼎盛時期,它們以其意境深遠、構筑精致、藝術高雅、文化內涵豐富而成為蘇州眾多古典園林的典范和代表。

2. 無錫近代園林的產生時期為中國近代,主要集中于上世紀初,直到抗戰爆發期間“先后出現了近20處由私人營建但向公眾開放的近代風景園林或別墅園林……”①。無錫是吳文化的發祥地,是近代民族工商業的發祥地。在近代,無錫誕生了榮宗敬、榮德生、楊翰西等民族資本家,他們在上海經營實業而致富,被稱為“紡織大王”、“面粉大王”。他們衣錦還鄉后,造福鄉梓,在無錫造園、建學校、修橋。這些有文化修養的近代儒商,既受傳統文化的熏陶,又出過國,留過洋,吸收了現代文明,依托如畫的太湖風景,精心規劃,巧妙點綴亭臺樓閣,致力于為湖山增色。

(二)園主身份不同

1. 蘇州古典園林的園主是士大夫。士大夫舊時指官吏或較有聲望、地位的知識分子。從內涵上考察,士大夫主要包含如下兩方面內容:其一,指居官與有職位的人;其二,指有一定社會地位的文人。所以,士大夫可以指在位的官僚,可以指不在位的知識分子,也可兼指。士大夫是中國歷史上的一個特殊的集團。他們是知識分子與官僚相結合的產物,是兩者的膠著體。士大夫們在人生得意之時是不會到蘇州來造園林的,到蘇州造園的士大夫往往是官場失意的官僚或文人,他們將自己的滿腔情懷寄托在園林這一方天地中。

2. 無錫近代園林的園主是資本家。近代中國資本主義是在帝國主義壓迫和封建主義束縛下發生和發展起來的,中國新生的資產階級一開始便包括兩個部分:一個是買辦階級,是直接為西方資本主義殖民侵略國家的資本家服務并為他們所豢養的階級;一個是民族資產階級,是同資本主義國家和帝國主義國家聯系較少或者沒有直接聯系的中等資產階級。無錫近代園林的園主就屬于民族資產階級,他們抱著是實業救國的理想,成為中國近代一個特殊的階層,這個特殊群體的思想和精神被后人稱之為錫商文化。無錫的民族資本家受傳統吳文化影響而具有“兼收并蓄、銳意進取”的思想,他們在外經商致富后回到家鄉建造園林,園林雖為私有,卻為百姓免費開放,使得這些園林成為無錫百姓的游憩之地。

表1部分蘇州古典園林的造園年代與園主

注:蘇州園林歷代均有修建和改造,園主歷代更替較多,本表僅列較主要的年代和園主。

表2部分無錫近代園林的造園年代與園主

注:現在的黿頭渚和蠡園都是解放后由若干私人園林合并建設而成的。

三、無錫近代園林與蘇州園林的文化內涵

由于產生和所處的時代不同,由于園主的身份和思想的不同,無錫近代園林和蘇州古典園林所體現的文化內涵也是不同的。

(一)人工與自然

蘇州古典園林大多選址在城市中,所以又被稱為城市山林,通過人工手法疊山理水,營造一方小小的天地。而無錫園林則依托無錫得天獨厚的山水資源,大多依山傍水,是借助真山真水打造的山水園林。如無錫黿頭渚建造在太湖邊上,浩浩淼淼,自然天成,猶如一副天然的山水畫卷,令人心曠神怡。

(二)封閉與開放

蘇州古典園林的園主是官場失意的士大夫,士大夫造園是為自己所用,追求自我享受、自我陶醉的境界。蘇州園林是他們在人生低谷時所建造的,體現出隱與藏的封閉的文化內涵。無錫近代園林的園主是春風得意的民族資本家,他們造園不是為自己所建,而是為百姓所建,無錫園林是他們在衣錦還鄉時建造的,體現出欣欣向上、開放舒展的文化內涵。

(三)入世與出世

中國2000余年的封建社會,儒學是主流思想,它鼓勵人們“入世”,所謂“修身齊家治國平天下”,無錫近代園林的園主是一群抱著實業救國思想的民資資本家,他們積極入世,所以建造的園林是“入世的園林”;蘇州古典園林的園主大都是官場失意者,他們會頓生“出世”的思想,此種普遍心理在園林上的流露和反映則是高墻森嚴、庭院深深、曲徑通幽,所以建造的園林是“出世的園林”。

(四)雅與俗

蘇州古典園林的園主是文人,文人追求精巧與雅致,園林中的一山、一石、一水、一字,無不顯現出獨到的匠心。例如蘇州滄浪亭假山山頂的亭柱上鐫刻的一副楹聯:“清風明月本無價,近水遠山皆有情。”讀此聯不僅讓人感受到了滄浪亭咫尺山林、心曠神怡的幽靜景象,同時還再現了園主蘇舜欽寄情與山水,潛心文墨,品蘭賞竹,對月酌酒的超塵拔俗情景,這就是文人的雅致生活。

無錫園林的園主是商人,商人通常較為市儈,但無錫建園的民族資本家大多為儒商,也有其雅的一面。由于他們所建的園林不是為自己建造的,而是為大眾建造的,所以要迎合公眾之需,社會之需,隨時尚變化而變化,這使得無錫近代園林能雅俗共賞。例如,無錫蠡園的門廳中懸掛著郭沫若寫的《蠡園唱答》,郭老初次游園時用傳統的園林雅致的審美標準來衡量蠡園,覺得蠡園的疊山太矯揉造作,所以第一句就寫到“何用壘山莊,蠡園太矯揉”;但是郭老又發現,蠡園是一座為公眾開放的園林,應該迎合社會大眾的審美,所以在結尾一句又寫到“欲識蠡園趣,崖頭問少年”。可見,蠡園兼具雅趣和俗趣。

四、結語

園林是經濟社會的產物,是歷史的反映,也是社會生活需求的一部分,并隨著時代的變遷而演變。無錫近代園林和蘇州古典園林文脈相承,卻又在熟悉中呈現出鮮明的不同,熟悉是因文化同源,不同是因時代變遷,時代精神在起變化。但他們都是歷史進程中的不同階段上出現的文化藝術瑰寶,具有很高的文化價值、歷史價值和審美價值。

注釋:

①沙無垢《無錫風物百景漫筆》中的《無錫園林名勝史略》篇.

參考文獻:

[1]郁有滿,歷史傳遞中的無錫城市精神[J].江南文史,2003.12.

[2]魏嘉瓚,蘇州古典園林史[M].上海:上海三聯文化傳播有限公司,2006.6.

[3]沙無垢,無錫風物百景漫筆[M].江蘇文史資料編輯部,1998.9.

[4]徐大陸,江蘇現代園林幾多中國之最[J].園林歷史,2008.1.

[5]胡冬香,淺析中國近代園林的公園轉型[J].商場現代化,2006.1.