不同秸稈炭在黃壤中降解特征的比較研究①

邢存芳, 侯建偉, 楊莉琳

銅仁學院 農林工程與規劃學院/貴州省梵凈山地區生物多樣性保護與利用重點實驗室,貴州 銅仁 554300

多年來, 我國實施秸稈還田等一系列措施來提高土壤肥力, 其核心是在提高土壤有機質水平的同時把環境中的碳封存在土壤中[1]. 由2016-2020年的《貴州統計年鑒》[2]可知, 貴州省的玉米、 水稻和油菜年產量分別為220.34~456.40,156.01~415.98,77.25~88.56萬t, 按照1∶1.2,1∶0.9和1∶1.5[3]的籽粒與秸稈質量比例折算其秸稈年產量分別為264~548,140~374,116~133萬t. 當前, 這些主作物秸稈多被就地焚燒或粉碎還田. 秸稈粉碎還田雖是當今世界普遍采取的一項培肥地力的增產措施, 在減少焚燒帶來污染的同時還兼具增肥增產作用[4], 但是在貴州高原這種中亞熱帶地區, 由于雨熱同期、 降雨量大于蒸發量的氣候特點使得投入農田的植物生物質(有機質一般低于2%[2,5])很快被氧化分解[6], 不利于碳的固定.

近年來, 國際社會紛紛提出了秸稈炭化還田策略, 以達到利用土壤來封存環境中碳的目的[6-10]. 秸稈炭化還田就是將秸稈生物質經高溫無氧炭化后轉化為生物質炭再投入至土壤中進行碳封存. 此秸稈炭是由單環和凝聚環芳香族C組成的高度芳香化的富碳產物[11-13], 其全碳含量是原生物質的1.6~2.0倍[14], 其降解半衰期約為普通植物生物質的20倍以上[15]. 但至今, 僅有少數國外研究學者推測, 黑炭物質可在自然環境中穩定數千年[16], 其半衰期為100 a左右[17]; 國內模擬試驗估算, 沙蒿生物質炭的降解半衰期為2~12 a[14], 玉米秸稈炭的降解半衰期為17.6~21.1 a, 且在土壤中的穩定性低于活性炭[15]. 因此, 秸稈炭有利于碳的固定, 但對其在土壤環境中的穩定性還缺乏深入的了解, 尤其是缺少對不同秸稈炭在土壤中的降解特征差異的對比分析.

由于生物質炭是通過特定方式制備的, 其化學組成既不同于自然界中的黑炭, 也不同于活性炭, 加之作物種類差異, 不同秸稈炭之間也有著本質的區別, 投入土壤后有其自身的降解規律. 為此, 本研究以油菜、 玉米和水稻3種貴州主作物秸稈炭為供試材料, 以貴州旱地黃壤為培養介質進行了為期3年的土壤培養試驗, 通過秸稈炭添入黃壤后的表觀殘留碳量、 降解率和降解半衰期等評價指標, 比較分析了3種秸稈炭在黃壤中的降解特征差異, 以期為利用秸稈炭進行土壤固碳提供評價依據.

1 材料與方法

1.1 供試土壤與材料

供試土壤: 采自銅仁市德江縣烏江學院附近的開荒地(N28°14′32″, E108°9′0″), 將取回的土壤在實驗室自然風干后過2 mm孔徑篩網. 土壤的pH值為5.96、 有機碳為6.68 g/kg、 堿解氮為22.70 mg/kg、 有效磷為8.53 mg/kg、 速效鉀為49.25 mg/kg.

供試秸稈炭: 分別稱取20 g的水稻、 玉米和油菜的秸稈(自然風干, 粉碎后過2 mm孔徑篩網, 65 ℃烘至恒質量)放入箱式電阻爐(SGM.VB8/10, 洛陽)的坩堝中, 用真空泵抽取爐內空氣創造低氧境, 500 ℃恒溫炭化6 h后自然降溫, 制備得到水稻、 玉米和油菜的秸稈炭, 其全碳含量分別為512 g/kg,576 g/kg和449 g/kg.

1.2 試驗設計與樣品采集

本試驗采用室內盆栽培養模擬實驗進行, 以期能夠嚴格控制水分、 溫度和光照等試驗條件. 稱取1 000 g風干土, 將油菜、 水稻和玉米秸稈炭分別按照質量分數為1%,2%,4%的添加量與土壤充分混勻后裝入塑料杯中, 補加蒸餾水至田間飽和持水量的60%. 同時以未添加秸稈炭處理作為空白對照(CK), 無菌膜封口, 保持一定的透氣性, 培養杯底部中心打直徑1 cm的小孔, 置于室內進行為期3年的室內盆栽培養模擬實驗. 共計10個處理, 每個處理9次重復, 每隔5 d用稱質量法補水1次. 在培養后的12,24,36月時間點上破壞性取樣(每次取3個重復), 所取土樣分別過0.15 mm孔徑篩網, 用于測定土壤全碳含量.

1.3 測試項目與方法

秸稈炭: pH值用復合電極電位法測定,V(水)∶m(秸稈炭)=10∶1[4]; 全碳用CHN元素分析儀(德國Elementar, Vario Macro)測定[4]; 孔容積、 孔徑、 比表面積采用全自動氣體吸附儀(ASAP2020)測定[4].

土壤: 土壤全碳采用重鉻酸鉀外加熱法測定[18].

1.4 秸稈炭的降解參數估算

秸稈炭表觀殘留碳量為[14-15]:

C(g/kg)=秸稈炭處理土壤全碳含量-對照土壤全碳含量

(1)

秸稈炭降解率為:

(2)

式中:C0為培養前加入秸稈炭的純碳量(g/kg),Ct為t時間表觀殘留碳量(g/kg).

秸稈炭降解半衰期為:

T1/2(月)=0.693K

(3)

1.5 數據分析

將試驗數據經Excel 2010整理后, 用SAS 9.0統計軟件進行數理統計, 在符合正態分布的情況下進行one way ANOVA單因素方差分析, 采用多重比較方法對數據進行差異顯著性檢驗.

2 結果與分析

2.1 不同秸稈炭處理黃壤的全碳含量分析

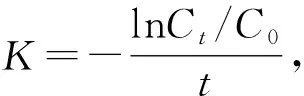

圖1是黃壤中添加油菜、 水稻和玉米秸稈炭后黃壤全碳含量隨培養時間的變化趨勢圖. 由圖1可知, 在相同添加量的條件下, 不同秸稈炭處理的黃壤全碳含量均表現為玉米秸稈炭處理最高, 水稻秸稈炭處理次之, 油菜秸稈炭處理最低. 3種秸稈炭以4%施入黃壤后, 其全碳含量由初始的6.68 g/kg(CK)提高至23.65~29.75 g/kg, 增加到3.5~4.5倍, 對照全國第2次土壤普查不同養分含量分級標準[19]得知, 全碳含量由原來的第4等級提高至第1等級, 具有明顯的增碳效果. 由圖1還可看出, 黃壤培養到第12月時, 其全碳含量驟降且與同處理的24,36月之間的差異無統計學意義. 說明秸稈炭被施入黃壤后, 第1年是快速降解期, 而后開始進入緩慢降解期.

注: 圖柱上小寫字母不同表示相同處理的不同培養時間之間差異有統計學意義(p<0.05)圖1 油菜、 水稻和玉米秸稈炭處理黃壤的全碳含量

2.2 不同秸稈炭的表觀殘留碳量估算

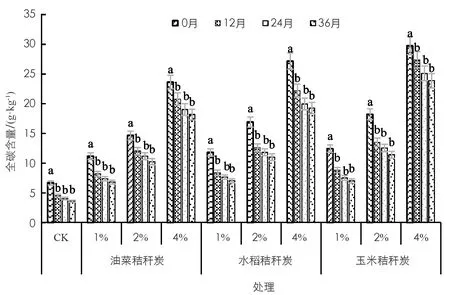

表觀殘留碳量即秸稈炭在黃壤中未分解的有機碳含量, 是培養到一定時間節點時秸稈炭處理黃壤的全碳量與CK處理全碳量的差值[14-15]. 通過公式(1)計算可得出油菜、 水稻和玉米秸稈炭處理黃壤的表觀殘留碳量(圖2).

注: 圖柱上小寫字母不同表示同種秸稈炭在同一添加量下, 不同培養時間之間差異有統計學意義(p<0.05)圖2 油菜、 水稻和玉米秸稈炭在黃壤中的表觀殘留碳量

分析圖2發現, 不同秸稈炭施入黃壤后24~36月內, 其表觀殘留碳量明顯降低, 且與12月的差異有統計學意義(p<0.05). 在相同添加量下, 秸稈炭在黃壤中的表觀殘留碳量從多到少依次為: 玉米秸稈炭、 水稻秸稈炭、 油菜秸稈炭, 但其有機炭殘留[14-15]比例則相反, 即有機炭殘留量從多到少依次為: 油菜秸稈炭、 水稻秸稈炭、 玉米秸稈炭, 其平均值分別為80.2%,75.8%和72.0%. 說明在培養36月期間, 不同秸稈炭的表觀殘留碳量取決于秸稈炭自身的含碳量, 而殘留比例取決于秸稈炭種類.

2.3 估算不同秸稈炭的降解率

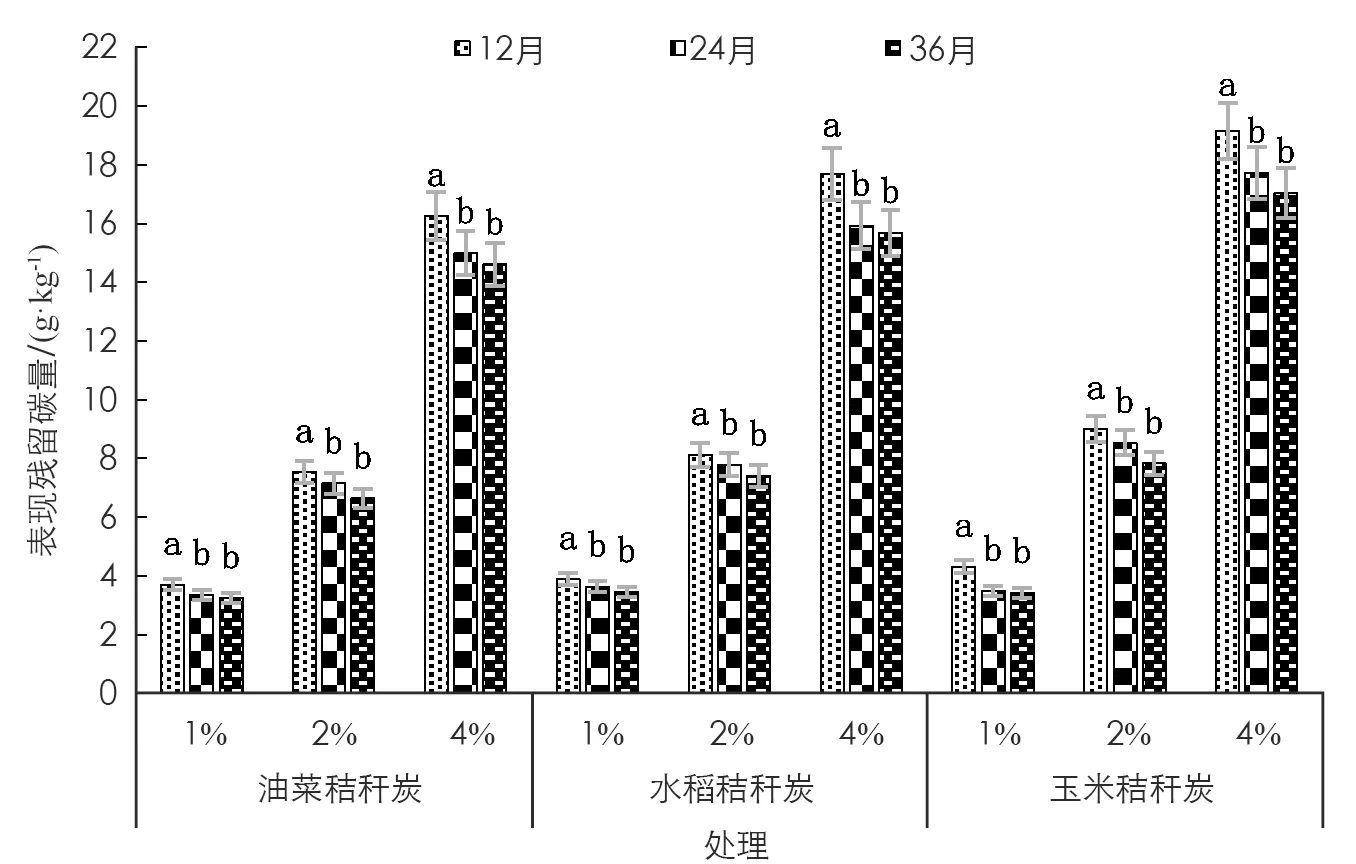

秸稈炭表觀殘留碳量的降低說明秸稈炭在黃壤中逐漸降解, 其降解程度可用秸稈炭降解率來表征, 其降解率越高, 表觀殘留碳量就越少. 通過公式(2)計算可得出不同添加量的油菜、 水稻和玉米秸稈炭的降解率(圖3). 由圖3可知, 與培養12月相比, 24月和36月的秸稈炭降解率顯著增大(p<0.05). 在相同添加量下, 油菜秸稈炭的降解率顯著低于其他處理, 特別是4%添加量下, 其平均降解率比水稻秸稈炭和玉米秸稈炭分別低4.9%和7.1%.

注: 圖柱內小寫字母不同表示相同處理的不同培養時間之間差異有統計學意義(p<0.05);圖柱上大寫字母不同表示在相同添加量下, 不同秸稈炭的累計降解率間差異有統計學意義(p<0.05).圖3 油菜、 水稻和玉米秸稈炭在黃壤中的降解率

2.4 估算秸稈炭在黃壤中的降解半衰期

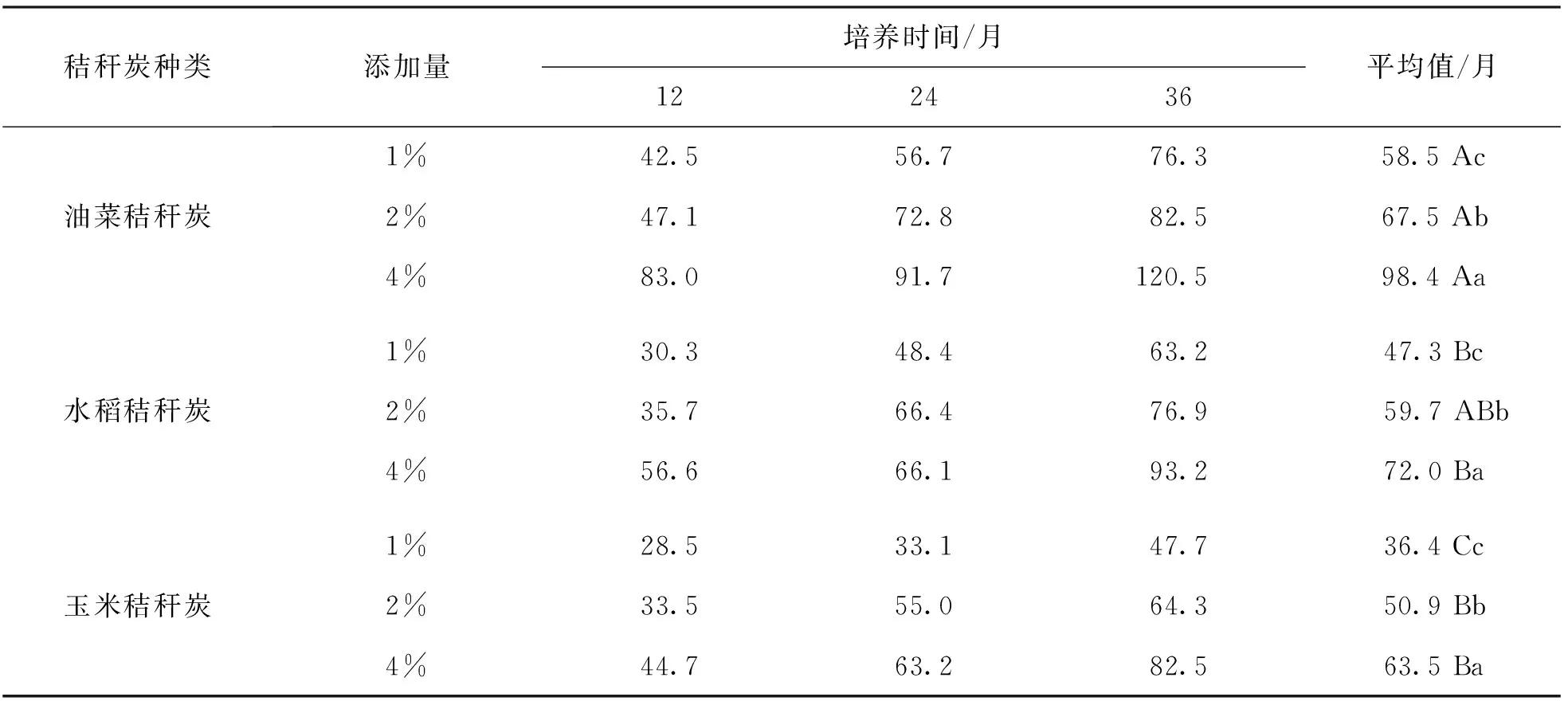

有機碳在土壤中的降解周期以降解半衰期來表征, 其值由公式(3)計算得到, 值越大說明降解周期越長、 秸稈炭就越難降解. 由表1可知, 油菜、 水稻和玉米秸稈炭的降解半衰期分別為58.5~98.4,47.3~72.0,36.4~63.5月, 相當于4.9~8.2,3.9~6.0,3.0~5.3年. 從表2中的培養時間可看出, 秸稈炭培養時間越長, 其降解半衰期的估測值越大, 其培養時間每延長12月, 秸稈炭降解半衰期平均延長28.7%~42.5%, 這與圖1中秸稈炭在黃壤中培養到第12月時其全碳含量驟降而后下降緩慢相印證. 從秸稈炭降解半衰期的平均值可知, 油菜秸稈炭的降解半衰期最大, 特別是在4%添加量下, 其半衰期是水稻秸稈炭和玉米秸稈炭的1.4倍和1.5倍.

表1 油菜、 水稻和玉米秸稈炭在黃壤中的降解半衰期

3 討論

章明奎等[15]在青紫泥田中添加0.83%的玉米秸稈炭的研究證明, 玉米秸稈炭的降解半衰期為15年以上, 并且淹水條件較75%田間持水量下的降解半衰期要高出2年以上; 也有研究推算土壤中黑炭的半衰期為100年左右[11], 均明顯高于本研究結果(表1). 以往研究也證實, 生物質的熱解溫度、 炭化時間以及施用量等因素不同, 其降解半衰期可相差10年左右[14]. 目前, 雖然不同學者得出的生物質炭降解半衰期結果相差較大, 但是生物質炭化后其降解半衰期可大大延長已得到充分肯定. 如: 玉米秸稈的降解半衰期為0.68~0.88年, 炭化前后其全碳含量可相差1.6~2.0倍, 半衰期可相差20余倍[15]. 因此, 秸稈炭化還田具有更高的增碳效果, 是把碳穩定封存在土壤中的重要途徑. 本研究中, 油菜秸稈炭以質量分數為4%投入到黃壤中, 黃壤全碳含量(23.65 g/kg)比CK(6.68 g/kg)提高了2.5倍, 且降解半衰期最高, 為8.2年. 說明油菜秸稈炭比水稻和玉米秸稈炭更有利于穩定固存在黃壤中.

秸稈炭的降解半衰期是穩定土壤固碳的重要參考依據. 本研究中秸稈炭降解半衰期隨培養時間而波動, 即秸稈炭在培養前期(12月)降解較快, 后期(24月和36月)趨于恒穩(圖3). 綜合以往研究可知: 一是, 微生物參與下的活性有機碳的優先降解增加了培養前期秸稈炭的降解比例. 秸稈炭組分是由絕大部分的非活性有機碳(惰性碳)[20]和少部分的活性有機碳[21]以及一定量的無機碳組成的[22]. 其中, 非活性有機碳具有復雜芳環結構, 碳水化合物相對較少[23], 而活性有機碳作為有機碳的重要組分, 它與固相的有機碳相比具有更多的活性點位[24], 培養前期微生物會選擇性地優先降解不穩定的碳水化合物[25-26]. 同時也有研究證實, 接種微生物(未經過滅菌處理)時, 不僅生物質炭的降解比例較不接種微生物(滅菌處理)時明顯提高[27], 而且還可增加生物質炭培養土壤中CO2的釋放量[17]. 二是, 秸稈炭中還含有一定量的以碳酸鹽形態存在的無機碳[22]. 在本研究中供試土壤是pH值為5.96的酸性黃壤, 此酸性環境可促使這部分碳酸鹽發生溶解和分解, 直接增加了培養前期秸稈炭的表觀降解量(圖2). 綜上所述, 秸稈炭組分中的活性有機碳和無機碳的優先降解(分解)是導致培養前期黃壤總碳驟降(圖1)、 秸稈炭降解半衰期偏小(表1)的最主要原因.

本研究尚未建立準確估算秸稈炭降解半衰期的分析模型, 且本試驗為室內模擬實驗, 因與室外實際環境條件存在較大差異而使研究結果的說服力有所下降. 另外, 本研究通過一種有機質匱缺的典型黃壤與秸稈炭混合耗氧培養過程中體系總碳的變化分析了3種秸稈炭在黃壤中的降解特征, 其降解半衰期隨培養時間的延長而波動. 因此, 后續研究應預先去除秸稈炭中無機碳組分(如采用滴定法[28]), 避免其在酸性黃壤中因發生溶解和分解而對有機碳降解規律產生影響; 同時將室內模擬實驗轉為田間試驗, 重點研究其有機碳部分的降解特征及其影響因素, 進一步明確秸稈炭在土壤中的降解周期.

4 結論

1) 秸稈炭對黃壤的增碳效果取決于投入秸稈炭的純碳量, 即在同一添加量水平下, 增碳效果從好到差依次為: 玉米秸稈炭、 水稻秸稈炭、 油菜秸稈炭.

2) 不同秸稈炭在黃壤中的降解周期具有明顯差異, 油菜、 水稻和玉米秸稈炭的降解半衰期分別為4.9~8.2,3.9~6.0,3.0~5.3年, 平均為6.2,5.0,4.2年. 說明油菜秸稈炭具有更好的穩定性, 更有利于碳封存.

3) 短期內模擬研究秸稈炭在土壤環境中的降解特征, 其降解半衰期并非定值, 而是隨培養時間的延長而延長. 因此, 需要進一步延長培養時間來確定降解半衰期趨于穩定的時間拐點, 推算出更趨向于實際值的降解周期.