含貝達喹啉方案治療耐多藥/廣泛耐藥肺結核的療效及QTc間期延長影響因素分析

崔 雪 李叢鑫

1 天津市濱海新區塘沽傳染病醫院 300545; 2 長春市傳染病醫院

耐多藥/廣泛耐藥肺結核(Multidrug-resistant tuberculosis/Extensively drug-resistant tuberculosis,MDR-TB/XDR-TB)治療難度高、藥物不良反應多、治療費用高,同時治療成功率低[1]。現階段,可選擇的MDR-TB/XDR-TB治療藥物越來越少,逐漸趨向無藥可治的局面。貝達喹啉(BDQ)是一種新的抗結核藥,全球范圍內已得到廣泛使用。多項研究表明,常規抗結核藥聯合BDQ能顯著提高MDR-TB治療成功率[2-3]。但BDQ直至2020年才進入我國市場,目前尚缺少大量應用經驗,治療中出現的不良反應需特別關注。QTc間期延長是MDR-TB患者中斷BDQ治療原因之一,也是最常見BDQ不良反應[4]。本研究通過探討含BDQ方案對MDR-TB/XDR-TB的效果,并分析QTc間期延長發生的危險因素,旨在為臨床安全使用BDQ提供依據,報告如下。

1 資料和方法

1.1 臨床資料 采用回顧性研究方法,選擇2020年8月—2022年8月我院收治的68例MDR-TB/XDR-TB患者。納入標準:患者均符合表型或分子藥物敏感性試驗診斷依據;年齡>18歲;無明確心律失常、呼吸衰竭表現或嚴重心臟病史,心電圖QTc<450ms。排除標準:BDQ過敏史;高風險心臟并發癥史;存在認知障礙或精神障礙;嚴重甲狀腺功能或肝腎功能不全;鈉、鉀、鈣、鎂等電解質紊亂。按照不同治療方案分為兩組,各34例。對照組女10例,男24例,病程2~5年,平均病程(3.52±0.63)年,年齡37~65歲,平均年齡(51.28±6.23)歲;觀察組女13例,男21例,病程1~5年,平均病程(3.27±0.74)年,年齡35~67歲,平均年齡(50.82±7.51)歲。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組:根據《耐藥肺結核全口服化學治療方案中國專家共識》[5]選藥原則,結合藥敏試驗結果采用莫西沙星、乙胺丁醇、吡嗪酰胺、卷曲霉素、阿卡米星等敏感藥物治療。

1.2.2 觀察組:在對照組基礎上加用BDQ(Janssen-Cilag International NV,批準文號:H20160634),口服,起始劑量:1次/d,400mg/次,2周后調整劑量:3次/周,200mg/次。兩組均治療24周。

1.3 觀察指標 (1)比較兩組痰菌轉陰率、空洞閉合率、病灶吸收率。(2)治療前后分別采集兩組2ml空腹靜脈血,離心(10min,3 000r/min),取上清液,酶聯免疫吸附法檢測白介素-6(IL-6)、C反應蛋白(CRP)水平,膠體金免疫層析法檢測降鈣素原(PCT)水平。(3)監測治療1、2、4、8、12、16、20、24周兩組心電圖,記錄QTc間期延長發生率。QTc間期延長判定標準[6]:QTc≥460ms(女)、QTc≥450ms(男)或較基線差值QTc增加≥60ms。(4)含BDQ方案治療MDR-TB/XDR-TB患者QTc間期延長的單因素分析。(5)含BDQ方案治療MDR-TB/XDR-TB出現QTc間期延長的COX回歸模型分析。

2 結果

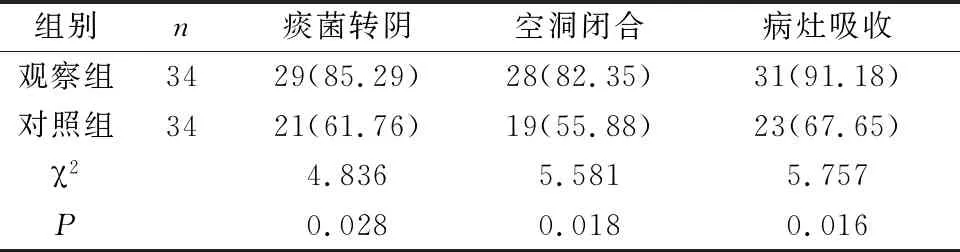

2.1 痰菌轉陰率、空洞閉合率、病灶吸收率 觀察組痰菌轉陰率、空洞閉合率、病灶吸收率高于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組痰菌轉陰率、空洞閉合率、病灶吸收率比較[n(%)]

2.2 血清PCT、CRP、IL-6水平 治療前兩組血清PCT、CRP、IL-6水平無明顯差異(P>0.05);治療后兩組血清PCT、CRP、IL-6水平下降,且觀察組水平更低(P<0.05),見表2。

表2 兩組血清PCT、CRP、IL-6水平比較

2.3 QTc間期延長 治療24周共25例患者發生QTc間期延長,其中觀察組16例,對照組9例。觀察組QTc間期延長發生率47.06%(16/34)高于對照組26.47%(9/34),差異有統計學意義(P<0.05)。

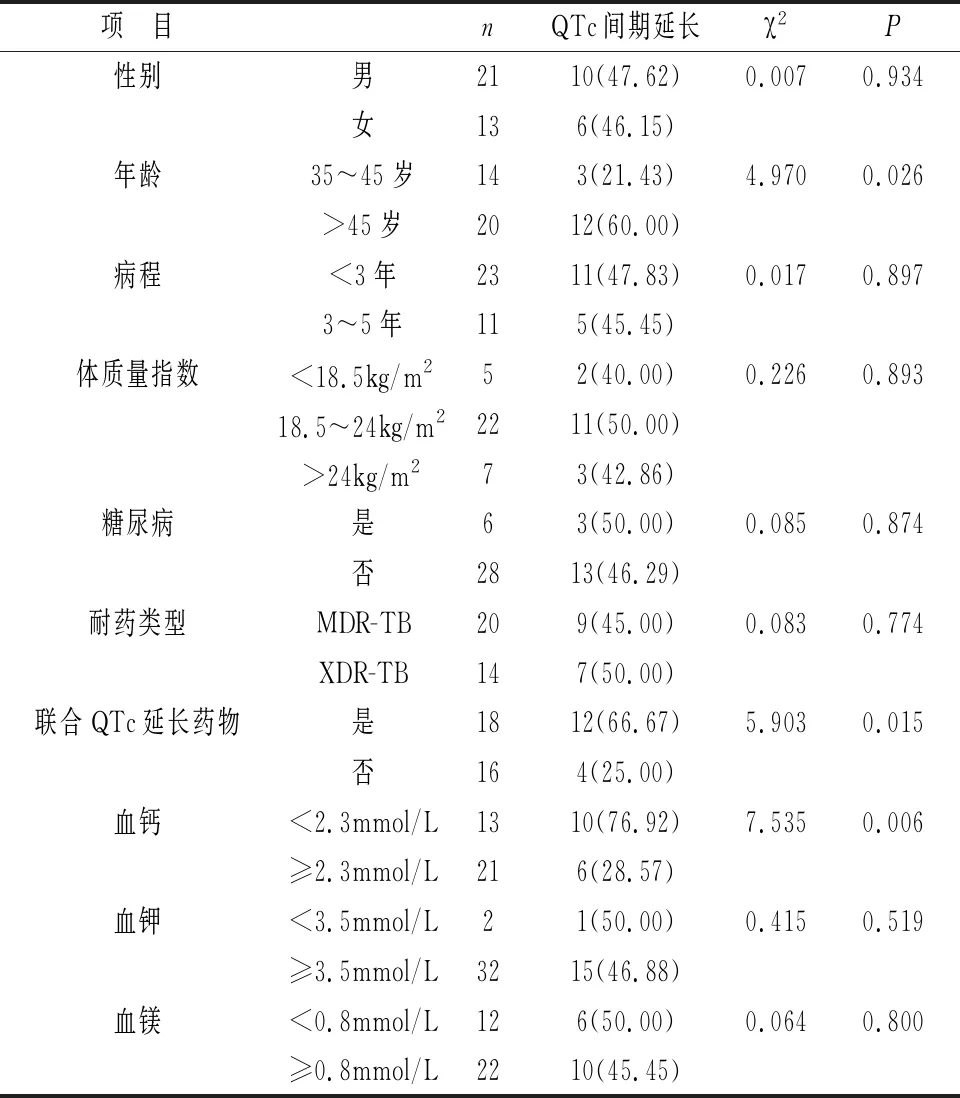

2.4 單因素分析 單因素分析發現,聯合QTc延長藥物、年齡、血鈣與含BDQ方案治療MDR-TB/XDR-TB患者QTc間期延長有關(P<0.05),性別、病程、體質量指數、合并糖尿病、耐藥類型、血鉀、血鎂與含BDQ方案治療MDR-TB/XDR-TB患者QTc間期延長無關(P>0.05),見表3。

表3 含BDQ方案治療患者QTc間期延長的單因素分析

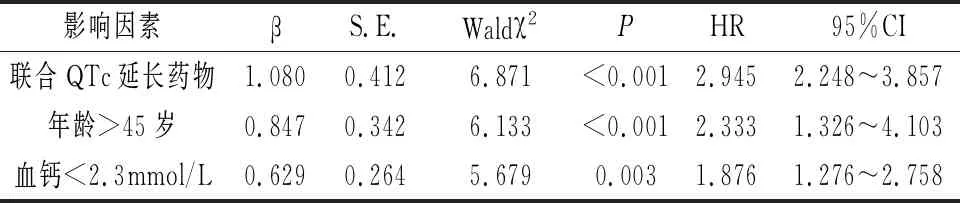

2.5 COX回歸模型分析 以含BDQ方案治療MDR-TB/XDR-TB患者QTc間期延長發生率(實際值)為因變量,表3中差異有統計學意義的項目為自變量(聯合QTc延長藥物是=1,否=0;年齡35~45歲=1,>45歲=2;血鈣<2.3mmol/L=1,≥2.3mmol/L=2),納入COX回歸模型,結果顯示,聯合QTc延長藥物、年齡>45歲、血鈣<2.3mmol/L是含BDQ方案治療MDR-TB/XDR-TB患者QTc間期延長的獨立危險因素(P<0.05),見表4。

表4 COX回歸模型分析

3 討論

據WHO數據顯示,我國2019年MDR-TB新增病例預估為6.6萬,居世界第二,僅低于印度[7]。目前MDR-TB全球治愈率為56%,而XDR-TB治療成功率只有39%[8]。因此積極探索新型抗結核藥十分關鍵。

目前臨床多主張根據藥敏試驗結果采用敏感抗結核藥對MDR-TB/XDR-TB患者進行個體化治療,如卷曲霉素、莫西沙星、阿卡米星等,雖能一定程度促進病灶吸收,控制病情,然而仍有部分患者難以獲得理想效果。有研究顯示,既往方案對MDR-TB治療成功率只有50%左右[9]。BDQ是經FDA批準的抗結核新藥,全球多中心開放性Ⅱ期臨床試驗表明,含BDQ方案治療MDR-TB痰培養陰轉率可達78.80%[10]。本研究表明,觀察組痰菌轉陰率、空洞閉合率、病灶吸收率較對照組高,治療后血清PCT、CRP、IL-6水平較對照組低,與上述研究相符。分析認為,BDQ作用機制不同于其他抗結核藥,能結合ATP合成酶低聚物、脂蛋白亞基c,抑制ATP合成酶質子泵活性,減少結核分枝桿菌ATP酶生成,促使其凋亡;另BDQ對多數結核分枝桿菌敏感性高,即使ATP合成酶基因表達下調,其仍是BDQ敏感作用靶點[11]。因此BDQ聯合常規抗結核藥,能實現藥物協同,達到增效目的。

QTc間期延長為MDR-TB含BDQ方案治療中備受關注的不良反應,嚴重可能誘發室性心動過速,甚至猝死[12]。數據表明,QTc間期延長發生率可達10.6%~34.4%[13-14]。本研究發現,觀察組QTc間期延長發生率為47.06%,高于對照組的26.47%。提示含BDQ方案治療MDR-TB/XDR-TB可能升高QTc間期延長發生率。推測原因可能為BDQ是一種特異性結核分枝桿菌ATP合成酶抑制劑,能減少細胞ATP合成,阻斷ATP依賴性鉀通道,從而使K+外流時程延長,增加QTc間期[15]。另本研究單因素、多因素分析表明,聯合QTc延長藥物、年齡>45歲是含BDQ方案治療MDR-TB/XDR-TB患者QTc間期延長的獨立危險因素。分析原因:(1)抗結核方案中若采用延長QTc的藥品,如大環內酯類、氟喹諾酮類、氯法齊明等,可與BDQ產生疊加效應,增加QTc延長風險,更易誘發室性心動過速,甚至猝死。(2)隨年齡增長,人體肝腎功能衰退,更易伴隨多種疾病,MDR-TB/XDR-TB治療中多種藥物聯合可能改變藥效學與藥動學,增加BDQ敏感性,從而延長QTc間期。因此聯合QTc延長藥物、年齡>45歲的MDR-TB/XDR-TB患者采用含BDQ方案治療更易發生QTc間期延長。另已知低鈣、低鎂、低鉀血癥等電解質紊亂能直接作用于離子門控通道,增加QTc延長風險[16]。本研究發現,血鈣濃度與含BDQ方案治療MDR-TB/XDR-TB患者QTc間期延長有關,血鈣<2.3mmol/L者QTc延長風險是≥2.3mmol/L者的1.876倍。然而本研究中血鉀、血鎂水平與QTc延長無關,可能與納入樣本量較少有關,因此仍需進一步大樣本量驗證。另除QTc間期延長外,BDQ治療還可能引起肝損害、外周神經炎、血液系統損傷等不良反應。有報道顯示,MDR-TB患者采用含BDQ方案治療肝損害發生率可達48.1%[17],嚴重甚至可導致肝衰竭死亡。因此BDQ治療中需監測患者肝功能,尤其是伴隨肝臟疾病或聯用含肝毒性藥物及酗酒者,若發生轉氨酶升高,大于正常上限5倍時需立即停用BDQ。利奈唑胺聯合BDQ的耐藥方案雖效果顯著,但據數據顯示,利奈唑胺治療MDR-TB外周神經炎發生率可達29.9%,而骨髓抑制率可高達32.93%[18]。故采用含BDQ方案治療MDR-TB/XDR-TBMDR-TB/XDR-TB一旦出現外周神經炎或血液系統損傷需縮短利奈唑胺使用療程或降低使用劑量,從而減少不良反應發生,保證抗結核效果。

綜上所述,MDR-TB/XDR-TB患者采用含BDQ方案治療能顯著減輕炎癥,改善結核病灶,促進痰菌轉陰、肺部空洞閉合,但同時可升高QTc間期延長發生率,聯合QTc延長藥物、年齡>45歲、血鈣<2.3mmol/L的患者是QTc間期延長高危人群。