馬勒與陀思妥耶夫斯基(一)

■楊贏

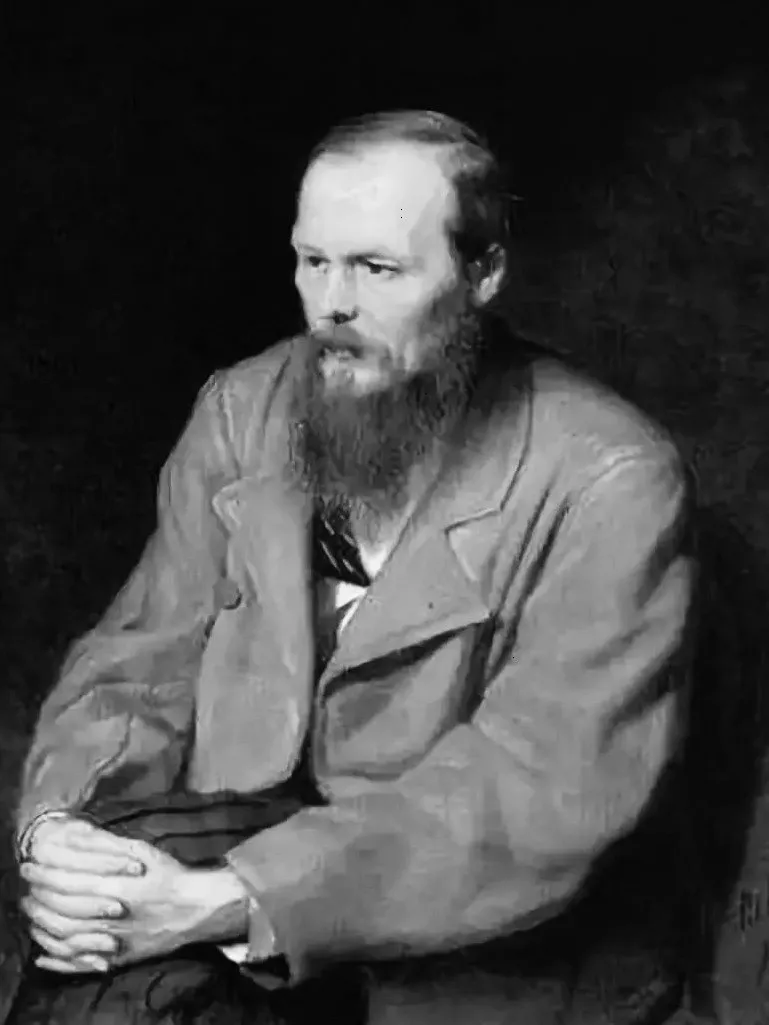

馬勒和陀思妥耶夫斯基,一個是奧地利音樂家,出生于1860 年,逝世于1911 年,一個是俄羅斯小說家,出生于1821 年,逝世于1881 年,雖然他們的生命歷程在時間上有過短暫的交集,但無論如何看來,都是風(fēng)馬牛不相及的。

但是,從現(xiàn)有的傳記資料和馬勒的親友回憶錄中,我們可以看到,馬勒是陀思妥耶夫斯基小說的忠實(shí)讀者,他曾向自己的弟子布魯諾·瓦爾特推薦陀思妥耶夫斯基的作品,陀氏第一部德文傳記的作者尼娜-霍夫曼-馬切科,也是馬勒的密友。而馬勒自己更說過,他的所有音樂都是為陀氏“當(dāng)大地上還有別的生靈在受苦遭難時,我又怎么可能幸福呢?”這句話而寫。如果我們細(xì)細(xì)探究,無論是兩人的生命經(jīng)歷、作品篇幅的厚重、作品傳達(dá)內(nèi)容的深刻程度、作品對時代精神的揭示和預(yù)言,還是對后世的影響,他們之間都存在極其相似之處。

也許,我們應(yīng)該先簡單了解一下馬勒和陀思妥耶夫斯基的生平。

馬勒出生于捷克的小鎮(zhèn)卡里什特,他的父母是猶太人,育有14 個孩子,他排行老二,但是有8 個兄弟姐妹在他童年時去世。馬勒父母關(guān)系極其不合,經(jīng)常發(fā)生激烈的爭吵。有一次父母沖突,難以忍受的馬勒沖出家門,此時街頭團(tuán)體軍樂隊(duì)正在演奏傻乎乎的兒歌(一說是流浪歌手正拉手風(fēng)琴),馬勒被音樂強(qiáng)烈的情緒淹沒,暈厥過去。用弗洛伊德的話說,馬勒的一生是“純粹悲劇和輕松娛樂的耦合”。馬勒這一生正是在兩種極端情緒和狀態(tài)的撕扯中度過的。馬勒在世時,始終以指揮家聞名,他的交響曲首演大多以失敗告終。為了保住維也納皇家歌劇院指揮總監(jiān)的位置,他從猶太教改信了天主教。正像他所說:“我是三重的無家。在奧地利作為一個波希米亞人,在日耳曼人中作為一個奧地利人,在世界上作為一個猶太人,到處我都是闖入者,永遠(yuǎn)不受歡迎。”悲劇的氣質(zhì)和死亡的陰影一直縈繞在馬勒的心頭。即使在事業(yè)和愛情最成功的時候,即他的《第五交響曲》成功演出,和妻子阿爾瑪生了兩個女兒的歡樂時光,他也開始著手創(chuàng)作《第六交響曲》(即《悲劇交響曲》)和《亡子之歌》。不久,他的愛女亡故,隨后在維也納的反猶勢力反對之中,指揮的席位也處于危機(jī)之中,因此他遠(yuǎn)渡重洋,接掌紐約大都會歌劇院指揮的職位。此時,妻子阿爾瑪出軌被馬勒發(fā)現(xiàn),他自己也處在心臟病的折磨之中,于1911 年病逝。

如果說馬勒的一生被死亡的陰影所環(huán)繞,陀思妥耶夫斯基的一生則與疾病相伴。他在9 歲就患上了癲癇,最終也是因?yàn)榘d癇而死。他雖然出生于一個醫(yī)生家庭,但是父母早逝,家庭生活相對貧寒。陀氏年輕的時候參加過彼得拉舍夫斯基社會主義小組,因此被沙皇政府逮捕并判處死刑。但這其實(shí)是沙皇對這些年輕人的惡意玩弄,在他們被架上絞刑架即將實(shí)行死刑的時候,沙皇的赦令才下達(dá),陀思妥耶夫斯基被改判流放西伯利亞。這次經(jīng)歷對陀氏的影響至深,在長達(dá)十年的流放生涯中,東正教成為陀氏的信仰基礎(chǔ)。罪惡、理性、信仰與塵世生活關(guān)系成為陀氏后期小說的關(guān)注重點(diǎn)。在他的《罪與罰》《白癡》《卡拉馬佐夫兄弟》中,這些主題都始終貫穿其中。陀思妥耶夫斯基在創(chuàng)作《卡拉馬佐夫兄弟》第二部時,因俯身撿筆導(dǎo)致癲癇發(fā)作而去世。

在陀氏的小說《卡拉馬佐夫兄弟》中,魔鬼曾經(jīng)這么形容伊凡:“但是猶疑不安,信仰和不信仰之間的斗爭,有時成為像你這樣有良心人的一種磨難,簡直到了寧可上吊的地步。”這句話正是馬勒和陀思妥耶夫斯基兩人的寫照,兩人的生命歷程都在與苦難較勁,“幸福在這個世界不向我微笑”(《大地之歌》),“我害怕我配不上自己所受的苦難”(陀氏)。然而兩人都在苦難中追尋生命的超越,馬勒說:“音樂必須永遠(yuǎn)包含著一種渴望,一種超越世間事物的渴望。”陀氏則說:“思辨尚奧,求索務(wù)高,我們的歸宿在凌霄。”“苦難是什么,苦難應(yīng)該是土壤,只要你愿意把你內(nèi)心所有的感受隱忍在這個土壤里面,很有可能會開出你想象不到、燦爛的花朵。”他們的一生都在不同力量的撕扯之中,在苦難的凝視之中,在塵世之上跋涉,在自己的藝術(shù)領(lǐng)域開出以血沃之的生命之花。

但這還不是兩人最深刻和內(nèi)在的聯(lián)系,尼采說:一切文學(xué),吾愛以血書者。其實(shí),不止文學(xué),一切藝術(shù)都是如此。貝多芬、舒伯特、雨果、曼德爾施塔姆、高更、梵高……有哪個藝術(shù)家不是在生活苦難的血沃之地去培植自己的心血的。兩人令人驚異的相似處還在于,兩人始終凝視苦難給他們生活造成的巨大虛無,與虛無為伴,在這些虛無之中,去尋找生命的意義。他們用愛與生活對抗虛無,并向世界揭示出世界虛無的面相。無論是沒有什么特別宗教信仰的馬勒(雖然他有猶太教籍,而后又改為天主教籍),還是有著虔誠信仰的陀思妥耶夫斯基,他們都是以他們的生活極其敏銳地感知到了自己時代的氛圍并預(yù)示了未來人類精神生活的某些趨勢。