關(guān)于“Fusion音樂”的探討

楊嘉妮

摘 要:自20世紀60年代,西方出現(xiàn)了將爵士樂和搖滾樂相結(jié)合的音樂形式——Jazz-Rock(Fusion),風(fēng)靡一時。同期,在亞洲地區(qū)也出現(xiàn)了將本民族音樂與西方爵士樂、搖滾樂等流行音樂融合的創(chuàng)作形式,結(jié)合融合爵士樂的發(fā)展,F(xiàn)usion音樂逐漸出現(xiàn)在大眾的視野中。本文采用文獻學(xué)和現(xiàn)象學(xué)的研究方法,從梳理西方Fusion音樂的形成入手,在此基礎(chǔ)上概述Fusion音樂在中國的發(fā)展情況,最終,結(jié)合亞洲地區(qū)典型的Fusion音樂,探討其風(fēng)格特征。

關(guān)鍵詞:Fusion;融合;世界音樂

中圖分類號:J605文獻標(biāo)識碼:A文章編號:2096-0905(2023)03-00-04

一、西方Fusion音樂的概念

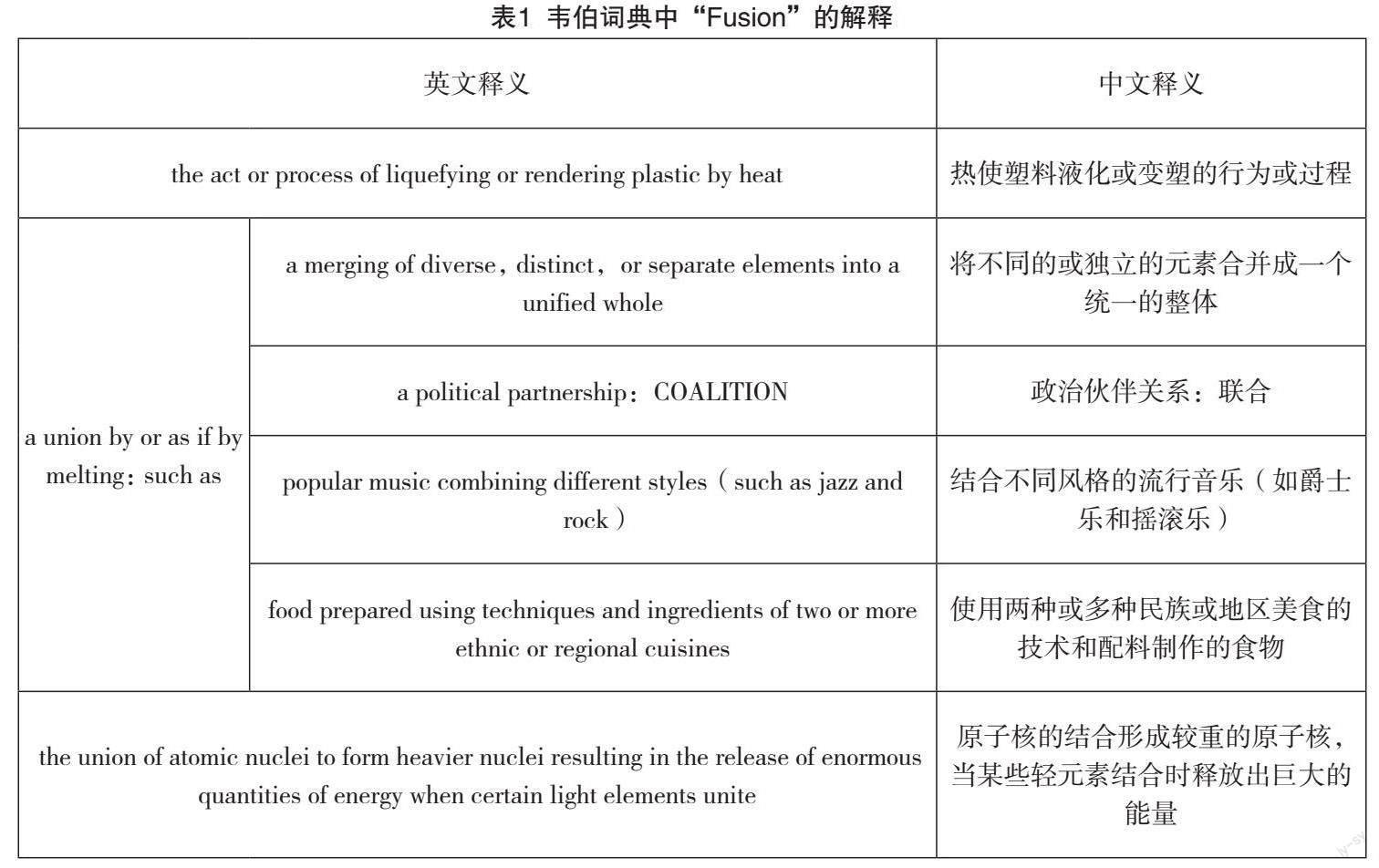

Fusion一詞源自拉丁語fundere,譯為融化,即指把事物融化在一起的行為。韋伯詞典中關(guān)于“Fusion”的解釋共有三種(見表1),其中主要用于音樂領(lǐng)域,與音樂相關(guān)的解釋有“popular music combining different styles (such as jazz and rock)”,譯為結(jié)合不同風(fēng)格的流行音樂(如爵士樂和搖滾樂)。從詞典中可以看出,F(xiàn)usion music具有兩層意義,廣義的指不同風(fēng)格音樂的融合,狹義的指爵士搖滾樂。

關(guān)于Fusion音樂的形成,最早追溯到20世紀60年代后現(xiàn)代主義思潮的出現(xiàn),后現(xiàn)代主義對當(dāng)時西方的發(fā)展產(chǎn)生了重大的影響。當(dāng)時,披頭士樂隊(The Beatles)風(fēng)潮席卷全球,搖滾樂以靈活大膽的表現(xiàn)形式和敢于表達自己的獨立精神,受到大批青年人追捧,同時期,爵士樂在思路上變得越來越保守,在音樂上缺乏創(chuàng)新,致使聽眾數(shù)量急劇下降,發(fā)展開始步入下坡,爵士樂手們?yōu)楦淖儸F(xiàn)狀開始創(chuàng)新。

1964年,邁爾斯·戴維斯(Miles Davis)在長期研究和表演爵士音樂的過程中發(fā)現(xiàn)搖滾樂配上爵士樂的市場潛力,創(chuàng)造出Jazz-Rock,后來被稱為“Fusion Jazz”。隨后,戴維斯發(fā)表了專輯《以沉默的方式》(In A Silent Way),首次將搖滾樂的風(fēng)格特征和電聲樂器融入爵士樂中,每首作品的時長都在18分鐘以上,相比同時期其他作品,時長增加,樂器使用上,加入了電吉他、電貝斯、電鋼琴、電子管風(fēng)琴等具有搖滾特征的音色。后發(fā)表專輯《潑婦釀酒》(Bitches Brew)中還加入效果器豐富樂器的音色,并融入了鄉(xiāng)村音樂、非洲音樂等音樂風(fēng)格。Lester Bangs,在《滾石》(Rolling Stone,1969)中表示此專輯不是搖滾,也不是刻板的爵士樂,是一種超越傳統(tǒng)的新音樂的一部分。在戴維斯此舉成功后,爵士演奏者對爵士樂的未來充滿信心,開始推廣追崇上述的融合創(chuàng)作形式。

最初產(chǎn)生的爵士搖滾樂,歸類在爵士樂的體系中,屬于爵士樂的分支之一。它結(jié)合了放克音樂(Funk)、搖滾樂(Rock)、布魯斯音樂(Blues)等風(fēng)格,在保留了爵士樂和聲、節(jié)奏的基礎(chǔ)上又加入了電聲樂隊的特征,音樂風(fēng)格更具現(xiàn)代氣息。在1994年版的大眾音樂用語大辭典(Dictionary of popular Musical Terms)記載了對Fusion音樂的定義:“Fusion是為了不受任何限制地自由表現(xiàn)自己的想象力的新風(fēng)格。在感受搖滾的同時也很難說是搖滾,不能說是民族色彩濃厚,也不能說是民族音樂……在最近的音樂整體上只能用‘Fusion一詞,F(xiàn)usion音樂不僅是一個稱呼,還具有象征現(xiàn)代性的廣泛意義。”在西方Fusion音樂的發(fā)展中,可以看出創(chuàng)作者將音樂創(chuàng)作思路從感性轉(zhuǎn)向理性,突破創(chuàng)新,具有兩個創(chuàng)新點:一是加入電聲樂器,與時代結(jié)合;二是多元混雜,將不同風(fēng)格音樂融合形成新類型音樂。

二、Fusion音樂在中國

爵士樂傳入中國時間較早,在20世紀20年代最先進入上海,后出現(xiàn)一批具有代表性的爵士樂作曲家,如黎錦光、陳歌辛等,1949年爵士樂在中國大陸開始沉寂,直到1980年全國各地爵士樂發(fā)展的帷幕被再次緩緩拉開。其中,融合爵士樂在中國的發(fā)展情況目前國內(nèi)還沒有文獻詳細介紹。

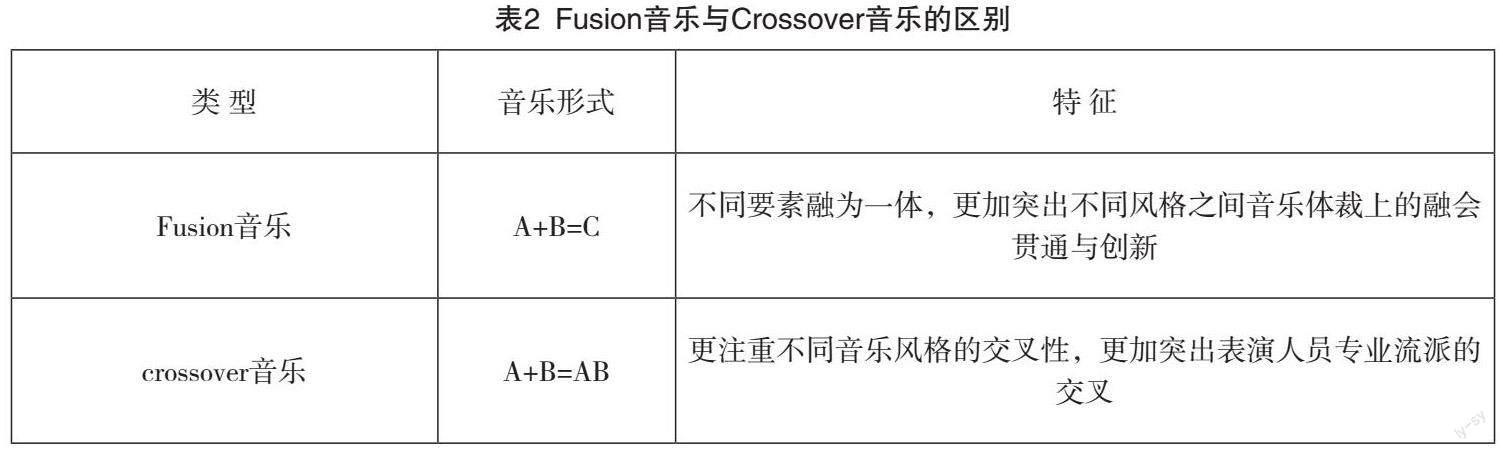

目前,國內(nèi)所出版書籍中有將“Fusion music”翻譯為“融合音樂”,指出Fusion音樂為第三潮流或與第三潮流相似的傾向,也稱其為跨界音樂。跨界音樂與Fusion音樂的含義有所區(qū)別,在新格羅夫詞典中“Crossover”主要指“唱片或藝人從一個排行榜轉(zhuǎn)移到另一個榜單。跨界是人為的概念,依賴對排行榜有時武斷或非音樂的定義,排行榜衡量唱片的受歡迎程度,根據(jù)風(fēng)格對它們進行排名。”可以看出“跨界音樂”判定的主要依據(jù)在于音樂排行榜,體現(xiàn)在音樂的商業(yè)價值上。針對兩者的不同,做如下分析(見表2)。

在表2中對兩種音樂做了解釋,兩者在音樂形式和音樂創(chuàng)作目的上有所不同,其中音樂形式中的A、B、C代指三種不同的音樂類型,F(xiàn)usion音樂將兩種不同的音樂類型(A、B)融合創(chuàng)作出第三種新的類型“C”;跨界音樂強調(diào)非流行藝人向流行音樂的跨界發(fā)展,特別指古典音樂與流行音樂交叉,但不得不承認,F(xiàn)usion音樂與跨界音樂有部分相似的地方。

接下來談一談“Fusion音樂”是否可以直譯為“融合音樂”?從古至今看“融合”一詞的含義。在中國古代典籍中,晉代常璩《華陽國志·漢中志·涪縣》:“孱水出孱山,其源出金銀礦,洗,取火融合之,為金銀”中“融合”指物理領(lǐng)域上“融解;熔化”的含義。宋代陳亮《書趙永豐訓(xùn)之行錄后》:“天人報應(yīng),尚墮渺茫;上下融合,實關(guān)激勸”中的“融合”指心理意義上“調(diào)和,和洽”之意,沒有特指關(guān)于音樂融合的含義。

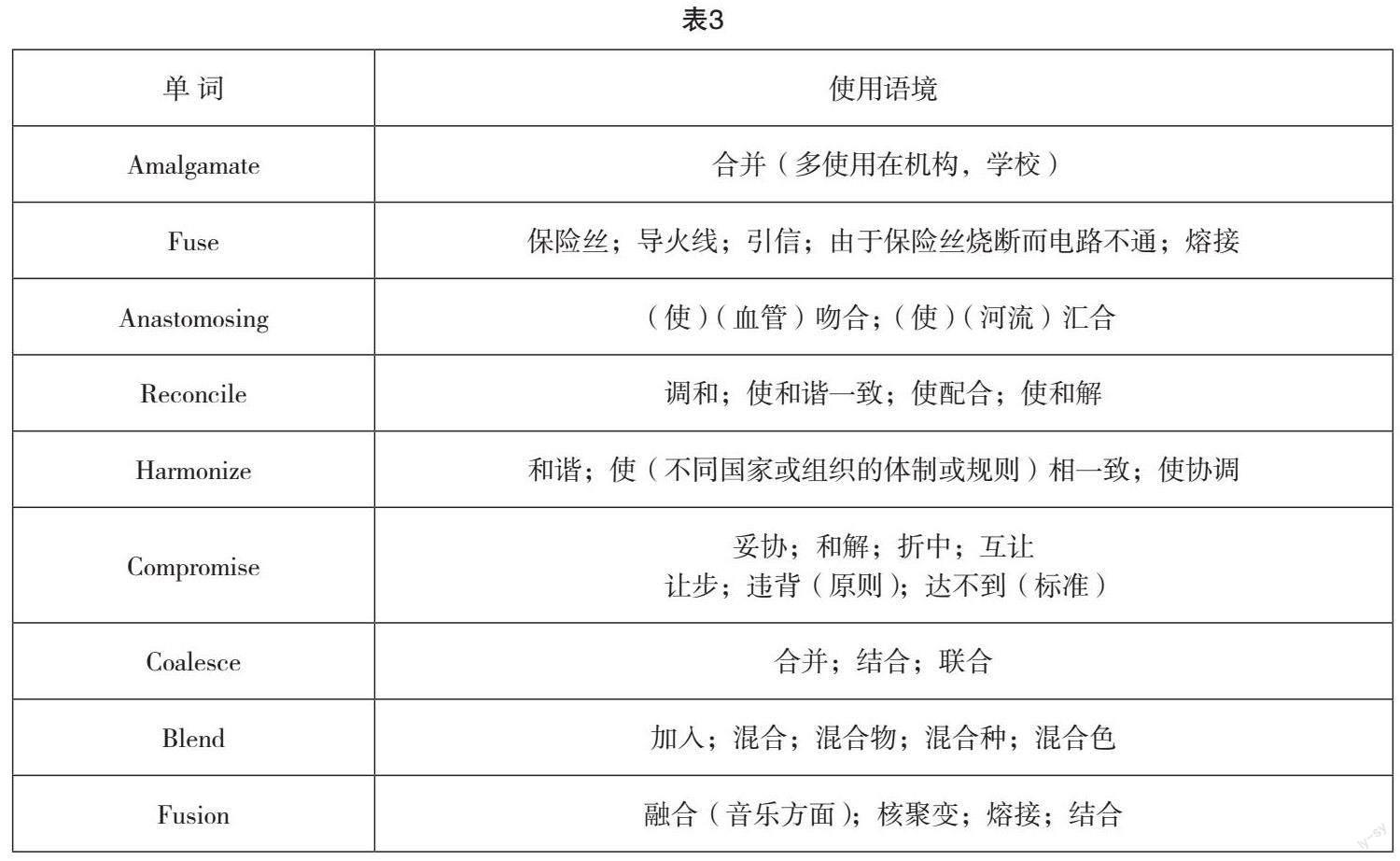

由于Fusion音樂這一音樂類型是從西方傳入的,從中英釋義看,至少有9個英文單詞有“融合”之意,如表3所示。

在上述翻譯中可以看出“融合”一詞的概念和使用范圍十分廣闊。基于對“融合”一詞的理解,接下來將具有代表性的中國融合音樂按時間順序梳理如下。

20世紀初,西方音樂大量傳入中國,中國開始出現(xiàn)以西方音樂教育體系為模式的音樂院校和音樂歌舞團體。西方的聲樂、器樂音樂、歌劇體裁和作曲技術(shù)等也開始對中國社會音樂生活產(chǎn)生影響。如1930年在上海公演的由肖梅編劇、張曙作曲的歌劇《王昭君》。[1]1940年開始,音樂家以愛國主義為核心,開始運用西方音樂技法和中國音樂調(diào)式融合創(chuàng)作新音樂,遵循中西融合,洋為中用的原則,創(chuàng)作出小提琴曲《梁山伯與祝英臺》等作品。

20世紀80年代后,搖滾樂傳入中國,唐朝樂隊、崔健等人開創(chuàng)了中國特色搖滾的先河,創(chuàng)作了《夢回唐朝》等作品,將重金屬搖滾樂結(jié)合中國傳統(tǒng)戲曲念白與鐘鼓聲、吉他聲,體現(xiàn)了傳統(tǒng)音樂與現(xiàn)代潮流的碰撞和交流。90年代后,流行音樂盛行,在中國流行作品中融入古典、民間、戲曲等音樂元素,歌曲風(fēng)格多樣,如流行音樂《新貴妃醉酒》《身騎白馬》等。21世紀形成百花齊放的局面,蒙古族等少數(shù)民族開始推行本民族傳統(tǒng)音樂成立一批民族爵士、民族搖滾樂隊,如杭蓋樂隊等,在不破壞傳統(tǒng)音樂的條件下讓音樂更有時代氣息,將“民族搖滾”推上世界舞臺。

Fusion音樂是全球化發(fā)展的產(chǎn)物,“Fusion”一詞在詞典中雖然可以翻譯為“融合”,但“融合”一詞所指的范圍甚廣。中國在20世紀初已經(jīng)出現(xiàn)了中西融合形式的音樂,但與第一節(jié)中闡釋的Fusion音樂不同,那中國語境下Fusion音樂應(yīng)該如何表達和定義,值得學(xué)者們進一步探討。

三、亞洲地區(qū)代表性Fusion音樂

隨著社會的發(fā)展,各個國家早已出現(xiàn)與西方音樂交融的現(xiàn)象,最早的表現(xiàn)為中西樂器混合表演形式,隨著學(xué)習(xí)西方作曲技術(shù)的不斷深化到20世紀末的亞洲,F(xiàn)usion音樂概念即為包括一切使用民族音樂結(jié)構(gòu)、樂器、人聲與東西方音樂相混合的具有本國音樂特色的音樂。其中,亞洲地區(qū)最具代表性的是印度Fusion音樂和韓國Fusion音樂。

(一)印度Fusion音樂

印度融合的潮流始于阿里·阿克巴·汗(Ali Akbar Khan)1955年在美國表演,印度Fusion音樂是20世紀60年代,一種將搖滾、流行、爵士和藍調(diào)等主流音樂流派與古典印度斯坦和卡納提克傳統(tǒng)相結(jié)合的音樂流派。

《世界民族音樂》[2]一書中認為印度音樂可以分為古典音樂、輕古典音樂、民間音樂、電影音樂和賦尋音樂(fusion music)五類,其中印度賦尋音樂概念分為廣義和狹義,廣義概念包括一切使用印度音樂結(jié)構(gòu)和印度樂器以及人聲與東西方音樂相混合的具有印度音樂特點的音樂,狹義概念往往指印度樂器或人聲與西方爵士、搖滾等即興音樂相混合并且具有印度音樂特點的音樂。在表現(xiàn)的內(nèi)容上都具有印度的精神和情調(diào),在形式上則比較自由。其中,印度古典爵士賦尋樂《Madhukauns》融合了爵士樂《riff》和印度古典音樂《Ja Ja Re Ja Re Pathikava》,音樂中使用了塔布拉雙鼓(Tabla)、薩克斯、鼓、鋼琴、魔力單根(Mridangam),夾雜著即興表演,自然地融合了西方和印度兩種完全不同的音樂風(fēng)格的不同節(jié)奏、風(fēng)格和聲樂。

印度與東西方音樂的交融十分廣泛,有著豐富的嘗試。目前國內(nèi)將“賦尋”一詞用于對印度Fusion音樂的研究,除上述書籍中使用外,還有1篇期刊論文也使用此名稱。

(二)韓國Fusion音樂

20世紀初,韓國音樂家開始接受、學(xué)習(xí)西方音樂、樂器、風(fēng)格、作曲技法,并將其與傳統(tǒng)音樂進行交融、互動。經(jīng)歷了短時間的嘗試,50年代左右,金基洙在西方作曲技法的基礎(chǔ)上創(chuàng)作出的傳統(tǒng)音樂作品《黃花萬年之谷》受到大眾喜愛,到20世紀90年代,傳統(tǒng)音樂真正做到與西方音樂技法融為一體,以推廣韓國傳統(tǒng)音樂被大眾接受為目的,逐漸形成一種新的音樂類別——Fusion國樂(guagk)。隨著多張專輯陸續(xù)推出,為促使傳統(tǒng)音樂大眾化,迎來了韓國“Fusion國樂的時代”。

自1997年金融危機之后,韓國政府推出“文化立國”政策,為加快向文化產(chǎn)業(yè)大舉進軍的腳步,頒布多項關(guān)于文化產(chǎn)業(yè)的政策法規(guī),為音樂產(chǎn)業(yè)提供資金支持。2005年韓國音樂評論家李素英對當(dāng)時國樂中使用的“Fusion”一詞進行深入的分析和定義。李素英認為“Fusion是為了拓展音樂家音樂創(chuàng)作的路線,它的結(jié)果是‘第三種類型或樣式”,并認為正是Fusion國樂的出現(xiàn),加入了個人創(chuàng)造性投入的層面,使創(chuàng)作者即是演奏者。可以說,F(xiàn)usion國樂并不僅僅是將傳統(tǒng)音樂與其他音樂材料進行融合,而是兩種音樂體裁的融合再創(chuàng)作形成一種新的音樂類型,在韓國傳統(tǒng)與其他元素中尋求平衡的產(chǎn)物。

韓國文化體育觀光部關(guān)注到Fusion國樂的發(fā)展前途,由2008年通過3次選秀選拔出國樂演奏者組成的“未知”(MIJI)組合,被稱為韓國最早的官方偶像。為了作為國樂藝人站在大眾面前,組合成員經(jīng)過1年6個月的訓(xùn)練后出現(xiàn)在觀眾的視野中。隨后2010年,韓國傳統(tǒng)音樂專業(yè)畢業(yè)學(xué)生也自發(fā)地成立Fusion國樂樂隊,其中具有代表性的有韓國JAMBINAI樂隊,樂隊主奏樂器有笛子、篳篥、太平簫(中國嗩吶)、玄琴、奚琴、鼓、吉他、貝斯。樂隊主要通過混用韓國傳統(tǒng)樂器和西洋樂器,創(chuàng)造了韓國傳統(tǒng)音樂和爵士樂、后搖滾、重金屬等多種現(xiàn)代音樂完美融合的新音樂。長期活躍在韓國、美國、英國、西班牙等國家。

經(jīng)過不斷地發(fā)展,韓國Fusion國樂在創(chuàng)作形式上更加豐富,分為多種類型,由國樂與爵士樂、國樂與古典音樂、國樂與世界音樂等多種體裁嘗試混合,將傳統(tǒng)樂器與重金屬音樂融合等多種形態(tài),似乎沒有什么音樂元素或流派是不能被韓國音樂家結(jié)合起來創(chuàng)造“Fusion音樂”的。

通過梳理上述Fusion音樂的發(fā)展過程,總的來說Fusion音樂需要具備四種特征:一是此類音樂的創(chuàng)作目的為拓寬音樂創(chuàng)作路徑,無論是爵士樂還是亞洲民族音樂與其他音樂融合創(chuàng)作的形式,創(chuàng)作者以創(chuàng)新出一條新的順應(yīng)時代的音樂路為目標(biāo),主要將爵士、搖滾樂與其他音樂融合為主。二是Fusion音樂的出現(xiàn)是創(chuàng)作者在完全掌握不同音樂創(chuàng)作技法之后融合出的新種類音樂,通過模糊不同種類音樂的邊界,橫跨兩種甚至多種音樂類型,并不是在原有作品中簡單地使用某種音樂元素。三是作品具有流行性,在此基礎(chǔ)上突出大眾音樂的現(xiàn)代性。四是Fusion音樂強調(diào)音樂的即興與自由,演奏者即是創(chuàng)作者,在創(chuàng)作中主要以構(gòu)建作品大框架為主,作品中部分細節(jié)由演奏者自己即興[3]。

參考文獻:

[1]李吉提.“土洋之爭”與“先分后合”——中西音樂關(guān)系反思[J].樂府新聲(沈陽音樂學(xué)院學(xué)報),2022(01):95-104.

[2]安平.世界民族音樂[M].北京:高等教育出版社,2020.

[3]胡凱旋.融合爵士(Fusion)音樂中的節(jié)奏形態(tài)研究[D].南京藝術(shù)學(xué)院,2020.