一幅優美的川藏高原風情畫

周琪芝

摘 要:《川西高原素描》在1986年“第四屆全國音樂作品評獎活動”中榮獲大獎,國際、國內不少鋼琴家在音樂會上做過專門介紹,中央人民廣播電臺也多次播放和評價過這個作品。作品從川西高原藏民民俗文化生活的“諧”——牧歌與對歌,“雀”——寺院佛事,“卓”——村民舞蹈,三個不同則面描寫高原藏民的佛事生活。主題土而不俗;和聲簡潔而雅致;曲式通俗而邏輯嚴密,織體凸顯民族舞蹈特色,整體音樂展現出一幅濃郁的風情畫。

關鍵詞:風情畫;素描;崔炳元;鋼琴組曲

中圖分類號:J624文獻標識碼:A文章編號:2096-0905(2023)03-00-03

原陜西樂團團長,國家一級作曲、西安音樂學院教授、副院長崔炳元先生的音樂創作,[1]以中華傳統文化的傳承為立足點,用敏銳的藝術嗅覺、寬泛的藝術訴求,創作出大量優秀的音樂作品,其中包含交響樂、舞劇、民族管弦樂、影視劇音樂、藝術歌曲等。《川西高原素描》是崔炳元先生學生時代的代表性鋼琴作品。該作品在1986年“第四屆全國音樂作品評獎活動”中榮獲大獎,從此廣為傳播,成為國內外不少鋼琴家音樂會上的保留曲目。該作品產生的素材來源于四川,在國內尤其是川內很多鋼琴演奏家通過多次研讀樂譜,多次在不同的音樂會上演奏,通過各種方式詮釋了作品,再現了作曲家的創作意圖。筆者通過長期在鋼琴演奏和教學中的實踐,對該作品進行全面的分析和評介,特別對作曲家崔炳元先生的創作手法體會頗深,對筆端的妙筆生花之處進行深入的實例分析,以饗讀者。

一、新穎的創作構思

由相關資料了解到,崔炳元先生在創作《川西高原素描》之前做了較長時間的準備和醞釀,作曲家翻閱了大量的西南少數民族風情資料,特別是有關西藏少數民族文化相關的資料,深入了解藏民的民俗與文化生活。1984年奔赴西藏高原體驗生活,在四川與西藏交界的石渠縣親身感受到了藏民那種勤勞勇敢、粗獷豪放的性格,目睹了藏民的文化生活,體驗了藏民的精神需求。川西高原的文化娛樂形式豐富多彩,藏民們常常披上節日盛裝在山頭上、樹林里、篝火旁、小溪邊逗趣、拉“諧”、狂舞。這些扣人心弦的感慨激起了作曲家的創作靈感,以鋼琴組曲的形式,從藏民文化生活的三個不同側面(“諧”——牧歌與對歌;“雀”——寺院佛事;“卓”——村民舞蹈)描寫藏民的心聲欲歌、隆重的佛事、逗趣狂舞。三個標題言簡意賅,風趣而雅致,將藏民的風俗文化生活刻畫得栩栩如生、淋漓盡致,勾畫出了一幅優美的風情素描——“川西高原素描”,這種畫龍點睛的構思方法和現代派創作手法值得青年作曲家學習和借鑒。

二、土而不俗的主題

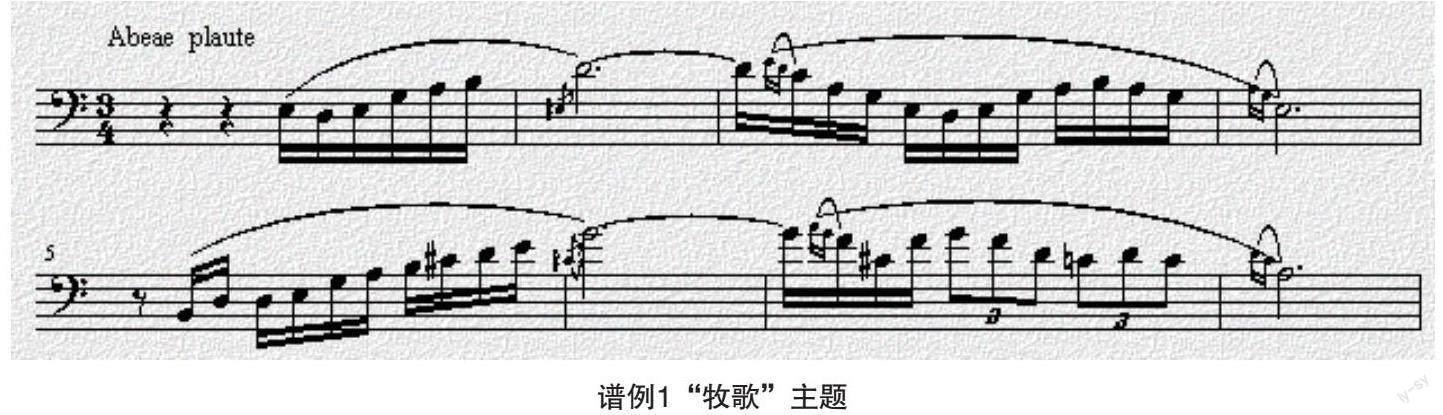

組曲的“諧”(藏語為歌的意思),選取古老的藏語“牧歌”和“對歌”。“牧歌”主題的節奏較為自由,具有即興吟唱的特點,音調低沉、憂郁、嘆息,表現出不安的情緒。在琶音的鈴鐺聲中引出主題,開始出現在e羽調上,之后做變奏處理回到主調a羽調上,這是“牧歌”主題的第一次呈示。“牧歌”主題在旋法上很有特點,開始動機連續上行級進,在長音上出現減五度裝飾大跳之后繼續運用裝飾音級進,給主題注入獨特生機,表現出藏民粗獷豪放的性格(見譜例1)。

“對歌”的主題,節奏緊湊,音調明亮歡快、樂觀而富有朝氣,與“牧歌”主題形成鮮明的對比(見譜例2)。

在弱拍上引出這個主題,以角音為軸上下進行,并連續停留在角音上。這個主題仍然是多處帶有裝飾音,均以變化伴音裝飾,具有民族樂器滑奏的效果。音調簡單且有感召力,主題開始的連續跳進表現得果斷有力。連續上行的音調更加朝氣蓬勃,象征性地表現了藏族青年男女在節日里的狂歡。

組曲“雀”描寫藏民的文化生活。文化活動大都在音樂聲中進行。這部分的主題a直接來源于文化生活的吟誦調,曲調輕柔悠長,情緒肅穆虔誠。主題旋律僅在五度音域中圍繞“羽調三音列”做伴音進行。“雀”的主題a:“雀”的主題b直接派生于“雀”的主題a,音域仍然控制在五度音程之內,具有羽調式特點,節奏緊湊、動力感強,象征著藏民敲擊木魚等打擊樂器誦經。“雀”的主題b:“雀”的主題c仍然派生于“雀”的主題a,開始動機還是一個“羽三音列”,引用了連續小三度進行,具有“三全音”曖昧的不安定感,律動性有所增強,顯得活潑而抒情。“雀”的主題c:組曲“卓”描寫藏民文化生活的舞蹈場面,開門見山地引出歡快的“鍋莊舞蹈”主題:主題的音域仍然很窄,保持在五度左右,羽調是特點明顯,只是不多強調羽音而強調了下屬音,把屬音降低不斷滑向下屬音,給音樂增添了俏皮逗趣的感情色彩。“卓”的另一個主題開始動機明顯是前一個主題的逆行,還是在羽調式上,然而節奏拉寬,音樂舒展,使舞蹈情緒穩健,充滿了自豪浪漫的幸福感。整個組曲各個主題在材料組織上都有內在聯系,“羽三音列”起了主導作用,但音樂性格各異,各自形象鮮明,土而不俗,曲式結構十分嚴謹。

三、簡潔而雅致的和聲

組曲的三個部分曲式均未做大的發展,也沒表現大的矛盾沖突。作者只想把它寫得通俗風趣,反映民族生活的一個畫面,所以在選擇和聲上亦不追求矛盾沖突,只求得風趣而淡雅。先排除了傳統功能和聲,作者不是在趕時髦,而是從民族旋律主題內部尋找風格協調的和聲語匯,抓住了旋律運動的某些特征,采用“集合式和聲”,把旋律音調做縱向疊置構成符合旋律特性的“音列式和聲”。譬如“諧”的“牧歌”段落只用了兩個和弦:這兩個和弦以琶音形式持續在整個“牧歌”段落部分,給人一種灑脫、燦爛、仙境般的感召力。

把和聲作為動態持續音貫穿在大的段落中,模仿某種打擊樂效果,是組曲在和聲運用上的一大特點。“村民的舞蹈”主題的幾次變奏均采用這種動態持續和弦作背景。和聲進行中的濃淡、緊張度亦有規律。連續采用三全音進行及模進,三全音和弦平行進行,暗示與象征寺院里藏民在優雅鈴鐺聲中進行祭祀活動。作曲家運用了獨特的和聲手法達到了表現特殊意境與情景的良好效果。

四、嚴密的曲式與個性化舞蹈節奏的織體

組曲的“諧”部分為帶再現的二部曲式。只有四小節的“牧歌”主題,經過調性對置擴充變化,插入三小節持續和聲背景材料轉入歡快的“對歌”主題。“牧歌”部分在織體選擇上通俗簡潔效果很好,自始至終只用了兩個和弦在主題長音上做琶音呼應,烘托出主題獨特的性格。“對歌”主題跳動音較多,上行四度的強進行給主題以內在動力,顯得生機勃勃。織體亦有了大的變化,開始在左手運用持續動態和聲,模仿一群打擊樂效果,對主題進行節奏襯托,主題在不同的音區做變奏處理,連續出現了四次,最后一次利用三全音及半音進行把落音放在不穩定的商音上,造成開放性收束,而帶進“牧歌”的和聲和主題動機,以示前后呼應,兩主題內容在這里做交融處理。不間斷的和聲一直保持著原來的節奏,貫穿至最后并結束在這個和弦上,同時還用了“牧歌”中的三全音大跳音調,形成寓意深長的感覺,手法簡練,和聲簡潔,曲式嚴謹。

組曲“雀”部分為“引子+a+b+a1”的小型三部曲式。開始六小節為佛事活動拉開序幕,左手很低的長音弱奏模仿一種“統欽”的樂器聲音,上方的半音進行仍是吹管的聲音,減五度上行琶音是在模仿寺院里的鈴鐺聲,構成一種莊嚴、肅穆、至高圣潔的佛事畫面。主題在這個背景上由“嗩吶”引出徐緩、悠長、纏綿、憂心忡忡的旋律主題,好像在懺悔。引子的低音“管樂吹奏”始終作為“嗩吶”主題的背景。主題在第二次出現時帶了附加半音和八度音的旋律,突出色彩并進行了結構變化擴充,a段的尾聲仍然用了引子中的三全音上行琶音以及下行模進,很快導入輕快的“打擊樂”背景中的主題(見譜例3)。主題做平行聲部進行,好像打擊樂在演奏這個主題。主題尾音上加點“小鈴鐺的回聲”,增添了誦經的情趣。這個主題第二次出現移到了左手,面貌形態有所變化,更加活躍,伴奏音型做了調整,在右手反復著上行二度進行的和聲音型之后,左右手平行八度著三全音模進,繼而右手采用平行多音和弦,左手做與右手平行七度的重復八度進行,音樂氣氛更加熱烈,造成極不穩定的全曲高潮。之后,平靜在前一連接材料的三全音下行琶音上,回到第一主題的再現(a1),這個再現部分作者有意安排做結構縮減,使音樂情緒很快平靜下來。

組曲“卓”的部分仍然是三部曲式,但這個三部曲式較前面的三部曲式各部分有所發展,尤其在再現部做了足夠的發展和補充,作為組曲的最后部分作者在筆墨上比前面考慮得更加充分,使得這部分音樂更為精彩。輕快活潑的舞蹈主題在不同的音區做了三次呈示。主題每次反復伴奏織體都有所變化,情緒逐漸上揚,第四次主題呈示之后緊接著進行到中部,調性變化較大(在B宮調系統)形成較強的調性對比。伴奏音型隨之變化為分解三全音和弦,民族特點很濃,音區不斷變化,左右手的八度齊奏寬廣而熱烈,值得注意的是,中部主題又派生出新的小主題,在對比中求對比。

伴奏移到右手做后半拍點奏,由兩音、三音、四音逐漸加強伴奏氣氛,接著用右手和左手各自八度演奏原中部主題,氣勢逐漸激烈,把音樂推向了全曲高潮。調性從屬系統轉回到下屬系統,在平緩的情景中再現主題。更有趣的是,在再現主題的織體中同時含有中部主題動機因素,給主題注入生機,以新的面貌出現。主題動機做八度卡農半音模進、雙手八度半音模進、雙手和弦半音模進,不斷加大音樂進行的力度,強調主題再現的動力,由低音區逐漸走向高音區,形成高潮的最高點,突然采用下行刮奏(gliss)至“打擊樂”性質的和弦上結束了全曲。

《川西高原素描》的三個部分各具特色,音樂起落有致,整體與局部銜接緊湊,形成了極為嚴謹的“格式塔力”,主體之間環環相扣,集中突出了川西高原誘人風情美景,刻畫了藏族人樸實而善良的民族情感,塑造了十分感人的藏族音樂形象。由局部的美感構建了整體的美感,一個鮮活的優美風情音畫展現在我們眼前。整個作品無論在選材、構思上,還是在寫作手法技巧上均達到了較高的水平。由此可以看出,著名作曲家崔炳元先生有著豐富的創作經驗和較深厚的創作功底,[2]他善于運用藏族特有的音樂元素,以中西方結合的創作技法為支撐譜寫極具藝術特色的民族音樂作品。希望他在民族音樂探索方面更加深入,創作出更優秀的作品。

參考文獻:

[1]杜樂琛.崔炳元絲路主題音樂創作研究[D].西安音樂學院,2017.

[2]彭夢溪.鋼琴組曲《西藏素描》的藝術特色及演奏研究[D].江西師范大學,2018.