人文地理學課程“四層一體”教育模式實施效果的QCA評估研究

李瑞 吳殿廷 王茂強

摘 要:當前人文地理學課程研究缺少“區域本性”要素之間的內在聯系,構建與評估課程的區域教育理念與培育模式。本文以人地關系地域系統“四層一體”分析為人文地理學課程教育模式建構理論依據,以某高等師范院校120位地理科學專業學生為研究對象,采用QCA方法對人文地理學課程“四層一體”教育模式的實施效果進行評估。結果表明:人文地理學課程“四層一體”教育模式中,要素認知能力、區域思維能力、實踐素養能力共9條充分路徑的穩健性較好,其中課程要素認知能力的H1=TD*LS*TS路徑、區域思維能力的H1=ET*EM*LS路徑、實踐素養能力的H1=PT*ET*TT*EM路徑依次覆蓋了86.7%、86.4%、86.9%的最大解釋集合樣本,對課程“四層一體”教育模式的實施效果均具有提升作用。上述結論能優化人文地理學課程“思維重構—實踐培育”的教育理念,旨在為提高學生運用地方思維分析解決區域問題的學科理論與實踐素養提供參考依據。

關鍵詞:人文地理學課程;四層一體;教育模式;實施效果;QCA

作為高校地理學“一流學科”建設的核心教育課程,人文地理學課程教育的理論知識向實踐素養轉化過程中,表現出學科體系與教育結構的非系統性、思維認知與實踐表述的不一致性[1-2],具體表現在學生未能從區域要素認知并構建區域分析思維、未能運用區域本性及其圈層結構剖析區域的本質差異、對區域認知思維能力的實踐素養嚴重不足三個方面。地理思想對教學和課程設計起著指導作用,如何抓住“區域本性”認知分析的關鍵思維、重構人文地理學課程教育模式及其實踐素養培育,是當前人文地理學課程改革的關鍵。

通過梳理人文地理學課程研究的代表性文獻,發現現有研究主要聚焦在課程教學體系和課程教學模式方面。Yan探究了“BTR”教學體系培養學生運用人文地理學基本理論解決實際問題的創新能力[3];周尚意等提出了主題要素、環境要素、功能要素的人文地理學本科教學創新體系[4];湯茂林基于與美國研究生課程的比較提出了以學生為中心的人文地理學研究生教學模式[5];劉云剛提出了完善人文地理學課程體系促進技術型應用型人才培養[6];王國梁提出了由課堂探究、考察實習和社會調查三大模塊組成的人文地理學探究式教學模式[7];Graham等分析了人文地理翻轉課堂的經驗應

用[8];羅松英將PBL教學模式應用于人文地理課程教學設計和實踐[9]等。綜上可知,當前人文地理學課程研究主要呈現“重教學模式、輕教育模式”的總體特點,多側重于課程內容設置、應用性人才培養與就業、教學方法創新等方面,缺少從“區域本性”要素之間的內在聯系,直接針對區域要素的本性結構與系統思維,構建與評估人文地理學課程的區域教育理念與培育模式。

本文嘗試以人地關系地域系統“四層一體”分析為人文地理學課程教育模式建構的理論依據,采用QCA(定性比較分析)方法對人文地理學課程“四層一體”教育模式的實施效果進行評估,為增強人文地理學課程“思維重構—實踐培育”理念教育模式,提高學生運用地方思維分析與解決區域問題的學科理論及其實踐素養提供參考依據。

一、研究設計

1.基礎理論

人地關系地域系統“四層一體”分析理論是一種基于人地關系地域系統理論延伸到區域人地系統累層結構表征的學理分析方法[10]。“地”圈層涉及大氣圈、水圈、巖石圈、生物圈等,集中概括為自然層,是“人”圈層發生邏輯遞進的前提基礎。“人”圈層凝練為生計層、組織層、文化層。其中生計層指人們在自然層基礎上獲得區域物質和能量并通過一定生產方式創造具有生計價值的生產活動圈層。組織層可集中概括為制度表征和群體組織,前者主要表征為具有地方特性的法律法規、社會制度、共識俗約等,后者表現為一定社會背景下的自發性或非自發性的群體集合。文化層則表現在自然層、生計層、制度層的遞進演變下,呈現的具有地方特性的文化因子集合,如區域人文價值觀、世界觀、人生觀和審美情趣等。上述相互關聯、相互影響的四個圈層的有機整合統稱為“四層一體”。

2.測量體系

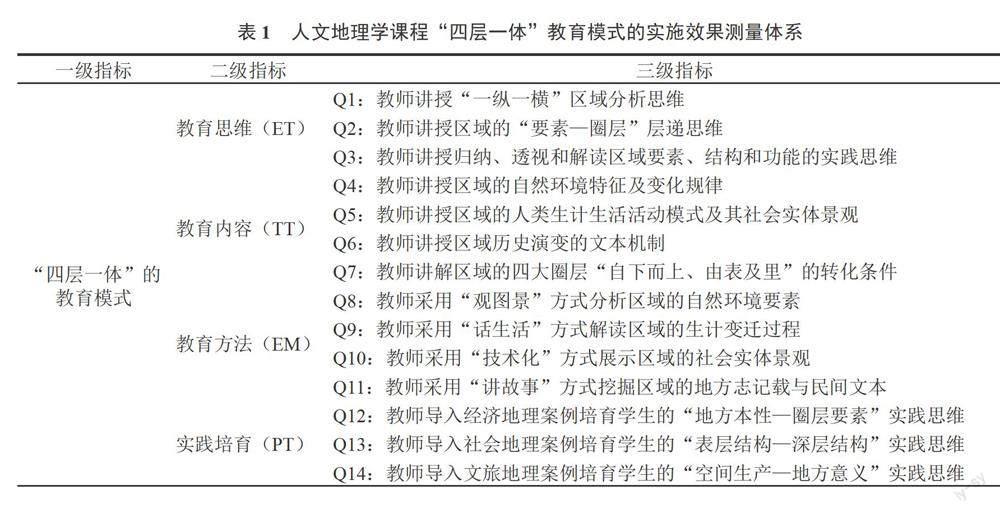

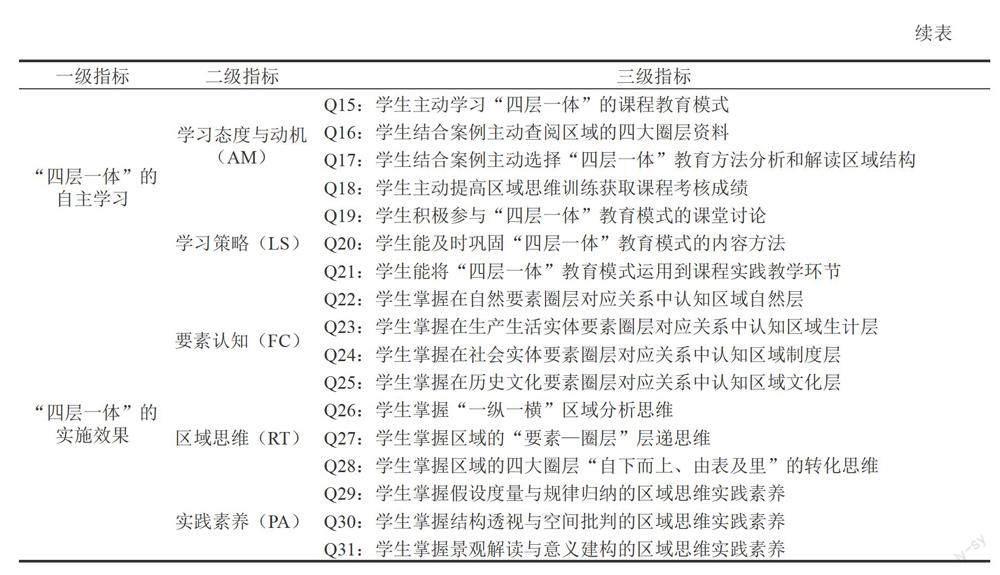

本文借鑒上述人地關系地域系統“四層一體”分析理論,從教育思維、教育內容、教育方法和實踐培育四部分構建人文地理學課程“四層一體”的教育模式[11]。同時借鑒文學舟提出的高校本科專業課程教學效果的評估思路[12]與本文人文地理學課程理論與實踐教學的過程情景[13-14],從教育模式與自主學習兩方面對實施效果評估的前因條件進行篩選,提出包含3項一級指標、9項二級指標、31項三級指標的人文地理學課程“四層一體”教育模式的實施效果測量體系(表1)。

3.調查對象

本研究以某普通高等師范院校開設人文地理學課程的地理科學專業共120位學生為研究對象,其中女生88人,男生32人。

4.研究方法

QCA是由Ragin提出的一種以案例研究為導向、定性與定量相結合的定性比較分析方法[15],旨在識別產生同一效果的多種等效的路徑組合。本文選擇該研究方法主要解決:一是探究課程“四層一體”教育模式實施過程中對課程教學有正向影響的實施效果的必要條件。二是在實施效果相同的情況下,其前因條件組合出現不唯一,可進一步探究課程“四層一體”教育模式實施過程中多因素在共同作用下對實施效果的組態效應與充分路徑。

二、實證分析

1.量表描述性統計與檢驗

采用李克特五級量表對上述構建的課程“四層一體”教育模式實施效果測量指標進行量表設計,指導學生以匿名方式獨自參與量表調查,共發放和回收量表為120份,其中有效量表為120份,回收率與有效率均為100%。通過表2可知,教學因素子量表、自主學習子量表和實施效果子量表指標值分別在1.670~5.000、2.000~5.000、1.000~5.000,均值分別處在3.430~3.810、3.220~3.620、3.470~3.520,對應的標準差分別在0.440~0.700、0.440~0.620、0.640~0.660,且t值均在0.001水平下顯著。進一步通過對量表數據結果進行信度和效度檢驗可知,量表Cronbachs α系數為0.932(>0.9)、KMO值為0.894(>0.6)、Bartlett球體檢驗的近似卡方值為178.338、自由度為6.000、顯著性水平為0.000(<0.05),表明量表具有較好的信度與效度,可為課程“四層一體”教育模式的實施效果的QCA評估提供客觀數據支撐。

2.實施效果的QCA評估與分析

(1)變量校準

本文采用Ragin提出的直接校準法[16],針對課程“四層一體”的教育思維、教育內容、教育方法、實踐培育、學習態度與動機、學習策略、要素認知、區域思維、實踐素養的測量指標,分別對應李克特5點評分表的5、3、1為完全隸屬點、交叉點、完全不隸屬點進行校準點設置[17-18],為實施效果的QCA評估數據提供集合轉換支持。

(2)必要條件的單一測度

QCA方法中必要條件分析是對一定解釋覆蓋度下課程“四層一體”教育模式實施效果的對應變量的一致性進行測度。一般認為,當前因變量的一致性值大于0.900時,可判定該變量為結果產生的必要條件[19]。根據上述變量校準數據集合在fsQCA3.0中的“Necessary Conditions”進行測度可知(表3),教育思維、教育內容、教育方法和學習策略的一致性值在0.900~0.957,均大于0.900,表明上述單一變量均為實施效果維度下的課程“四層一體”要素認知、區域思維和實踐素養提高的必要條件。同時,課程“四層一體”的實踐培育是提升學生區域實踐素養的必要條件,對應的一致性值和覆蓋度分別為0.927和0.921。上述必要條件單一對應的覆蓋度在0.829~0.921,其實證解釋力度較高。

(3)充分條件的組態分析

本文分析表3進一步發現,雖然課程“四層一體”實踐培育、學習態度與動機的一致性值未大于0.900,但是從單一對應的覆蓋度分析,均在0.904~0.949,應對上述變量進行多組態的充分條件分析,以在一致性與覆蓋率均顯著的分析路徑下充分探索提升課程“四層一體”教育模式實施效果的變量多組態條件。因此,在上述必要條件單一分析基礎上,通過運行fsQCA3.0“True Table Algorithm”功能進行多組態充分條件分析,遵循Ragin[15]和杜運周[20]等建議,將一致性閾值設置為0.800,樣本頻次門檻閾值設定為1.000,PRI閾值選定為0.750,采用“Standard Analysis”功能進行標準化分析,對獲取的中間解、簡約解進行布爾代數運算,得出實施效果測量維度的充分路徑結果可知:課程“四層一體”的要素認知路徑、區域思維路徑、實踐素養路徑的一致性值均高于0.800,且路徑PRI閾值均高于0.750,說明路徑分析結果可以解釋實施效果的提升條件組合。

根據表4的路徑結果分析可知,提升課程“四層一體”教育模式的實施效果中要素認知能力的影響因素共有8種組態,組態覆蓋度在0.800以上的充分路徑為H1、H3和H4,分別是:(1)H1=EM*LS*ET路徑覆蓋了86.7%的解釋集合樣本,教育方法和學習策略作為核心條件起主導作用,其教育思維作為邊緣條件起輔助作用,提升了要素認知效果。(2)H3=

TT*EM*ET*PT路徑覆蓋了81.0%的解釋集合樣本,在提升要素認知能力效果時,教育內容、教育方法作為核心條件起主導作用,其教育思維、實踐培育作為邊緣條件起輔助作用。

(3)H4=AM*LS*ET*TT路徑覆蓋了80.8%的解釋集合樣本,表明在提升要素認知效果時,學習態度與動機、學習策略作為核心條件起主導作用,其教育思維和教育內容作為邊緣條件起輔助作用。針對上述3條充分路徑分析可知,提高課程“四層一體”教育模式實施效果的要素認知能力,應選擇課程“四層一體”教育內容、教育方法、學習態度與動機、學習策略的核心條件作為教學因素組態的充分路徑。

地理要素的認知能力是地理學類專業學生應具備的核心素養之一,為培育其區域思維能力和實踐素養能力提供關聯基礎[21-22]。教師在課程教學實踐過程中發現,由于課程部門性章節知識點及其對應的案例實踐往往忽視講授區域要素之間內在的本質聯系,學生運用區域本性及其圈層結構剖析區域差異的實踐活動中顯得極為生疏,通過實施課程“四層一體”教育模式后的要素認知能力得以提升。第一,教師根據英國人文地理學家Johnston提出的“一縱一橫”區域形成機制的分析思路[23]。基于“一縱”的思維方法,緊扣區域范圍內的自然環境特征及變化規律、實體要素積累過程及影響、歷史事件發生背景及意義三個方面,講授不同人文要素之間、人文要素與自然要素之間的關系。基于“一橫”的思維分析方法,通過不同區域單元自然要素、實體要素和歷史文化的差異性與獨特性,對不同區域之間本性要素的相互關聯進行講解。第二,教師以區域整體形成原因、發展條件及其縱橫機制為授課要點,系統地采用“觀圖景”方式分析區域的自然環境要素、“話生活”方式解讀區域的生計變遷過程、“技術化”方式展示區域的社會實體景觀、“講故事”方式挖掘區域的地方志記載與民間文本,圍繞區域的自然層、生計層、制度層、文化層依次講授,讓學生能從區域內生聯動機制和歷史發展階段把握區域的三大本性與四大“圈層要素”之間的交互聯系[24]。第三,教師積極引導學生結合課程區域教學案例主動查閱區域的四大圈層資料,并主動選擇課程“四層一體”教育方法分析和解讀區域結構,提高了學生在掌握自然要素圈層、生產生活實體要素圈層、社會實體要素圈層、歷史文化要素圈層對應關系中識別區域的自然層、生計層、制度層、文化層的要素認知能力。

根據表5的路徑分析結果可知,提升課程“四層一體”教育模式的實施效果中區域思維能力的影響因素共有7種組態,其中H1、H3和H4充分路徑的組態覆蓋度在0.800以上,依次是:(1)H1=ET*EM*LS路徑覆蓋了86.4%的解釋集合樣本,教育思維、教育方法作為核心條件起主導作用,其學習策略作為邊緣條件起輔助作用,提升了區域思維效果。(2)H3=

ET*EM*TT*PT路徑覆蓋了81.6%的解釋集合樣本,在提升區域思維能力效果時,教育思維和教育方法作為核心條件起主導作用,其教育內容和實踐培育作為邊緣條件起輔助作用。

(3)H4=ET*LS*TT*AM路徑覆蓋了80.8%的解釋集合樣本,表明在提升要素認知效果時,教育思維、學習策略作為核心條件起主導作用,其教育內容、學習態度與動機作為邊緣條件起輔助作用。針對上述3條充分路徑分析可知,提升課程“四層一體”教育模式實施效果的區域思維能力,應選擇課程“四層一體”教育思維、教育方法、學習策略的核心條件作為教學因素組態的充分路徑。

針對當前高校人文地理學課程內容和方法教學實踐過程中發現,人文地理學研究區域的本性思維及其實踐方法尚未融入到課程教育體系中,學生未能認知區域結構并構建人文地理學的區域分析思維,通過實施課程“四層一體”教育模式后的區域思維能力得以提升。第一,教師在采用多種方式剖析區域的自然環境要素、生計變遷過程、社會實體景觀、地方志記載與民間文本的基礎上,引入人地關系地域系統的學科理論體系[25],讓學生了解人文地理學識別區域的自然層、生計層、制度層、文化層之間“自下而上、由表及里”的層遞關系,進一步讓學生從識別自然環境、挖掘景觀意義、把握歷史階段理解區域圈層層遞關系的轉化條件。第二,教師將區域的“一縱一橫”分析思維、“要素—圈層”層遞思維以及歸納、透視和解讀區域要素、結構和功能的實踐思維融入課程教育體系中,激活學生的區域邏輯分析過程,并積極促進學生主動參與課堂討論并及時鞏固課程“四層一體”教育模式的內容方法,系統地培養學生對“一縱一橫”區域分析思維、區域“要素—圈層”層遞思維、四大圈層“自下而上、由表及里”轉化思維的分析能力,提升了學生的區域思維能力。

根據表6的路徑分析結果也可知,提升課程“四層一體”教育模式的實施效果中實踐素養能力的影響因素共有6種組態,其中H1、H2和H3充分路徑的組態覆蓋度也在0.800以上,分別是:(1)H1=PT*ET*TT*EM路徑覆蓋了86.9%的解釋集合樣本,說明在提升實踐素養效果時,實踐培育作為核心條件起主導作用,其教育思維、教育內容、教育方法作為邊緣條件起輔助作用。(2)H2=LS*ET*EM路徑覆蓋了81.5%的解釋集合樣本,學習策略作為核心條件起主導作用,其教育思維和教育方法作為邊緣條件起輔助作用,提升了實踐素養效果。(3)H3=PT*ET*TT*AM路徑覆蓋了80.9%的解釋集合樣本,在提升實踐素養效果時,實踐培育也作為核心條件起主導作用,其教育思維、教育內容、學習態度與動機作為邊緣條件起輔助作用。針對上述3條充分路徑分析也可知,提升課程“四層一體”教育模式實施效果的實踐素養能力,應選擇課程“四層一體”實踐培育和學習策略的核心條件作為教學因素組態的充分路徑。

在高校人文地理學課程實踐的教學過程中發現,學生在案例地調查與分析過程中暴露出因缺乏“區域本性”思維的系統教育,導致對區域認知的表述混亂,大多停留或偏向對區域要素認知的自然環境層面、技術可視化層面和調研流程化層面等[26],對區域系統認知的思維能力及其實踐素養嚴重不足,通過實施課程“四層一體”教育模式后的實踐素養能力得以提

升[27]。第一,教師重點講授課程經濟活動、社會活動、旅游活動、文化活動情景下區域的三大本性與區域的圈層要素之間的內在關聯的地方表征,讓學生理解四大情景下區域的自然層、生計層、制度層、文化層之間“自下而上、由表及里”的層遞關系和轉化條件。第二,重點采用人文地理學經驗主義與實證主義方法論認知,導入課程經濟地理案例培育學生的“地方本性—圈層要素”實踐思維,讓學生掌握假設度量與規律歸納的區域思維實踐素養。第三,重點采用結構主義方法論認知,導入課程社會地理案例培育學生的“表層結構—深層結構”實踐思維,讓學生掌握結構透視與空間批判的區域思維實踐素養。第四,重點采用人文主義與后現代主義方法論,導入課程文旅地理案例培育學生的“空間生產—地方意義”實踐思維,讓學生掌握景觀解讀與意義建構的區域思維實踐素養;上述實施過程提高了學生對課程“四層一體”教育模式進行實踐素養的培育能力。

(4)穩健性檢驗

Hofstad引入穩健性概念對QCA校準程序可靠性進行檢驗[28]。本文通過調整原始一致性和PRI一致性水平閾值對課程“四層一體”教育模式實施效果結果進行穩健性檢驗。通過表7可知:(1)在將原始一致性閾值0.800提高為0.850和0.900以及PRI一致性水平大于0.750時,要素認知、區域思維、實踐素養的實施效果變量的總體覆蓋度和總體一致性依次均為0.891和0.908、0.892和0.919、0.900和0.939,通過提高一致性閾值下結果路徑及對應總體一致性與總體覆蓋度并無變化且均高于0.800。(2)在

保持一致性閾值為0.800的條件下,將PRI一致性水平提高為0.800和0.900時,要素認知、區域思維、實踐素養的實施效果變量的總體覆蓋度從0.889、0.881、0.895降低為0.796、0.783、0.842,總體一致性從0.913、0.928、0.943提高為0.956、0.971、0.955。通過改變PRI一致性水平,總體覆蓋度略微下降,但未對實質性解釋產生影響,總體一致性有所提高也均在0.800以上。綜上表明,上述9條充分路徑的穩健性較好,對課程“四層一體”教育模式的實施效果具有提升作用。

三、結論與討論

提升課程“四層一體”教育模式實施效果中要素認知能力、區域思維能力與實踐素養能力的影響因素,各有3種充分路徑的組態覆蓋度在0.800以上。通過調整原始一致性和PRI一致性水平閾值檢驗表明,9條充分路徑的穩健性較好,對課程“四層一體”教育模式的實施效果具有提升作用。

在課程“四層一體”教育模式的實施效果中,課程要素認知能力的H1=TD*LS*TS路徑覆蓋了86.7%的最大解釋集合樣本,教育方法和學習策略作為核心條件起主導作用,其教育思維作為邊緣條件起輔助作用。課程區域思維能力的H1=ET*EM*LS路徑覆蓋了86.4%的最大解釋集合樣本,教育思維、教育方法作為核心條件起主導作用,其學習策略作為邊緣條件起輔助作用。實踐素養能力的H1=PT*ET*TT*EM路徑覆蓋了86.9%的最大解釋集合樣本,實踐培育作為核心條件起主導作用,其教育思維、教育內容、教育方法作為邊緣條件起輔助

作用。

本文采用QCA方法對課程“四層一體”教育模式的要素認知能力、區域思維能力與實踐素養能力實施效果的充分路徑進行了客觀的評估與歸納。但本文仍存在兩方面的不足:一是本文構建的測量體系是建立在人地關系地域系統“四層一體”分析理論基礎上轉化為課程教學情景下“四層一體”教育模式實施效果的指標體系,該指標體系測量的普適性還需進一步開展多案例的檢驗與實證。二是本文僅使用量表結果作為課程“四層一體”教育模式實施效果考量的數據來源,今后應將課程客觀測試分值與野外實踐成績納入到實施效果測量體系中,更能客觀全面的評估學生參與課程“四層一體”教育模式的實施效果。

參考文獻:

[1] 湯茂林,陸玭,吳秀. 我國人文地理學研究的問題意識及其養成[J]. 人文地理,2011(6):14-18.

[2] 周尚意,孔翔,朱華晟,等. 地方特性發掘方法——對蘇州東山的地理調查[M]. 北京:科學出版社,2016.

[3] Yan S Q. Analysis of the“BTR mode”in the teaching of human geography[J]. Higher Education Research, 2019, 2(3): 93-97.

[4] 周尚意,朱華晟. 人文地理學本科教學創新體系的構建與實踐[J]. 中國大學教學,2008(11):55-59.

[5] 湯茂林. 我國人文地理學研究生課程教學改革初探——基于與美國研究生課程的比較和感知[J]. 人文地理,2009(1):7-11.

[6] 劉云剛. 21世紀高校人文地理學教學改革與實踐——中山大學的探索[J]. 人文地理,2012(2):156-160.

[7] 王國梁. 高校人文地理學探究式教學模式實踐[J]. 中國大學教學,2010(7):51-54.

[8] Graham M, McLean J, Read A, et al. Flipping and still learning: Experiences of a flipped classroom approach for a third-year undergraduate human geography course[J]. Journal of Geography in Higher Education, 2017, 41(3): 403-417.

[9] 羅松英. 基于自主學習的PBL模式在人文地理學教學改革中的應用[J]. 高師理科學刊,2019(1):101-105.

[10] 周尚意. 四層一體:發掘傳統鄉村地方性的方法[J]. 旅游學刊,2017(1):6-7.

[11] 周尚意. 《人文地理學》教材的“113445”框架探討[J]. 中國大學教學,2018(8):84-90.

[12] 文學舟,梅強,關云素 .高校本科專業教學效果影響因素實證研究[J]. 高校教育管理,2019(1):104-112.

[13] 趙榮,王恩涌,張小林,等. 人文地理學[M]. 北京:高等教育出版社,2006.

[14] 陳慧琳. 人文地理學[M]. 北京:科學出版社,2013.

[15] Ragin C C. The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies[M]. Berkeley: University of California Press, 1987.

[16] Ragin C C. Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond[J]. Social Forces, 2009, 88(4): 1936-1938.

[17] Fiss P C. Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of management journal, 2011, 54(2): 393-420.

[18] Poorkavoos M, Duan Y, Edwards J S, et al. Identifying the configurational paths to innovation in SMEs: A fuzzy-set qualitative comparative analysis[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(12): 5843-5854.

[19] Ragin C C. Fuzzy-set social science[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

[20] 杜運周,賈良定. 組態視角與定性比較分析(QCA):管理學研究的一條新道路[J]. 管理世界,2017(6):155-167.

[21] 張福彥,袁孝亭. 區域地理要素空間屬性的認知意義與認知策略[J]. 地理教學,2020(7):6-8.

[22] 吳殿廷,史培軍,宋金平. “國土空間規劃的理論與實踐”課程建設初探[J]. 中國大學教學,2021(Z1):42-45.

[23] Johnston R J. Philosophy and human geography: An introduction to contemporary approaches[M]. London: Edward Arnold, 1986.

[24] 周尚意. 區域三大本性與主體性[J]. 地理教育,2015(6):1.

[25] 吳傳鈞. 論地理學的研究核心——人地關系地域系統[J]. 經濟地理,1991(3):1-6.

[26] 湯茂林. 問題主導還是方法主導?——對我國人文地理學研究的方法論思考[J]. 人文地理,2013(5):19-23.

[27] 周尚意. 人文地理學野外方法[M]. 北京:高等教育出版社,2010.

[28] Hofstad T. QCA & the robustness range of calibration thresholds: How sensitive are solution terms to changing calibrations[R]. COMPASSS Working Paper, 2019-92.

[基金項目:2020年貴州省級教學內容和課程體系改革項目“基于區域本性思維的人文地理學課程‘四層一體教育模式建構及其實踐素養培育研究”(2020043)]

[責任編輯:陳立民]