極低水汽含量的封裝工藝研究進展

遲雷,桂明洋,焦龍飛,安偉,劉濤

(1.中國電子科技集團公司 第十三研究所,石家莊 050051; 2. 國家半導體器件質量檢驗檢測中心,石家莊 050051)

引言

密封半導體器件的內部氣氛是其環境適應性及可靠性的重要影響因素,其中水汽含量是危害較為嚴重的一種內部氣氛,過量的內部水汽含量會引起包括腐蝕、離子粘污、電遷移、金屬遷移、機械損傷、介質分層等失效[1,2]。早在上世紀七八十年代,國外先進廠商關于密封器件封裝工藝的研究已經達到相當高的水平,能夠將水汽含量控制在500 ppm 以下,并提出在超高可靠性應用領域,200 ppm 是其水汽含量控制的極限,該極限指標是由當時先進制造商能實現的水平和測試極限能力綜合確定的[3]。我國在器件內部水汽含量的控制工藝方面起步較晚,長期以來與國外先進水平存在較大差距。中國電科十三所報道了一批封裝于1984 年的國產半導體器件的試驗,其內部水汽含量為(2.3~11.4)%[4]。直到上世紀末,器件內部水汽含量問題才逐漸在國內引起重視,1999 年,信息產業電子第五研究所先后開展了軍用密封元器件內部水汽含量的比對測試和普查分析,結果證實了國外元器件內部水汽含量都在500 ppm 以下[5],但即使以小于5 000 ppm 為合格判據,當時國內器件的不合格率仍達73 %[6]。

為縮小與國際領先水平間的差距,近年來國內眾多半導體器件的生產廠家和檢測機構持續開展低水汽封裝方面的研究。到2015 年,國產器件的水汽含量合格率已經達到89.9 %[7]。時至今日,國內半導體廠商封裝工藝不斷發展,逐步將多種產品水汽含量控制在(200~500)ppm。本文梳理了低水汽封裝的基本原理,并介紹我國電子器件低水汽封裝工藝的發展脈絡和新技術發展方向。

1 水汽的來源與影響

1.1 水汽氣氛的來源

密封器件內部的水汽至少包括三個來源:一是封裝時環境氣氛中的水汽,二是空氣中的水汽通過封裝漏孔滲入,三是基板、外殼和其他封裝材料吸附的水汽在封裝后緩慢釋放,或是吸附的其他氣氛發生反應逐漸生成水汽。隨著封裝工藝的發展,前兩個來源目前都得到了有效控制,進一步降低器件水汽含量的重點和難點在材料吸附水汽的去除。

1.2 水汽含量隨時間的劣化

空氣中的水汽含量可達20 000 ppm,理想狀態下器件內部水汽含量會以負指數形式逐漸逼近該值。但實際上,絕大部分器件內部不可避免會存在吸水物質或毛細吸附結構,使水汽含量上升速度更快,甚至于水汽含量與時間函數的理論極限是線性的[8],這也是必須在5 000 ppm 基礎上進一步降低產品水汽含量的一個重要原因。

目前的封焊方式已經相對成熟,繼續通過優化封焊方式降低漏率難度越來越大。且任何封焊方式都不能將漏率完全控制為0,水汽含量在(2 000~4 000)ppm 的合格產品,在貯存運輸過程中,其水汽含量可能在數個月內超標。只有將封裝后水汽含量控制在幾百ppm,才能在較長時間內保證水汽含量不超過5 000 ppm 的合格限。根據理論預測,水汽含量在200 ppm 左右的陶瓷封裝產品,采用低溫燒結的方式密封,內部水汽含量保持在5 000 ppm 以下的時間可達10 年以上[9]。

1.3 水汽的影響

水汽通常與其他應力耦合作用,如凝露、結霜是低溫條件下的水汽引起的,水汽加速腐蝕則是在電應力的作用下產生的。

部分半導體器件對水汽非常敏感,這些效應常與低溫或快速溫變有關,常見的是宇航應用的晶振和繼電器,如果晶振內部水汽含量較高,低溫下會產生水汽凝露,改變晶體的核質比,使晶振輸出不穩甚至停振[10],而繼電器則面臨轉軸部位結冰,造成功能失效[11]。

另一方面是腐蝕效應,水汽加速鋁金屬化層的腐蝕[12]的反應式非常經典,被廣泛討論:

水汽加速腐蝕的機理是在材料表面凝結,并形成可能僅有數個單分子層的電解液膜,在電場作用下形成腐蝕電流,理論上水汽含量越高,腐蝕速度越快。早期的研究指出,維持這種反應需要1.7 %的水汽[3],而現今的合格產品已不再有如此高的水汽含量,該反應可能不再是水汽的主要危害。

還有一種更重要的腐蝕效應是金遷移,其機理與鋁金屬化層的腐蝕具有一定相似性,同樣是水汽形成電解液薄膜,腐蝕性氣氛使電場中的陽極金屬溶解。不同的是鋁以外的金屬不存在致密氧化物膜,腐蝕將持續發生,金屬離子在電場作用下逐漸向陰極遷移[13],形成導電通路,使器件絕緣耐壓性能下降,嚴重時最終會引起短路失效,這種效應存在更廣泛,危害也更嚴重。

對絕大部分器件而言,實現(200~500)ppm 的極低水汽含量對器件可靠性的提升作用非常明確。但也另有一種觀點認為少量的水汽(約1 000 ppm 以上)反而有助于形成致密的薄膜,抑制鋁被進一步腐蝕[12],同時也有研究指出,水汽含量低于200 ppm 時,可能造成中小功率繼電器觸電粘結,不能正常釋放[11]。因此在一些特殊應用場景下,水汽含量也并不總是越低越好,水汽優化方案應結合產品的性狀來確定。

2 低水汽封裝的工藝控制措施

2.1 外殼制備

外殼制備工藝對實現500 ppm 以下的極低水汽含量是十分關鍵的,但沒有引起足夠的重視。傳統上總是認為通過短暫的烘焙,外殼表面吸附的水汽很容易就被去除干凈,但實際情況要復雜得多。

半導體器件最常見的封裝有金屬-玻璃外殼、金屬-陶瓷外殼和塑封。其中塑封材料易吸水,對塑封器件而言細檢漏和內部水汽含量均沒有意義。金屬外殼、陶瓷外殼都會涉及電鍍,而電鍍是在水溶液中進行的,少量水汽會被封閉在鍍層內[14],部分外殼還會進行多層電鍍。這部分水汽很難快速去除,但會在器件長時間高溫工作時緩慢釋放出來。要有效去除這部分水汽,除延長封裝前的烘焙時間外,還應該加強外殼制備過程中的工藝控制,即在每道電鍍工藝后增加高溫烘焙,并且烘焙條件應在材料本身穩定性允許的情況下應盡量加嚴,其意義不僅是去除外殼鍍層中的水汽,更重要的是去除外殼材料吸收的氫。

可伐合金是最常用的金屬外殼材料,可伐合金會溶解部分氫氣(分子極小的氫滲入金屬內部)。因為傳統上在外殼制備工藝中會采用氫氣作為還原性保護氣體,氫溶解的問題相當嚴重。這些氫氣會在封裝完成后持續緩慢釋放,本身就具有嚴重危害。關于氫氣是否會發生化學反應生成水汽一直存在爭議,在常溫下氫氣生成水的反應速率非常緩慢,理論上經過多年生成的水汽仍低于可檢測的水平[14]。然而,有催化劑的情況下這個反應則會快速發生,半導體器件內部材料成分非常復雜,不僅有能溶解氫的合金材料,還存在多種雜質,其中可能存在起到催化劑作用的成分,如外殼材料中常見的鎳在摻雜某些雜質后即可作為氫氧化反應的催化劑。根據可伐合金封裝器件的試驗數據,隨著高溫貯存,器件內部氫含量大幅升高,這是由氫溶解于可伐合金并在高溫下釋放引起的,同時水汽含量升高、氧氣含量不升反降[15],氧氣含量下降表明在鍍金的可伐合金封裝器件內極有可能發生了氫生成水的反應。因此,控制外殼吸附、溶解的氫也是實現極低水汽的必要措施。

2.2 基板選型

器件、組件常用的基板材料是羅杰斯基板,但羅杰斯基板結構疏松,且表面積大,吸附的水汽很難去除干凈,存在類似問題的還有氧化鋁基板。要實現極低水汽封裝,最好選用低吸水率的陶瓷基板或玻璃基板。有部分新型產品采取了將基板外置的方式,避免基板吸附的水汽對產品內部氣氛造成影響,如圖1 所示。

圖1 一種將基板外置的封裝形式

2.3 貼裝方式

貼裝方式有導電膠和燒結,含有環氧樹脂的導電膠是一種易吸水材料,但在某些器件中是必需的材料,一般通過適當的固化工藝可以降低導電膠的水汽含量。然而,導電膠引入的水汽含量還與封焊方式有關,焊接時的高溫會造成導電膠中的有機物-水聚合物發生分解[16],此過程產生的水汽將直接被封裝在產品內腔中,無法再排出。因此,如果產品生產工藝中使用了導電膠,則采用冷壓焊方式代替傳統平行封焊、熔封焊等,有助于避免導電膠分解引起的水汽超標。如果不使用導電膠,采用燒結的方式固定內部芯片或元件,則情況相反,在芯片和材料能承受的前提下,采用操作溫度最高的熔封焊反而能實現最低的水汽含量[17]。

2.4 烘焙工藝

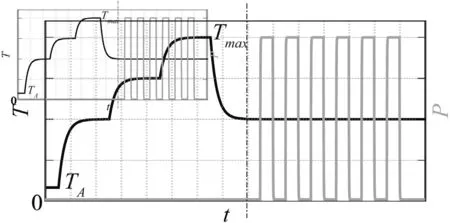

高溫烘焙是去除水汽的最有效手段,外殼、基板和其他材料吸附的水汽都是如此。除了溫度、時間等傳統條件的優化選擇,烘焙的關鍵在于抽真空-充氮氣的循環清洗工藝。該種工藝的早期報道見于晶體管封裝,通過抽真空和充氮氣的數次交換,晶體管水汽含量接近國際先進水平[18]。類似的烘焙工藝也被用于晶體振蕩器,由于晶體振蕩器的晶體、焊點等結構無法承受過高溫度,烘焙溫度一般需控制在(125~150)℃,難以大幅提高,則可通過增加抽真空-充氮氣循環清洗次數降低產品的水汽含量[10,19]。針對這種耐溫能力受限的元件,一種改良工藝方法是先以較高溫度(可達300 ℃左右)烘焙外殼和蓋板[20],再進行通常的抽真空-充氮氣循環清洗的方式,如圖2 所示。外殼和蓋板的高溫烘焙不僅去除水汽,更關鍵的在于除氫,這對于無法控制制備工藝外購外殼和蓋板而言尤為重要,烘焙全程在真空下進行即可,為了避免過快溫升對外殼和蓋板造成損傷,溫度可呈階梯式上升。烘焙完成后降溫到(125~150)℃,在圖2 虛線時刻,將預處理后的其他芯片、元件真空轉運至高溫倉,繼續進行抽真空-充氮氣循環清洗。

圖2 改良工藝的溫度與氮氣壓強時序

3 低水汽封裝的前沿技術

目前極低水汽封裝相關技術仍在不斷發展,一些新技術可能有助于實現更低的水汽含量指標。

3.1 干燥與水汽捕集

含硅(Si)合金焊料的應用有助于降低封裝內部水汽含量,因為Si 可以與水汽發生反應,這類焊料能起到干燥劑的作用,使封裝后的水汽含量下降[11]。但也有研究指出,封裝內部存在干燥劑時水汽隨漏率的劣化會隨之加快,在高溫下這部分水汽仍會析出[6]。基于產品體積和溫度穩定性的考慮,在封裝內部加入額外的干燥劑降低水汽含量的方案極少被實際應用。

相比于上述方案,在真空烘焙艙內進行干燥顯然有助于高效率去除水汽,但頻繁更換干燥劑會對工藝路線造成干擾,深冷式水汽捕集技術將有望改善該問題。這種技術主要依靠超低溫實現,通過機械式制冷,在真空環境下將水汽吸附到捕集表面。與化學式干燥劑相比,最突出特點是深冷水汽捕集過程是可逆的,便于支持工藝過程的連續運行。該技術的初衷是為了提高某些真空系統的真空度,據報道,水汽幾乎是真空系統中最難去除的氣體,當真空度高于1*10-4Pa 時,殘余氣體中的水蒸氣高達(65~95)%,由此可知氮氣循環清洗過程并不能將水汽等比例排出,這也是氮氣循環清洗必須反復進行的原因所在。通過該類技術捕集真空條件下的水汽,將可能有助于高效率實現更低的水汽含量指標。

3.2 真空或低氣壓封裝

密封器件包含高純氮氣封裝和真空封裝等類型,其主要目的都是為了隔絕水汽等有害氣氛對芯片和材料的腐蝕破壞。目前水汽含量指標主要是就純氮氣封裝而言的,真空封裝器件內部被認為基本不存在水汽,但實際上這是一種誤區。因為材料吸附氣體緩慢釋放等效應,真空封裝器件內部仍然不可避免會存在水汽。

真空封裝內部水汽的危害可能與高純氮氣封裝有所不同,這方面的研究尚不充分,其中一種顯而易見的危害機理是,某些宇航產品需要保持一定的工作溫度,需要內部加熱電路和隔熱設計,對宇航產品而言功耗是相當關鍵的指標,內部水汽含量的上升會降低隔熱性能,因而增加產品的功耗。

關于真空封裝器件的水汽含量,主要技術瓶頸在于缺乏可靠的測試技術,產品的水汽含量指標無從驗證,工藝優化缺乏直觀參照。該項測試技術在近年來取得了一定突破,有部分相關發明專利獲得了公開,隨著這些技術的授權和應用,該問題將有望得到改善。

4 結論

本文總結了半導體器件封裝內部水汽含量的來源及影響、工藝控制措施及前沿技術。水汽來源主要有封裝時的氣氛殘留、材料吸附和環境中水汽的緩慢滲漏,水汽對產品可靠性的影響是多方面的,典型危害為鋁腐蝕和金遷移腐蝕。封裝工藝中的外殼制備、基板選取、貼裝方式和烘焙是對降低水汽含量比較關鍵的環節,目前已經有了適當的工藝控制措施,相關領域內的前沿技術有水汽捕集技術與真空封裝水汽測試技術,將有助于進一步降低水汽含量。