不同入路腰方肌阻滯在老年髖關節置換術后患者的鎮痛效果比較

李玉麗 包衛萍

隨著我國人口結構老齡化趨勢的日益加重,老年患者愈發增多,其中老年股骨頸骨折、終末期髖關節炎是常見類型,也是接受髖關節置換術的主要因素之一[1-2]。人工髖關節置換術能夠幫助患者重建髖關節功能,消除或緩解疼痛,有效降低患者局部骨組織缺血性壞死、骨折愈合延遲和多次手術等帶來的感染風險[3]。但部分患者術后出現中重度疼痛,影響情緒狀態、早期下床活動和術后康復效率。腰方肌阻滯(QLB)是一種軀干阻滯鎮痛技術,能夠將更多的藥液擴散至椎旁間隙并阻滯內臟、腹壁神經的信號傳導,有更長效的鎮痛效果[4]。QLB入路方式可分為外側入路、后入路和前入路三種[5]。本文比較QLB不同入路方式對髖關節置換術后患者的鎮痛效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 對象與分組 回顧性分析我院2021年7月至2022年9月收治的老年髖關節置換術患者160例的臨床資料。納入標準:年齡60~90歲;美國麻醉醫師協會分級Ⅰ~Ⅲ級;符合髖關節置換術的相關要求;愿意接受椎管內麻醉。排除標準:有明確嚴重心、腦、肝、腎等重要臟器疾病;存在神經系統疾病、精神疾病;出血性疾病史、凝血功能異常等;對所用藥物過敏;妊娠期或哺乳期等。剔除資料不全、依從性較差、術后轉院、中途退出的脫落病例。將不采用QLB技術的患者40例設為對照組,其他患者按不同入路方式分為外側組、后路組、前路組各40例。

1.2 麻醉方法 患者均由同一醫療團隊完成所有的醫療操作和記錄等工作,行常規檢查、護理措施和健康宣教,術前開放靜脈通路,椎管內麻醉后實施髖關節置換術。術后采用QLB技術的三組待患者適度鎮靜后在超聲引導下實施QLB,均給予0.375%鹽酸羅哌卡因注射液30 mL。外側組采用外側入路:患者取仰臥位,超聲探頭置于腰下三角處,由腹側向背側進針,并將針引至腰方肌前外側,注射羅哌卡因,以超聲觀察到腰方肌被藥液擠壓至下內側為成功標準。后路組采用后路入路:患者取仰臥位或側臥位,在超聲引導下將針穿刺至腰方肌筋膜,注射羅哌卡因,以超聲觀察到肌肉與腰方肌筋膜間出現麻醉藥物的低回聲影為成功標準。前路組采用前路入路:患者取側臥位,在超聲引導下將針尖自背側平面進入,自腰方肌間向前中方進入,抵達腰方肌與腰大肌筋膜間注射羅哌卡因。術后四組均給予舒芬太尼自控靜脈鎮痛泵補救鎮痛,舒芬太尼總劑量100 mL,單次自控鎮痛量為3 mL,最大量為12 mL/h,時間鎖定10分鐘。

1.3 觀察指標 四組術后疼痛程度、髖關節活動程度、鎮痛泵使用及不良反應發生情況。

1.4 評價標準

1.4.1 疼痛程度 采用VAS評價四組術畢(T0),術后3小時(T1)、6小時(T2)、9小時(T3)、12小時(T4)、24小時(T5)的疼痛程度。O分為完全無痛,1~3分為輕微疼痛,4~6分為中度疼痛,7~10分為重度疼痛。

1.4.2 髖關節活動程度 采用Harris髖關節功能評分量表評估四組術后髖關節活動程度,滿分100分,評分越高表明患者髖關節活動度越好。

1.5 統計學方法 應用SPSS 20.0統計學軟件分析數據。符合正態分布的計量資料以()表示,組內比較采用配對t檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

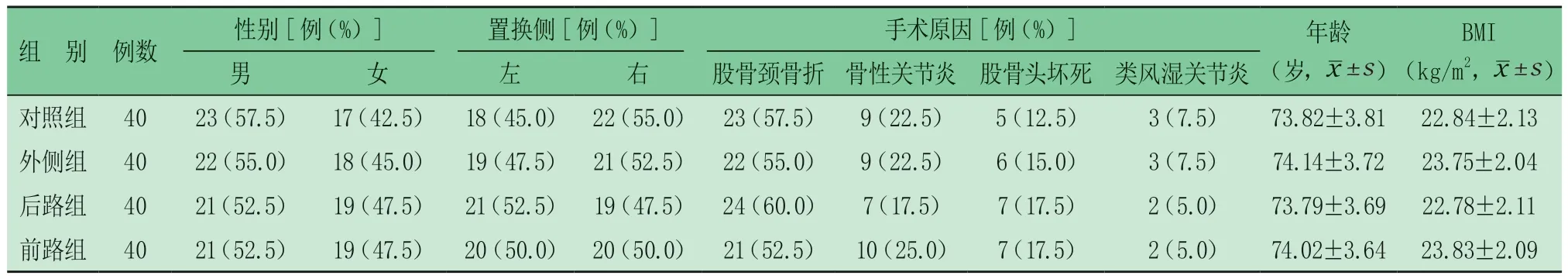

2.1 四組一般資料比較(表1) 四組性別、年齡、BMI、置換側、手術原因接近。

表1 四組一般資料比較

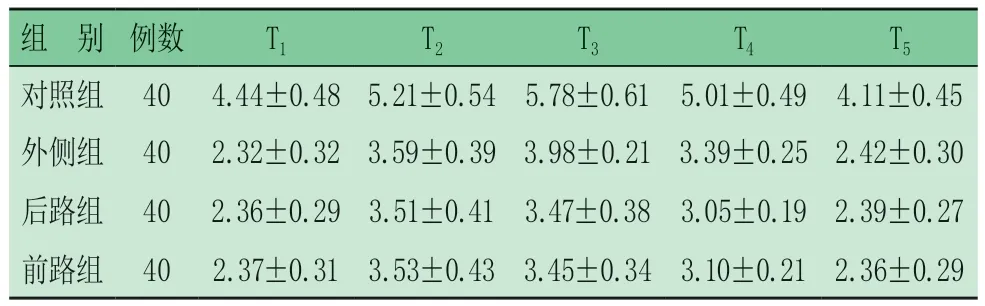

2.2 四組術后不同時間VAS評分比較(表2) T0時患者均處于椎管內麻醉效果未退狀態,故無VAS評分。T2、T3、T4時四組VAS評分高于T1,T5時對照組VAS評分低于T1,組內差異均有統計學意義(t對照組= 6.74、10.92、5.26、3.17,t外側組= 15.92、27.43、16.67,t后路組= 14.48、14.69、12.59,t前路組= 13.84、14.85、12.33,P<0.01);T5時外側組、后路組及前路組VAS評分與T1時比較,組內差異均無統計學意義(t= 1.44、0.48、0.15,P>0.05)。術后不同時間,外側組、后路組及前路組VAS評分均低于對照組;T3、T4時,后路組、前路組VAS評分明顯低于外側組。

表2 四組術后不同時間VAS評分比較 ()

表2 四組術后不同時間VAS評分比較 ()

組 別例數T1T2T3T4T5對照組404.44±0.485.21±0.545.78±0.615.01±0.494.11±0.45外側組402.32±0.323.59±0.393.98±0.213.39±0.25 2.42±0.30后路組402.36±0.293.51±0.413.47±0.383.05±0.192.39±0.27前路組402.37±0.313.53±0.433.45±0.343.10±0.212.36±0.29

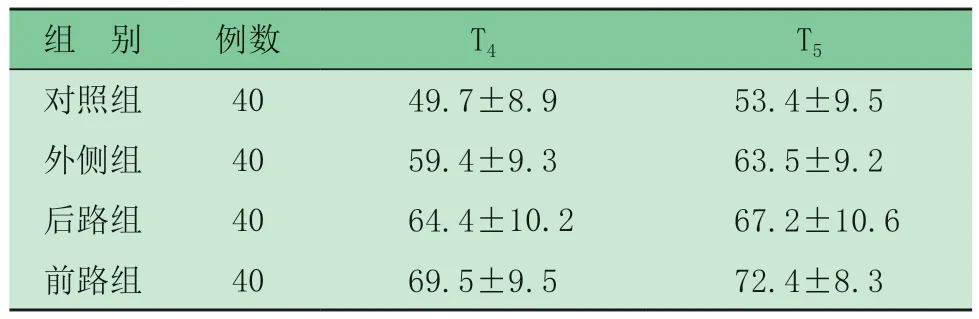

2.3 四組術后Harris評分比較(表3) T4、T5時外側組、后路組、前路組Harris評分高于對照組,且前路組>后路組>外側組。T5時對照組與外側組Harris評分高于T4,組內差異均有統計學意義(t= 1.80、1.98,P<0.05)。T5時后路組和前路組Harris評分略高于T4,但組內差異均無統計學意義(t= 1.20、1.45,P>0.05)。

表3 四組術后Harris評分比較 ()

表3 四組術后Harris評分比較 ()

組 別例數T4T5對照組4049.7±8.953.4±9.5外側組4059.4±9.363.5±9.2后路組40 64.4±10.2 67.2±10.6前路組4069.5±9.572.4±8.3

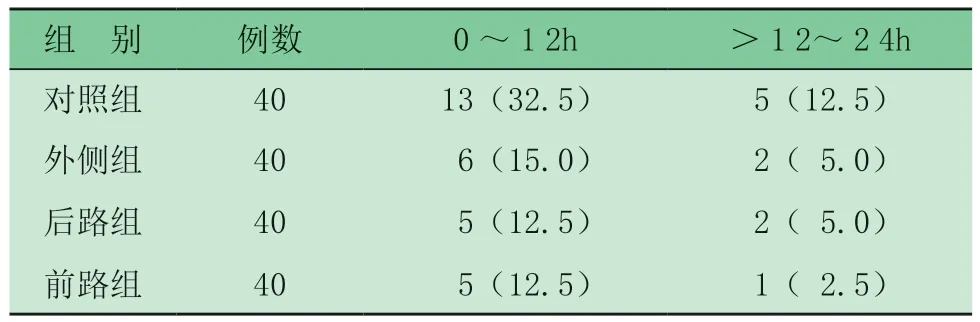

2.4 四組術后鎮痛泵追加使用情況比較(表4) 術后兩個時間段,外側組、后路組、前路組鎮痛泵使用率明顯低于對照組。

表4 四組術后鎮痛泵追加使用情況比較 [例(%)]

2.5 四組不良反應情況比較 對照組發生不良反應13例(32.5%),其中頭暈、嘔吐各4例,皮膚瘙癢3例,呼吸抑制2例。外側組發生不良反應4例(10.0%),其中頭暈、嘔吐、皮膚瘙癢、呼吸抑制各1例。后路組發生不良反應4例(10.0%),其中皮膚瘙癢2例,頭暈、嘔吐各1例。前路組發生不良反應3例(7.5%),其中頭暈、嘔吐、皮膚瘙癢各1例。

3 討論

老年髖關節置換術是開放性手術,能夠幫助患者恢復髖關節功能,手術成功的關鍵還包括患者術后康復和鎮痛情況,鎮痛效果是影響轉歸的重要因素[6]。臨床主要通過外周神經阻滯、靜脈自控鎮痛和硬膜外自控鎮痛等方式緩解患者術后疼痛,但皮膚瘙癢、惡心、嘔吐等不良反應嚴重影響患者的術后康復進程[7-8]。QLB鎮痛的核心在于麻醉藥物能夠通過胸腰筋膜擴散至胸腰椎間隙,從而發揮持續的軀干鎮痛及內臟鎮痛效果[9]。

本文結果顯示,外側組、后路組及前路組術后不同時間VAS評分均低于對照組,說明QLB技術確實能夠減輕髖關節置換術后患者的主觀疼痛感。T3、T4時后路組、前路組VAS評分明顯低于外側組,說明后入路和前入路方式術后鎮痛效果更長效。T4、T5時外側組、后路組、前路組Harris評分高于對照組,且前路組>后路組>外側組,說明前路入路方式更利于患者術后髖關節功能的恢復。分析其主要原因可能是由于前路入路實施QLB時,藥液能夠更好地注射至腰大肌與腰方肌間的筋膜處,并迅速擴散至胸腰筋膜的外側弓韌帶和胸內筋膜后方[10],還能向下到達胸椎旁間隙對腰神經叢進行麻醉[11],進而對下肢外周神經有更好的鎮痛效果。術后兩個時間段外側組、后路組、前路組鎮痛泵使用率低于對照組,說明無論選擇哪種方式入路,QLB技術均可降低患者術后鎮痛藥的使用頻次。不良反應方面,外側組、后路組、前路組不良反應發生率均低于對照組。分析原因:外側組阻滯深達腹橫肌腱膜,將局部麻醉藥注入腹壁肌肉與腰方肌間的胸腰筋膜前層,可阻滯肋間神經、髂腹下神經、髂腹股溝神經。后路組因注射位點在腰方肌后側,腰方肌和背闊肌之間,較外側組穿刺位置更表淺,因而降低刺入腹腔和腸管的風險,安全性更高。前路組阻滯的注藥位點在腰方肌前側,腰大肌與腰方肌之間,位置較深,穿刺針在探頭后緣平面向腰方肌前內側方向進針,直至筋膜層,注入局部麻醉藥后可見腰大肌下壓的圖像,故此路徑能同時阻滯腹部及下肢(T10至L4)。前路與外側QLB入路可改善疼痛或減少阿片類藥物的消耗[12]。另在一項對側路、后路和前路QLB的影像學研究[13]中,每種入路內的注射液擴散差異很大,只有前路可到達腰叢(25%)。

綜上所述,超聲引導下三種入路QLB對老年髖關節置換術患者均有較好的鎮痛作用,能夠改善術后髖關節功能,降低鎮痛泵使用率及不良反應發生率,其中前路入路尤佳。