三十功名塵與土

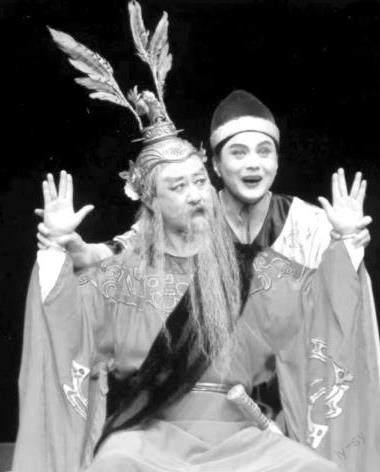

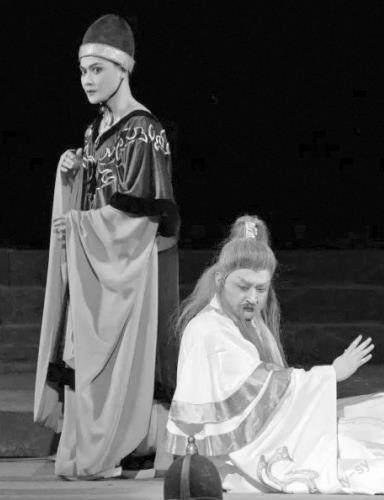

2023年,是上海淮劇團建團70周年,日前“都市新淮劇”開山之作《金龍與蜉蝣》(傳承版)上演,演員樂隊舞美全線接班,實現(xiàn)了代際傳承。“都市新淮劇”探索了30年,而劇作家羅懷臻、表演藝術家梁偉平也結下了30多年的深厚友誼,一路同行共同創(chuàng)作了“都市新淮劇”三部曲。近日他倆受邀參加央視戲曲頻道“灼見”節(jié)目的錄制,進行了一次對談,現(xiàn)摘錄如下,以饗讀者——

梁偉平:今年是“都市新淮劇”三十周年,我們的傳承版《金龍與蜉蝣》正式公演。我和羅老師您也走過了三十年一塊創(chuàng)作的歷程。你前幾天發(fā)了一條短信,我特別認同,完全說出了我的心里話。你短信里用“三十功名塵與土,八千里路云和月”,非常形象準確地形容了三十年來都市新淮劇一路走過來的藝術探索,一直到今天的成就以及再往前走的思考。我還想到可以描述為“砥礪前行云和月”,形容我們一路的奮勇向前。

羅懷臻:確實我們是一路同行者。5月23日傳承版《金龍與蜉蝣》在美琪大戲院上演后,聽說你昨天又在寧波輔導青年演員,《金龍與蜉蝣》在寧波首演反響也相當好。戲劇確實是有時代感的。一個時代會有一群人合力創(chuàng)作回應那個時代的作品,這些作品往往帶著時代感又有歷史性,很多年以后也不會過時。這些天一些朋友跟我反饋說,今天我們的舞臺、服飾等方面的審美意識還有升級換代的可能,但是《金龍與蜉蝣》的文學、音樂、表演絲毫不會過時,所以回過頭來看我覺得我們當年響應了這個時代的召喚。

梁偉平:我倆是蘇北人,出于改變一個劇種命運的一種憂患,出于一股激情,做了我們該做的事。真的是緣分,而且這個緣分真的改變了我的一生。我倆是同齡人,從小學藝,你在淮陰,我在阜寧,學的都是淮劇表演藝術,我們各自所在的淮劇團相隔幾十公里,但我們沒有機會碰面,一直到了上海,在一個朋友家里才相識,你當時已經(jīng)到了越劇院。我說,你是淮陰人應該來搞淮劇。后來你真的調過來了。那時全國戲曲普遍面臨困境,上海淮劇的處境更是艱難,從劇場坐滿、萬人空巷到門可羅雀、演一場兩場都困難。為此大家都希望能出新,希望能抓住新觀眾,卻奈何找不到途徑。你的到來,從理論上找到一個方向,后來才有了上海淮劇團“都市新淮劇”的這個探索創(chuàng)作的過程。

羅懷臻:去年是筱文艷老師100周年誕辰,我寫了一篇文章,其中提到筱文艷老師的藝術追求奠定了上海淮劇團的藝術風格。筱文艷老師在臨近退休時,很急切地想要找到她的傳承人。后來她聽說蘇北有一個非常優(yōu)秀的小生演員,已經(jīng)轉業(yè)了,于是就帶著一批人到蘇北找你,然后把你引進上海。你呢,又和我相識,又把我拉到了淮劇團,所以我覺得我們是在前輩,在我們家鄉(xiāng)劇種的召喚下,擔起了振興劇種的責任。《金龍與蜉蝣》的成功,固然有戲劇觀念上的一種時代變革,戲劇藝術方面的創(chuàng)新點,但最主要的還是反映了離鄉(xiāng)背井的人,在去往成功路途上的種種辛酸、兩難以及背后折射出的精神世界。其實筱文艷老師、你、我,還有伴隨著上海城市的崛起,前赴后繼來到上海參與這座城市建設的蘇北人,也是離鄉(xiāng)者,家里有守望者。因此,《金龍與蜉蝣》能打動人心,勾起人們關于離鄉(xiāng)情景的回憶,以及非常復雜的內心世界。近幾年我的一部作品舞劇《永不消逝的電波》,除了男女主演算是本地劇團培養(yǎng)的上海人,編導編舞、作曲、舞美設計、燈光設計都是外地人,但是創(chuàng)作了一部新時代非常有海派風格的舞劇。所以特別感謝上海這座城市,讓各路英雄來到這個地方施展身手,并為卓越鼓掌。

梁偉平:《金龍與蜉蝣》后,你創(chuàng)作了淮劇《西楚霸王》,我也非常喜歡,能再次把《西楚霸王》搬上舞臺是我的一個愿望。之后你創(chuàng)作了《武訓先生》,體現(xiàn)了對卓越的追求,對人尋找精神家園、尋找情感皈依的這種理念的表達。在我六十歲生日時,你開玩笑說,送給我一個生日禮物,就是《武訓先生》,這部戲在我重要的人生點上出現(xiàn),對我有非常重要的意義。記得劇組成立后,我讀劇本時停了三次,哽咽得讀不下去,導演、主要演員也都跟著哭。你曾經(jīng)跟我說過,每一個標點符號都是用心的。我都記在心里,我特別珍惜每一句話,包括字里行間的標點。回頭看,從青年時期,到進入我們的中老年時期,能夠有這樣緊密的合作,我覺得非常值得,可以說我的命運跟你是綁在一起的。

羅懷臻:我也希望多和偉平你合作,因為你能把我作品里邊的神韻最好地傳達出來,《金龍與蜉蝣》和《西楚霸王》相隔了幾年,而《西楚霸王》到《武訓先生》,相隔了近十年。一方面,我希望新作品從精神追求到舞臺呈現(xiàn)上都能有所突圍。從鄉(xiāng)村進入城市,從廣場進入劇場,從戲臺炫技到舞臺上塑造人物,在都市化發(fā)展過程中,局限在鏡框式舞臺中的戲曲表演,就顯得拘謹了,特別是歐美的音樂劇、芭蕾舞、交響樂等密集地進入我們的視野當中,另外各個劇種在進入城市時,都形成了自己的表演風格。但是我們有比這更久遠的歷史,比如我們蘇北近百年的農耕生活,這不是我們地方戲的背景,不是我們的傳統(tǒng)嗎?我們在都市化現(xiàn)代化的同時,也努力找回我們的文化傳統(tǒng)。于是我觸及了武訓這個題材。但我還在尋找一種東西,一種推動。我覺得有很重要的兩個契機,一個是一幅名為“大眼睛”的攝影作品,催生了中國的希望工程,我馬上就想到,武訓難道不是“希望工程”的先行者嗎,他用討飯的方式來辦義學啊。另一個契機是,2010年到2015年,中國劇協(xié)委托上海戲劇學院,辦了五年的研修班,包括編劇、導演、音樂、評論、舞臺美術,我受命成為研究中心的總負責。最后一個研修班結業(yè)典禮結束沒幾天,我不小心腳骨折了,在家里休養(yǎng)時,回想起了籌建過程中遇到的非常多的困難,包括每年都要去考慮經(jīng)費問題,以及看到一批青年完成了升級換代,走向了舞臺的前沿,有了這份感觸與感動,我有了真正的沖動決定去寫《武訓先生》。其實像偉平這幾十年,到處為淮劇去站臺,跑腿找市場,也有這樣的精神。《西楚霸王》《金龍與蜉蝣》是越過近百年蘇北的農耕生活,找到了遠古時期西楚文明的那種強勁、剛烈、浪漫、恢宏,《武訓先生》作為“都市新淮劇”的第三部,也是前兩部作品的延伸,就是我們自覺地再鄉(xiāng)土化,不是向交響樂、芭蕾舞等歐美藝術學習,而是回到我們的鄉(xiāng)土藝術。

梁偉平:淮劇這個劇種,就是從說唱藝術過來的,我也一直在思考能不能再重返說唱。而武訓的人生就是在說唱啊,他一路賣藝,創(chuàng)造了很多順口溜,起先是說著說著,后來變成唱著唱著說了,劇中我也用了很多我們蘇北地區(qū)小鎮(zhèn)里邊的那些民間小調,起到非常好的效果。

羅懷臻:大家經(jīng)常會對我說一些感謝的話,其實我應該感謝上海淮劇團。在某種意義上來說上海淮劇團,就是我的一個試驗田,這個劇團對我是毫無保留地信任,無條件地支持,所以我才能在這里比較完整地把這個理念呈現(xiàn)出來,我才能在這里試驗出了都市戲劇的理念,試驗出了再鄉(xiāng)土化的理念,同時帶著這些理念來到其他劇組,甬劇、川劇、昆劇、京劇、舞劇、歌劇、音樂劇等,繼續(xù)實踐這個理念,并擴散開。我也可以通過自己的教學、演講去傳導傳播這樣的理念。所以回過頭來看,我非常感謝上海淮劇團,經(jīng)歷了這么長的時間,從通過一定的去鄉(xiāng)土化來實現(xiàn)它的都市化,隨后又通過向百年左右的原點回歸,重塑這個劇種的個性。但無論是都市化還是再鄉(xiāng)土化,都是時代化、當代化的路徑,最終是要實現(xiàn)這些劇種的與時俱進。

梁偉平:羅老師的三部曲《金龍與蜉蝣》《西楚霸王》《武訓先生》有一個圓滿的收官,對我的藝術人生道路而言,也是一段很好的、圓滿的時光。對我們淮劇來說,也是完成了幾十年來從突破傳統(tǒng)到回歸傳統(tǒng),美學上的一個個輪回,又回到我們新的、更高的一個原點。我特別喜歡羅老師你的作品,一個人出一部作品,出一個好戲不難,但難就難在一輩子出好戲。我感到,你所有的作品都遵循了戲曲的一個最基本的原則,就是首先確保戲好看,你的編織功力很深,你總是編出很好看的故事把人緊緊抓住,然后讓觀眾看完戲之后又有所感悟,原來還有很深的含義在里面。文學的最高境界是絢爛之極歸于平淡,你不在字面上做表面文章,不會讓觀眾帶字典進劇場看戲,而是把所有的思辨、哲理、深刻的內涵融于作品中。

羅懷臻:舞臺藝術發(fā)展是經(jīng)過很多階段的,中國戲劇的最早期階段就是唱戲時代,或者叫聽戲時代,那個時候演員要在戲臺上在廣場上在街頭在集市在廟會上演出,就需要靠聲腔、靠技藝,那個時候我們稱之為流派演員。第二階段就進入了鏡框式的舞臺,演員的聲腔、身段,所有的技巧都是手段,最終完成的是塑造人物。到了第三階段,進入新世紀以后,又有了一種新的演繹觀念,舞臺成為綜合手段,包括鏡頭的那種推拉搖移,在某種情境當中,即便演員不動,舞臺轉動,也能完成對人物的塑造。如今大劇院只是現(xiàn)代演藝空間的一個方面,還有小劇場,甚至重返園林,在沒有燈光,觀眾能自由出入的情形下,演員怎么把觀眾hold住,對我們的表演提出了更新的要求。

梁偉平:羅老師因為你是演員出身吧,所以你對舞臺、演員、觀眾特別了解,所以你的作品特別貼近觀眾的心理。從演員角度呢,如果臺詞不順,有些地方看不懂,只是硬背,情感就不流暢,對觀眾來說,情感就會受到阻隔。而你的臺詞特別好背,情緒貫穿情感順暢,上下句的關系工整嚴謹,有時一段臺詞唱幾遍就記下來了。劇本的節(jié)奏把控也非常有水平,非常懂觀眾心理節(jié)奏、演員心理節(jié)奏、舞臺整體節(jié)奏。然后從情節(jié)上層層推進,情感上抓住重點直擊心靈,讓觀眾淚奔。但同時也給我們壓力,怕演不好。我們合作了這么多的戲,我感到你的戲,都是系統(tǒng)性的,從大的文化背景下,濃縮成一個戲,寫人性,思考時代問題,然后再通過這個戲輻射全社會。那么從表演角度,怎么來演呢,傳統(tǒng)演法就是程式化亮相,都是規(guī)定好了的動作,是很嚴謹?shù)模€有一種呢,就是找話劇的演法,體驗型的,全部放松的,一點都不能端起來,一端起來就不真實、不自然。演羅老師你的戲,我兩者都沒用,而取兩者當中,既是體驗的又有程式化的表演,既是嚴謹規(guī)范的又有自由創(chuàng)造,只有這樣的表演方法,才能完成你的作品交給我們的任務,新型的舞臺需要新型的表演,不能完全帶節(jié)奏,但是心里又有節(jié)奏。

羅懷臻:對偉平你來說,有很多表演上的突破。對我而言,為什么說淮劇是個試驗田,其實我“再鄉(xiāng)土化”這個理念通過《武訓先生》的創(chuàng)作清晰化了,并在之后的創(chuàng)作當中產(chǎn)生影響,比如揚劇現(xiàn)代戲《阿蓮渡江》,把樣板戲的一些優(yōu)點繼承下來,又走出樣板戲。在這個揚劇的合作中,“再鄉(xiāng)土化”延伸到“再手工化”,比如說刮風下雨打雷,原來是用樂器來模仿這種自然的聲音,現(xiàn)在用手工體現(xiàn)。記得以前《白蛇傳》演到“游湖”時,我站在邊幕,劇中“一下雨”我就在旁邊搖兩把蒲扇,扇子上有很多小玻璃珠,能真實模擬出下雨的聲音。我們今天的元宇宙,不是打通三界了嗎,我們今天的舞臺能不能把我們曾經(jīng)的戲曲手段,把曾經(jīng)我們認為是土的古老的內容,用現(xiàn)代的視聽化手段重新表達出來。我剛完成一個劇本《萬里江山》,也是跟導演韓劍英合作,重新演繹楊家將的故事,不僅把楊家男將女將打通,同時也把過去的身體聲音的表達在現(xiàn)代視聽背景下放大,最神奇的最打動人的那些技巧在舞臺上展現(xiàn)出來,賦予戲曲的大IP楊家將新的主題和新的手段,表現(xiàn)新的民族觀、新的歷史觀。其實,再回歸再出發(fā)的理念適用于各劇種。舞劇《永不消逝的電波》為什么打動人呢?因為滿足了人們對民國時代上海氣質上海風情的想象。以前人們往往只看到紙醉金迷十里洋場的一面,然后一到高墻背后大樓背后,就是災難深重、民不聊生,其實上海的市井生活也是很有味道的,弄堂作為上海市井的一部分,體現(xiàn)了傳統(tǒng)文化地域文化民俗文化,也促成了《永不消逝的電波》的現(xiàn)代化都市化國際化。所以上海淮劇團的探索,不可等閑視之。為什么這一次淮劇團建團七十周年、“都市新淮劇”三十周年,王蒙、董偉、廖奔這些文化大家都來祝賀鼓舞,也是希望這個“實驗室”繼續(xù)做下去。所以偉平不僅是你,還有你的學生,要更好地發(fā)揚它的實驗性價值,要為上海的劇場藝術,為全國的戲劇藝術,作出特有的貢獻,這也是上海的貢獻。

梁偉平:我的演小蜉蝣的學生王俊杰,演出后給我發(fā)了長長的短信,主要就是說,不但通過這個戲,學習了如何演蜉蝣,更重要的是學習了一種精神。

羅懷臻:這是一個傳承衣缽的戲,傳承精神,就像當年筱文艷老師把你從蘇北引進上海,你盡量把王俊杰和邱海東等后輩青年演員牽引到這個現(xiàn)代劇場舞臺上,完成這個傳承。我有個研究生,他比我觀念更加新,最近提供了一個他畢業(yè)作品的創(chuàng)作構思,叫《明日之家》,講的是一個房地產(chǎn)商,當生命走向衰落時,他想到為人的靈魂去建造一個虛擬的家園,把人的生命信息和愿望積攢起來,量身定做一個明日之家。我覺得這個觀念非常新,而且是可能實現(xiàn)的。我想我們淮劇中的金龍與蜉蝣、項羽虞姬、武訓先生和梨花,將來都能變成網(wǎng)絡上的IP形象,成為舞臺藝術的一些象征性的符號。在網(wǎng)絡時代,我們看到,一些只有十幾分鐘、幾分鐘、幾十秒的短視頻,吸引了非常多人觀看,我們的劇場演出怎么可能一下子有幾千萬觀眾。比如上戲一個學生宿舍里四個學京劇的女孩做的戲歌小視頻在網(wǎng)上傳播,點擊量非常高。所以我們在堅守的時候,在擴展著舞臺的各種表現(xiàn)力時,還要意識到另外一種傳播渠道介質已經(jīng)出現(xiàn),創(chuàng)造出了適合手機、電腦,適合自媒體傳播的,新型的演劇形式。在這種情況下,我們要守正創(chuàng)新,能不能把上海淮劇團牽引到網(wǎng)絡時代、虛擬時代,去超越方言、超越地域甚至于超越上海,但是又讓上海的現(xiàn)代文明現(xiàn)代科技給你助力、給你加持、給你機緣。一個新的演播時代,希望新一代能夠創(chuàng)造出新的時代經(jīng)典,跟我們形成并峙的山峰,這是我們對下一代的期許,也是你我的責任和使命。希望我們有新的合作,有下一次的實驗和突破。我希望我們下一部作品,屬于網(wǎng)絡時代,屬于數(shù)字時代。

梁偉平:那我們再握手一次,期待再次合作。