離別一周年,緬懷黃蜀芹導演

任仲倫 李亦中

編者按:

4月21日,是著名導演黃蜀芹逝世一周年紀念日。

黃蜀芹導演1939年9月出生于上海,1964年從北京電影學院導演系畢業后,進入上海電影制片廠工作,跟隨謝晉在電影《啊!搖籃》和《天云山傳奇》中擔任副導演。1981年開始獨立拍片,先后執導電影《當代人》《青春萬歲》《童年的朋友》《超國界行動》《人·鬼·情》《畫魂》《我也有爸爸》《嗨,弗蘭克》等,執導電視劇《圍城》《孽債》《承諾》《上海滄桑》《啼笑因緣》等,執導電視電影《丈夫》和《紅粉》,執導昆劇《琵琶行》和話劇《金鎖記》。作為中國第四代成就卓著的導演,她的作品多次榮獲中國電影“金雞獎”等國內外重要藝術獎項,影響甚廣。其個人也因在電影領域的杰出貢獻而獲得“國家有突出貢獻電影藝術家”“上海文藝家榮譽獎”、第六屆上海文學藝術獎“杰出貢獻獎”、中國電影導演協會“杰出貢獻獎”“中國文聯終身成就電影藝術家”等殊榮。

近日,本刊陸續收到追憶黃蜀芹導演的文章,我們選取其中兩篇與讀者諸君分享。

黃蜀芹:人生意味的敘述

任仲倫

黃蜀芹電影成就于20世紀80年代,延續于1990年代,影響至今且將深遠。那個年代是中國電影最美好的年代,始于解凍,繼而解放,然后繁榮;中國電影人意氣風發,競相探索,然后人杰輩出。黃蜀芹是其中標志性的電影藝術家。她以電影《人·鬼·情》為代表作,成為中國女性電影的重要標桿,成為中國第四代導演的重要人物,成為改革開放時期中國電影的嶄新成就。

那時我在大學教書,在黑板上講授電影,同時兼職《中國電影時報》主持評論版。每天我踩著自行車,白天從玉佛寺附近的家出發,騎到漕河涇畔的上海師大;傍晚從漕河涇騎到坐落于外灘的文匯報社,然后深夜回家……一天四十余公里的騎行,騎了十三個年頭。我整天追逐著中國電影的新浪潮,樂此不疲,心時常被點燃。首次觀摩《人·鬼·情》是在大光明影院,散場后,著名評論家梅朵要我陪他走走。我知道他的習慣,只要看了好電影,他總要走走。他是被熱情灼燒著的評論大家。走到江寧路寓所樓下他說:“這是銀幕上沒有出現過的影片!……你好好寫篇文章吧。”為好作品說話,這是梅朵的信仰。我心領神會。

中國電影曾經沒有性別意識。強烈的政治和社會意識,是中國男性導演和女性導演共同的創作標志。即使在20世紀80年代,中國女性導演成群結隊出現,其創作主流依然是社會生活變革,依然是社會理想形象。社會意識壓倒女性意識。《人·鬼·情》的出現,意味著中國銀幕出現了新的創作流脈:表現女性主體價值和蘇醒的女性意識。其時有張暖忻的《青春祭》,史蜀君的《失蹤的女中學生》,陸小雅的《紅衣少女》等等。就藝術成就而言,《人·鬼·情》是最高的。

黃蜀芹塑造女主角秋蕓是聚焦她作為女性表演者的生存情境。影片“核心唱段”是秋蕓與鐘馗的那段夜話,這是秋蕓的靈魂對話,猶如弗洛伊德說的“本我”與“超我”的對話。鐘馗問道:“你勞累了吧?”秋蕓答:“不!不勞累!我是心甘情愿嫁給舞臺的。”有人認為這意味著秋蕓獻身藝術的境界。其實這恰恰點化了她的人生孤獨。從某種意義上,秋蕓嫁給舞臺是“逼嫁”。作為健康的女性,秋蕓渴望藝術,也渴望情愛,但她被生活的磨難銷蝕得殘缺不全。她以女性身心扮演男性鐘馗,在男性角色中掩蔽女性意識。影片中出現“鐘馗嫁妹”的情景,演“嫁妹”而自己“不嫁”,渲染了扮演者秋蕓的內心無奈。影片深刻體驗到:女性作為“第二性”的事實,不僅是男性文化壓抑的結果,也是女性對于“女性角色”默認的結果。有理論家在評述英國女作家弗·伍爾夫小說《自己的房間》時提出:女性藝術家要觀察自己生活,必須正視她作為被動者的遭遇,需要放棄公認的因果關系的邏輯。由于父權制傳統經久不衰的影響,它凝固成公認的價值和邏輯,只有突破這一切,女性意識才會融化進女性形象中。《人·鬼·情》深化著這種意識,創作了最有女性意識的銀幕形象。當然女性意識不等于女權主義。后來《畫魂》延續著這種探索。

最早看黃蜀芹的電影是《青春萬歲》。她說把那個年代美好和真摯的東西篩選出來,呈現給當代社會和當代人,留作永恒的紀念。影片盡情渲染一批高中生的青春生活,抒寫他們對未來憧憬,貫穿著“青春的金線”和“幸福的纓絡”。她不僅抒寫人物的青春,也在追懷自己的青春。“抖落歲月的塵沙,以純銀一樣的聲音,和你的夢對話”,舒婷的詩句可以描述這代導演的集體心緒。他們屬于在共和國成長的一代,擁有熾熱的社會理想,即使經過歷史磨難,“紅領巾情結”終究沒有泯滅。我曾經把這種美學特征概括為“藍色基調”,借用英語中BLUE的基本含義:“藍色”和“憂郁”。他們的影片正是純凈蔚藍與淡淡憂郁的融合。他們用純凈的善和美來觀照甚至凈化人生,洋溢著蔚藍色調。他們有憂郁,它是對善與美構筑的和諧秩序破碎的眷戀。憂郁是淡淡的,不是憤世嫉俗,更不是撕破人生的叛逆。《城南舊事》《我們的田野》《鄉音》等大抵這樣。《青春萬歲》更加純凈,甚至純粹。

從《青春萬歲》到《人·鬼·情》,黃蜀芹的創作進入自覺和自由的境界。她寧靜創作,喜歡凝視自己內心,由里到外創造形象。《人·鬼·情》是典型。她最初想拍攝“女性奮斗者”,等她凝視秋蕓內心,就開始凝視自己內心,在彼此對話中,不由自主進入女性深層而獨特的狀態。人生意義深化為人生意味。她回避創作喧囂,甚至厭煩那種蠱惑人心的喧囂,意識化的或者商業化的。我曾經讀到這樣的講述:在完成最后一部影片《嗨,弗蘭克》后,黃蜀芹感嘆:“我覺得自己不靈光了。”有人認為,商業電影大潮洶涌導致這部影片的落寞。我震動與沉思,并為她慶幸。黃蜀芹電影成就于那個思想解放的年代,她熱愛那個年代,那個年代熱愛甚至溺愛她。思想解放,解放了她的藝術才情;創作自由,讓她自由探索人性表達。這是一種如魚得水的自由,她那份純粹的藝術意識和天性得以尊重,你可以相信她的內心是喜悅的,直到電視劇《圍城》《孽債》等出現,這是極為幸運的。創作者自有創作者的苦楚,但只要是藝術范疇內的,理解或誤解,藝術家甘愿去承受。只有那種思想之花不愿凋謝于世俗,又不得不屈服于商業的焦慮;那種藝術之樹渴望自然伸展,又不得不接受非藝術意志的隨意修剪,這對藝術家是嚴酷的。我們致敬黃蜀芹和她的優秀作品,也致敬成就黃蜀芹電影的創作年代。《詩經·小雅》有詩說:“高山仰止,景行行止”。

學習蜀芹大姐“冷幽默”

李亦中

佐臨伯伯和我父親桑弧的友誼長達數十年,我們兩家成為世交。蜀芹大姐寫過一篇《桑弧導演引領我進攝影棚》,回憶1947年她第一次上銀幕演《不了情》的趣聞。我童年時期,父親常帶我去佐臨伯伯家做客,印象最深的是每次在他家的花園草叢里捉蚱蜢玩兒。不過,我一次都沒見到蜀芹大姐,她長我十來歲,應該是到北京上大學了。這里有一個故事,黃蜀芹高中畢業后,為了報考正在建造中的北京電影學院,足足等了兩個年頭,一直等到學院落成,如愿以償考入導演系。這兩年她沒有虛度光陰,主動到市郊嘉定馬陸插隊務農,增加自己的社會歷練。由此可見,蜀芹大姐的成才之路與眾不同,甚至具有戲劇性。

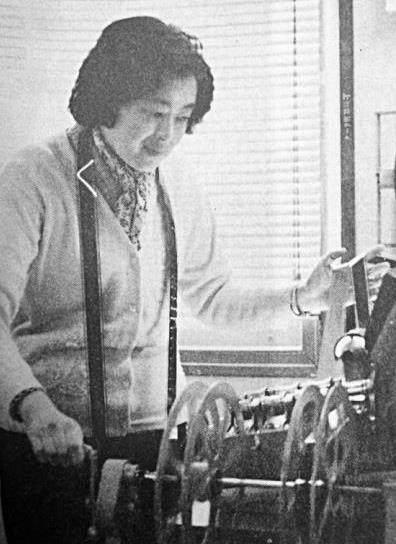

身為中國第四代電影導演的一員,黃蜀芹直到1981年才有機會執導處女作。此時她已屆不惑之年,長期以來被壓抑的創作激情終于噴發了,決心把損失的時間奪回來。此后二十年間,蜀芹大姐總共執導15部影片和電視劇,她的那股子精氣神有幾張工作照為證,那是拍攝《圍城》期間,她腿部骨折,硬是坐輪椅、拄雙拐臨場指揮攝制組。蜀芹大姐曾仿照希區柯克的創意,也布置過用膠片拷貝盒堆成一人高的場景,地面上鋪滿電影海報和劇照。在我看來,她“著作等身”背后所付出的努力和艱辛,可以說比希區柯克更多。希區柯克年逾八旬,他一生的創作分布較為均勻;而黃蜀芹這代導演大器晚成,厚積薄發,明顯呈現“兩頭松,中間緊”的創作軌跡,可謂“蠟燭兩頭點”。

我回想起蜀芹大姐說過一句非常睿智、非常懇切、非常警醒的話——“時刻準備著!”中國電影一路走來,發展道路是曲折的,“17年”期間電影曾四起四落,有過歷史經驗和教訓。“天時地利人和”的時間窗口往往很短暫,你能夠抓住這種機會,你想拍的片子就能立項,就能開機,就能過審。有作為的編導決不守株待兔,也不埋怨客觀環境等等,自己的內心必須有堅守,并且“時刻準備著”,要跨前一步甚至跨前幾步,只有這樣,方能把握稍縱即逝的歷史機遇。從蜀芹大姐拍成的幾部力作來看,無不驗證了這個信條。

我父親長期在上影廠藝委會工作,討論劇本,審看樣片,在第一時間迎接每部新作品孕育和誕生。父親稱贊蜀芹大姐有才華、有靈氣,尤其對《人·鬼·情》高度評價。我也欣賞這部影片,累計看過三遍,結合蜀芹大姐自己寫的“導演評注本”(這是導演案頭工作一種創新),可以看出她踐行佐臨先生所倡導的“寫意與寫實相結合”的東方戲劇觀,將電影藝術“假定性特質”運用到極致,銀幕上打通了“秋蕓的世界”和“鐘馗的世界”,鏡頭游走于戲班后臺與側幕,也就是現實生活和舞臺演出的交叉地帶。全片影像表意虛實相間,“間離效果”渾然天成,讓觀眾獲得極大的審美滿足。

蜀芹大姐寫過一篇《我的爸爸黃佐臨》,深情回憶生活里的父親,文中提到:“爸爸一向說話不多,卻常常一語驚人。”我認為,蜀芹大姐也是這樣。記得三十多年前,上影電影資料館在冬天舉辦“中外電影觀摩研討會”,我有幸作為高校電影專業教師參與。那天在開幕式上,蜀芹大姐代表上影創作人員講話。她用平靜的語速講述著,不經意間忽然說出四個字——“冬令進補”,以此形容電影人辛勞一年,利用年底短暫的歇工期,集中觀摩中外優秀影片,開闊自己的藝術視野。她話音剛落,全場發出一陣會心的笑聲和掌聲。從此“冬令進補”這句妙語,年復一年地流傳至今。

如果初次接觸黃蜀芹,或許會覺得她有點“高冷”,不茍言笑。實際上她外冷內熱,思維敏捷,不說一句客套話。在黃蜀芹紀念座談會現場看到蜀芹大姐微笑的照片,她親切的面容使我聯想到一種意象,正好作為結束語,那就是——“俏也不爭春,只把春來報。待到山花爛漫時,她在叢中笑”。