簡析新中國成立初期的齊白石花鳥畫創(chuàng)作

文_胡漫染

成都畫院特聘畫家,二級美術(shù)師

內(nèi)容提要:新中國成立后,中國畫創(chuàng)作進入一個新的時代。在新的文藝觀指導(dǎo)下,花鳥畫在題材內(nèi)容、筆墨形式上都有了新的發(fā)展。齊白石在這一時期的花鳥畫題材多樣,繪畫語言絢麗爛漫,渾然天成,呈現(xiàn)出人畫俱老的圓融境界。他的創(chuàng)作修正和豐富了傳統(tǒng)花鳥畫的語言圖式,推動了中國繪畫傳統(tǒng)的現(xiàn)代化發(fā)展。

引言

新中國成立后,中國畫創(chuàng)作開始走向了全新的道路。在“思想改造”的前提下,傳統(tǒng)畫家面臨著新的轉(zhuǎn)折,一個新的時代到來了。在社會主義現(xiàn)實主義文藝觀的指導(dǎo)下,花鳥畫家積極改造自己的舊思想,希望以此來適應(yīng)社會和文化語境的轉(zhuǎn)變。

這種思想的轉(zhuǎn)變首先體現(xiàn)為題材的轉(zhuǎn)變和擴大,“在目前花鳥畫的創(chuàng)作中,可以有兩種不同方法,一種是老老實實按照自己所見到的加以描繪,表現(xiàn)了自己對生活中的現(xiàn)實事物的真誠的喜悅,一種是臨摹舊稿,或利用舊稿做各種拼湊,借以表現(xiàn)一點也不新鮮的舊情調(diào),兩者之間就有根本上的差別。前者是把生活當作藝術(shù)的源泉,而后者是沿著從畫中變出畫來的固定軌道進行的。所以前者高于后者。我們可以看出,花鳥也要寫生”[1]。創(chuàng)作題材與過去不同,創(chuàng)作目的也不同了,花鳥畫家潘天壽認為:“倘仍以舊時代之思想意識,從事創(chuàng)作,一味清高風雅,風花雪月,富貴利達,美人芳草,但求個人情趣之暢快一時,不但背時,實違反人類創(chuàng)造藝術(shù)之本旨。”[2]而郭味蕖則指出:“舊的時代已經(jīng)過去了,像石濤所吟詠的‘山隈風冷天難問,橋外寒波鳥一翔’的那種索漠蒼涼的筆墨情懷,那個抑郁悲憤的時代,已成為歷史的陳跡。”[3]在新的社會要求下,花鳥畫不再只是一個毫無階級性的畫種。它和其他門類一樣,“再不能是超社會、超人生的自我陶醉,它要發(fā)揮著教育人民的力量”,它應(yīng)該是“表現(xiàn)‘人’的集體生活及其思想感情”,它要符合現(xiàn)實主義原則,因為“表現(xiàn)現(xiàn)實的真實性、思想性、教育性才是繪畫最高的境界”[4]。

在這樣的背景下,很多傳統(tǒng)的中國畫家改弦更張,走上了國畫改造的道路,而在傳統(tǒng)領(lǐng)域堅守的畫家也在原有路徑上力圖尋求新的拓展,其中最具代表性、藝術(shù)成就最高的當數(shù)齊白石。

一、齊白石1949年后的藝術(shù)歷程

在20世紀上半葉就蜚聲海內(nèi)外的齊白石在1949年時已年近90歲。作為一位影響巨大的傳統(tǒng)型國畫家,齊白石并沒有故步自封。實際上,他在“衰年變法”之后,一直勇于探索,力求創(chuàng)新,從而獲得新的發(fā)展。在20世紀50年代,齊白石的繪畫更加絢麗爛漫,渾然天成,呈現(xiàn)出人畫俱老的自在圓融境界。

齊白石的作品根源于傳統(tǒng)筆墨,他的作品從形式到題材,都是借鑒歷代中國繪畫經(jīng)典的構(gòu)圖、筆法、墨法、空間和精神內(nèi)涵,文人畫的完美程式法則集中體現(xiàn)在他的創(chuàng)作中。其最重要的貢獻是把自己的氣質(zhì)個性發(fā)揮到了極致,創(chuàng)立自身獨特的風格語言,并修正和豐富了傳統(tǒng)圖式,推動了中國繪畫傳統(tǒng)的現(xiàn)代化。1953年后,齊白石先后擔任中國美術(shù)家協(xié)會主席、北京中國畫院名譽院長、全國人大代表等職務(wù),無論在生活上、經(jīng)濟上,還是在榮譽方面,都得到了黨和政府的關(guān)懷和照顧。1953年,文化部授予他“人民藝術(shù)家”稱號。1956年,中國人民保衛(wèi)世界和平委員會、中國人民對外文化協(xié)會、中國美術(shù)家協(xié)會聯(lián)合為他舉行 1955年度國際和平獎金授獎儀式。[5]安穩(wěn)的生活、崇高的榮譽以及新中國精神氣象的巨變,使齊白石心情輕松愉悅。他一方面創(chuàng)作了一系列祝頌祖國、表達和平美好愿望的花鳥畫;一方面在“衰年變法”的基礎(chǔ)上,進一步將繪畫技藝提升至爐火純青之境。此外,他拓寬了傳統(tǒng)花鳥畫的題材,使得他的花鳥畫更富生活氣息,更具時代感。

二、齊白石晚年的花鳥畫創(chuàng)作

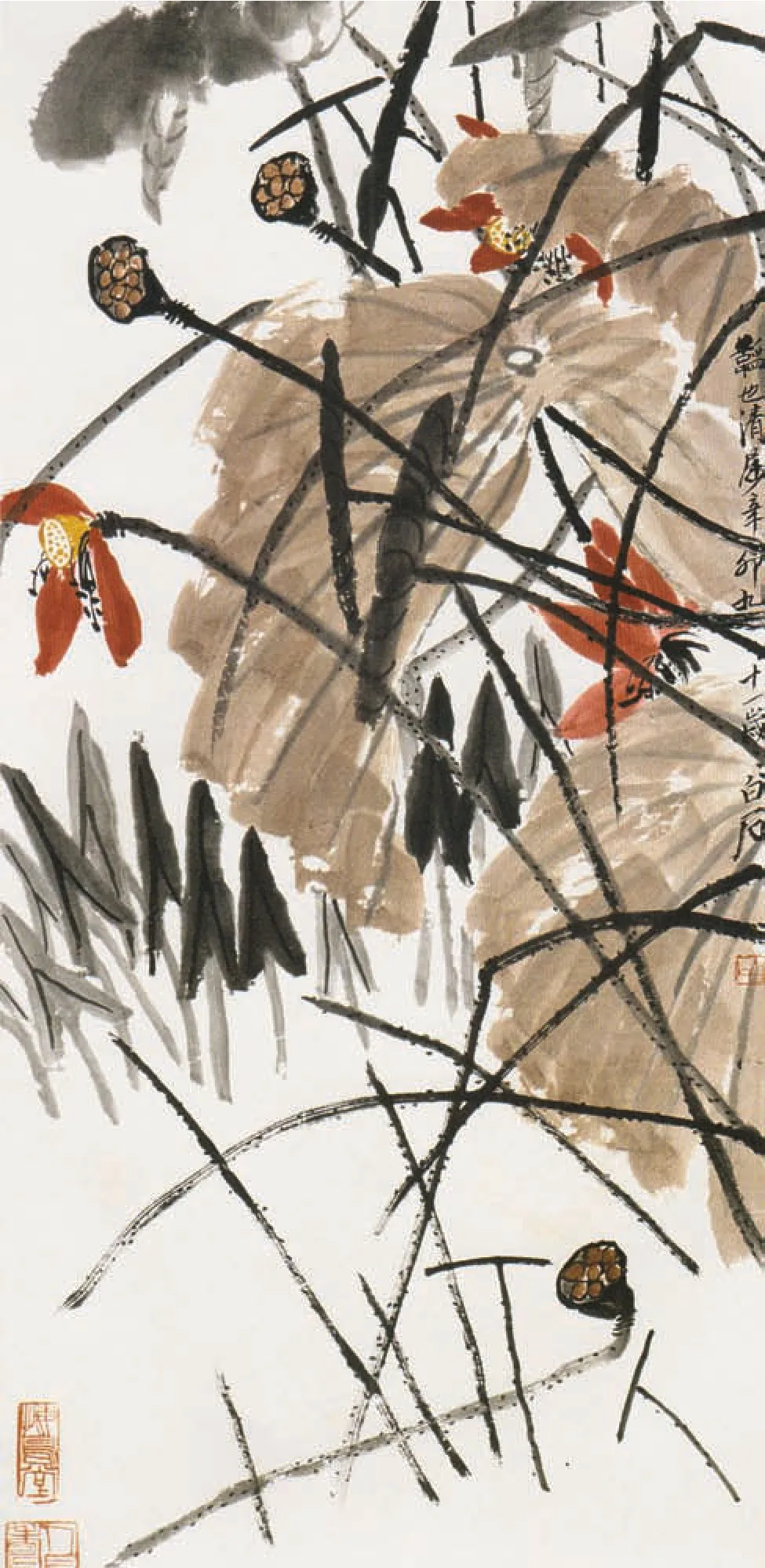

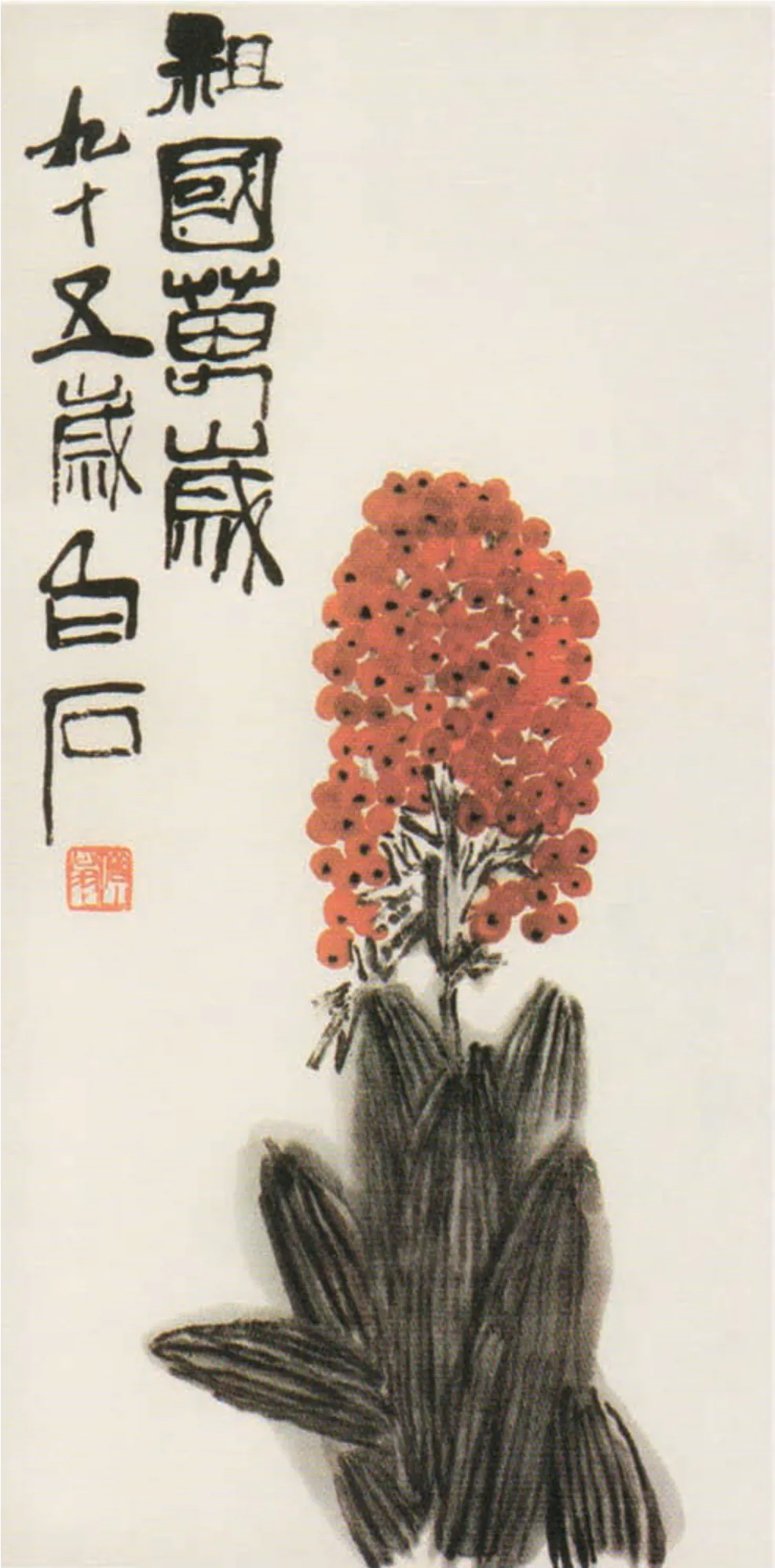

在齊白石繪畫的題材中,花鳥畫的比重最大,藝術(shù)特征最明顯,尤其是晚年形成了相對穩(wěn)定的風格。有評論將齊白石的花鳥畫劃入?yún)遣T風格范疇,因為在其重拙樸茂的總體風格基調(diào)上,齊源于吳。梅、桃、荷、牡丹、杏、菊、枇杷等植物的畫法中的金石味尤其接近。這種接近,主要源自齊、吳二人在金石書法功底的某種親緣性。但其中的差別也是顯而易見的:吳氏渾樸,筆法內(nèi)斂;齊氏雄健,筆法挺直外顯。此外,齊白石早年豐富的鄉(xiāng)野經(jīng)歷使其在繪畫題材的廣泛性上遠超吳昌碩。而且他擅長的禽鳥、家畜、昆蟲、莊稼、水族等,都是吳昌碩未曾畫過的。由這些畫題所表現(xiàn)的畫法與風格,來源于齊白石的獨特的生活經(jīng)驗和感受,并借助對形象的藝術(shù)化錘煉,在畫面經(jīng)營和造型上進一步趨向簡潔,點線面的形式語言對比強烈卻又和諧統(tǒng)一,平中見奇,色彩更加單純沉穩(wěn),筆墨也益顯老辣蒼勁。如91歲時創(chuàng)作的《荷塘秋色》(圖1)以線條的縱橫、濃淡、粗細、干濕變化表現(xiàn)物象,筆雖簡卻意無窮,妙趣橫生;93歲時創(chuàng)作的《水草螃蟹圖》,螃蟹造型各異,用筆簡明概括,墨色層次豐富多變;《雛雞棕樹圖》分別以蒼澀線條與沒骨闊筆畫棕樹葉和樹干,雛雞以淡墨大筆點厾,造型簡練稚拙,栩栩如生;《墨荷青蛙圖》所畫荷葉、青蛙雖逸筆草草,但結(jié)構(gòu)嚴謹準確,筆簡意周,神完氣足;95歲時創(chuàng)作的《祖國萬歲》(圖2),以紅花墨葉的技法描繪了一株盛開的花果,生機勃勃,寄寓畫家欣逢盛世、祝福祖國的美好祝愿。

圖1 齊白石 荷塘秋色

圖2 齊白石 祖國萬歲

在晚年的創(chuàng)作中,齊白石一方面順應(yīng)了自清代“揚州畫派”到山陰“三任”、吳昌碩等海派畫家以來的文人畫由藝術(shù)世俗化的轉(zhuǎn)向,另一方面又在融會徐渭的豪縱、八大山人的冷逸、吳昌碩的厚重、惲南田的蘊藉等各種風格趣味的基礎(chǔ)上,直抒胸臆,表現(xiàn)自己熟悉與喜愛的田園生活題材,創(chuàng)作出質(zhì)樸自然、剛健清新、天真爛漫的獨特藝術(shù)風格。

結(jié)語

在新中國初期的創(chuàng)作中,齊白石筆下的形象充滿了濃郁的田園鄉(xiāng)土氣息與生活情趣。他熱愛新社會,熱愛新的生活。他努力表現(xiàn)人與自然的生命活力,表達對這種活力的情感態(tài)度,是根植于對生命本體的自我觀照和肯定,是民族文化的歷史和心理結(jié)構(gòu)的互動產(chǎn)物,時代與地域文化的共振結(jié)果。齊白石有高度的文化修養(yǎng),卻不是顧影自憐、敏感而脆弱的舊式文人;他沒有因深刻的人生思考而沉浸于悲劇情懷。實際、樸素、樂觀、執(zhí)著,對家鄉(xiāng)和故土一往情深,這是中國新時代藝術(shù)家對世界的態(tài)度,也是他在20世紀中國畫壇中最大的時代意義和價值所在。