“流浪”氣球的昔與今

涂原森 趙藝博 王鵬舉

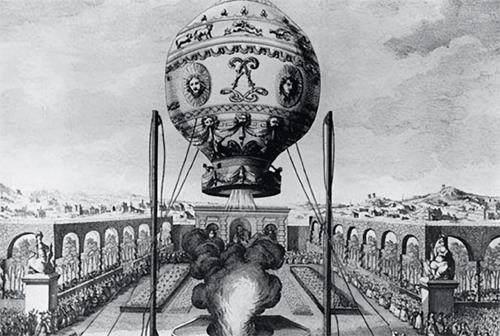

法國造紙商孟戈菲兄弟制造的氣球

史海鉤沉

氣球的出現可謂歷史悠久,我國有關熱氣球相關原理的記載最早可追溯到漢武帝時期,淮南王劉安編撰的《淮南萬畢術》記載:“艾火令雞子飛”,其意是將燃燒的艾火放進雞蛋殼里,艾燃燒產生的熱氣可以讓雞蛋殼飛起來。三國時期,諸葛亮用孔明燈成功脫困。五代十國時期,莘七娘用“松脂燈”傳遞軍事聯絡信號。唐宋時期,孔明燈在軍事中的應用已經相對成熟。明朝時期,抗倭名將戚繼光在抗倭戰斗中也廣泛使用孔明燈指揮作戰。幾百年來,各國對氣球系列技術平臺的研發應用從未停止。

首戰運用,嶄露頭角

完全意義上的熱氣球產生于18世紀,法國造紙商孟戈菲兄弟受到碎紙屑在火爐中升起這一現象的啟發,用亞麻布和紙制造出一只直徑12m的氣球,總質量225kg,體積800m3,通過稻草和木材加熱,熱氣球升入400m高空,飛行了1.5km。之后,孟戈菲兄弟完成了世界上首次熱氣球載人空中航行。

法國大革命時期,熱氣球被應用于戰場。在弗勒魯斯戰役中,法軍首次使用載人熱氣球追蹤奧地利和荷蘭軍隊。偵察人員坐在軍用氣球“創業號”的吊籃中升入高空,輕松完成空中偵察任務。同時,“創業號”也創造了歷史,成為有史以來第一只參加實戰的氣球。以至于維基百科等相關認證也將其列為此次戰役中法軍兵力的一部分,書中記載“:70000名步兵、12000名騎兵、100門大炮、1只氣球。”

英國的彈幕氣球能夠抵御在5000 英尺(1524m)高度飛行的德國俯沖轟炸機,可以逼迫這些轟炸機飛得更高。照片拍攝于1940 年

集中使用,初顯崢嶸

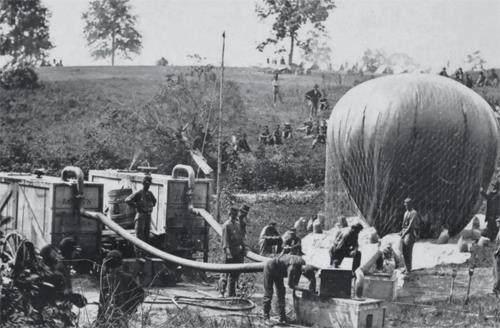

南北戰爭期間,美國科學家和發明家薩迪厄斯·洛維(ThaddeusLowe)制造出一種結構復雜、可用于軍事偵察的氣球。北方聯軍將其部署到距地面1000英尺(304.8m)的高度,讓每只氣球搭載一名士兵,使用雙筒望遠鏡來觀察南方盟軍的信息,或者輔助炮兵完成校射任務。但與地面建立聯系困難,信息傳遞受限,效率較低,戰場作用發揮有限。

廣泛發展,大顯身手

一戰期間,經過不斷改進,氣球由以往靠風力提供動力發展為由發動機提供動力驅動螺旋槳(即飛艇),駕駛員對氣球的控制更加靈活,氣球的體積也更為龐大。隨著制作技術的持續發展,極大拓展了氣球的任務功能,氣球用于偵察監視已經成為普遍現象,英、法、德等國都生產了大量氣球執行軍事偵察、聯絡和運輸任務,甚至攜彈進行轟炸。德國率先將氣球改進為飛艇投入戰場,主要承擔空中轟炸和偵察任務。據統計,一戰期間,德國出動齊柏林(Zeppelin)飛艇208次/艘,對英國實施51次空襲,有效牽制了英國的防空兵力,給英國造成巨大的人員傷亡和財產損失。

南北戰爭期間,美國科學家和發明家薩迪厄斯·洛維制造出一種結構復雜、可用于軍事偵察的軍用氣球

德國齊柏林飛艇

優勢獨特,備受青睞:空中寵兒

學以致用,讓“流浪者”煥發青春氣球事件發酵的同時,給其他國家一些啟發:一是氣球可以作為一種廉價的偵察平臺,二是想將它打下來,由于其飛行高度等原因技術門檻又很高。

受美軍的啟發,俄烏沖突中,俄軍思路大開,利用廉價的氣球進行“隱真示假”。據媒體報道,俄軍利用高空氣球加掛金字塔形狀的反射板,目的是用于干擾烏軍的地面雷達。此種多面立體角反射器,不是為了隱身,而是反其道而行之,目的是最大程度地暴露自己。多角度反射器可以有效反射烏軍的雷達波,眾多加掛反射板的氣球伴隨戰斗機一起行動,嚴重干擾烏軍雷達的探測能力,且一旦烏軍雷達開機,將會被俄軍的反輻射導彈鎖定并摧毀。

超長待機,駐空時間長

飛機在飛行的整個過程都在消耗燃料,即使是小、輕、節省燃料的無人機,滯空時間也受限,其飛行時間通常以小時來計算,而高空氣球除本身消耗燃料少或不消耗外,其滯空時間一般只受氣象條件和設備保障等因素的影響,通常以天甚至月來計算。目前,高空氣球以使用電能為主,而隨著大容量儲電、燃料加壓存儲、新能源等技術的日益成熟,已能確保氣球平臺能夠長時滯空待戰。例如,俄羅斯宣稱,其研制的PA1-720D“佩列斯韋特”(Peresvet)氣球系統采用一些創新設計理念,“久不落地”甚至“永不落地”的目標正由理想變為現實。

包羅萬象,覆蓋范圍廣

如今,低空飛行器及精確打擊武器大量投入實戰,由于地球曲率的影響,陸基雷達探測距離受限,空中預警機和衛星成為主要的監視手段,但難以實現全時段全范圍空中探測,氣球平臺可通過裝載下視雷達或光學傳感器等設備,構成大范圍、廣視角和高分辨率監視平臺,成為廣域覆蓋低空和地面目標的“天眼”。俄羅斯“美洲豹”高空氣球,能在不需任何技術維護的情況下,在空中停留1個月,可晝夜執行偵察和監視任務。在3000~5000m的高度,它能用所搭載的雷達發現方圓300km內的低空飛行目標。美國雷神公司研發的巨型氣球自身質量約16噸,載重量約66噸,能攜帶大型雷達在30km的高空長時間工作,3只巨型氣球可以監控北緯45°以北地區,30只就可監控全球。

俄羅斯“美洲虎”高空氣球

美國雷神公司研發的巨型氣球

美國人伊戈爾·帕斯基爾納克和他的團隊研發出“龍之夢”(DRAGONDREAM)飛艇,這種現代化飛艇可以垂直升降,能夠改變目前航運市場的局面。“很小的時候我就幻想著,天上都是飛艇的樣子。長大后,我意識到飛艇的局限性,以及設計方面的問題。”伊戈爾說:“后來我花費很長時間試圖解決這個問題。”終于有一天半夜,突發奇想的伊戈爾爬起來將解決方案匆匆記錄下來,這最終成為整個團隊將飛艇飛入高空的出發點。

數年后,在加利福尼亞州空曠平原的一座巨大廠房里,有著4個“腳墊”的大家伙——伊戈爾“龍之夢”飛艇誕生了。伊戈爾和他的團隊研發的這種直升飛艇,無需跑道,在任何地面條件下均可起降,承擔貨運任務時,相同距離下所耗燃油只有飛機的1/3。

瞞天過海,生存能力強

高空氣球的工作高度可超過20km,目前的戰斗機對它鞭長莫及,只有防空導彈可以打到,而且其被雷達探測到的信號特征非常小,火控系統鎖定較為困難。目前的高空氣球主要填充氦氣,由于氦氣密度很小,屬于既不自燃也不助燃的惰性氣體,且球身的韌性材料即使被小彈片劃破后也不會輕易撕裂。因此,其遇襲爆炸的概率比燃油設備小很多。另一方面,如今大部分氣球的內部氣室均做了分割化處理。充分保證了即使個別氣室內的氣體泄漏,依然能在一定時段內繼續執行任務。據了解,我國民用氣象氣球橫跨太平洋,“流浪”漂浮20000km之多,最終在其高度降低到18km的高度時,美軍使用目前世界上最先進的戰機發射導彈才將其擊落。

美國人伊戈爾·帕斯基爾納克和他的團隊研發出“龍之夢”飛艇

使用成本低,經濟價值高

同飛機和衛星相比,高空氣球升降不需要專門的機場、跑道和發射場,也不需要昂貴的地面控制、導航裝置和發射運載火箭的各種設備,所需運營保障設施和人員較少,運行維護費用較低。高空氣球不需要攜帶燃料,多使用常規電力,目前,太陽能、溫差、風力、重力等發電形式多樣,可大大節約能源成本。而且其工作環境相對穩定,制作工藝不像飛機和衛星那樣苛刻,制作成本較低。報道稱,一只小型氣球的成本是幾萬美元。

氣球的優勢不只成本低,還包括經濟價值高。據俄羅斯軍事專家推算,像2017年俄國防部定型研制的配有PA1-720D“佩列斯韋特”氣球的空中通信系統,1只氣球平臺帶來的經濟價值甚至相當于幾十個地面通信中繼站。

功能多元,應用廣泛:多域戰場的奇兵

空中預警的“偵察兵”

高空氣球進行偵察的歷史由來已久。冷戰時期,美國曾經針對蘇聯制作出一種直徑近40m的“間諜氣球”,吊籃內配備先進的攝像機和定位系統,能在18km的高空對蘇聯進行拍照偵察。2001年爆發的阿富汗戰爭中,英軍將10m多長的氣球放置在600m多高的空中,下面用鋼鐵纜繩固定。通過纜繩中的信號傳輸線,地面基站可以接收到氣球上安裝的攝像頭和雷達捕捉到的信息,晝夜不停地對敵方進行偵聽。

信息傳輸的“通信站”

俄羅斯PA1-720D“佩列斯韋特”氣球能將質量300kg的通信設備送到3500m的高空,能在幾千米高空傳送大量信息,可用于超遠程無線電通信、超視距無線電定位,能夠將司令部命令迅速下達給部隊。2021年,美軍在“雷云”演習中使用了8套高空氣球系統。這種氣球能飛到數萬米的高空,除進行光電和電子偵察外,其另一個重要作用是作為通信節點,確保信息傳輸通暢,甚至能為遠程精確打擊火力提供瞄準信息。

防空遲滯的“阻絕網”

二戰時期,迫于德國空軍的壓力,英軍借助氣球的拖拽力,在其中間橫連鐵索,鐵索下懸掛鐵絲,組成一道道空中屏障。這種氣球防線,讓德軍飛行員難以達到理想的轟炸高度,有效降低了德軍轟炸效率。莫斯科保衛戰期間,蘇軍曾將防空氣球升至4500m高空并用鋼纜相連,織起一張張“空中鐵網”,有力阻滯了德軍轟炸機的俯沖空襲。科索沃戰爭中,面對以美國為首的北約部隊的狂轟濫炸,南聯盟在用“薩姆”防空導彈和高射炮進行防御的同時,也將氣球這位“老將”請了出來,在重要目標上空組成攔阻網,最終“擋”住了一些巡航導彈。

臨近空間的“發射臺”

隨著對高空氣球控制技術的不斷發展,世界各國都在加大研發力度,在精準控制的基礎上拓展其臨近空間發射平臺功能,以達成運用高空氣球發射衛星而降低航天運輸成本的目的。2019年,美國研發“雷古勒斯”高空氣球,用于高空投放火箭來發射微小衛星,此氣球能夠反復升空飛行100多次,并配備用于保持穩定和指向的多臺推力器,以及供長10m的三級火箭發射用的專利性滑軌系統,能將33kg的有效載荷送入550km的太陽同步軌道,或將57kg的有效載荷送入300km的圓軌道。

俄羅斯研制的PA1-720D“佩列斯韋特”氣球

瞄準未來,融合創新:技術集成的新秀

如今,科技的進步給高空氣球的運用打開了新大門,隨著新材料、新能源、通信、人工智能等相關領域的深度融合與發展,氣球平臺的發展也將呈現新趨勢。

系統化

緊貼作戰需求,最大化拓展氣球的能力。利用信息控制技術組合,形成氣球平臺系統,是未來的發展趨勢。

目前,氣球平臺主要分為超大型和微小型兩類。超大型氣球平臺主要針對國防領域的戰略應用,圍繞高性能、多功能等方面開展技術研究。美國海軍的ZPG-3W型空中預警氣球,體積超過40000m3,堪稱“空中巨怪”。微小型氣球平臺主要針對軍事戰術應用,圍繞小型化、集成化、低成本等方面開展技術研究。美國車載型WASP氣球體積僅為70m3。

以色列Skystar系列系留氣球平臺包括Skystar100、Skystar110、Skystar120、Skystar180、Skystar220、Skystar250、Skystar300、Skystar330等多種款式,其中,Skystar100全系統可打包至一個或兩個背包中,由單兵背負,氣球直徑2.8m,體積約12m3,系統總質量8kg,載荷質量2.5kg,升空高度100m,探測范圍1km,目標辨識范圍500m,可以拍攝高清的圖片和視頻;Skystar120為車載型,可用微小型戰術汽車搭載。Skystar系列系留氣球升空后,地面觀之如同一顆砂礫。

未來,超大型、微小型氣球兩平臺間將通過指揮控制技術手段形成優勢互補,打造新的氣球平臺綜合系統。

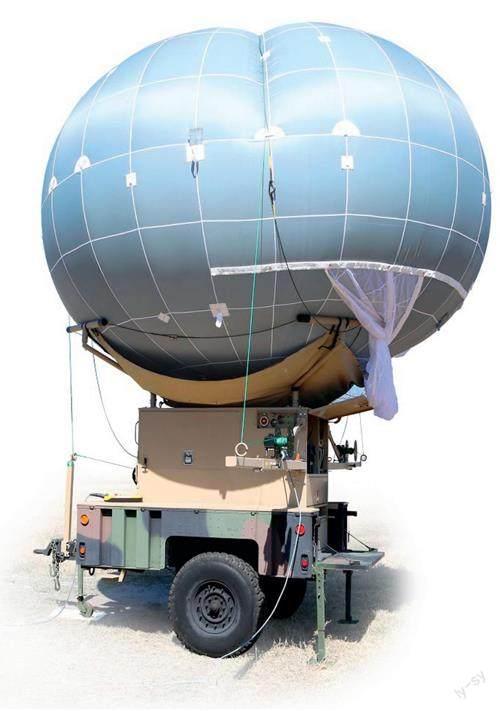

美國車載型WASP 氣球體積僅為70m3

以色列SkyStar-120 氣球可用微小型戰術汽車搭載

隱身化

許多國家和軍隊研究發現,試驗性平流層氣球往往不易被防空系統發現,或常被誤認為是不明飛行物,將其打造為空中武器平臺的潛力巨大。高空氣球的圓潤外形、塑料材質、緩慢移動速度和無輻射等特點,能有效規避雷達的反射波、衛星的探測捕捉。據報道,美軍近年來研發一種可潛伏在敵方縱深的氣球平臺,通過特型設計和噴涂吸波漆料,規避常規雷達反射波和紅外成像偵察,并將這一計劃付諸聯合演習實踐。在未來,氣球平臺或許也能像深海中的潛艇一樣,成為令人膽寒的隱蔽殺手。

多能化

當今,靈敏的紅外、微波、激光等各類遙感平臺,靈活的變速、變向、變高等集成操控設備,加之人工智能技術的有機嵌入,以及多學科耦合仿真、綜合性分析計算、場景化放飛試驗等途徑,為氣球精準執行系列作戰任務提供了重要技術支撐。

同時,著眼未來遂行全域作戰任務,各國軍隊都在大力拓展氣球平臺的更多功能,美陸軍計劃打造無人機蜂群投放新平臺,利用高空氣球在40km高空投放隱身無人機蜂群。美國防部制定了一項技術集成演示計劃,將高空氣球和商業衛星結合在一起,以探測高超聲速武器。