塑料彈殼能讓槍彈“減肥”成功嗎?

宋宏章等

2022年珠海航展上,湖南兵器工業集團展出的一款12.7mm 穿甲燃燒彈,該彈采用高分子材料制作彈殼,僅有彈殼下部采用傳統的涂漆鋼

為什么采用塑料彈殼?答案是“減肥”

為了提高士兵的作戰能力和靈活性,世界各軍事強國不斷探索如何為士兵減負,比如在槍械打造上采用更輕的材料、采用小口徑槍彈,亦或減少單兵武器的數量等等。除此之外,各國也一直在探索減輕槍彈質量的途徑。

槍彈的大部分質量都在彈殼和底火上,而且彈頭質量和裝藥量影響槍械的彈道性能,不能隨意改動,所以只能從彈殼上做文章。以美軍采用的5.56mm SS109 北約步槍彈為例,全彈質量12.4g,其中彈頭質量約4g、發射藥質量約1.7g,“底火+彈殼”質量6.7g,占比超過一半。

彈殼的主要作用,一是承擔容納、連接槍彈各元件的作用,使之成為一個整體,通過底部安裝底火,內裝發射藥,前端收口緊固彈頭實現;二是在發射時貼緊槍械膛壁,使得彈頭在槍管中加速時有一個良好的氣密性。

目前,世界上主流的用于制作彈殼的材料還是黃銅,因為黃銅不僅抗腐蝕性好,利于槍彈儲存,同時還具有良好的延展性,在發射時能夠緊貼槍管彈膛,提供良好的氣密性,進而提升射擊精度、射程。且銅制彈殼在抽殼時較為順暢,對彈膛磨損小,可以說是制作彈殼的絕佳材料。但銅制彈殼的槍彈質量不輕,價格也比較昂貴,對于任何一個軍事大國來說,常以億發為生產制造單位的槍彈,所要使用的黃銅不是個小數目。因此,如果將黃銅換成塑料材質,在減重的同時還能降低槍彈的造價。

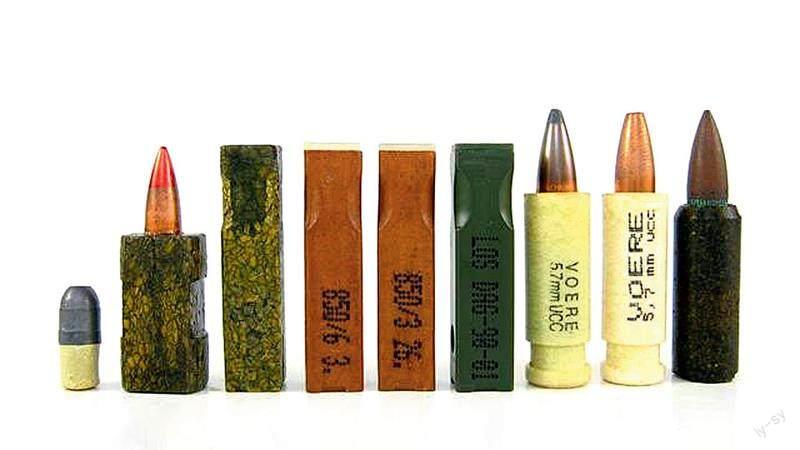

G11 步槍采用的4.7mm 無殼彈(左)和M16 系步槍采用的5.56mm M855 彈(右)對比,前者體積較小

各種型號的無殼彈。其中,左四、左五為德國諾貝爾火炸藥公司推出的DM11 無殼彈

輕量化機槍(LWMG)的后續項目(LSAT)樣槍,該槍發射塑料彈殼埋頭彈(簡稱CT 彈)或模壓無殼彈(簡稱CL 彈)

探索之路,艱難中前進

早在二戰時期,德軍就注意到彈殼這個嚴重拖垮槍彈的東西,不僅沉重還最終拋到戰場上無法回收。因此,德軍開始研發無殼彈,無彈殼最為減重也最省錢,但由于德軍研發的步子跨得太大,二戰期間德軍試圖研制無殼彈的計劃流產。

二戰結束后,西德以及美國都開始進行無殼彈的研制工作,自1970 年開始,德國HK 公司前前后后研制了14 款無殼彈步槍,最終在1986 年定型為G11 步槍。發射無殼彈的G11 步槍相當前衛,也相當燒錢,最終在柏林墻倒塌后不久,為了更好地投入經濟建設,撤銷了望不到頭的G11 項目。

G11 無殼彈早期的原型就是將彈頭下半部分埋入模壓而成的發射藥柱內,藥柱直接固定成型,不再需要彈殼當容器,這樣一來槍彈的質量就降得較小。

按照G11 項目的設想,同等負重的情況下,使用M16 系步槍能攜帶7 個30 發彈匣,共計210 發槍彈, 但使用G11 步槍可以攜帶10個50 發彈匣,共計500 發槍彈,這樣德軍步兵就算射擊精準度再差,高密度、持續不斷的火力也會極大毀傷對方。

但是,取消彈殼的缺點也是致命的。比如藥柱直接暴露在外不利于儲存;發射藥直接接觸槍膛燃燒,容易腐蝕槍膛降低槍管壽命;無彈殼的隔絕,彈膛會迅速升溫。彈膛溫度過高的后果就是連續射擊后,無殼彈的藥柱接觸到高溫彈膛就會發生自燃走火,甚至槍械失控,造成人員自毀。

為解決隔熱和儲存問題,德國諾貝爾火炸藥公司又推出DM11 無殼彈,將彈頭全部埋入發射藥柱之內,而且在藥柱之外增加涂層,這樣不僅能夠隔熱也更利于長期儲存。雖然幾經改進,G11 項目最終依然落馬。

實用之路,上升中螺旋

上方為CT 彈,下方為CL 彈

一箱MK323 Mod0 .50 聚合物彈殼槍彈,攜行起來要輕很多

2003 年,美國三軍輕武器總規劃辦公室提出“輕量化機槍”(Light Weight Machine Gun, 簡稱LWMG)計劃,其要求槍彈減重40% 以上。以目前的技術而言,要實現這一目標唯有無殼彈。但在研制過程中,美軍發現無殼彈技術尚不成熟,于是在LWMG 的后續LSAT(輕量化輕武器技術,Lightweight Small ArmsTechnologies)項目中,改為塑料彈殼埋頭彈(Case Telescoped, 簡稱CT 彈) 和模壓無殼彈(Caseless,簡稱CL 彈)兩種方案并行開展。試驗結果表明,一層塑料殼的CT彈更為靠譜,后來負責LSAT 項目的德事隆公司又將CT 彈應用于步槍,開發出發射6.5mm CT 彈的步槍,并參加美軍“下一代班組武器”(Next Generation Squad Weapons,簡稱NGSW)項目競標。然而,LSAT項目從2004 年一直走到2022 年,美軍雖然一直在探索新的彈殼減重方案,但最終卻選中最為保守的銅鋼混合彈殼。

2020 年, 美國海軍陸戰隊與MAC 公司簽訂一份近1000 萬美元、多達240 萬發(單價約4 美元/ 發)槍彈的合同。該彈命名為MK323Mod0 .50 槍彈,其采用透明聚合物材料作為彈殼且已經在M2 重機槍上進行了多次測試。結果顯示,該彈的性能與同口徑的普通彈基本無異。其塑料彈殼的.50 穿甲燃燒彈能夠減重25%,對于重機槍來說,攜彈量的提升是相當顯著的,而更多的攜彈量也就是更持久的火力。

四大優勢,改進中完善

其一,技術優勢。能夠滿足彈殼耐高溫、耐磨性指標要求:槍械連續發射過程中,彈殼必須有較好的耐磨性并承受高達500℃以上的高溫。普通聚合物具有很好的潤滑性,但其熱度變形比金屬材料大得多。即使耐高溫強度極大的改進型聚苯酯,也超不過400℃。為了確保聚合物彈殼在高溫情況下不變形,工業強國大都運用增強、摻混、改性等方法提高聚合物的熔點,還有一些國家采用以熱塑性聚合物材料取代熱固性聚合物材料,美國聚合物彈殼則通過在塑料中嵌入陶瓷的方法,以解決耐高溫難題。

其二,需求優勢。透過各國對槍彈的探索過程,可以看到現階段國家層面對槍彈改革發展的新追求。以美國新型.50 聚合物彈殼槍彈公開的信息來看,項目由美國國防部辦公室和美國海軍陸戰隊聯合牽頭下達指標。可見,美軍觀點明確、態度堅決,已經從行動上表明軍方對傳統金屬彈殼改良的決心,并向傳統槍彈提出有力挑戰。

美軍采購的透明或半透明聚合物彈殼槍彈,可以直接看到彈殼里面的發射藥

其三,材料優勢。傳統槍彈彈殼材料以鋼、銅為主,造成金屬材料的巨大消耗,尤其是銅質彈殼槍彈,造價更高。相比之下,以聚合物為代表的現代工程塑料材料,雖然在硬度、密度、抗沖擊強度等方面有所欠缺,但在抗腐蝕性、柔韌性等方面具有優勢,尤其是聚合物材料品級多,可以通過材料的改性、增強、發泡以及填充不同材料比例,制備出諸多品級的聚合物。

其四,價格優勢。以鋼、銅、硬鋁合金等金屬制作的彈殼雖然具有硬度大、抗沖擊能力強、密封效果好等優點,但這些優點是以增加材料的質量和造價高昂為代價換取的,況且相比聚合物材料,其制作過程和成型工藝也相對復雜得多。據相關資料介紹,制作一枚.50 口徑彈殼,以黃銅為材料所花費的費用比使用聚合物材料高出30% ~ 50%,而以聚合物材料來制備,取材相當方便,不需要像制備金屬材料那樣進行鍛造、碾壓、淬火等復雜的深加工,僅需要根據配比進行不同材料的填充,并且能夠一次加工成型,制備工藝簡單。

前景如何?無明確結論

塑料彈殼槍彈前景如何?目前,無準確而科學的結論。

究其原因,因為任何一種新型槍彈的出現,本質上取決于技術上是否過硬;能否滿足戰術技術要求,進而達到預期的作戰效果;在設計上是否先進合理,具有實效性;在工業制造過程中,可否提供物美價廉的產品。

其一,槍彈的穩定性有待實戰環境檢驗。彈殼脹殼是最大的問題。槍械在射擊過程中,火藥瞬間燃燒,會產生極大的燃氣壓力,對槍械及槍彈的抗壓能力要求極高。在金屬彈殼加工過程中,解決彈殼抗高壓而不變形方面,各國均采用添加其他物質的方式加以解決。塑料本身抗壓能力極低,更需要通過聚合其他物質提高其硬度、抗沖擊能力。然而,在連續射擊過程中,槍械的溫度急劇升高,聚合物彈殼在高溫火藥燃氣壓力作用下,硬度將大幅下降,帶來的后果是出現脹殼現象。

其二,射擊后的槍膛清理問題有待驗證。在射擊過程中,槍械的高溫會使彈殼硬度下降,耐磨性下降。后果是在高溫作用下,一旦塑料附著在彈膛內壁上或槍管膛線上,傳統的除銅劑和防護油均無法進行清理,將極大影響槍械使用的穩定性。

其三,槍械射擊過程中溫度升高過快有待解決。在射擊過程中,槍械的高溫釋放問題是槍械研發人員無法回避的。期間,大部分熱量伴隨火藥燃氣與彈頭一起噴出槍口,另一部分熱量則通過彈殼帶走,進而降低膛壓和膛溫。金屬彈殼的熱傳導性明顯好于塑料彈殼,其結果就是通過塑料彈殼帶走熱量的能力下降。因此,帶來的后果是槍管溫度快速升高,從而影響射手操作。可見,以聚合物材料制作彈殼的技術,不是哪個國家輕易就能具備的,需要以國家的科技水平、工藝水平、材料加工水平等綜合能力為基礎以及應用上的積淀才能做到。

其四,環境污染不容樂觀。在各種沖突和作戰過程中,大量遺棄彈殼和報廢槍械深埋在土壤之中,金屬類彈殼經過歲月的洗禮,將逐漸分解。而塑料彈殼,特別是復合塑料彈殼基本不會發生分解,隨之而來的將是環境的嚴重污染。這也是美軍在研制新6.8mm 槍彈,暫時放棄塑料彈殼的原因之一。

編輯/ 曾振宇

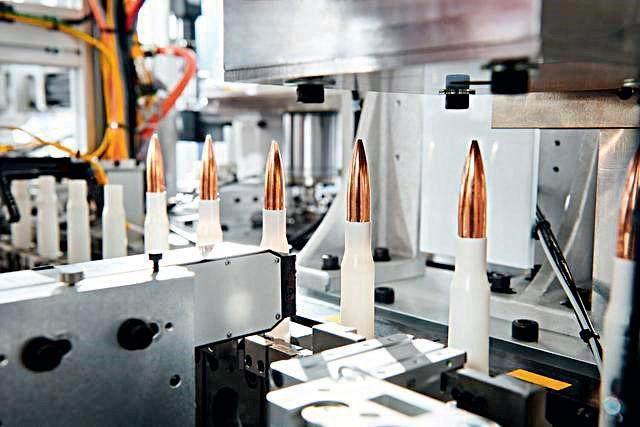

一家美國公司聚合物彈殼槍彈的生產線