劉欣專欄 軍隊的基石

劉欣

舊中國軍隊的士兵軍銜制度(1901 ~ 1949 年)(續)

皇家禁衛軍的士兵軍銜

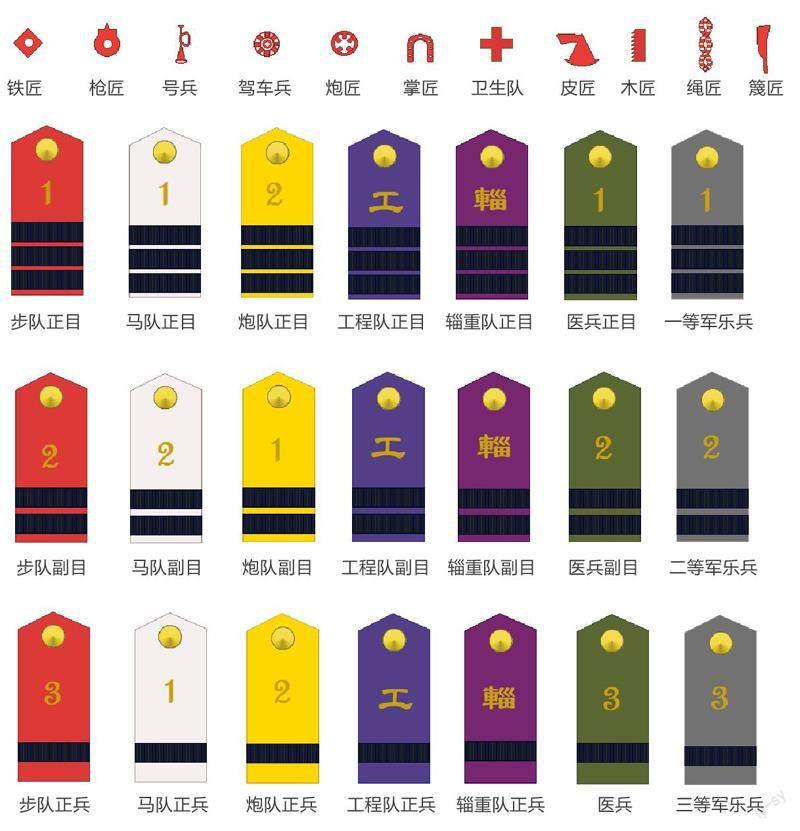

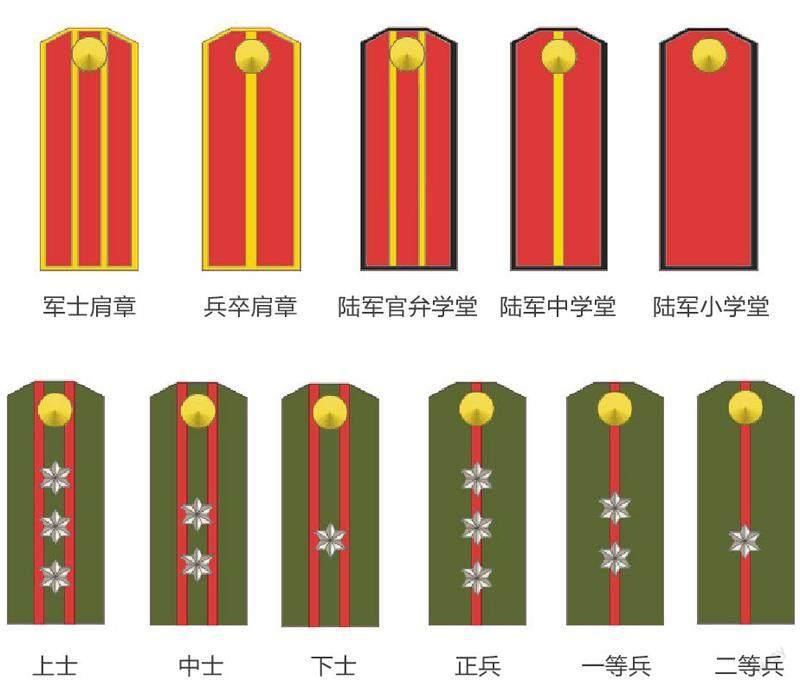

宣統禁衛軍士兵臂章(最上一行)及肩章

1908 年(光緒三十四年)12 月25 日,載灃以監國攝政王名義下諭建立皇家禁衛軍。禁衛軍的編制和營制與陸軍一致,先按陸軍一鎮編練第一、第二兩協,暫不設立鎮統。同時規定使用三等九級軍銜制定禁衛軍軍官品秩,士兵仍以職務區分等級,其設立的等級、稱謂與陸軍相同。

禁衛軍是皇家宮廷衛隊, 因此于1909 年(宣統元年)3 月28 日由訓練禁衛軍大臣載濤在參考外國軍隊服制,又區別于本國陸軍服制,奏訂了禁衛軍服制。其中,士兵只配發常服,佩戴大檐帽,冬常服用瓦灰呢制,夏常服用土黃布制。目兵衣領為本色紅邊。同時,在上衣袖及軍褲兩側釘綴紅色細線。

禁衛軍與陸軍的區別是目兵使用肩章區分軍銜等級,其中各科目兵肩章均用本兵科底色(兵科底色與陸軍一致),肩章上端呈三角形,尾端方形。目兵肩章標識經奏訂最后確定為:正目、一等軍樂兵于肩章下部橫綴黑呢條三道;副目、護目、號目、匠目、二等軍樂兵于肩章下部橫綴黑呢條二道;正兵、護兵、號兵、三等軍樂兵于肩章下部橫綴黑呢條一道;副兵、醫兵、學習軍樂兵肩章下部均不綴黑呢條。并在目兵肩章上刺紫銅色絲線紋數字碼標號或工、輜等營號。

禁衛軍機關及各標、營的兵、匠佩戴臂章,規定:凡號兵、駕車兵、皮匠、槍匠、掌匠、炮匠、木匠、鐵匠、篾匠、繩匠均于左臂佩戴臂章一個,所有臂章均用紅色呢片制成。臂章樣式如下:號兵綴軍號,駕車兵綴車輪,皮匠綴皮刀,槍匠綴準星等。

藝師、藝士、伙夫、駕車兵等不佩戴肩章,藝師用紫銅鑄“師”字帽徽,藝士用紫銅鑄“士”字帽徽,伙夫用紫銅鑄“伙”字帽徽,駕車兵用紫銅鑄“車”字帽徽,并于左臂上佩戴臂章以示識別。

禁衛軍士兵的來源十分嚴格,規定在揀選兵丁時必須嚴格考選,并有一定的標準,其選兵要求是:年齡限17 ~ 25 歲,身高限四尺八寸(1.6m)以上,五官端正,身家清白,身無殘疾及暗疾,無犯罪記錄及不良嗜好。被選的兵丁由該兵所在旗營出具三代清冊并咨送禁衛軍訓練處。第一期編練的士兵主要來源于服役在京旗各營及第一鎮的滿洲在旗士兵。

宣統海軍士兵臂章

1909年10月,禁衛軍在其第二期編練中首次采用征兵制,陸軍未完成的征集工作反而由禁衛軍先行做到了。第二期步隊第四標兵丁由直隸、山東兩省等處挑取,并派員分赴直隸、山東等處挑選農家出身的體檢合格兵丁按時送京。而第四標所需的正目由第四鎮各標內選擇符合標準的正、副目經考核后選任。馬隊第三營兵丁擬定按入伍標準挑選蒙古牧民作為騎兵,盡于年內一律送京。以上兵丁在禁衛軍內服役4 年,服常備軍役后一律遣回原籍。但馬隊由于“蒙旗散處邊寨,遠近不一,馬隊兵丁未如期送京”,結果除陸軍第四標步隊外,其余并未按期完成選兵。

重建海軍以后的海軍士兵軍銜

1909 年( 宣統元年)2 月19日,清政府任命肅親王善耆重新籌辦海軍,鎮國公載澤、陸軍部尚書鐵良和海軍提督薩鎮冰負責襄辦海軍事務,7 月15 日,任命貝勒載洵,提督薩鎮冰為籌辦海軍大臣,開始從國家層面重建和統一南北兩洋海軍。8 月20 日, 籌辦海軍大臣載洵上奏《擬訂海軍人員官階職任》,照陸軍奏定三等九級新官制名目,制定并授予海軍軍官軍銜,自正都統至協軍校等冠以“海軍”字樣。8月24日,籌辦海軍事務處擬定海軍長官旗式及各級軍官章服標志,清政府于1910 年(宣統二年)12月4 日,將籌辦海軍事務處升格為海軍部。還制定頒發海軍官制、海軍部各司職責條例等。

1911年(宣統三年)3 月9 日,海軍部根據《海軍部暫行官制列表》正式授予海軍部、巡洋、長江各艦隊的海軍軍官、軍佐軍銜。在海軍軍官軍銜制擬定后,海軍士兵未見制定軍銜制度,依舊使用士兵職務等級替代銜稱。重建的海軍士兵職務分為弁目(弁目長、正副目)和兵士(水手和練勇)二級,按照職級高低分為弁目級:弁目長、正目、副目 ;兵士級: 一等水手、二等水手、三等水手、一等練勇、二等練勇。

海軍士兵標識采用臂章表示,為藍黑呢制或白色布制長方形臂章,臂章上繡有不同崗位或兵種圖案,弁目長、弁目為金色圖案,正、副目和兵士為紅色圖案。弁目指各艦的炮弁、水手總頭目等,負責船上槍炮、帆纜等的工作。正炮弁、正巡查、水手總頭目均為弁目級;海軍協軍校、海軍額外軍官也有充當炮弁以及水手總頭目職務者,稱為弁目長、弁目,其身著軍官服時也佩戴弁目職務臂章,臂章圖案為金色線繡制并襯有金桂葉裝飾,在其軍銜袖章下綴3 枚海軍袖扣以示區別。

各弁目、弁目長職務一般由三等水手逐級遞升擔任。但兵士出身的人員,只能升至海軍協軍校(弁目長職)為止,除非戰功卓著,才能升調海軍副軍校職,并只能委帶與作戰無關的差船、運船。

新建海軍的士兵以招募為主,其條件為年齡滿16 ~ 18 歲,粗通文字,能自己書寫姓名,有父兄或保人畫押作證,且刑傷罪犯不能應募。招募時由練營學堂督操官或練船的管帶官會同駕駛大副、醫官3人目測選錄。錄取的新兵,先定為三等練勇,在水師練營受基本訓練,期滿升為二等練勇,并派登練船受訓。以后依序遞升,到年限后還要經過考試。過考試后按名次順序派補各艦艇,再后按其資歷成績漸升至各兵種弁目長止,如有特殊功勞亦可升為初等官佐。

練勇分為帆纜、管輪(即輪機)、管旗(即信號)3 科。帆纜練營畢業后任掌舵、帆纜等職,可由三等水手遞升至帆纜弁目長(海軍協軍校)。管輪畢業后任管輪兵,可由三等水手遞升至管輪弁目長。管旗畢業后,任信號及觀察、瞭望事宜,由三等水手遞升至管旗目。槍炮及魚雷科目由帆纜科畢業練勇中挑選,送入槍炮訓練所或魚雷營學習兩年,期滿派補各艦、艇、船為槍炮或魚雷副目。槍炮練營畢業后任槍炮手,可由三等水手遞升至帆纜弁目長。

宣統改制后的陸軍士兵軍銜

1909 年(宣統元年)11 月,軍諮處上奏《陸軍人員補官暫行章程》對陸軍軍銜進行調整,其中,在三等九級軍官軍銜之下,設立軍士銜三級;在軍官和軍士之間設置“額外軍官”銜一級(相當于準尉,后文有專述)。新增加軍士銜稱分別為:上士、中士、下士。

同時還規定軍士銜級比照文官的品秩,進一步確定了新軍軍士也是屬于“末等官員”的地位。其規定為:上士格同訓導,從八品;中士格同縣主簿,正九品;下士格同巡檢,從九品。這個品目對照中的文官職務都是該品秩的代表官職,即為輔佐地方知府的基層官員編制之一。如果按照現在的職銜衡量,上士等同于鄉科級副職,相當于縣教育局副局長;中士等同于股所級正職,相當于縣辦秘書;下士等同于股所級副職,相當于低配的鄉級派出所所長。雖然是軍士級別,不屬于軍官但有官身品秩,屬于國家的經制官。完全脫離了舊式軍隊職級不分的任職習慣,以朝廷批準的正式法規,從國家層面上提高了軍人的地位,頗有全軍干部化的趨勢,也擺脫了八旗、綠營等中古舊式軍隊的“暮氣”。但這種矯枉過正,品秩懸殊的職級也是一種無奈,顯然是對清末社會重文輕武積習的一種過度反應。

1909 年軍銜改制后,馬弁目(更名為衛隊長)重新改為軍官職務,授正軍校至協軍校銜,不再屬于士兵范疇。將弁護職務中的馬弁和護目、護兵,戰兵和醫兵的正、副目,號目和號兵、軍樂兵等職務按照等級歸并,原第二、第三等級歸并為上士、中士銜級,匠目等部分第三等級歸并為下士銜級,但正兵以下的兵卒銜稱等依如前制并無調整。

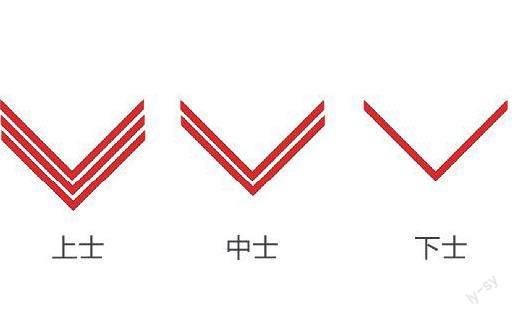

在同年11 月設立授予軍士軍銜的同時,還對軍士的軍銜標志等進行了修改,規定軍士的軍銜標志分為禮服、常服兩類。禮服軍銜標志為袖章,上士為三條紅色杠,中士為兩條紅色杠,下士為一條紅色杠。常服軍銜標志為角線臂章,顏色和條數與禮服袖章的相同。

宣統軍士軍銜符號

1910 年( 宣統二年)12 月,陸軍部奏定《陸軍補官任職考績章程》,其中規定在正參領以下軍官軍銜名稱前冠以“某隊”來區分所屬兵種,在副都統以下的軍佐軍銜前冠以“某科”來區分所屬專業勤務。軍士銜稱也按此規定做調整,按照其所在隊、科劃分所屬的兵種和專業勤務類別,并在軍銜前冠以隊、科名稱。如:警察隊上士、馬隊蹄鐵中士、軍樂下士等,各科軍士銜級具體分類如下:

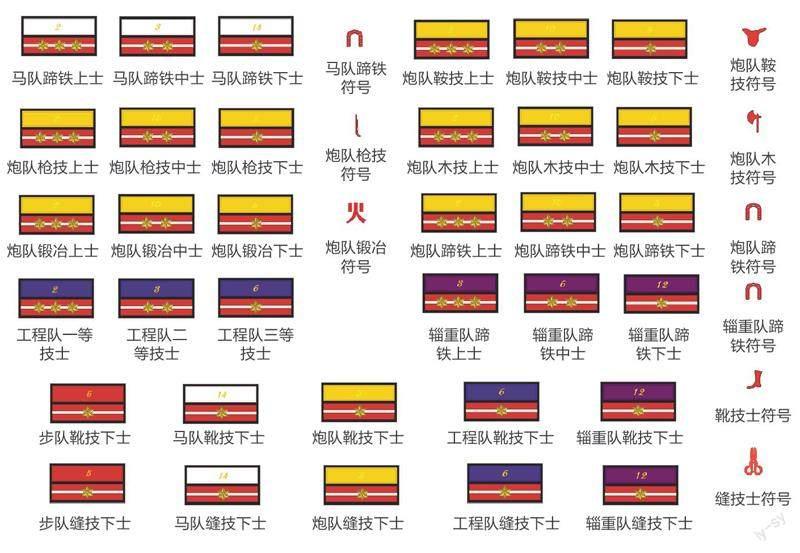

上士、中士的銜級分類包括:警察隊(憲兵)、步隊、馬隊、馬隊蹄鐵、炮隊、炮隊鞍技、炮隊槍技、炮隊木技、炮隊鍛冶、炮隊蹄鐵、工程隊、工程隊技士、輜重隊、輜重隊蹄鐵,以及屬軍需科的會計、蹄技、靴技,屬軍醫科的調護,屬馬醫科的蹄工,屬測繪科的測繪,屬軍樂科的軍樂、司號等22 種兵種及勤務。

下士銜級除包括上士、中士銜級的22 種分類以外,還包括:步隊縫技、步隊靴技、馬隊縫技、馬隊靴技、炮隊縫技、炮隊靴技、工程隊縫技、工程隊靴技、輜重隊縫技、輜重隊靴技等合計31 種兵種及勤務。其中各科的縫技士和靴技士(即下士軍銜)為該專業士兵可晉升的最高軍銜。

1911 年(宣統三年)3 月9 日,陸軍部會同軍諮處頒布《陸軍軍隊學堂服色章記圖說》,對實行了近6年的陸軍軍服和標志服飾進行大規模調整,徹底改變陸軍軍銜標志和服裝樣式。同時正式施行兵軍銜,兵軍銜分為正兵、一等兵、二等兵。

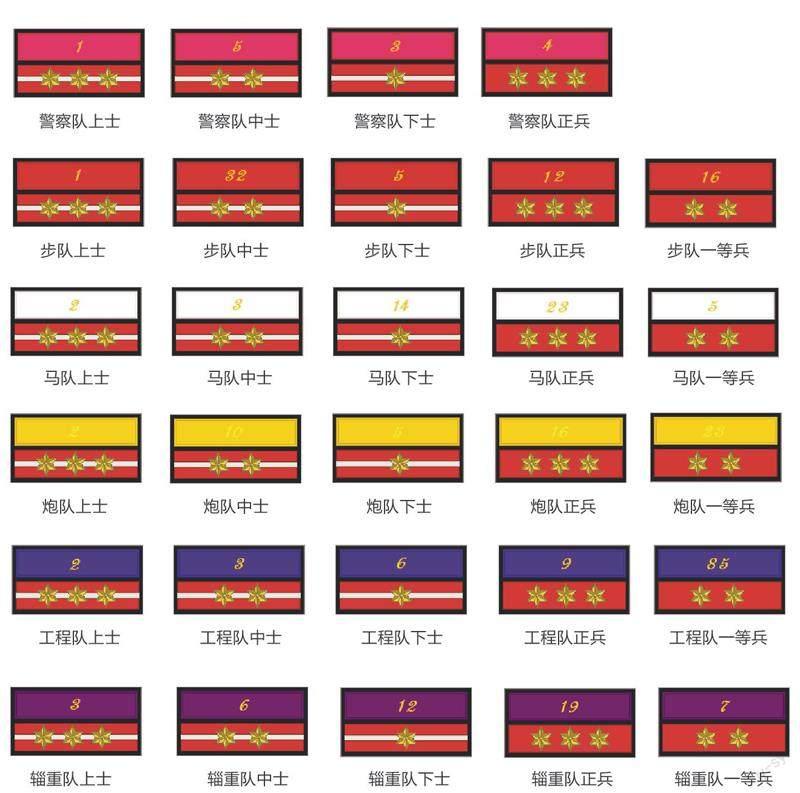

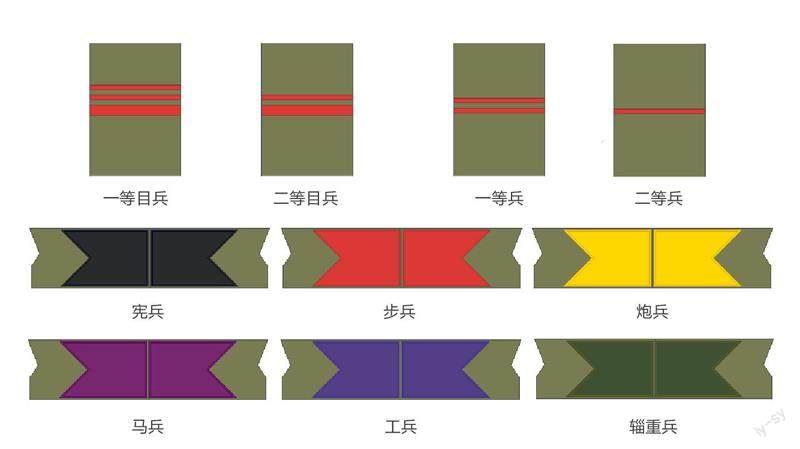

宣統士兵軍銜領章

宣統技術軍士領章及臂章標識

正兵保留原名稱,為兵銜中最高等級,此銜可代理下士職務。副兵改為一等兵或二等兵(考績較差者)軍銜。原備補兵平時隨同操練,行軍時照料帳篷及行李各件,遇有副兵出缺時提補為副兵。軍銜調整后,備補兵改為二等兵。新兵入伍后即為二等兵,經訓練考核合格后可晉升一等兵,然后遞進至正兵,根據士兵所屬兵科資歷漸升至上士。

各隊兵軍銜設置各有不同,其中警察隊只設正兵;步隊、馬隊、炮隊、工程隊、輜重隊設正兵、一等兵、二等兵。軍樂科設軍樂正兵、軍樂一等兵、軍樂二等兵;司號正兵、司號一等兵、司號二等兵。各隊(科)的技術勤務軍士均由普通士兵考核晉升。

根據《陸軍軍隊學堂服色章記圖說》的規定,各級軍官、軍佐、軍士和兵等的服裝和軍銜標志都做了改動,配發了新式制服和軍銜符號。士兵配發常服并配戴大檐帽,士兵大檐帽帽頂、帽墻上下均綴紅辮一道,用黑色漆皮帽袢,帽扣為銅制平面扣,帽徽為黃藍紅三色圓形。常服衣式為立領,直排7 顆金色銅扣,帶兩個上挖袋。

宣統陸軍士兵肩章。上為常服肩章,下為戰服肩章

士兵常服使用領章分級,肩章分等。領章為長方形,分上下兩段,上段底色為隊(兵種)科(勤務)顏色,其中:警察隊(憲兵)桃紅色,步隊紅色,馬隊白色,炮隊黃色,工程隊藍色,輜重隊紫色,軍需黑色,軍醫、馬醫綠色,測繪銀灰色,軍樂茶綠色,領章中間另綴所屬標番號;領章下段紅色底,釘綴軍銜標志;士兵領章四邊及中間綴黑辮,軍士在下段中間綴一道銀辮,兵無銀辮。軍士和兵綴金色六角星以分級,第一級綴3 顆,第二級綴2 顆,第三級綴1 顆。

士兵常服肩章,為上端呈梯形下端為方形的硬肩章,均用紅呢制襯底,周邊綴金辮,中間軍士綴金辮二道,兵綴一道。

各隊科的技士、醫兵和號兵佩戴臂章,均用紅呢制,縫于左臂上端。槍技士用“槍”,鍛冶士用“火”,蹄鐵士用“蹄鐵”,縫技士用“翦”,靴技士用“靴”,調護士及醫兵用“十字”,號兵用“軍號”,木工用“斧”,鞍工用“馬鞍”。

各隊屬匠夫(駕車兵、馬夫、喂養夫、伙夫等)配發常服,樣式與士兵常服相同,冬季用藍灰色棉衣,夏季用土灰色夏布。常服使用黑色扣,大檐帽頂不綴紅辮。佩戴銅制中鏨“陸”字的圓形帽徽。匠夫常服不佩戴肩章,在上衣挖袋間衣扣處刺字作為標識,衣扣上刺字表示其隊屬,衣扣下刺字表示其所屬標(營)及差名、號數等。藍灰色衣用白字,土灰色衣用黑字,與光緒年陸軍匠夫近似。

陸軍官弁學堂(講武堂)學生佩用軍士領章,實習軍官、實習軍佐領章與上士相同,高年級的學生(一年級以上)用中士領章,低年級的學生用下士領章,入伍生領章不綴星。

陸軍中學堂、陸軍小學堂學生用學生標識,為銅制六角星,中鏨“學生”字,軍官學生鍍金字,軍佐學生鍍銀字。官弁學堂(講武堂)學生領章上段,右綴學生標識,左綴標號。陸軍學堂學生常服肩章的樣式、材料與士兵肩章相同,周圍鑲各隊科色窄辮,中間綴金辮,官弁學堂學生綴兩道,陸軍中學堂學生綴一道,陸軍小學堂學生不綴。

1911 年(宣統三年)秋季,北洋六鎮官兵還配發了戰服(即野戰服),首次裝備給參加永平秋操的官兵。戰服全套為灰綠色,軍帽為常服大檐帽樣式,佩戴常服帽徽,帽頂綴一道紅辮,不設其他裝飾。軍服衣式與常服相同,紐扣改為黑色,除佩戴野戰肩章外,取消所有裝飾。戰服肩章外形與士兵常服肩章相同,版面為灰綠色,呢制,半軟體,肩章扣為光面銅扣。士兵肩章無邊緣,軍士肩章繡二道紅色縱線,士兵肩章繡一道紅色縱線,綴銀色六角星

自1905 年清政府的練兵處會同兵部開始評定軍銜等級開始,盡管還有許多缺點和不足,用近6 年時間,清政府在其新式陸軍和海軍中完整地將西式軍銜制度實施完畢,但應該認識到晚清的新式軍隊是中國最早的現代化軍隊,也是中國國防初步現代化的重要體現。而一套相對完整的士兵軍銜體系也開始在中國安家并落地生根。

南京臨時政府時期的士兵軍銜

南京臨時政府時期軍士、士兵袖章(上一行)和領章(下二行)

1912年(民國元年)1月1日,中華民國臨時政府在南京成立,隨后組建了陸軍部和海軍部,南京臨時政府總體上繼承了清政府新軍的軍事制度,但對清政府命名的各級軍銜稱號重新予以命名。

南京臨時政府雖不足4 個月便已北遷,但在1912 年1 月間,曾公布過兩次軍銜稱號,而且兩次公布的士兵軍銜各有不同。1 月初制定的《中華民國軍士制服令》規定,士兵等級中軍士分為一等目兵、二等目兵兩級,兵分為一等兵、二等兵兩級。公布不久后,南京臨時政府于1 月底又頒布《陸軍官佐士兵階級表》,軍銜和等級的稱謂做了修訂,其中,軍士區分為三級:上士、中士、下士;士兵區分為三級:上等兵、一等兵、二等兵。

士兵的軍銜標識符號,在月初頒布的《中華民國軍士制服令》中有詳細的規定,而《陸軍官佐士兵階級表》公布后,還未修訂新的標識符號,臨時政府便已北遷。根據《中華民國軍士制服令》中的規定。軍士和兵使用袖章來區分軍銜等級,其中:軍士級的一等目兵袖章綴一寬二窄紅呢線三條,二等目兵袖章綴一寬一窄紅呢線兩條;兵級的一等兵袖章綴二窄條紅呢線,二等兵袖章綴一窄條紅呢線。

其實,南京臨時政府在軍事方面延續和發展了晚清新軍的軍事制度,尤其是軍銜制度,幾近全盤繼承,其區別就是軍銜名稱的改變。

北洋政府時期的陸軍和海軍士兵軍銜制度

1912 年(民國元年)8 月,北洋政府于北京成立以后,8 月19日以大總統令公布經參議院議決通過的《陸軍官佐士兵等級表》,這是北洋政府時期首部關于軍銜制度的法律文件。10 月20 日,又以大總統令公布了《海軍官佐士兵等級表》。北洋政府在這兩個等級表中,將清末制定的陸海軍三等九級等級制,重新以將官、校官、尉官三級來分別命名上等軍官、中等軍官和初等軍官,并設立了新的陸海軍軍佐、準尉官和軍士、士兵的軍銜稱號。需要說明的是,北洋時期士兵并沒有軍銜這個稱謂,當時稱軍銜為等級,如士兵等級即指士兵軍銜。

根據《陸軍官佐士兵等級表》的規定,按照兵種劃分士兵等級,其中兵科按照憲兵、步兵、騎兵、炮兵、工兵、輜重兵等兵種類別劃分,各兵種中的輔助技術勤務兵種如掌工、鞍工、刨工、木工、鍛工、靴工、縫工等分別劃歸于各兵科中,并在軍銜前冠以兵種名稱。陸軍士兵等級分為軍士和兵卒兩級,其中,軍士分為上士、中士、下士三級;兵卒分為上等兵、一等兵、二等兵三級。但是部分兵科軍士和兵卒軍銜的區分也有例外。

陸軍的各兵科軍士和兵卒如其職務分屬于憲兵科者,稱為憲兵軍士、憲兵等,但憲兵兵卒只設“憲兵”一級。屬步兵科者,稱為步兵軍士、步兵等;屬騎兵科者,稱為騎兵軍士、騎兵等,騎兵科軍士中另設騎兵掌工軍士,其分類同騎兵軍士。屬炮兵科者,稱炮兵軍士、炮兵等,炮兵科軍士中另設炮兵鞍工、炮兵刨工、炮兵木工、炮兵鍛工、炮兵掌工等勤務技術軍士,其分類同炮兵軍士。屬工兵科者,稱工兵軍士、工兵等。屬輜重兵科者,稱輜重兵軍士、輜重兵等,輜重兵科中另設輜重兵掌工軍士。各兵科中技術勤務類軍士的稱呼為各兵科+ 專業名稱+ 軍銜銜稱,如騎兵掌工上士、炮兵木工中士等,各級技術勤務軍士均由各科士兵經培訓考核后逐級按序晉升。(待續)

編輯/ 魏開功