湘西地區紅色題材舞蹈作品創作探究

龍妍欣

“‘紅色題材的舞蹈’自中華人民共和國成立以來,像文學、影視、京劇、歌曲和舞蹈等藝術一樣未曾間斷,對于這類反映中國革命歷史的藝術作品更是廣為流傳。”①于平:《從〈人民勝利萬歲〉到中華〈復興之路〉——新中國舞蹈藝術發展60年感思》,《藝術百家》2009年第5期,第1-5頁。我國的紅色題材系列藝術作品,不僅是對中國發展歷程的一種記述,也對人民群眾的思想產生了積極影響。在創作手法、表現形式、整體結構等方面,紅色題材的舞蹈作品與其他題材相比有其自身的獨特性。湘西地區,不僅是革命老區,同時也是少數民族聚集地,因而積淀了豐富的紅色文化資源以及極具特色的人文風情和民族舞蹈資源。例如土家族擺手舞、苗族鼓舞等,這些別具一格的民族文化特色,使得湘西地區紅色題材的舞蹈作品創作具有獨特的藝術價值,為創作湘西地區紅色題材舞蹈作品奠定了良好基礎。

一、湘西地區紅色題材舞蹈概述

明確湘西地區及紅色題材舞蹈的概念與界定,才能明確湘西地區紅色題材舞蹈作品創作所涉及的范圍與構成,這是探究湘西地區紅色題材舞蹈作品的必要條件。

(一)湘西地區的界定

本文中所指的湘西地區,是指任弼時、賀龍等同志在創建湘鄂邊、湘鄂川黔根據地時期曾經戰斗和革命過的地方,主要包括湘西自治州的龍山縣、永順縣、保靖縣等,張家界市的桑植縣、永定區(原大庸縣)、武陵源區等,常德市的石門縣、桃源縣等地區②彭一熳,2015《湘西地區紅色文獻收集與整理研究》,碩士學位論文,吉首大學。。

(二)湘西地區紅色題材的構成

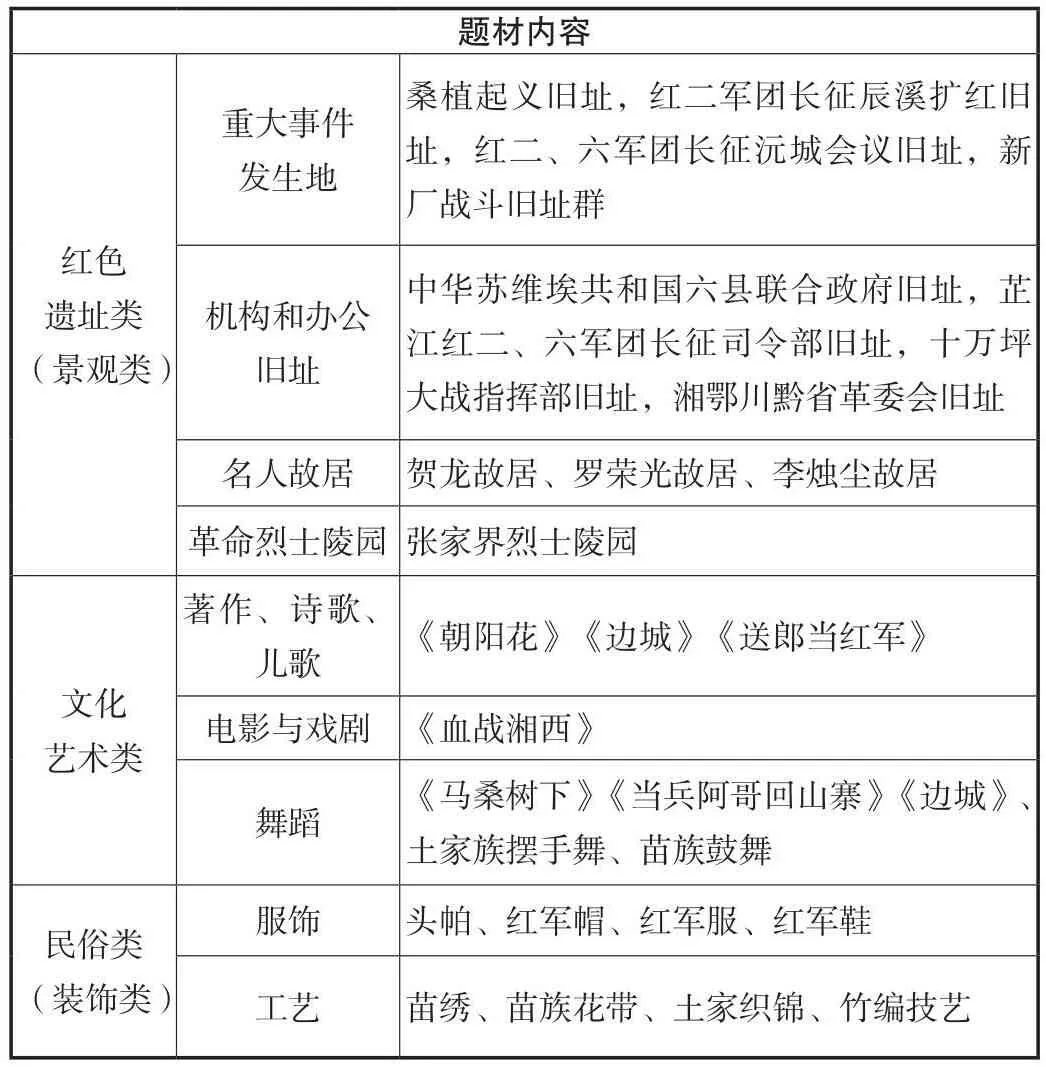

本文中所指的紅色題材舞蹈作品,是以中國共產黨領導的中國革命歷史為題材而創作的舞蹈作品,它們具有革命歷史、地域文化、地域風俗等特色。紅色題材內容廣泛,其中所蘊含的文化與精神內涵在中國舞蹈作品中一直具有獨特的藝術價值。湘西地區紅色文化資源詳見表1,湘西地區紅色題材可以分為三類:(1)紅色遺址類,其中包括紅色旅游景點、紀念館等。(2) 文化藝術類, 包括革命故事、音樂、電影等, 如電影《血戰湘西》、歌謠《送郎當紅軍》等。(3) 民俗類, 包括傳統服飾、地方工藝等。

表1

創作湘西地區紅色題材舞蹈作品,不僅能滿足當今舞蹈藝術發展的需求,還能彌補目前湘西地區紅色題材舞蹈作品創作存在形式單一與內涵缺失等一系列問題的不足。

二、湘西地區紅色題材舞蹈作品創作概覽

自中華人民共和國成立以來,湘西地區眾多專業舞蹈工作者以紅色文化為背景創作了大量的舞臺化作品。如《當兵阿哥回山寨》《解放軍野營到苗寨》,湖南省民族歌舞團胡明珠創作的舞劇《馬桑樹下》,長沙學院創作的《十八洞的新苗歌》,吉首大學音樂舞蹈學院創作的《浴血湘江》《永遠的馬桑樹》等,都是以湘西地區紅色題材為背景創作的較為成功的作品。

(一)湘西地區紅色題材舞蹈作品創作初期

20世紀70年代初,張莉茹創作了《酉水河上女船工》。該作品根據湘西酉水河上一支女子“三八船隊”的先進事跡改編,描述了“三八船隊”的女子們往返于河上運糧拉貨的場面,表現了湘西女子不畏困難、艱苦奮斗的精神。張莉茹還創作了三人舞蹈《為了明天》,描述父親參軍趕赴前線保衛國家,妻子和女兒依依不舍與擔心畫面,生動形象表達了紅軍父親舍小家為大家的精神,完美詮釋了人物的神態、動作以及心理變化。在湘西地區紅色題材舞蹈作品創作初期,這些作品大多來源于真實生活,通過藝術手段提煉反映當時社會環境以及群眾的生活,具有顯著的紅色特征。它們分別從不同角度展現了湘西地區人們不畏艱辛、積極向上的精神。

(二)湘西地區紅色題材舞蹈作品創作中期

21世紀初,余大鳴創作紅色題材舞蹈《當兵阿哥回山寨》,并獲得第五屆中國舞蹈荷花獎民族民間舞大賽銀獎。該作品為男女群舞,講述了苗家阿哥當兵駐守邊疆后又回去建設家鄉,苗家阿妹心里雖鬧慌慌但熱忱支持兵哥哥的故事 。該作品從湘西百姓生活的小事出發,由小漸大,不僅表現了苗家阿妹等待當兵阿哥回家的百姓生活故事,還在作品中表現了苗族人民千百年來所表現的善良、奔放、愛憎分明以及對朋友、客人熱情而大方的品質與境界。張莉茹還創作了以革命戰爭為題材的小舞劇《生命》,同樣也是通過由小漸大的手法來表現紅色題材真正所表達的內涵。

這一時期湘西地區紅色題材的舞蹈作品發生了一些變化,不僅將紅色題材舞蹈作品立足于現實生活,還將湘西地域文化特色等元素融入其中,因此使得紅色革命精神深深扎根于湘西地域文化之中,以表現湘西地域的人文內涵。

(三)湘西地區紅色題材舞蹈作品創作新時期

該時期的作品不僅體現出新時代中國特色社會主義思想,同時建立了文化自信,表現的內容也在不斷擴大。湘西地區乃至全國市面上涌現了眾多新紅色題材舞蹈作品,如吉首大學的《背》《紅色印記》等。

2018年,由劉建、向邦平編劇,胡明珠導演創作了湘西州首部紅色革命題材大型舞劇《馬桑樹下》,該作品根據一段80多年前的真實歷史編創,講述了發生在湖南湘西州龍山縣茨巖塘鎮的感人故事,以一對土家族青年一生無悔的愛情為主線,以土家人前赴后繼的家國情懷為核心,側面展示了老一輩無產階級革命家創建的湘鄂川黔革命根據地波瀾壯闊的歷史,深情歌頌了湘西兒女頑強不屈、百折不撓的民族精神,以此激勵后人不忘初心、砥礪前行,為建設美好幸福家園繼續前進。

三、新時期湘西地區紅色題材舞蹈作品創作思路探析

(一)立足現實生活,豐富審美情感

在藝術作品創作發展中鄭板橋通過對藝術創作的實踐與觀察提出了“眼中之竹、胸中之竹、手中之竹”的畫竹三段說理論。其中第一層含義就是藝術家在藝術創作過程中要注重觀察體驗生活。編導在舞蹈作品創作過程中,遵循藝術創作的規律,必須融入生活,從生活中感知自身的審美情感。有了審美情感之后,編導才能創作出生動的人物形象。例如在創作舞蹈《當兵阿哥回山寨》前,余大鳴就深受湘西地區苗族舞蹈文化的影響,面對苗族青年的愛情故事,余大鳴將心中的感受轉化為創作熱情,從而創作出生動的苗家阿哥阿妹形象,表現了他們的熱情與奔放。因而我們在湘西地區紅色題材舞蹈作品創作過程中,不僅需要傳承和發揚紅色歷史文化,還要大量收集可用的舞蹈素材,才能創作出生動形象的舞蹈作品。

(二)挖掘湘西文化特色,啟發創作思路

在舞蹈發展歷史上,地域文化與舞蹈作品有著密切聯系。從某種意義上來講,舞蹈的迅速發展得益于地域文化的豐富多樣性。不同地區的地域文化有其自身獨特性,在舞蹈作品創作中挖掘不同地域文化特色,有助于體現舞蹈的獨特性。在漫長的歷史長河中,湘西地區作為少數民族聚居地有著豐富多樣的地域文化,這為湘西地區紅色題材舞蹈作品的創作提供了新思路與新路徑。

地域文化元素在舞蹈作品呈現過程中對觀眾的影響可以體現為三個層次,由淺到深分別為藝術體驗、文化內容和精神內涵。如果只是簡單地將湘西地域文化作為舞蹈作品的創作元素或點綴,那么觀眾也只會停留在藝術體驗這個層面。如果進一步發展,將地域文化元素與舞蹈故事情節、結構和內容掛鉤,那么觀眾的體驗就可以到達認知層面。如果還想進一步突破認知層面,就可以從情感層面入手,通過在作品呈現過程中傳達精神內涵來引起觀眾的情感共鳴,從而使觀眾從真正意義上體會作品的精神內涵。因此,編導在創作紅色題材舞蹈作品的過程中,不僅需要從革命故事入手,還需要深入挖掘地域文化元素,突出地域文化精神內涵。將紅色文化精神與地域文化精神二者緊密聯系,由淺至深地向大眾傳遞地域文化的精神內涵。

(三)深入紅色文化知識,提高創新意識

除了立足于現實生活挖掘湘西地域文化以外,深入了解湘西地區紅色文化知識,豐富紅色文化底蘊,在創作紅色題材舞蹈作品的過程中有著不可估量的作用。如今有許多編導在創作紅色題材作品的過程中都存在忽視了解地區紅色文化知識的問題。深入了解地區紅色文化知識,不僅能克服藝術實踐中的盲目性,同時有助于提高舞蹈工作者的文化修養,更能提高紅色題材舞蹈作品創作的質量。

此外,深入了解紅色文化知識,也有助于為舞蹈編導創作提供不同思路與知識內涵。優秀的舞蹈作品往往是內容與形式的雙重成功,不僅要加強對藝術人物形象的塑造,還需要在題材內容選擇上深思熟慮。事實上,在紅色題材舞蹈作品中主要反映的對象就是紅色精神,為了更進一步體現紅色精神,需要對其進行有效的深入挖掘,立足于真實,不憑空捏造,對其選擇的人物、內容要具有歷史參照性,這樣才能創作出真實反映紅色精神內涵的作品。

湘西地區舞蹈作品的創作從20世紀50年代至今,已有70余年,回眸舞蹈作品創作的發展道路,一代代舞蹈編創者們迎難而上、不斷磨煉,鑄就了湘西地區舞蹈發展的每一次輝煌。在湘西地區紅色題材舞蹈創作的過程中一定要堅守好文化自信,把握住地域文化的“根”,鑄造典型人物形象,立足湘西發展的歷史,為弘揚中華民族偉大精神而努力,進而順應時代要求,創作出廣大人民群眾喜聞樂見的舞蹈作品。