在花鳥畫現代形式自覺中深構筆墨意象

尚輝

近期在中國國家畫院舉辦的“郁郁朝花——喬宜男作品展”體現了喬宜男對當代花鳥畫學術命題的認識和探索。

當代花鳥畫創作實際上已走進一個困境,這個困境就是如何適應中國畫的現代性視覺表達問題。中國畫的現代性視覺探索,毫無疑問需要和現代視覺形式完美地結合在一起;但問題的另一面則是,花鳥畫如果完全講求視覺形式,則勢必會遠離花鳥畫的文化語義、文化象征。因為,中國文化語境所逐漸形成的花鳥畫藝術,并不純粹是自然花鳥的描寫,花鳥畫被冠以“中國畫”之名,就一定表達了中國文化的基本精神。這就是花鳥畫是藝術主體對自然世界的某種知遇幸臨的表現,乃至成為藝術主體內心世界的一種精神與情操象征。顯然,當代花鳥畫的探索就處在一個現代性視覺的自覺過程中,尤其是現代性形式的自覺與傳統筆墨、傳統文化寓意所相互交匯這個學術命題上。喬宜男花鳥畫的學術突破,正是在這個交匯點上進行的探索。

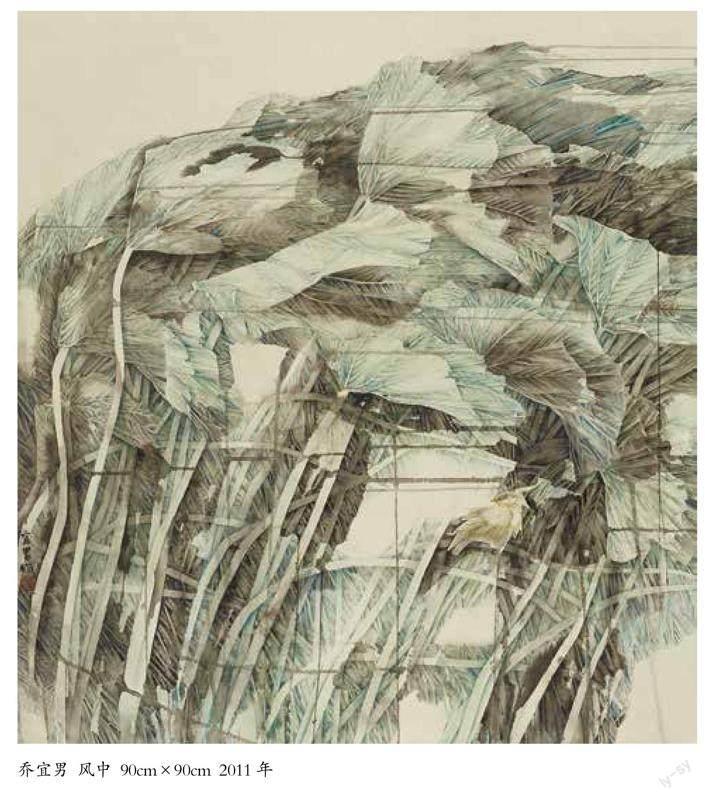

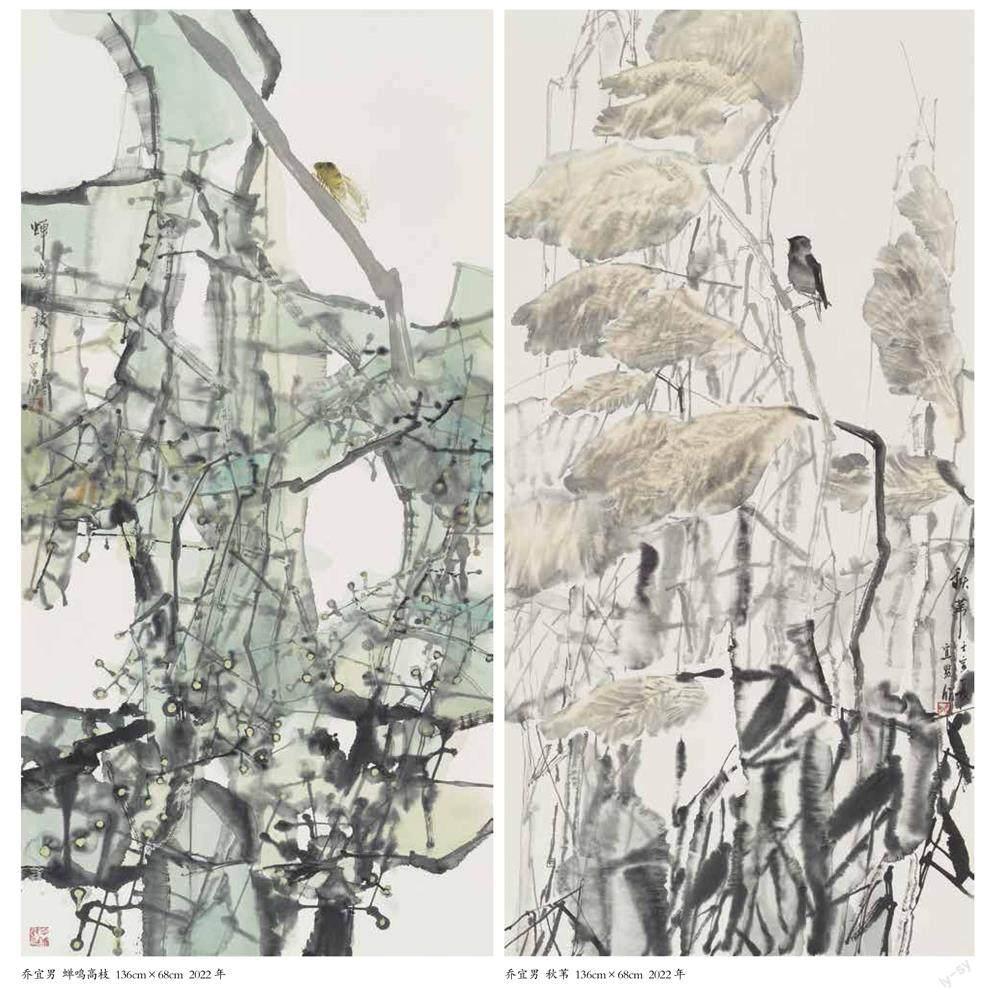

在當代畫壇,喬宜男以其特有的形式美學而吸引人們的關注,這也相對形成了喬宜男自己花鳥畫的語言、圖式和風格。比如,他特別講究塊面關系,通過畫面大的結構,來處理形式構成關系,使畫面具有較強的視覺張力,從而取得了清晰明快的現代性視覺特征。他的題材大多為蘆葦、水塘、荷葉等,但給人的第一印象卻并不局限在對具體的葦草、野雁等這些常見花鳥題材的表現上,更多的是借助于這些傳統花鳥畫題材進行現代性視覺結構的探索。

值得贊賞的是,喬宜男較妥帖地解決了當代花鳥畫現代性視覺建構的困境,這就是如何處理形式語言和筆墨語言的關系問題。如果說喬宜男已形成了自己的筆墨風格,那就是他的筆墨風格總是和整體性的視覺形式結合在一起。比如,他的大面積潑繪,在潑繪痕漬中形成有形式意味的邊界線,這些邊界線可能也形成了畫面之“線”的一種內在的結構。當然,在這樣一種潑墨與留痕之間,它又通過有意味的另一種結構之“線”來調整整個畫面的結構關系。在某種意義上,喬宜男正是在結構和筆墨之間尋找一種平衡。就此而言,他比一般的畫家可能走得更遠一些。

所謂更遠主要指當下太多的畫家只強調了花鳥畫之中的形式結構,出現了用形式分析來替代筆墨表現的現象。在此應當指出的是,傳統花鳥畫家以筆墨表現為主,但這不妨礙他們對章法的探索,只是其章法大多隱藏較深而已。當然,以筆墨表現為主,章法或形式只是輔助,這和現代視覺對形式的自覺是有本質區別的。但問題是,當下花鳥畫家一旦有了這種自覺,卻得魚而忘筌。喬宜男的創作正是處在傳統與現代之間,這使他能夠較好地把握形式構成和筆意墨蘊之間一種緊緊咬合的關系。

如果說這樣一種咬合關系促成了喬宜男自我風格的建立,那么,他不僅善于用筆、善于留住水痕,使之成為其畫面獨特的痕漬之“線”的結構,而且,他還特別善于用水墨、用潑彩的現代水墨語言。這種現代水墨語言,既不是那種已有的特別濃深的墨色,也不是那種特別清淡的水墨,而是用淺、中度的灰墨去建構他畫面的整體性墨色,形成墨色的統一調性。在這種墨色淺調中進行筆韻和物象之間的概括與強化,這就為傳統水墨如何表現對象,并在表現對象的過程中如何體現意境,提供了一條嶄新的探索路徑。所以喬宜男的作品,遠遠地看,特別清新透潤,好像他的畫面洗過一樣,沒有特別濃重的墨色,沒有污濁邋遢的用筆;但偶爾也會在畫面某個出人意料的地方跳出幾筆清新的墨色,從而使畫面形成墨韻的清新層次,特別出彩,也特別抓人眼球。

顯然,他獨特的個性符號是這種誘人的透疊水墨形成的。“透疊”使他的畫面增添了墨彩的豐富性,這是在他形成大面積的線、面結構的同時,增添現代性視覺經驗的獨特創造。他的“透疊”水墨語言的形成,可能采用了某種非常規的媒介劑,這種也許有著某種化工成分的媒介劑使他能夠在較淺的淡墨之中仍能分離出較多的層階,并以透明的疊層反復出現,從而為其畫面的線、面結構帶來更多可品味的細節。人們之所以喜愛并認定這種“透疊”語言是現代性視覺特征,一個重要原因,就是后現代城市建筑基本是由鋼和玻璃筑造的。這種透明或半透明建筑,輕盈而聳立,進入內部空間則更顯開闊而敞亮。現代都市塑造了我們的視覺文化,人們便把“透疊”作為現代性視覺的一種鮮明標志。而喬宜男花鳥畫之所以具有很強的現代性視覺特征,無疑便是和他所創造的這種透疊性的水墨運用密切相關。當然,透疊性的水墨語言并非人人都能掌握,它需要對墨色層次具有很好的辨別力與掌控力。其難點并不僅僅在于墨色層次的相互疊加,更重要的是它要能夠體現“墨韻”,墨的“透疊”要始終保持“清新”和“爽快”,而非“濁墨”“渾墨”。在“透疊”之中,生成筆墨“意蘊”才是關鍵。實際上,墨的“清氣”和“意蘊”始終是喬宜男花鳥畫能夠在現代性視覺形式中體現傳統筆墨的過人之處。在筆者看來,如果現代水墨失卻了“清氣”和“意蘊”,那么這種現代性視覺的水墨就失去了中國畫最重要的審美品質,這是許多現代水墨作品沒有注意的學術問題。

在喬宜男花鳥畫作品里還有一個重要特征,就是傳統意境和現代消費性視覺的統一。如果說形式構成是現代性視覺經驗,它講究的是視覺的消費性,是目光一瞥就能抓人眼球的視覺沖擊力,那么,意境則是更加傳統的中國花鳥畫審美命題。意境,是需要營造才能獲得的某種審美感受,是從視覺經驗轉化為心理經驗才能深切體味的審美品質。它強調的是植物與禽鳥構成的自然環境,并從中提升為一種詩意的恬淡的境界,它以描寫田園心境為主導,追求自然之景所呈現的幽遠、朦朧和靜謐。喬宜男的作品不僅探索筆墨的形式結構,而且力求將視覺形式的即興審美和傳統意境的耐讀品質融為一體。他的畫面固然有著很強的視覺中心、很明快的視覺消費性,但在梅林、夏枝的花木勾染上,仍然體現出他對花鳥自然生態的表現,并通過這種自然生態傳遞心理場域的營建,詩意美學仍然是他花鳥畫的主宰。他并不是單純地畫無人的自然之林、自然之花,而是通過禽鳥來傳遞人對自然的感應,從而將自然、文化與審美結合在一體。如果說自然生態是后現代人類文明提出的概念,那么當人類文明聚集于城市時,人與自然的關系也發生了根本性的扭轉。其實,喬宜男讓人們看到的花鳥畫早已不是前工業時代的傳統花鳥畫,他畫面的現代性視覺經驗、視覺消費已暗示了都市文明時代對自然觀照的課題,而意境營造于此顯現的則是人類遠離自然生態而反向形成的對自然回歸的夢想。

最重要的是如何審視喬宜男對整個中國花鳥畫的繼承與發展。“郁郁朝花——喬宜男作品展”讓人們看到了喬宜男早在大學本科和研究生階段的工筆繪畫作品,它們畫于上世紀90年代,體現了工筆畫在經歷五六十年代描繪新現實之后向宋畫回歸的藝術風潮。中國古代繪畫史既是一個不斷接近現實的歷史,也是一個不斷復古的歷史。一次次復古運動讓中國繪畫不斷回到歷史、回到傳統進行反芻,古樸、古意都是中國畫學體現中國文化深厚性的獨特審美品質與審美理想。回歸宋畫傳統,追求格物致知、精妙入微,也給予宜男深厚的文化藝術滋養。他的工筆畫其實也畫出了自己的個性,不僅畫得細致入微,而且從那時始,他就對“有意味的形式”進入工筆花鳥畫進行現代語言探索。這揭示了喬宜男的畫學路徑,既有對傳統工筆畫的研習,也有對現代水墨花鳥畫的探索,甚至他的花鳥畫既能體味到陳淳用筆的快意、灑脫,也可體現八大山人那種與世無爭的孤寂、孤傲的境界。這些方面都可以看到喬宜男較為深厚的畫學淵源與畫學功底。

“郁郁朝花——喬宜男作品展”對喬宜男個人藝術創作是一次回顧,對美術界則多有啟示:中國畫的現代性視覺探索,不能僅停留在視覺形式分析層面,這是西方現代主義已經走過的路,中國畫的現代性視覺探索不是復制現代主義的現代性視覺,而是更有力地將此和中國藝術傳統構成一種深層聯系。只有在現代性視覺形式中灌注中國文化的審美意蘊、將假定性的筆墨與觀看性的形式結構水乳交融地結合在一起,中國畫的現代性精神才能完整而飽滿地凸顯出來。喬宜男的藝術成就與個性風貌就在于在這兩者之間建立的連接及突破。

(中國美術家協會美術理論委員會主任、中國畫學會常務理事)