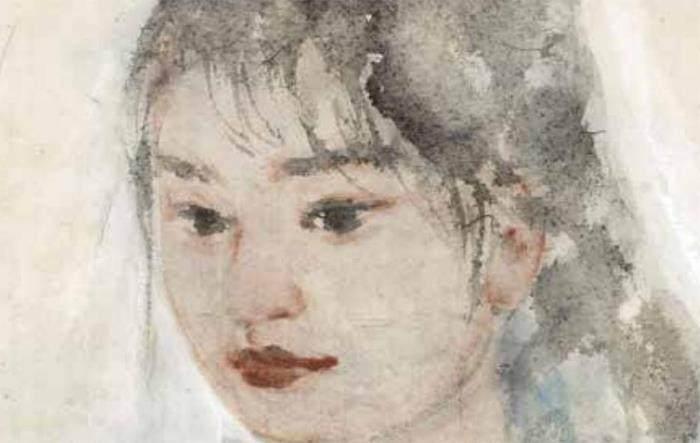

水墨肖像寫生

潘汶訊

作畫主要由兩部分構成,一是觀察與體會,怎么看、如何觀察。眼睛不光是視覺的體驗,更深一層是“心眼”,來把握你看到的是作畫中重要的部分。有趣的藝術來自于藝術家有趣的靈魂,在其敏感的體會下觀察表現,從而得出對象。二是得益于其藝術創作技術,這些技術是依托于對所使用的媒材充分的理解與得心應手的表達方式。比如說,當你有了觀察和預期的創作規劃,那么如何來完善、實現,并且能蘊含個人的技法風格,是需要漫長的守候與單純的執著。當你的手將筆落下去,是否“對”、是否是好的狀態,這是基于我們不斷訓練與熏陶下的審美能力。

究竟是什么樣的方式,讓藝術在這些看似普通的自然中,畫出新的意境與表達呢?這里的“新”或許應該說是屬于你的表達,如果這樣的表達既能不同于以往簡單地繼承傳統,找到自己理解世界的方式,又能喚起眾人的普遍共情,那真是太棒的感覺。

在這里,用一幅最樸素的寫生來講一講,我是如何畫自然中的對象的。

第一步:看

在寫生繪畫的過程中,前期認真地觀察、坦然真誠地體會對象,是至關重要的。一旦落筆去畫,當然會結合自己的筆墨經驗,有意識地去概括。根據自己的審美意識,有選擇、有組織地梳理出有趣、有意義的形狀。但是,在寫生的過程中,從心里深處去“看”對象,要主觀處理筆墨對應寫生對象的感覺和它們生發的節奏感。如何感受到對象的內在生長結構、如何與合適自己的筆墨相結合。

上寫生課時我發現有些同學拿起筆就開始畫。我建議他們在畫之前全面地、仔細地看對象,這其實也是打腹稿的過程,對象有沒有特別讓你感覺有趣的地方,在瑣碎的自然中隱含著哪些形式感。如同我們進行創作甄選素材的時候,為什么選擇用這個作為模特,那一定是有某些特殊的感受。畫筆下是傳遞心中意念,模特坐在你的面前,他與你之間,不只有那數米的距離間隔,先仔細地看模特,怎么樣的質感輪廓形狀,能體現氣質的別致細節處理,對于對象有所感才能在藝術上表現出來。

第二步:起稿

我習慣用柳炭條粗略地起一個底稿,主要處理最基本的動態、人物特征、畫面構圖。用簡練的線條,松松地勾勒簡潔概括的形狀,定稿差不多后再拿軟紙輕輕地擦一遍,只留下一些淡淡痕跡,這樣可以留給筆墨更多的發揮余地。有的時候這一步可以簡略成在心里起一個稿子,主要是規劃好大致的形狀與構成關系,也可以用手指在宣紙上粗略地勾勒大致的輪廓,做到心里有數。

第三步:正稿落墨

將這份淡淡的底稿壓在正稿下面。正稿我常用云龍宣,它是半生熟質地,并有較明顯的草莖等夾雜其中。這樣在我落墨的時候其實不太看得清楚底稿,只能看到一個隱隱約約的影子,這正是我想要的。

畫的時候既沒有因為過于清晰的輪廓稿而限制我的筆墨順勢生發,同時模糊的底稿已經有了最初的經營位置,可以讓我比較放松于形體或構圖,將注意力全部集中于構建筆墨關系。在這種相對比較自由的狀態下畫出來的墨稿,常常和起初炭筆的底稿并不完全一致,有些形更加自然地順著筆勢生發,尤其在大尺寸的作品中,有了炭筆的底稿也較好地保證了造型的準確。通常我更喜歡后期筆墨滋生出來的形,既有理性的歸納,又有隨機的松弛。更重要的是,筆墨布局的營造在這個步驟上有它自身的抽象獨立性特質,比如幾組大的墨塊、長線、點、淡墨,它們之間的不僅僅是為了寫生對象,更多地由畫家自己的意念擺布。這樣出來的畫面不僅是一個對象的描繪,更多地還是畫家自己的情緒映射。

中國傳統的墨具有極強的表現力,它是由點燃松木或桐油而出的煙灰加膠及冰片、香料等合成。隨著碾出細細的墨顆粒,這些極其細小的顆粒是新鮮活潑的,與毛筆的水分結合,在毛筆的毫穎中水分有千變萬化的活力。這里需要提醒,用墨時要保持水分與墨,不要來回攪動太多,保持毛筆中筆尖到筆肚的墨自然過渡,保持墨顆粒的鮮活性,它不像油畫或水粉材料那樣去調和顏色。

在我的寫生中,主要依據對象所畫部位的生長特點進行用筆用墨。也正是理解媒介材料的特性,眼睛一般采用“點”的方法,用中鋒點按下去,心里想著對象的眼神,以中鋒為支點,手腕進行輕微的轉動,墨的微粒也有了不同的疊擠、厚度,好像眼珠子是一個立體的、帶有厚度體感的眼睛,這與用鉛筆或炭筆勾勒形狀或明暗處理的眼睛畫法不同。嘴唇、鼻子、耳朵、面部的輪廓線等則用較淡的墨色線粗略地勾勒,要注意的是,勾勒時不要一味依照底稿描摹,更要體會落筆時的筆勢,勾勒時的前后呼應、左右迂回。有時候和底稿的形不能完全一致,但往往是筆墨下的形態更生動。頭發、衣褶等的處理,盡可能地找到大墨塊的構成,用長線,既要有對象的特點又要有線條墨塊的有趣特質。如何在這里找到有趣的形狀,利用這些點、線、面豐富畫面,是需要畫家慢慢琢磨細細觀察的。

第四步:逐漸深入畫面

接下來,用墨繼續勾勒一些細節,結合筆墨的關系,對眼皮伸展的關系、衣褶形式進行一些調整,在造型表現上要更加精準,要將筆墨關系表現得更豐富。待墨色干時,先用淡墨在肌膚上渲染一層底色,順帶按身體的結構鋪上一些淡墨,仿佛有一個淡淡的身體藏在衣服下面,同時衣褶的關系也會顯得更加整體。

根據事先對畫面設色調性的設想,在頭部用土紅色(礦物色土紅基本是類似粉末狀的顏色,用明膠制作好,做大面積染時,一般用較多清水覆蓋其上,略晃動,會飛出顆粒及其細小透明清淡的土紅色)輕輕罩染一層。這種顏色既有透明感又比較扎實,且不會太有火氣。

這時候,用土紅色對五官進行進一步的深入描繪,在眼皮、眼角、眉毛、鼻孔、嘴角、唇線、耳朵、下顎等等這些地方用色線勾勒的手法略帶皴染,注意要保持線性,臉色以平罩為主。

衣服用花青加一點點淡墨,在需要的部位錯開墨色用大筆頭上色,做好設色的基礎。用花青和淡墨,在結構處做一些大筆的點厾,既不是平罩,也不是高低分染,主要是為之后的石色做上色基礎,讓畫面有更豐富的調性。

如上反復幾次,為了讓畫面有更渾然一體的感覺,我通常喜歡做一個色底,采用銀黃(一種礦石顆粒,類似于云母巖石質感,膠調制好,使用時也用清水覆其上),然后再選用合適的石色,此時上色不要過滿、過濃,我一般用自己調制的礦物顏色,質地穩重而透明。我將設色如同用墨,注重它們自身與水分一起的變化,顏色的邊界處理要結合對象結構,有些地方虛染出去,有的地方保留厚實明確的邊界,利用這些隨機變化結合寫生對象,必然與偶得在畫面中相互作用、相得益彰。

深入設色時,要注意模特的內在身體的形狀,畫衣服褶皺時要注意不要完全按著墨的勾勒,要從另一個“空”的結構去補充畫面,這樣衣服的結構就會獲得比較豐富飽滿又比較靈動的效果。

在這張作品中,我選用了三青,因為有之前花青的基底,石色就不會顯得“浮”“火”。要時刻控制顏色與墨色和花青底色的調性關系,傳統礦物顏色豐富的調性質感不靠調和顏色,而是靠與水分的變化以及多次的疊加獲得,對于筆下的瞬息變化要始終保持敏銳的感覺,這也是控制畫面的重要基礎。

第五步:完成后上膠礬水

畫完后,再上一遍膠礬水,手作的顏色膠較輕,畫完后需要再上一遍膠礬水進行固定。

(作者系中國美術學院中國畫與書法藝術學院教授、碩士生導師)