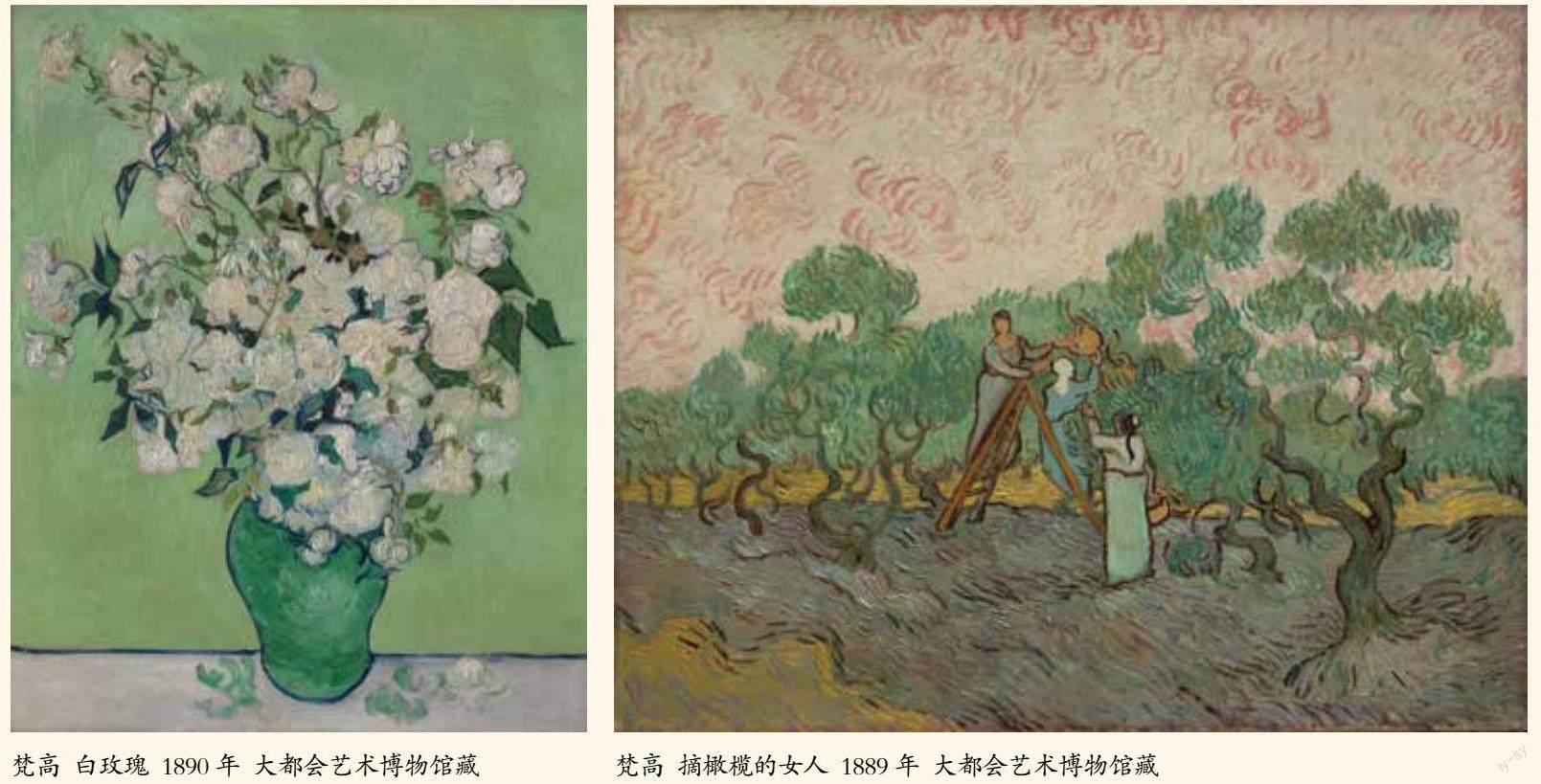

藝術狂人?解讀梵高的想象標簽

陳久雙

【編者按】梵高可謂在中國知名度最高的西方藝術家之一。早在20世紀初,梵高作品就已經為中國人所知,在之后的百余年間,中國人不斷發現梵高、詮釋梵高,甚至復制梵高。梵高的形象最初是如何被中國知識分子接受、想象和改造,逐步發展到今天大家熟知的“藝術狂人”形象,是一個有趣的話題。也許我們對梵高的愛有多深,誤解就有多深。2023年3月30日是梵高誕辰170周年,讓我們一起回顧梵高在中國的傳播與研究歷程,重新尋找一個更為真實的梵高。——策劃:賀瑋

作為世界上最受歡迎的藝術家之一,梵高也可能是最容易被誤解的人。在20世紀20年代,當梵高與一群名為“后期印象派”的藝術流派進入中國人的視野時,便與“狂畫家”的標簽結下了不解之緣。最初的引介文章將他標識為“瘋癲的藝術家”“藝術狂徒”“狂畫家”以及“狂人”等。

在那個幾乎沒有機會看到原作,畫冊稀缺且印刷質量粗糙的年代,梵高進入中國人的視域離不開魯迅、胡愈之、俞寄凡、呂澂、劉海粟、汪亞塵、豐子愷等人的積極引介。但是有關梵高的出版興趣隨著抗日戰爭的開始逐漸消減殆盡。直至20世紀70年代末到80年代,中國的梵高文學出版又開始復蘇。一些歌頌梵高的詩歌、散文和藝術評論不斷涌現。海子在1984年寫出了《阿爾的太陽——給我的瘦哥哥》之詩,引起了廣泛的關注。在海子的詩中,梵高就是上帝遺落在人間的非凡人。太陽、火焰、血液、燃燒的意象象征了梵高的顛狂和隕落。這是繼詩人馮至于1940年寫的《十四行之十四:畫家梵訶》之后,間隔40多年再次出現的梵高詩歌。此后,詩人駱一禾的《向日葵——紀念梵高》、余光中的《向日葵》、楊煉的《這片埋葬凡·高的天空》等詩歌作品也紛紛歌頌梵高。梵高詩歌在中國的“復興”與80年代歐文·斯通的暢銷書《渴望生活》(1983)、《親愛的提奧》(1983)在中國大陸被翻譯出版有關。

在藝術界,很多學生、藝術家則重新開始學習、研究討論梵高的藝術。作為對當時剛出現的“梵高熱”現象的回應,時任中國美術家協會主席、中央美術學院院長的江豐在《美術研究》上率先發表《印象主義的反對派——高更和梵高的藝術》(1980),批判性地談論了梵高的藝術。隨后,畫家吳冠中也先后在《美術》等雜志上發表了《梵高》(1980)、《身家性命烈火中——讀〈親愛的提奧〉》(1984),藉以表達壓抑多年的梵高之愛。

然而,上世紀80年代初的作者對梵高的認識還是部分延續了20世紀初期的梵高觀。江豐對梵高的批評文章仍然延續了20世紀初報刊雜志上那些流行的用語和字句。吳冠中在文章中則延續了20世紀初的觀點,將梵高描述成飛蛾撲火、夸父逐日的狂者形象,他基本上繼承了劉海粟、豐子愷所塑造那個高傲的梵高形象。

中國“梵高熱”在90年代繼續升溫,然而,對梵高藝術的討論和爭執也開始增多。在1990年,出現了一個80多人參會的“凡·高藝術研討會”,雖然當時并沒有研討文獻留下來,但是作為中國第一個關于梵高的研討會,它意味著批判性解讀梵高藝術的開始。由于意識到梵高形象被過度文學化,例如《月亮與六便士》(1981)、《欲望生活》(1983)等文學翻譯作品在理解梵高藝術方面扮演了過多的角色,一些研究者開始反思梵高藝術形象被夸張和扭曲的現象。例如,林和生的《麥田里的凡·高》、徐志戎的《告訴你一個真實的凡·高》等書籍就是試圖翻轉人們對梵高的刻板印象所做出的努力。

在2000年以后,梵高仍是學術研究和文學寫作的熱點,關于他的文章數不勝數。單單從中國知網上獲取的梵高研究文章就有上千篇。從題目來看,“為畫而狂”“狂野的藝術殉道者”“狂出性情”“生命的狂逸與怒放”“縱逸狂放寫人生”等與“狂”有關的主題研究依舊是梵高在中國學術研究中的重點和學者們的興趣點。“狂者梵高”仍是梵高在現代中國揮之不去的標簽。

值得注意的是,由于網絡媒體的興起,大量繪聲繪色、圖文并茂的短視頻成為大眾獲取有關梵高知識的重要途徑。特別是當知名藝術家和網絡名人對梵高藝術和個人形象進行解讀時,這些信息大大地影響了人們對梵高及其藝術的接受和理解。可以確信,網絡信息的力量不會亞于80年代的梵高文學,也會不亞于20世紀初報紙雜志上的梵高引介。當然,這些擁有巨大點擊量的信息同樣夾雜著偏見和謬誤。例如,畫家陳丹青在談到他喜愛的畫家梵高時,常常突出了梵高的狂人形象。陳丹青在紀錄片《局部》第一季第四期中舉例梵高曾經放出狂話,他說:“梵高早就想象過他會出大名,有一天他在給弟弟的信里面偷偷放過狂話,他說有一天全世界都會學我這個名字的拼(發)音。”陳丹青這種說法很有意思,也符合他認為藝術家必須“狂”的態度。但是,在梵高那個時代,一個畫家是很難想象自己能夠在將來會擁有全球性知名度的。在那個沒有電視、電影、網絡,甚至連收音機都沒有出現的年代,“Van Gogh”這個艱難的荷蘭發音也不容易被準確地傳播到遙遠之地。況且,梵高從未在書信中說過這句狂話。我們若仔細閱讀梵高書信全集會發現:梵高雖瘋,但不狂。實際上,這句經常被引用、作為梵高自我狂妄證據的話語最早出自一個梵高傳記作家,他自由地改寫了20世紀初一篇回憶錄中的句子。

有關梵高的誤解還在繼續,我們當然不能不假思索地予以接受。不然,任何的“尊崇”都是偏見或臆想,是對梵高本人的再次“消費”。造成對狂人梵高形象的崇拜現象,一方面是受流行讀物中有關瘋癲天才藝術家的“神話”敘事的誤導;另一面也與中國文化基因中對“狂畫家”的推崇有關。例如,1929年豐子愷寫出了第一本外國現代藝術家傳記《谷訶生活》(《梵高生活》),書中的梵高形象幾乎就是一個長著外國面孔的中國文人瘋癲畫家的形象。

此外,中國的梵高研究雖然熱門,但是相關研究在學術性方面仍舊不盡人意。雖然很多研究者帶著給出一個“真實的梵高”的美好愿望,但其作品本身也參與了對梵高形象的虛化、神話,甚至扭曲的過程。大部分研究暴露出了對世界性梵高文本的觀察缺乏深度和廣度;梵高研究的學術規范性(例如,在提及梵高書信和作品時所遵循的慣例符號:“C”“CL”“JLB”“F”或“JH”等)欠缺以及對研究方法的不重視;亦很難與國際梵高研究進行有效對話并推進。

我們當然可以說,一切藝術史都是當代史;或說,根本不存在一個準確無誤的梵高。那么,我們是否放棄理解梵高的努力了呢?當我們說“向梵高致敬”時,意味著我們需要對這些加給我們的梵高敘述進行思索和考察,而不是人云亦云,或過于感情用事。當我們欣賞梵高藝術并了解有關他的故事時,我們不是僅僅按照自己喜好塑造、消費梵高,而需要傾聽他到底說了什么,觀看他到底畫了什么。

梵高逝世100周年的時候,《紐約時報》上出現了一則匿名廣告,至今耐人尋味,它是這樣說的:

“文森特·梵高死于100年前的今天。我們要記住他的成就,以及所獲得這些成就的方式: 藝術家們必須以誠實來尋找真理;商人必須記住,藝術的重要性與金錢沒有任何關系;批評家必須認識到他們的責任,努力使得他們判斷準確;欣賞者必須以同樣努力和誠實去經歷、體驗藝術作品,就像創造這些作品的藝術家一樣。”

(作者系藝術家、評論人)