戍邊小戰士史高學書記

吉藝龍

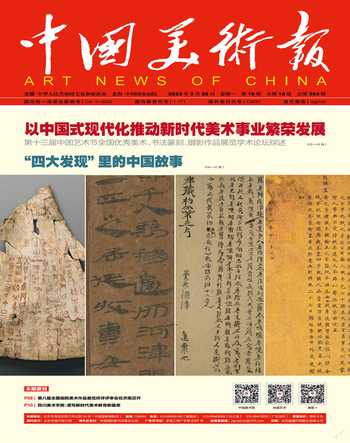

【名詞解釋】居延漢簡是居延地區(今內蒙古額濟納旗和甘肅省金塔縣)漢代烽燧遺址中出土的簡牘,大部分為漢代邊塞屯戍檔案文書,一小部分為書籍、歷譜和私人信件。簡文內容涉及當時的政治、經濟、軍事、文化等各方面,真實生動地展現了漢代居延戍邊吏卒的工作生活面貌,是研究漢代歷史的第一手資料。

漢代實行普遍征兵制,全國每個成年男子一生中都有義務在邊郡屯戍一年,戍邊的兵卒被稱作“戍卒”。居延漢簡是漢代居延烽燧遺址中出土的簡牘。漢簡中的大量名籍提供了居延戍邊吏卒的籍貫信息。戍卒名籍(73EJT10:182)簡文中記錄的居延戍卒是籍貫河南郡雒陽南胡里十五歲男子史高。下面就讓我們穿越時空,以漢代戍卒的視角,體驗一下2000年前的戍邊生活:

肩水金關又迎來了新的戍邊隊伍,戍卒史高將戍卒名籍遞給守關的戍吏,思緒不禁回到了兩個月前,那時史高還在3000里外的家鄉雒陽。

母親握住史高的手說:“到了居延那邊缺衣少食,一定要學會照顧自己。”母親擦了擦眼淚,“你的戍卒名籍我已經托鄉里會寫字的有秩寫好了,路上一定要好好保存。都怪你貪玩,連自己的名字都不認識”。

核實身份后,通過肩水金關,史高沿著弱水河一路向北,終于到達了目的地——他未來一年工作生活的地方。城門上掛著大木牌“甲渠候官”,是善書的居延都尉用扁書書體題寫的。

到達甲渠候官,史高剛一開始軍旅生活就遇上了大麻煩,隧長告訴他,這里有兩項最重要的任務:候望與天田日跡。接著,隧長將《塞上烽火品約》交給史高,讓他背熟。史高羞愧地說:“我不認識字。”隧長并不驚訝:“很多戍卒來到這里之前也不識字。只要努力,用不了多久你就能讀寫軍中文書了。”

雖然戍邊工作極為辛苦,但戍卒史高一有機會就向識字的戍卒伙伴請教,利用廢簡書寫。史高十天用禿一支筆,每月寫完好幾枚墨丸,衣領袖子上染得皂黑,連嘴唇牙齒上都是墨水。一有閑暇,史高就折下紅柳枝,默默地在沙地上練習寫字。

“史高,你又在寫字呀!”一日,隧長看到史高在奮筆疾書。

“我想給家鄉的母親寫封信,告訴她兒子已經學會了讀書寫字,只是信一開頭這個‘居延的‘居字怎么也寫不好,所以才反復練習。”

“你信里打算寫些什么呢?”隧長問。“來時母親總擔心我吃不好、穿不暖。我要告訴她,居延這里雖然氣候惡劣,但是戍卒伙伴們關系都很好,衣服可以借著穿。這里伙食條件也沒有那么差,糧食和鹽都會按時配給。雖然蔬菜比較緊缺,但肉食還算豐富。而且我在居延第一次吃到了奶酪,真想讓母親也嘗一嘗。”

為期一年的戍邊生活如白駒過隙,一年前還不識字的史高,如今已經開始為自己書寫光榮復員的“罷卒簿”了。史高憧憬著回到家鄉后的生活,他終于能夠陪伴在親人的身邊,為鄉親們講述外面遼闊的世界,把自己識字寫字的本領傳授給家鄉的孩子們。

(作者就職于國家圖書館展覽部,本文故事是基于居延專題展品與相關研究的文學創作)