中華精神與齊魯氣派

張志民

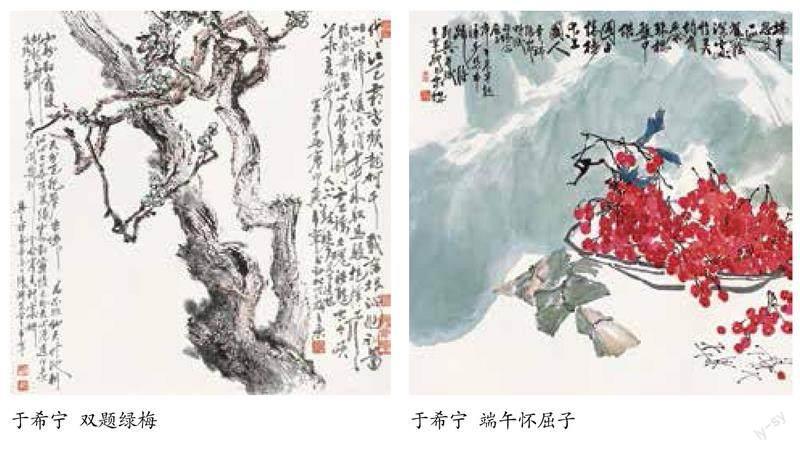

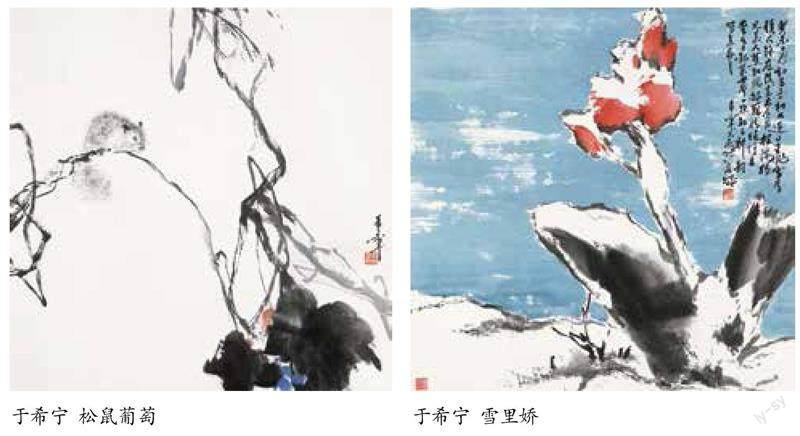

于希寧是具有詩、書、畫、印及美術(shù)史論全面藝術(shù)修養(yǎng)的學者型藝術(shù)家和美術(shù)教育家,是博大精深的齊魯文化孕育出的山東文化藝術(shù)界的杰出代表,為我國文化事業(yè)的發(fā)展作出了重大貢獻。于老的作品植根齊魯大地,繼承和發(fā)揚中國書畫藝術(shù)精粹,將國魂、畫魂、人魂寄情于藝術(shù)宗旨,取得了獨具風格、絢麗輝煌的藝術(shù)成就,成為20世紀中國畫壇的杰出代表人物之一。于老還是第一代山東高等藝術(shù)教育的開拓者和學科建設(shè)者,他一生熱愛藝術(shù)教育事業(yè),教書育人,為人師表,追尋人品、學品、畫品相統(tǒng)一的藝術(shù)宗旨,極大地豐富了中國畫藝術(shù)教育事業(yè)的視野和內(nèi)涵,集中展現(xiàn)了一代大師的風范,德藝雙馨,為后學之表率。“才德勤修養(yǎng),三魂共一心”,先生以強烈的使命感和責任感用手中的畫筆表達了對真善美的追求,一生對藝術(shù)勤奮執(zhí)著、對學生言傳身教、對祖國一片赤誠。

于希寧一生熱愛生活、熱愛課堂、熱愛社會。從生活到課堂再到社會,于老讓我們看到了齊魯文化浸潤下的獨特品格,以君子之心對待大千萬物,對待師友學生,對待民族、國家。

于老在藝術(shù)上是一個得道者。重復古人,那是技術(shù),不是道,在古人的基礎(chǔ)上守護,繼承發(fā)展那才是得道。他一生堅信“生活是創(chuàng)造的唯一源泉”,這個唯一的定義很深遠,一方面是人民的,一方面是業(yè)務的。任何美術(shù)必須先解決深入群眾、深入社會,先解決人民的需要,使自己的創(chuàng)作真正與群眾、與社會有了共同語言,才能真正發(fā)揮自己的才華,作品才能被群眾、被社會所認可,這不僅是創(chuàng)作的需要,也是創(chuàng)新的需要。

在業(yè)務上,于老把花卉的寫生與發(fā)現(xiàn)、感受生活中的美結(jié)合起來。早在上世紀30年代就開始游歷寫生,足跡遍布名山大川,中年以后更是自覺堅持,不論工作有多忙,每年都要拿出固定的時間深入生活。他對梅花的探索研究,已經(jīng)達到了一定的高度,以“搜盡奇峰打草稿”的魄力和膽識,四上超山、七臨鄧尉,有詩思、有畫意,生動地體現(xiàn)了一位老藝術(shù)家與梅花的情緣。他的雙鉤白梅和紅梅,以及枝干的表達都有自己的獨特技法。于老的寫生并不是機械地照抄自然,也不是做客觀事物的奴隸,我們要有于老那種對梅花的“探”“尋”精神。

于老是新中國成立以來山東省美術(shù)教育的開拓者和學科創(chuàng)建者,從當年的齊魯大學,到后來創(chuàng)建山東師范大學藝術(shù)系,再到后來創(chuàng)建山東藝術(shù)學院,新中國山東高等美術(shù)教育事業(yè)從無到有,到現(xiàn)在遍布全省的繁榮,都和于老等老一輩藝術(shù)教育家的播種和耕耘是分不開的。70年的藝術(shù)生涯,他總結(jié)了大量的藝術(shù)教育經(jīng)驗,為國家培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的專業(yè)美術(shù)人才。

于老的學問做得很全面。作為一個教育者,尤其不能把個人的喜好強加在學生身上,而應該把不同的東西公正地擺出來,光知道其一不知道其二是不行的。好東西是各式各樣的,學生只有多方面地接觸和了解,才能吸收利用、融會貫通。于老不僅畫得好,詩詞、書法、篆刻樣樣精通,花鳥能畫、山水能畫、人物也能畫,無論是南田、新羅靜逸的一派,還是陳淳、徐渭瀟灑的一派都有精準的把握。他上課時,先做示范,再鼓勵學生提意見,在解答學生問題的時候,把自己的學術(shù)觀念、思想講出來,一個教育家就是要將這些毫無保留地傳授給學生,才是教育家的心胸和學者的心胸。他就像一面旗幟,引導著我們的藝術(shù)教育工作向前發(fā)展。

課堂教學是于老在藝術(shù)創(chuàng)作之外的重要部分,課堂是一個深入研究藝術(shù)的創(chuàng)作規(guī)律、發(fā)展規(guī)律,研究經(jīng)典、鉆研經(jīng)典,摸索創(chuàng)新的道路,以及錘煉自我風格的神圣地方。于老在藝術(shù)上孜孜不倦地認真研討的精神是十分可貴的,在求學階段就熟練地掌握和運用古人的技法旨要,即使到晚年,還臨摹鄭板橋、徐渭等人的作品,參悟其中的精神意趣并加以創(chuàng)造。藝術(shù)家的成功取決于才學、品格與修養(yǎng),需要付出無比艱辛的勞動,勤學苦練、自強不息、不斷創(chuàng)新,于老踐行了一輩子,以不老的藝術(shù)生命、不減的事業(yè)心不斷攀登,他的苦學精神成為激勵我們不斷努力的精神動力。

他在教學中正確解決了臨摹、寫生和創(chuàng)作三者之間的關(guān)系。臨摹傳統(tǒng)繪畫經(jīng)典作品是學習的一個必經(jīng)階段,因為只有通過臨摹古人的經(jīng)典作品,才能培養(yǎng)起對傳統(tǒng)中國畫獨特美學意境和藝術(shù)語言的認識。他告誡學生:臨摹要動腦子,不能只是依樣畫葫蘆,要體會畫家是如何用筆、如何組織、如何變化、如何統(tǒng)一的,臨摹工作就是極小的細節(jié)都要認真地去體會、去畫,一點也不能茍且。臨摹不能像畫標本一樣,要畫出生機、畫出情趣。但又不能止步于臨摹,不能沉湎于古人的感情與趣味,而要從現(xiàn)實生活出發(fā),有新的創(chuàng)造。師古人也不必依于定規(guī)而自縛,能入能出,把帶有寫生特點的草創(chuàng)和更為提煉的傳統(tǒng)表現(xiàn)程式完美地結(jié)合起來。有傳統(tǒng)才能創(chuàng)新,有傳統(tǒng)才能使自己的創(chuàng)作更有民族氣派。

于老將自己徹底融入民族的文化藝術(shù)中,以一種強烈的責任感、使命感,在生命的最后,心里裝著的依然是國家、民族。這是他生命境界的一個制高點,作為一位畫家,尤其需要一種精神,支撐自己的行為。他給自己制定了“才德勤修養(yǎng)、三魂共一心”的座右銘,就是用“國魂”指導自己發(fā)揮藝術(shù)創(chuàng)作的靈魂。他認為,這是作為一個生活在今天的中國人、作為炎黃子孫無可替代的大事。

于老所強調(diào)的“社會”說到底就是一個道德感的問題,藝術(shù)家要感恩和回報民族、社會。于老強調(diào)藝術(shù)審美活動在情感教育意義上對道德感的促進,將情感教育與道德教育協(xié)調(diào),他的教育是一種修養(yǎng)教育,人品修養(yǎng)問題是一個藝術(shù)家之為藝術(shù)家的基本線。于老終生從事藝術(shù)教育事業(yè),他在創(chuàng)作中強調(diào)詩書畫印的全面修養(yǎng),將國魂、畫魂、人魂寄情于藝術(shù)創(chuàng)作,先后為國家、山東省、學校和家鄉(xiāng)捐贈書畫作品400余幅,捐款20萬元設(shè)立學校“優(yōu)秀中青年教師獎勵基金”、捐款80萬元設(shè)立學校“優(yōu)秀學生獎勵基金”,2008年被省委省政府授予“文化藝術(shù)終身成就獎”,并將所獲獎金全部捐贈給學校。于老“才德勤修養(yǎng),三魂共一心”的藝術(shù)追求,充分展現(xiàn)了新時代山東人的精神和齊魯氣派。他以強烈的愛國心把藝術(shù)與祖國命運、人民利益和民族文化融合起來,這是他的人格魅力和藝術(shù)價值所在,更是我們這個時代所需要的一種風骨和精神。

從“生活”到“課堂”到“社會”,是于老作為一位藝術(shù)家、教育家貫穿和實踐一生的三點一線。我們要學習于老對藝術(shù)的高度責任感、學習于老對藝術(shù)教育的高度責任感、學習于老對國家和人民的赤誠之心。于老畫梅的倔強性格和傲骨精神,是一個民族的氣節(jié)和尊嚴,他在梅花人格上、精神上突出國家意識,突破小我的情調(diào),將人魂、國魂寄于畫品,實現(xiàn)了藝術(shù)品格的升華。于老對祖國和人民的赤誠之心體現(xiàn)在作品和行動中,他用強烈的愛國心將藝術(shù)與祖國的命運、人民利益和民族文化融在一起,以自己的行動踐行著“三魂共一心”的座右銘。于老的藝術(shù)永存、于老的精神永存。

2023年是國畫大師于希寧誕辰110周年。為激勵后學,發(fā)揚以于老為代表的老一代藝術(shù)家為學為藝的崇高精神和品德,“三魂共一心——于希寧誕辰110周年系列紀念活動”將陸續(xù)展開。這些活動不單純是一項一項的展覽、研討、新書發(fā)布,而是要通過紀念于老來光大弘揚于老的精神,特別是他“才德勤修養(yǎng),三魂共一心”的為人、為學、為藝的精神。

(作者系山東藝術(shù)學院原院長、山東美術(shù)家協(xié)會名譽主席)