朱樅鵬:航天總師的“起承轉合”

口述/朱樅鵬 文/劉巖 攝/高劍 周子璽 王磊等

元代范德璣在《詩格》中提到:“作詩有四法:起要平直;承要春容;轉要變化;合要淵永。”文學來源于生活,敘事手法寓于生活之中。因此,我的經歷本身就是一場“起承轉合”。

我叫朱樅鵬,從名字看,就與航天有緣。我在青年時期短暫“偏離軌道”后,經過一番“修正”,終于在最恰當的時機從事了幼時就憧憬的航天工作。

如今,中國空間站建造已經夢圓,作為一名親身參與、親眼見證的航天工作者,我想把自己的故事講給你們聽。

起:從“入海”到“飛天”

我從出生就與航天有緣。從父親給我起的名字就能看出來——朱樅鵬,“樅”的發音與“縱”相似,“縱”有跳躍、起飛的意思,名字用“樅”則與我的家鄉“樅陽”有關,父親希望我走到哪里都不要忘了家鄉;“鵬”是傳說中的一只大鳥,飛得很遠,寓意理想遠大。父親起這個名字倒不是打算讓我干航天(他當時可能還不知道航天是什么),但這個名字讓我跟航天結下了緣分。

小時候,家里有一套《十萬個為什么》,我特別喜歡看。可能男孩子天生就對會飛的東西感興趣,比如飛機、導彈、衛星等等。我會琢磨飛機是怎么回事,為什么能飛起來,衛星為什么能在天上飛……這是讓我對航天感興趣的一本啟蒙書。

那時候大學招生,都是各個大學在各縣的教育局宣傳欄里貼招生海報。我也好奇地去看,看到了像哈工大、北航、西工大這些搞飛行的招生海報,上面不是飛機就是導彈,也有火箭或衛星。我看了后非常向往,當時就想,將來能上哈工大或北航就好了。

不過,由于家里人希望我早些捧到“鐵飯碗”,我初中畢業就讀了中專,后來在一家造船廠工作。

在造船廠的日子里,我的心一直放不下“飛行”的事情,就開始自學高中課程,考上了大學。后來我自學通過了碩士研究生考試,最終來到哈工大,學了飛行力學專業。

哈工大培養工程師,以“規格嚴格,功夫到家”著稱。因為航天工作就是要萬無一失,每一項工作都必須要做徹底、做透、做到家。這個理念也深刻影響了我日后的學習和工作。

我還記得,做碩士畢業論文的時候,我的導師劉暾教授說:“你得手抄論文。”但是手抄很麻煩,好幾百頁的論文抄下來,萬一要修改中間不準確的地方,后面的內容都要連帶調整。導師說,這可以磨煉我們的心性和意志力。

快過去30 年了,論文內容,我還是記憶猶新。手抄的論文也被我一直珍藏著。這些經歷為我日后從事航天工作打下了基礎。

1993 年,我畢業了。我從哈爾濱來到北京,直奔位于海淀知春路的五院總體設計部。人事處的領導看到我的簡歷后,就問我:“我們想分配你到載人航天總體研究室工作,從事載人航天工作。你愿不愿意?”我一聽就很高興,然后就說:“當然愿意。”

中國載人航天工程1992 年立項,那時候是對外保密的,所以我都沒想過自己能從事載人航天這項工作。

也是湊巧,我畢業那年,五院總體設計部載人航天總體研究室開始招兵買馬,我正好專業符合他們的需求。現在想想,如果晚畢業一年,我可能就不能干載人航天了。

我先是參與到載人航天深化論證工作中,后來與兄弟單位合作做航天器飛行控制的工作。

1999 年,神舟一號飛船發射,我的崗位是飛行控制,讓飛船按照飛行程序的指令去執行飛行中的每一個動作。但事先設計好的飛行程序需要根據實際飛行情況不斷修正,再通過手動注入指令,讓飛船執行動作。我的主要工作就是在指令下達前進行修正確認。那時候我還年輕,簽字的時候,手直抖,特別擔心下錯指令。

▲ 朱樅鵬(右一)與天宮二號試驗隊

結果是好的,每條指令都執行正確,而且飛船也按照我們的指令,最后返回來了,我非常激動。

后來神舟二號、神舟三號、神舟四號任務,我還是負責這項工作,不過已經非常得心應手了。所以說,年輕人往往要經過一次次重要的歷練,才能不斷成熟起來。

承、轉:披掛上陣送“天宮”

2012 年,我的人生迎來了一次重大轉折。上級任命我為空間實驗室系統總設計師,也就是天宮二號的總設計師。

說實話,我的壓力很大。那時國家本來是想再研制一個天宮三號,由于時間和經費緊張,最后改為在天宮二號上把天宮三號的試驗一起做了,難度可想而知。

不僅如此,如果天宮二號任務失利了,整個空間站建造計劃都將被迫延長。

但是,想要在天宮二號這樣的小航天器上實現這些任務功能,著實讓我們傷透了腦筋。

那會兒,火箭的運載能力有限,所以我們必須將天宮二號的質量控制在8.6 噸以內。我們首先做的工作就是減重。

減重,要從兩個方面著手。一是一點一點打磨天宮二號的結構,把能利用的空間全利用上;二是優化飛行方案,減少推進劑的加注。經過長時間的“折騰”,我們最終實現了目標。

還有一件讓我記憶深刻的事。由于要利用好天宮二號的全部空間,我們在實驗艙的后錐段設計上下了不少功夫。后錐段空間很小,既要放下補加推進劑的壓氣機和用來做實驗的載荷等設備,還要符合總裝的要求,不是個容易事兒。

橫著擺、豎著放,我們反復倒騰。好在我們有了可以做三維仿真的設計工具,最終把后錐段空間利用得井井有條。如果沒有這個工具,我們可就麻煩了。那么多管路、線路,稍微有一點問題,就可能前功盡棄。還是得感謝技術的進步。

我們早先做神舟飛船的時候,還沒有這些仿真工具,飛船內的設備模型都是靠木工做出來的。我們就在飛船里邊擺來擺去,看怎么合適。

做天宮二號的時候,加班成了我和團隊的常態。因為天宮二號一立項,任務節點就定了。我們要保證“后墻不倒”,就得從任務節點往回倒推,干不完了,只能加班做。我們每天早出晚歸,家都沒空照顧。

在工作的過程中,我接觸到很多航天老前輩,他們的工作態度和航天精神對我的影響也非常大。

比如我們五院的王希季院士,他跟我們黨的歲數一樣大。老先生對下面的人很關心,很和藹,你要有什么問題問他,他都會很有耐心地給你一點一點講。老先生做衛星總設計師時,每當到了總裝測試的階段,他就搬著一個小板凳,坐在現場看。

其實,總師有很多事情要負責,不一定必須到現場看,但他就喜歡。他說,衛星就像自己的孩子一樣,看到衛星一天天裝配起來、一天天測試,每天守護著,心里比較踏實。

這就是一種情懷,一種熱愛。我們干航天的,就是把自己做的航天器都當作自己的孩子一樣。天宮二號就是我自己的孩子。

現在,我們的團隊中有越來越多的年輕人,他們學歷高、見識廣、思路活,是航天事業未來發展的主力軍。我也向老一輩航天人學習,以身作則,帶領年輕人不斷進步。

比如天宮二號在發射場總裝測試的時候,我也每天在現場待著,看它一天天總裝測試——不過我是站著,因為我比較年輕。

實際上我不只是在看,還在腦子里回想:從方案設計的那一天開始,天宮二號都經歷了哪些過程,做了哪些試驗,在研制過程中出了哪些問題,我們怎么解決,解決得是不是徹底,還有沒有什么隱患沒想到……在腦子里不斷回溯,生怕發射前出現問題。總裝的那幾天,我就一直在想這個事,直到讓自己放心為止。

▲ 天宮二號團隊全家福

在工作中,我對團隊成員要求比較嚴,讓他們寫文件、方案時一定要細,因為這些東西不僅是他們自己要看,別人也要看,必須嚴謹認真;生活中,我還是比較有趣的一個人,在做研究室領導的時候,看到大家壓力大,就會組織大家搞些文體活動,出去游玩散心。勞逸結合,才能更好地工作。

2016 年9 月15 日,天宮二號發射的日子。工作快30 年了,我從來沒有在現場看過一次發射,即使是天宮二號任務。我當時坐在指揮大廳里,看不見火箭起飛,但聽見了火箭起飛的隆隆聲。發射結束,我跟大家一起擁抱歡笑,都是喜悅得不得了。

合:邁入載人航天新時代

天宮二號在太空飛行了近3 年,圓滿完成了各項既定任務,按照國際公約,應該讓它受控再入大氣層了。

事實上,我們是非常糾結與不舍的。因為當時天宮二號的狀態非常好,上面所有的設備工作都正常,再飛個兩三年都沒問題。很多人提出來,可不可以讓它再繼續飛一段時間,畢竟上邊的科學實驗設備還能源源不斷地傳來數據。

但是,為了更好地投入后續建造空間站的任務,經過綜合研判,上級還是下定決心,讓天宮二號受控再入大氣層。

我通過指揮大廳的視頻,看著天宮二號一點點進入大氣層,最后變成一個火球,瞬間就沒了。我不像發射時那么喜悅,而是難舍的感覺。我當時就想,天宮二號“在烈火中永生”了。

2018 年,也就是天宮二號任務還沒有結束的時候,我又接受了新的任務:空間站工程航天技術試驗。空間站建成后,目的就是要應用,一般是科學應用,同時還有技術試驗應用,因為我們的航天要不斷發展,很多航天技術在地面做試驗可能無法充分驗證,必須到太空中進行試驗。

▲ 對接機構吊裝

舉個簡單的例子,比如說,現在想在空間站外部安裝一個設備,需要航天員親自出艙。我們就想,是不是能研制一個機器人,讓它來代替航天員。通過不斷試驗,這個機器人會非常靈活,甚至比航天員干得還好。

我們的試驗主要是要考慮項目的先進性、必要性和可行性。現在已經有不少項目在進行中了。后面項目取得重大進展時,我們會根據安排,向外界通報相關信息。

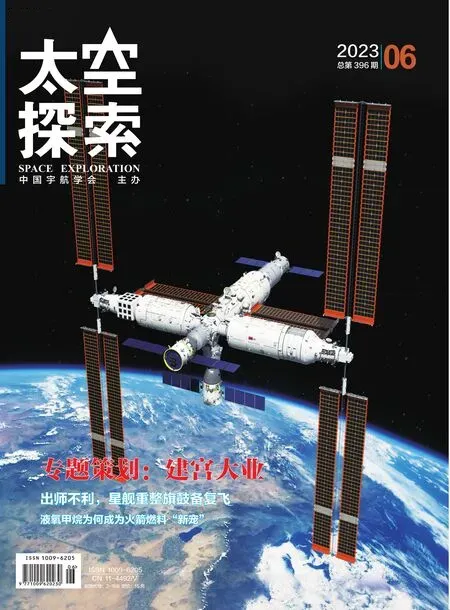

▲ 天宮二號吊裝

現在,中國空間站已經全面建成了,作為一名親身參與者,我真的非常激動。剛工作的時候,大家說載人航天“三步走”,我感覺非常遙遠,以當時中國的經濟實力,能搞一個20噸級的艙段就不錯了,哪能想到中國航天可以取得今天這樣的成績。

中國載人航天事業已經立項30 多年了,我卻覺得像彈指一揮間。這30年里,一代一代航天人接續奮斗,不少老同志們都退休了,也有的已經去世了,真的令人感慨。

暢想一下未來吧!我想,中國航天將來一定會在很多方面領跑,一定會實現載人登月,甚至是載人登火。人啊,一定要有宏大的理想。

今年,我已經60 歲了,從事載人航天事業也有30 年了。從人生的經歷來講,我年輕的時候想不到自己能取得什么成績,現在回溯過去,自己真的很幸運。

最后我想說,人生的選擇很重要,走錯了路,再修正過來,既要付出更多的時間,又要付出更艱辛的努力。希望年輕人珍惜當下的生活,努力奮斗,走出符合自己期待的人生軌跡。