祭祀與生天:宋金墓葬的“香花供養”圖像探討 ①基金項目:國家社科基金項目《漢傳佛教造像手印研究》(18CF186)階段性研究成果。

李雯雯(河南大學 歷史文化學院,河南 開封 475000)

“香花供養”是以香花作為供具禮敬諸佛菩薩,是佛教重要的供養儀式之一。②“香花供養” 也稱為“香華供養”,包括香供和花供,也有稱為“鮮花供養”,本文主要討論“花供”,以下“香花供養” 均指花供。花供是佛教中的概念,道教、民俗中的散花、供花等也都源于佛教影響。近年發掘的宋金墓葬中出現有“香花供養”題記的墓室壁畫,學界一般認為這與佛教的世俗化有關。[1-5]但對于佛教“花供”融入喪葬禮俗的深層原因仍探討不足。因此,本文嘗試從佛教喪葬、祭祖儀式中的“花供”、花供世俗化的功德這三個方面來探討佛教“花供”是如何影響世俗墓葬行為的。

一、宋金墓葬中的“香花供養”

香花是佛教的“五供具”之一,③《蘇悉地經》中五種供養為:涂香、花、燒香、飲食、燃燈。《大日經》中有六種供養:水、涂香、花、燒香、飲食、燈明香。《妙法蓮華經》《金剛經》《摩訶般若波羅蜜經》《大智度論》等經中都有記載。也是佛教諸多供養中最常見的形式,象征著佛陀的慈悲清凈,一般有“持花”“散花”和“瓶花”等供養形式。自魏晉時,墓室內已多繪瓶花與蓮花圖像;④如漢末晉初青海湟中墓、鄧縣南朝畫像磚墓、安康張家坎南朝墓、湖北襄陽賈家沖南朝畫像磚墓、肖家營六朝墓M40、南京油坊橋南朝畫像磚墓、陝西安康市張家坎南朝墓、山東臨朐北朝畫像石墓等。唐宋以后,墓葬內常見花鳥湖石、牡丹、蓮花等題材。⑤如章懷太子墓石槨、河北平山王母村唐代翟氏墓、武惠妃石槨外壁、安陽劉家莊北地M126 唐郭燧墓、洛陽邙山壁畫墓、登封王上壁畫墓、海淀八里莊唐王公淑墓、西安唐唐安公主墓、安陽北關唐趙逸公墓、安陽劉家莊唐M68、唐M126 郭燧墓、曲陽五代王處直墓、陜西甘泉金代壁畫墓、宣化下八里張世古墓、前進村遼墓、滴水壺遼墓、下灣子一號墓、敖漢旗羊山一號墓等。這些墓葬中出現的花卉圖像除裝飾美化以外,是否與佛教“香花供養”有關并不明確。近年來,宋金墓中裝飾花卉的圖像旁出現了“香花供養”題記,表明該時期墓葬可能受到了佛教世俗化的影響。

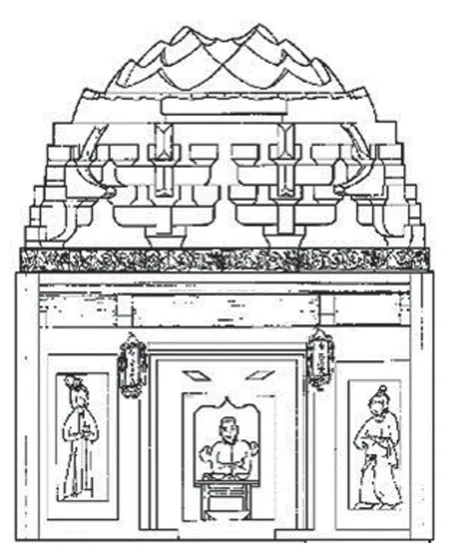

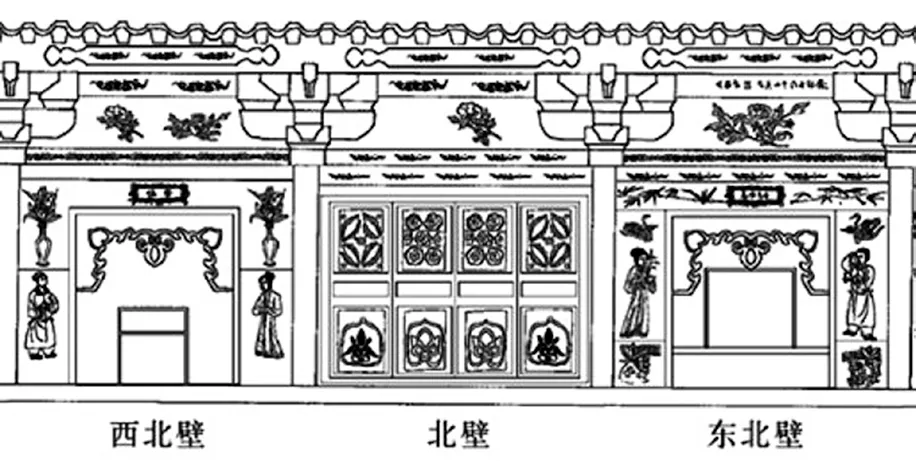

目前所見,墓室中明確有“香花供養”題記的有3 例。第一例為甘肅臨夏和政達浪鄉杜家崖村宋墓,墓室南北兩壁花卉磚雕下分別是“香花”“供養”文字磚(圖1)。[6]第二例為山西侯馬牛村金代墓葬M1(1151 年),該墓北壁男主人像東側柱的上端,豎行陰刻“香花供養”四字(圖2)。[7]第三例為陜西甘泉縣下寺灣鎮柳河灣村金代墓葬(1196 年),該墓東北壁繪制大量的花卉與瓶花圖像,上方匾額墨書“香花供養”四字(圖3)。[8]除“香花供養”題記以外,山西侯馬喬村墓(M4309)北壁墓主夫婦像上方牌匾里,豎行陰刻有“永為供養”四字。[9]“香花供養”與“永為供養”都是佛教常用的詞匯,佛教常用此表現虔誠的禮敬。可見此類題記受到了佛教觀念的影響。

圖1 甘肅臨夏和政達浪墓“香花供養”題記

圖2 山西侯馬牛村金墓“香花供養”題記

圖3 陜西甘泉縣柳河灣村金墓“香花供養”題記

除上引有“香花供養”題記的墓葬外,宋金墓室壁畫中也常繪瓶花、①可見河南新安縣古村北宋壁畫墓、河南新安縣宋村宋墓西壁、河南新安縣梁莊北宋壁畫墓、河南林州市北宋雕磚壁畫墓、邢村磚雕壁畫墓東壁、義馬狂口村金代磚雕壁畫墓、山西夏縣上馮M1 北壁與南壁、河北平山縣兩岔宋墓M1 西北壁、小羅莊M2 北壁磚雕、下陽村墓北壁繪畫墓、侯馬29 號墓、山西繁峙南關村金墓北壁、陜西大荔縣段家老君寨宋墓、延安周家灣村北宋畫像磚墓、甘肅清水縣賈川鄉董灣村金墓、靜寧金墓、山東淄博市臨淄宋金壁畫墓、高唐金代虞寅墓、四川廣元水柜村南宋王光祖墓等。滿壁散花(圖4)、[10]飛天(菩薩)持花或托花盤等圖像(圖5)。②飛天托花盤或持蓮花的圖像,可見于河南尉氏縣張氏鎮宋墓、山西長治市故漳村宋代磚雕墓、山西長治故縣村宋代壁畫墓、長治西白兔村的北宋壁畫墓、甘肅臨夏和政達浪鄉杜家崖村宋墓、甘肅臨夏縣麻蓮灘村宋墓、甘肅積石山縣方家宋墓、河南洛寧北宋樂重進畫像石石棺、山西長治縣出土金代石棺等。這些形式的花卉圖像,雖未有明確的“香花供養”題記,但其表現特征與佛教藝術中的瓶花、散花與持花等“花供”形式一致,也應是受到了佛教中“花供”的影響。

圖4 河北平山縣兩岔宋墓M2“滿壁繪花”

圖5 山西長治故縣村宋墓M1“飛天持花圖”

宋金墓葬多呈現為祭祀空間,墓葬中出現了佛教的“花供”,顯然與佛教世俗化有關。雖遠在佛教傳入之前,古人已有簪花佩花的習俗,但以花作為供奉物品的情形應與佛教密切相關。佛教“花供”是如何融入世俗墓葬之中的?筆者認為可能與以下三個方面有關:佛教喪葬中的花供、祭祀祖先中的花供,以及花供的“生天”功德。

二、佛教喪葬與花供

“花供”在各類佛事活動和禮拜空間中都有廣泛使用,如行像、佛會、結社等儀式。佛教“花供”在世俗墓葬中的出現,應該與佛教喪葬中以香花作為供養有關,如佛陀涅槃、瘞埋舍利以及僧尼的喪禮等儀式中,“花供”都必不可少。

(一)涅槃與花供

佛教香花供養源于植被豐富,四季鮮花盛開的印度。在印度,無論是宗教還是民俗,都離不開花卉。《摩訶婆羅多》中記載般度王死后,在其遺體上“裝飾各色各樣應季的上品香花的花環”。[11]《增一阿含經》載轉輪王葬法“七日七夜之中,華香供養”。佛陀的葬法與轉輪王相同,《佛說長阿含經》提到佛涅槃后,人們“供辦葬具、香花、劫貝、棺槨、香油及與白迭”。表明釋迦與印度轉輪王葬法都是需要香花供養。

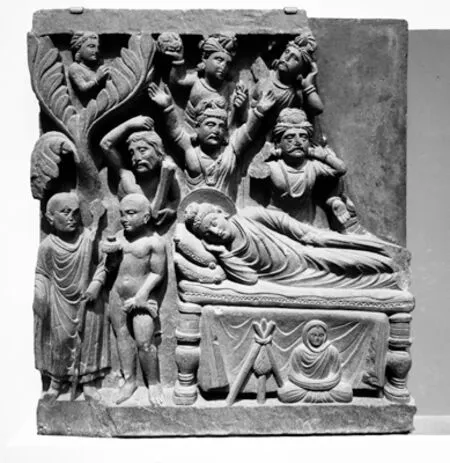

佛涅槃荼毗后,以舍利起塔。香花也是禮拜佛塔的重要供養具。《魏書》在釋“塔”中就明確記載,佛祖舍利為“弟子收奉,置之寶瓶,竭香花,致敬慕,建宮宇,謂為‘塔’”。[12]《妙法蓮華經·授記品》《根本說一切有部毗奈耶雜事》《十誦》《佛說造塔延命功德經》等經本對香花供養佛塔的具體方法均有記述。在犍陀羅藝術中,涅槃與禮拜佛塔圖也常見持花或散花供養的人物(圖6、7)。[13]可見,與佛涅槃有關的儀式中,香花供養都是非常重要的環節。

圖6 弗利爾美術館藏涅槃圖的散花

圖7 大英博物館藏禮拜佛塔圖持花禮拜

(二)瘞埋舍利與花供

香花也是供養舍利的重要供養具。法顯《佛國記》記載在那竭國酰羅城中,放置佛頂骨舍利的精舍門前,“朝朝恒有賣華香人,凡欲供養者,種種買焉。諸國王亦恒遣使供養”。《大唐西域求法高僧傳》中明遠法師“每日供養香華遍覆。至心祈請則(佛)牙出華上”,表現了香花與供養舍利間的密切關系。

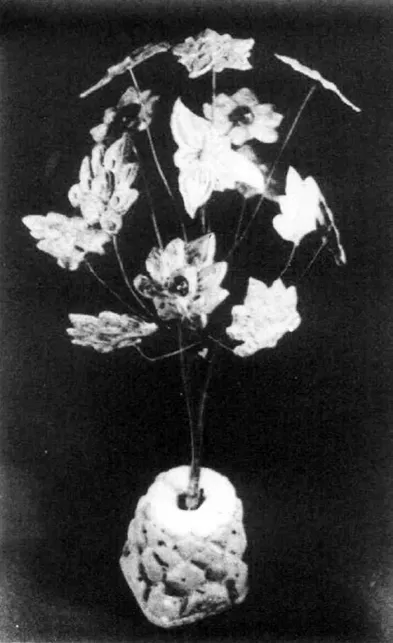

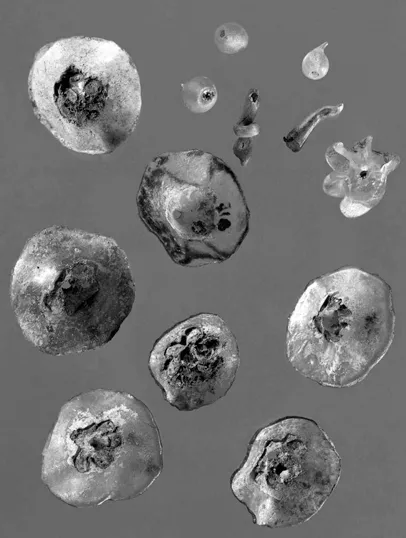

香花作為供養具在考古材料中也有發現。早在阿育王時期,印度人便以各種珍寶制成的花供奉佛或高僧舍利。如桑奇(Sanchi)遺址舍利弗塔出土的舍利盒里內發現了一枚六瓣形青金石花。[14]北印度地區比普羅瓦佛塔(Piprahwa stupa)中與佛真身舍利同出的還有若干多瓣形珠寶花(圖8)。[15]這種材質的花瓣在泰國也有出現。[16]

圖8 印度北部比普羅瓦佛塔出土舍利盒中發現的金銀、珠寶花

相較于珠寶花,用金銀材質的花朵供養舍利則較為常見,如印度南部法尼吉里山(Phanigiri)的佛塔出土舍利盒里有3 個銀薄片花、南印度納加爾朱納康達佛塔(Nagarjunakonda)遺址舍利盒中的金花、塔克西拉地區的喀拉宛(Kalawan)A1 佛塔出土的舍利盒中有12 個薄金片花、16 個銀片花環(圖9)。[17]以金銀珍寶制作成花以供養舍利在古印度地區還有許多,如日本奈良國立博物館藏、平山郁夫絲綢之路美術館藏金花等。這種花供與玄奘在《大唐西域記》提到的“戒日王以真珠雜寶及金銀諸花,隨步四散,供養三寶”中的“金銀諸花”應該是一致的。說明以珠寶制花來供養舍利在古印度較為流行。

圖9 塔克西拉喀拉宛(Kalawan)A1佛塔舍利盒中發現的金銀、珠寶花

佛教傳入中國后,以香花供養舍利的做法也被傳承。隋文帝依《阿含經》,仿阿育王之制,將舍利分送各州瘞埋,其中重要一項就是以香花供養舍利。近年來各地佛塔地(天)宮出土的器物中,也常見有各種材質的花。如西安出土隋開皇九年(589 年)興寧坊清禪寺舍利盒有金花2 件、[18]北京市房山北鄭村遼塔(1051 年)地宮石函內出土銀寶花二件(圖10)。[19]各種花卉造型中,以蓮花最為常見,如陜西法門寺中的兩件銀蓮花(圖11)、[20]河北定州北宋靜志寺地宮(977)出土的木雕貼金蓮花、[21]陜西臨潼慶山寺地宮出土的金蓮花2 枝(圖12)、[22]吉林農安萬金遼代塔(1012—1021) 的 木 蓮花[23]等。以金銀寶石等珍貴材質制作的花,樣式精美,工藝精良,與舍利一同瘞埋起來表現香花供養。

圖10 房山北鄭村遼塔地宮出土銀花

圖11 法門寺地宮出土銀花

圖12 陜西臨潼慶山寺地宮出土金花

北宋時諸多建塔記中提到瘞埋舍利儀式時需要持香花以供養,如《大宋河中府氏縣妙道寺創建安葬舍利塔記》(1069 年)載瘞埋舍利時“僧俗數千人,各持鮮花供養瞻禮,雨淚而葬之”;[24]《井亭院圓寂道場藏掩感應舍利記》 (1080 年)與《慧峰寺供塔記》(1089 年)都記載了當地寺院僧眾舉行舍利瘞埋儀式時“備其香花燈燭”種種供養①《井亭院圓寂道場藏掩感應舍利記》(1080 年)云:“廣列香花燈燭,備修果木茶湯。”《慧峰寺供塔記》載燕京崇孝寺(1089 年)“欲興大供,遂召多人,或賁乎繒蓋幢幡,或備其香花燈燭”。向南《遼代石刻文編》,河北教育出版社,1995 年版,第388、433 頁。。

綜上,瘞埋舍利儀式以及供養舍利都需要香花。唐末五代后,佛教舍利瘞埋活動的盛行,以香花供養的佛教瘞埋儀式可能在一定程度上影響世俗的喪葬觀念。

(三)信眾的喪葬與花供

香花供養不僅用于釋迦涅槃與舍利瘞埋儀式,在僧人的喪禮中也廣為使用。《佛說長阿含經》《摩訶僧祇律》均記載比丘可以得“香花供養”。②《佛說長阿含經》載:“如來、辟支佛、聲聞人、轉輪王,此四種人應得起塔,香華增蓋,伎樂供養。”《摩訶僧祇律》卷33 載:“世人聞世尊作塔,持香華來奉世尊。世尊恭敬過去佛故,即受華香持供養塔。諸比丘白佛言:我等得供養不。佛言:得。”義凈《南海寄歸內法傳》提及僧尼死喪之際“具設香花,冀使亡魂托生善處”;至北宋釋道誠的《釋氏要覽》“祭奠”條③“凡釋氏之喪,不宜效俗,可稱時藥、香花供養。”(宋)釋道誠.釋氏要覽[M].富世平,校注.北京:中華書局,2014:569.與宋宗賾禪師的《禪苑清規》“尊宿遷化”條,已明確要求“釋氏之喪需要香花供養”。[25]事實上,東晉法顯在師子國參加羅漢的喪禮,“當阇維時,王及國人、四眾咸集,以華香供養。從轝至墓所,王自華香供養”。唐代高僧義凈圓寂時,皇帝御賜大量香花、香花樹供喪禮使用①《貞元新定釋教目錄》載“內出贈絹幡花等香花盤二十八輿,香花樹大小十八輿,幢四輿,錢財四輿(原注:已上共五十四輿)”,葬日,“誥遣中使吊慰,又內出花樹香盤幢幡蓋輿等六百余事,絹四百匹,像一鋪,令充葬儀”。(唐)圓照《貞元新定釋教目錄》卷一三《總集群經錄》,《大正藏》第55 冊No.2157,第871-872 頁。。可見,以花供養在僧人喪葬中極為重要。

唐宋時期人們參加僧尼的喪葬儀式,多執香花以祭奠。如隋高僧真觀身故后,人們“泣垂零雨,至香花供獻,日有千群”。[26]唐靜樂寺的惠因亡故后,“父母眷屬,痛徹心髓。香花送終,聲聞贊事”。[27]除喪葬儀式外,②此類文獻較多,如唐馮贄《云仙雜記》載廬山遠法師圓寂時,“山中峰澗寺落,皆見千眼仙人成隊,執幡幢香花赴東林寺”;《唐京師崇圣寺文綱傳》載“聞哀奔喪,執紼會葬,香華憧蓋,緇素華夷,填城塞川”;《大照禪師塔銘》載“持花者林指,執紼者景移”;《唐玉泉寺大通禪師碑銘并序》載“幡花百輦,香云千里” 等。僧尼的遷葬儀式也需要香花供養,如《唐故上都唐安寺外臨壇律大德比丘尼廣惠塔銘》(859 年)載“幢蓋香花,遷座于韋曲之右”。[28]可知唐代人們在僧尼的喪葬、遷葬儀式上,都是以香花表達祭奠。

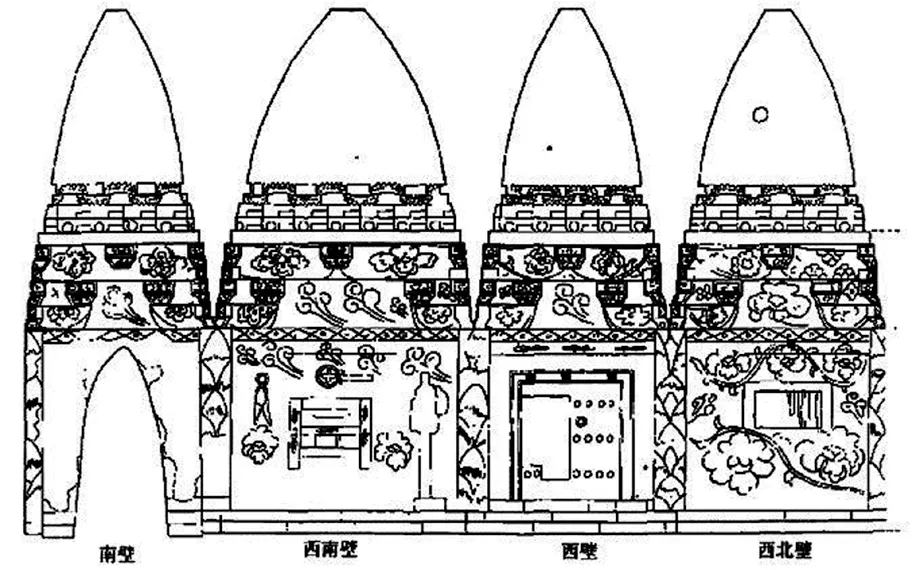

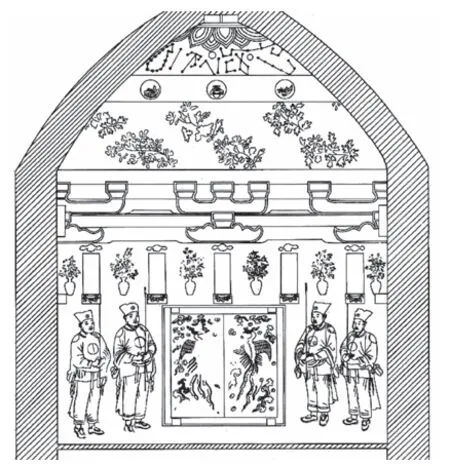

宋金以后的僧人與佛教徒的墓葬中也有香花裝飾。如陜西富平圣佛寺金代“口和尚”與“秀師父”的陶棺、陜西韓城金代僧人墓、陜西商縣金陵寺宋僧人墓等石棺,都有系彩帛的佛教寶瓶裝飾。三門峽市崤山西路金僧人叢葬墓,墓室內門、斗拱和壁龕處繪滿花卉;[29]江西星子縣塔園的三座明代高僧墓,墓室內壁及頂部壁畫共繪五組瓶花。[30]另外佛教徒的墓葬如濟源市東石露頭村宋壁畫墓、[31]河北宣化下八里張匡正墓、[32]張世卿墓(圖13)等,墓室壁面均裝飾花瓶圖像,表現對香花供養的重視。

圖13 宣化遼墓M1中的花卉裝飾

總的來說,佛教中的喪葬體系與香花供養密切關聯。釋迦涅槃、信眾禮拜佛塔、瘞埋舍利等儀式需要香花,僧尼以及佛教信眾的喪葬也與香花有關。香花在唐時的佛教喪葬中,已成為一種重要的祭拜供具;宋金以后,民間喪禮“盡用釋氏”,[33]香花自然也融入民間喪葬禮俗和世俗墓葬空間裝飾之中。

三、祭祀祖先與花供

佛教影響了傳統宗廟祭祀的用牲制度,自梁武帝,宗廟用牲改用蔬果。齊武帝蕭賾遺詔也有不以牲祭的內容。③《武帝本紀》:“(天監十六年)夏四月甲子,初去宗廟牲。冬十月,去宗廟薦修,始用蔬果。” 又《梁書·劉勰傳》:“時七廟饗薦已用蔬果,而二郊農社猶有犧牲。勰乃表言二郊宜與七廟同改,詔付尚書議,依勰所陳。”受佛教的影響,唐宋世俗生活中的祭祀儀式,往往會借鑒佛教的儀軌。因此,香花也逐步融入世俗儀式之中,漸漸成為墓室祭祖供具的一部分。

(一)唐代的盂蘭盆會與花供

對傳統祭祖觀念和形式影響都較大的則是盂蘭盆節。盂蘭盆節是超拔祖先的“薦亡”活動。《盂蘭盆經》云:“有七葉功德,并幡花歌鼓果食送之。”世尊傳授度目連母解脫之法云:“辦香花之供養,置盂蘭之妙盆。”[34]表明香花供養是盂蘭盆節活動中較為重要的組成部分。因此,《荊楚歲時記》載:“故后人因此廣為華飾,乃至刻木割竹,飴蠟剪彩,模花葉之形,極工妙之巧。”可見盂蘭盆節時,香花或香花之形的供養具較為流行。

唐代僧人道世在《法苑珠林》的“祭祠篇”提到唐代舉辦盂蘭盆會時,“諸寺有力富者,廣造雜華,或用雜寶,或用雜繒,或用米麫,或用諸臘,或用鉛錫,或用雜色等。亦有道俗貴勝譏論此事”,可知唐時寺院以雜華雜寶裝飾,大量制作各種奢華材質的香花以在節會時作為供養具。[35]日本僧人圓仁的《入唐求法巡禮行記》(卷四)載以雜寶制作香花的情況:“(會昌四年844)城中諸寺七月十五日供養。諸寺作花蠟花餅、假花果樹等,各競奇妙。”同書(卷三)還記載有文宗每年敕使贈送延歷寺“香花、寶蓋、真珠、幡蓋、佩玉、寶珠、七寶寶冠、金縷香爐、大小明鏡、花毯白氈、珍假花果”。[36]這種精美假花果在河北定縣靜志寺宋代塔基地宮中也有出土,[37]表明唐時各大寺廟常備各種珍假花用以供養。

其他有關盂蘭盆會的記載中也多提及香花供養,如《石國傳》云:“正月六日、七月十五日以王父母燒余之骨,金甕盛置床上,巡繞而行,散以香花雜果,王率臣下設祭焉。”[38]敦煌文書中多次提及盂蘭盆節供養花或花樹,如P.3111 載于闐公主制作種類繁多的花樹。P.2807、P.3346(中唐吐蕃時)齋文等,[39]都表明人們以花果珍饈敬造盂蘭盆供養,希望通過誠心獻佛,能使亡靈免受地獄之苦。

另外,唐宋時期盛行的《陀羅尼經》與施食鬼趣亡靈咒文中也都需要有香花供養,如在《無垢凈光大陀羅尼經》陀羅尼的壇法中“行列壇上以諸香花供養。旋繞七遍。誦此陀羅尼”。S.2144V《結壇散食回向發愿文》、[40]S.5573、 S.3914 以及印度、中國和南海十洲食后咒愿等,[41]均提及儀式需要使用眾多香花,目的是施食給鬼趣亡靈。

值得注意的是,唐代的西北地區墓葬還出土了玻璃花與絹花等實物。如寧夏固原南郊唐史訶耽夫婦墓(699 年)(圖14)、史鐵棒墓均出土了玻璃花;[42]吐魯番阿斯塔那唐墓(72TAM187)出土了一束黃粉彩色絹花(圖15)。[43]余欣認為墓葬中出現玻璃花應與生死觀念和佛教信仰有關,可能為佛教供養儀式中一部分。[44]上述材料說明隨著佛教對世俗影響的不斷深化,以香花祭祀亡者和神靈的做法在唐代已非常常見。

圖14 寧夏固原南郊唐史訶耽夫婦墓出土琉璃花

圖15 吐魯番阿斯塔那72TAM187出土絹花

(二)宋代祭祖儀式中的花供

在宋代,香花已明確成為祭祀的供具。《東京夢華錄》載:“中元前一日,即賣練葉,又賣雞冠花謂之‘洗手花’。”《燕京歲時記》也載:“八月中秋月圓時,陳瓜果于庭以供月,并祀以毛豆、雞冠花。”值得注意的是,宋時“雞冠花”應該是專門用于供祀的花。《夢梁錄》云:“雞冠花供養祖宗者,謂之‘洗手花’。”宋袁褧《楓窗小牘》云“雞冠花,汴中謂之洗手花。中元節則兒童唱賣,以供祖先”,并提及在山中見到雞冠花“每遙念墳墓,涕淚澘然”。可知香花在宋時的祭祀場合較為流行,已形成專門祭祀祖先的花卉,香花供養已徹底世俗化。①雞冠花在清代文獻中被認為是波羅奢花。見《御定佩文齋廣群芳譜》卷五十二,清高士奇《天祿識馀·雞冠》解釋:“雞冠花,佛書謂之波羅奢花,又汴中謂之‘洗手花’。” 事實上,波羅奢花在唐慧琳《一切經音義卷》云“赤色花”,《翻譯名義集》名曰“紫礦”。

在皇家祭祖典禮中香花也是祭祀供具的重要組成部分,如淳熙五年(1178),“太上皇帝遣(具階)張宗尹特設牲牢旨酒,珍果香花,致祭于本宮土地之神”。[45]《金史》載:“宣徽院排備茶酒果、時饌、茶食、香花等,并如太祖皇帝忌辰供備之數。”南宋時,進行郊祀大禮時要用花朵作為祭祀用品,并規定禮典結束后賜官員花朵。[46]遼寧博物館藏《孝經圖》中也繪制了南宋時祭祀需要的香花供養(圖16)。[47]可知墓葬中供桌上表現的花卉與蔬果,自然也是祭祀供養之物。

圖16 遼寧博物館藏 南宋《孝經圖》局部祭祀用花瓶

唐宋時期,受到盂蘭盆會的影響,佛教中的重要供具——香花,逐步成為祭祀祖先(及神靈)儀式中重要的供具。宋代出現了專門用于祭祀祖先的“雞冠花”、有負責籌備宴會時掌管象生花果的果子局。[48]金代有明確用于奉神的花瓶(圖17)。②安徽蕭縣發現的金代白釉瓶(1141),瓶腹墨書:“白土鎮窯戶趙順,謹施到慈氏菩薩花瓶壹對,供奉本寺。”南宋時,香花供養已是頗為流行的鄉土風俗。③端午節:雖小家無花瓶者,用小壇也插一瓶花供養,蓋鄉土風俗如此。尋常無花供養,卻不相笑;惟重午不可無花供養。參見《西湖老人繁勝錄》,中國商業出版社,1982 年,第10 頁。無論是普通民眾,還是皇親貴胄,祭祖儀式中必然要用香花供養。宋金墓葬側重于對祭祀空間的強調,香花在當時已與祭祖儀式密不可分,自然會成為世俗墓葬的一部分。

圖17 舊金山亞洲藝術博物館藏金代“香花奉神”花瓶

四、花供的功德

隨著佛教對中國文化影響的日益加深,佛教“功德”對喪葬觀念的影響較大,④花供的世俗化也表現在道教齋文中,如“齋主今將花供養,拔度幽魂早生方”。《上方大洞真元妙經品序》提到:“香花供養,則已往生天。普愿歸依,同成道果。” 唐代杜光庭的《戶部張相公修遷拔明真齋詞》載:“丞相太子太師致仕蜀追贈太尉忌辰,謹赍油燭香花供養之具,于成都府玉局化北帝院。”正所謂“喪家命僧道誦經設齋作醮,曰資冥福也”。[49]“花供”出現在世俗墓葬中,除上述兩方面外,與其功德眾多、可使亡者“生天”也有密切關系。

香花供佛能得各種善報,如治病、⑤重熙十四年蕭和之婦《秦國太妃墓志》載:秦國太妃得病之時,“皇太后(秦國太妃女兒章圣皇太后即圣宗欽哀皇后)奉香花以供佛,嚴蓍蔡以告神”。續命、[50]升官、⑥《法苑珠林》中記載,普通五年沙門慧釗感神瑞后,自稱為長生菩薩,當地人們競以香華貢奉每有靈驗,南朝李叔獻祈愿,后果為交州刺史。《大正藏》第53 冊,No. 2122。成佛⑦著名的是儒童本生故事,以及西晉竺法護譯《賢劫經》提及“諸位千佛中供花或者散花而成佛因緣”。《大正藏》第14 冊 No.0425。等。《佛為首迦長者說業報差別經》載花供的功德包括:“一者處世如花。二者身無臭穢。三者福香戒香,遍諸方所。四者隨所生處,鼻根不壞。五者超勝世間,為眾歸仰。六者身常香潔。七者愛樂正法,受持讀誦。八者具大福報。九者命終生天。十者速證涅槃。”《摩訶僧祇律》云:“百千車真金,持用行布施。不如一善華香供養塔。”《佛說華聚陀羅尼經》《一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經》《佛說除蓋障菩薩所問經》都提及香花供養可以有眾多善報。香花供佛的諸多功德中,筆者認為對世俗喪葬觀念影響較大的是“生天功德”和“迎接生天”。

(一)花供與“生天”功德

以花供佛,其功德可使供花人死后生天的因緣故事,是佛教故事中重要且較為流行的主題。①《法苑珠林》中有專門一品《華香篇》,記載多例與香花供養有關的靈異故事。三國吳支謙譯《撰集百緣經》載“王家守池人花散佛緣”“須曼花衣隨身產緣”“二梵志各諍勝如來緣”“眾寶莊嚴緣”“小兒索母買花獻佛”;[51]元魏吉迦夜與曇曜共譯《雜寶藏經》中的“天女本以花散佛化成華蓋緣”“鹿女夫人緣”等因緣故事中均有相似的情節:人們以香花供佛(采花、散花、獻花),身亡后得以生天。

“采花生天”的故事中最著名的當為東晉曇無蘭譯《采花違王上佛受決號妙花經》,經中故事在其他經本中都有記載,廣為流傳。②《佛說佛名經卷》第十三有《南無采花違王上佛授決經》;《經律異相》稱《為王采花遇佛供養》;《諸經要集》也有記載;《法苑珠林》中稱為《采華授決經》;《出三藏記集》中稱《采華違王上佛授記妙華經》一卷(或云《采華違王經》);吐魯番地區曾出土過武后時期民間手抄紙本。敦煌愿文《亡莊嚴》(S.5639)記有“寶樹林間,摘仙花而奉佛”。唐宋時墓志與買地券的券文中,也出現有“為佛采花”“隨佛看花”等佛教用語(圖18)。③目前發現年代最早的是山東臨朐的北齊武平四年(573)《高僑妻王江妃告神木牌》,記有“今為戒師藏公、山公所使,與佛取花,往之不返” 的內容。唐代兩例分別是洛陽顯慶四年(659)《隋故處士成君墓志》中的“西域採花” 和陜西唐景龍四年(710)《隨葬衣被雜物疏》中的“隨佛採花”。宋代最為常見,陜西、安徽、江西、福建、海南等地出土的近三十例買地券的券文中,均有“為佛采花”“隨佛看花” 等佛教用語。這些都是此類故事流行的例證,表現了佛教中“以花供佛生天”主題的流行。

圖18 北齊武平四年高僑妻王江妃券

與彌勒信仰有關的經典中也提及“香花供養”功德,“命終之后譬如壯士屈申臂頃,即得往生兜率陀天”,④(唐)義凈《佛說彌勒下生成佛經》載“受持讀誦、為他演說、如說修行、香花供養、書寫經卷,可以值遇慈氏下生,于三會中咸蒙救度” 是六會事之一。這一觀念在西夏刻本《觀彌勒菩薩上生兜率天經》版畫中也有表現(圖19)。“以花供佛”功德眾多,布施小,得到的果報卻很大,強調的是民眾的發心而非供養的成本,《太平廣記》載:“又一婦人純衣白布,偏環髻,持香花前,語秀遠曰:‘汝前身即我也,以此花供養佛故,得轉身作汝。’”這也說明在當時人們心中,以花供佛具有可以轉生的意義。香花供佛身故后可以得生天,特別契合廣大民眾對死亡之后世界的企盼。

圖19 西夏刻本《觀彌勒菩薩上生兜率天經》TK81版畫

(二)香花迎接“生天”

“花供”的功德除可以“生天”外,持花或散花也標志著迎接亡者,具有特定的象征意義。蓮花被看作是凈土的象征,阿彌陀佛及眾菩薩以金剛、紫金蓮花臺或持金蓮花、七寶蓮花前來接引,敦煌絹畫中引路菩薩手持蓮花(圖20),都是以花迎接亡者赴西方極樂凈土。⑤引路菩薩多手持蓮花與幡,參見李翎《引路菩薩與蓮花手——漢藏持蓮花觀音像比較》,《西藏研究》2006 年第3 期,第61-62 頁。臨猗雙塔寺地宮出土銀棺圖案(圖21)、[52]登封黑山溝宋墓、[53]登封唐莊宋墓(M2)[54]的壁畫中僧人或菩薩手持蓮花的圖像,表達的也是接引之意。

圖20 敦煌絹畫(s.painting 47)

圖21 臨猗雙塔寺地宮出土銀棺右側香花接引亡者

敦煌文書S.3427《結壇散食回向發愿文》(B 文)提及“先圣七祖,蓮花迎而登天;不歷三涂,祥云乘而證果”“祥花藪種,持而天堂戶開;月桂仙香,焚而蠖湯火滅”等,表明蓮花作為凈土世界的象征,是與其接引亡者的功能分不開的,同時它也被視為登天、涅槃解脫的工具或階梯。

不少文獻都記載僧人在瀕死時見香花來迎的情景。如《續高僧傳》載釋道昂臨終時“便見西方香花伎樂,充塞如團云,飛涌而來”。《寶勝寺前監寺大德遺行記》(1110)載和尚圓寂前稱“我見幡花來迎”。[55]可見香花意味著接引亡者至西方極樂凈土世界。凈土世界中“天界仙花”的例子比比皆是。宋金墓室上方如藻井、斗拱處繪制大量花卉的用意可能也受到了佛教凈土觀念的影響。

總體來說,花供因緣故事中對香花供養可以“生天”功德的反復強調,契合了人們死后生天的愿望。另一方面,由于蓮花是西方凈土或天國的標志,也是往生之所托,世俗墓室內裝飾的大量花卉可能兼具希冀墓主人往生天上之意。

結語

宋金墓葬中的“香花供養”與佛教的“花供”有著密切的關聯。佛教中的花供之所以會對世俗墓葬產生影響,筆者認為主要源于以下三個方面:第一,香花與佛教的喪葬儀式如釋迦涅槃、瘞埋舍利、僧尼墓葬等內容密切相關,傳統世俗墓葬與佛教喪葬間存在多方面相互影響。第二,祭祖儀式受盂蘭盆會影響,并借鑒了花供的形式。第三,佛教諸多因緣故事都強調花供具有“生天”的功德,加之“蓮花”作為往生凈土的標志,這些寓意都契合了人們死后生天的愿望。

因此,宋金墓葬中的某些花卉圖像可能并非簡單的裝飾紋樣,結合佛教中花供相關內容的討論,可管窺佛教對世俗喪葬儀式、祭祖習俗、墓葬空間等多方面產生影響。

圖片來源:

圖1:臨夏州博物館,和政縣文化館.和政縣達浪鄉發現一座宋代磚雕墓[G]//馬瓏,編.臨夏考古.蘭州:甘肅文化出版社,2016:135-139,圖16-17.

圖2:山西省考古研究所侯馬工作站.侯馬兩座金代紀年墓發掘報告[J].文物季刊,1996(3):69,圖4.

圖3:西北大學文化遺產學院,甘泉縣博物館.陜西甘泉柳河渠灣金代壁畫墓發掘簡報[J].文物,2016(11):49,圖4.

圖4:河北省文物研究所.河北平山縣兩岔宋墓[J].考古,2000(9):49-59,圖8.

圖5:朱曉芳,王進先.山西長治故縣村宋代壁畫墓[J].文物2005(4):75-85,圖4-1.

圖6:栗田功.ガンダーラ美術:佛陀の世界I[M].東京:二玄社,1990.圖版483,P4-X.

圖7:同[圖6].

圖8:Falk,Harry.The ashes of the Buddha[M].Bulletin of the Asia Institute,2013:43-75.

圖9:Marshall,J.Taxila:an illustratedaccount of archaeological excavations carried out at Taxila under the orders of the Government of India between the years 1913 and 1934[M].Cambridge:CambridgeUniversity Press,1951.

圖1 0:齊心,劉精義.北京市房山縣北鄭村遼塔清理記[J].考古,1980(2):156,圖14.

圖11:陜西省考古研究所.法門寺考古發掘報告[R].北京:文物出版社,2007:186(彩版163).

圖12:王兆麟.唐寺塔基下的罕見奇珍——臨潼縣慶山寺遺址出土一批佛教文物[J].文博,1985(6):34.

圖1 3:河北省文物研究所.宣化遼墓[M].北京:文物出版社,2001:208,圖166.

圖14:寧夏固原博物館,編.固原文物精品圖集下冊[M].銀川:寧夏人民出版社,2013:33.

圖15:新疆維吾爾自治區博物館編.新疆出土文物[M].北京:文物出版社,1975,圖183.

圖16:揚之水.宋代花瓶[M].北京:人民美術出版社,2014:11,圖1-25-2.

圖17:同[圖16],圖1-6-6.

圖18:北齊王江妃墓券.中國書法2010(5).封二.

圖19:俄羅斯科學院東方研究所圣彼得堡分所,中國社會科學院民族研究所,上海古籍出版社,編.俄藏黑水城文獻(1)[G].上海:上海古籍出版社,1996,圖版36.

圖20:馬煒,蒙中,編著.西域繪畫· 3 ·菩薩·敦煌藏經洞流失海外的繪畫珍品[M].重慶:重慶出版社,2010:20.

圖21:臨猗縣博物館,喬正安.山西臨猗雙塔寺北宋塔基地宮清理簡報[J].文物,1997(3):53,圖20.

- 南京藝術學院學報(美術與設計)的其它文章

- 刊前絮語

- Abstracts:

- 中國花鳥畫形神意趣的審美淵源及建構

- 內生衍變:城市公共藝術價值構建的新邏輯①基金項目:2021 年度教育部產學合作協同育人項目《川師—力方視覺科技教學實踐基地》(202102142009)階段性研究成果。

—— 一種當代的視角 - “紀念碑性”:論士人“用玉”及其美學史貢獻 ①基金項目:國家社科基金重大項目《中國古代美學命題整理與研究》(21&ZD068)階段性研究成果;江蘇省研究生科研與實踐創新計劃項目《接受視野下玉器美學的士人趣味闡釋研究》(KYCX23_0038)階段性研究成果。

- 晚清江南文人畫梅觀:以徐榮《懷古田舍梅統》為中心 ①基金項目:國家社科基金藝術學重大項目《中國美術史學史研究》(19ZD19)階段性研究成果。