智慧水利在地下水超采綜合治理中的應用

張 倩,李 楠,宋 揚

(德州市水利局,山東 德州 253014)

1 智慧水利的應用背景

伴隨著經濟社會的高速發展,面對“碳達峰碳中和”的戰略目標,水資源高效利用已成為當下全球關注的焦點。我國地域遼闊,水系眾多,水利工程具有點多、面廣、量大、復雜的特點,傳統的水利發展模式已很難適應當前對水利發展專業化、精細化、智能化的需求,加之物聯網、云計算、大數據等新一代信息通信技術飛速發展,智慧水利應運而生。

智慧水利是運用云計算、物聯網、大數據、移動互聯網和人工智能等新一代信息技術,以“感知、互聯和智能”為特點,全面推進水利規劃、工程建設、運行管理和社會服務智慧化發展的水利信息化技術,能有效提升水資源的利用效率和水旱災害的防御能力,改善水環境和水生態,保障國家水安全和經濟社會的可持續發展[1]。

2018 年中央一號文件明確指出,要大力發展實施智慧農業林業水利工程,自此國內部分地市開始積極探索“智慧水利”工作。“十三五”期間,水利信息化體系不斷完善,各項水利業務向著“數字化、網絡化、智能化”發展,有效促進了傳統水利向現代水利轉變,全面提升了水利服務和支撐能力,為“十四五”智慧水利建設奠定了一定建設基礎和發展條件[2]。

2 德州市地下水超采情況

德州市水資源嚴重匱乏,多年平均年降水量僅561.6 mm,相當于山東省平均水平的83%;人均水資源量211 m3,僅為山東省平均水平的61%、全國平均水平的10%,遠低于國際嚴重缺水線500 m3。隨著經濟社會的快速發展,全市用水需求逐年增長,地表水供水工程尚不完善,非常規水利用率較低,從20 世紀60 年代起開鑿了大量工業、生活和農業取水井,對地下水的過度開發利用造成了區域性超采,形成了涉及夏津、武城、寧津、樂陵4 個縣市的淺層地下水超采區,總面積1 221 km2。德州市境內所有縣市區全部劃為深層承壓地下水禁采區,總面積10 356 km2。地下水超采不僅會引發資源的枯竭,還會帶來嚴重的地質災害,不利于生態和資源的循環持續利用和發展[3]。2016 年,德州市人民政府批復實施了《德州市地下水超采區綜合整治實施方案》,要求在全市范圍內開展地下水超采綜合治理工作,計劃到2020 年將淺層地下水超采量全部壓減完成,深層承壓水超采量壓減50%以上;到2025年,將深層承壓水超采量全部壓減,實現淺層地下水超采區基本消除。

該方案實施以來,德州市按照先建設體制機制、后建設項目工程的總體要求,緊密結合水利改革發展和智慧水利建設,不斷強化地下水資源信息建設,探索了“互聯網+水權交易+階梯水價”的水權交易模式,打造了自備井關停檔案信息化亮點工程,加快推進了地下水超采綜合治理工作。

3 智慧水利應用案例分析

3.1 智慧水利在水資源監測計量中的應用

做好地下水信息動態監測,及時、全面、準確地掌握地下水水位、水量、水質狀況及其變化規律,是實現地下水精細化管理的必要前提,是強化地下水超采治理的重要基礎,一方面能科學有效地反映地下水超采治理效果,另一方面還能為地下水管理的決策行為提供基礎性數據支撐。

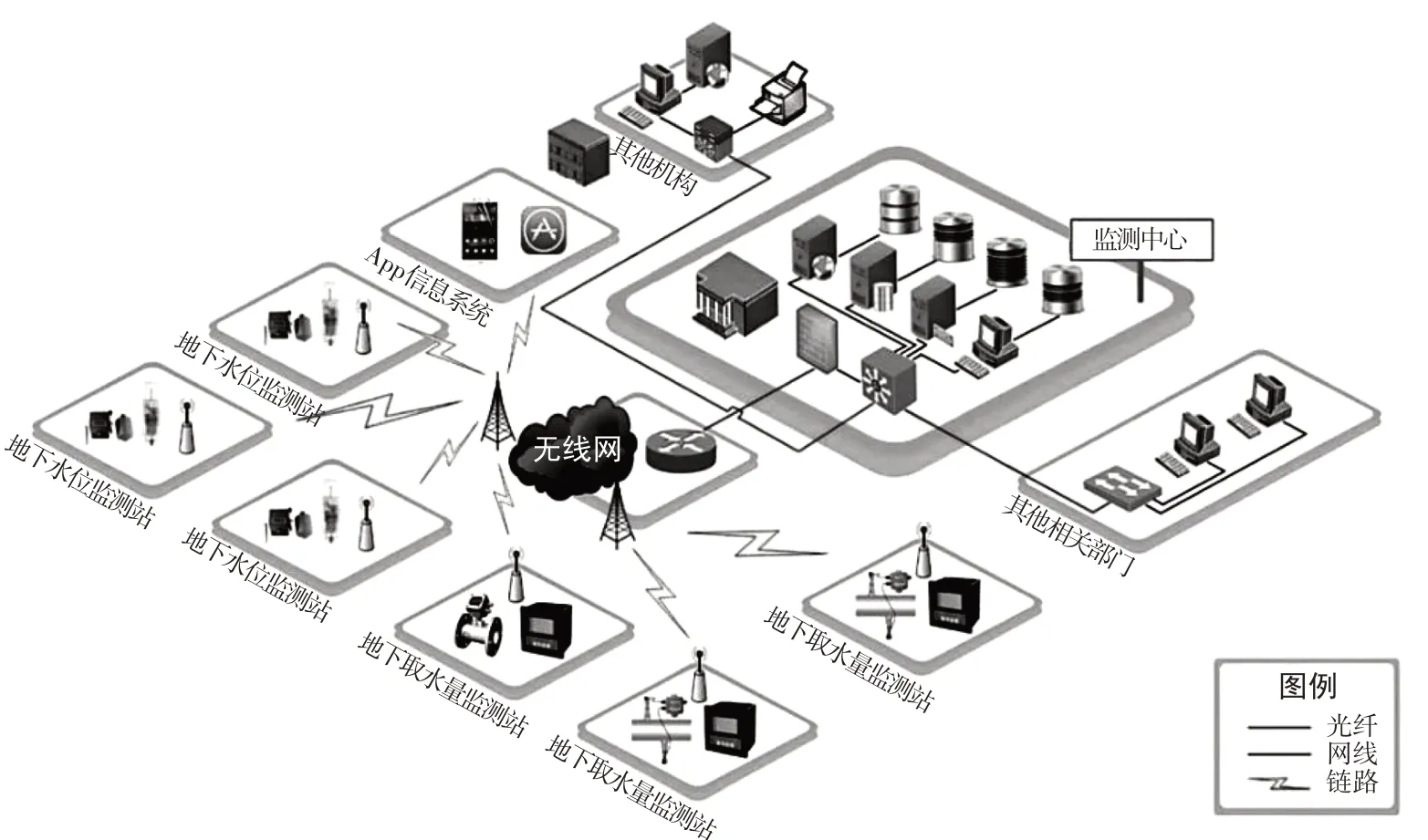

德州市緊跟現代水利科技發展和監督管理對象的需求變化,搶先抓住國家智慧水利建設、水利網信提升行動機遇,依托國家水資源監控能力建設項目,建設地下水資源監測計量系統,全面推進超采區域內重點用水戶和農田水利工程計量設施、技術裝備、信息系統現代化提升。該系統利用Internet/Intranet技術、COM/DCOM 技術、數據庫技術、GIS(地理信息系統)技術、RS(遙感)技術、無線通信技術等,統一規劃布設了地下水監測站點,加密監測超采區地下水位、水質動態,借助多種水位傳感器、水溫傳感器、水質傳感器以及地下水遙測終端機等裝置,實現各類數據的實時上傳。系統利用GIS 和Access 分別建立地下水賦存體與地下水資源三維管理模型,模擬地下水漏斗的動態變化,綜合確定各時段的地下水降深警戒水位及決策系統。系統使用ArcSDE和Oracle管理空間數據和開展數據服務,通過ArcGIS 進行數據的收集、生產、加工和維護,通過WebGIS 進行信息發布,用戶可通過IE 等瀏覽器實現基于網絡的信息共享。系統的建立極大提升了地下水動態信息獲取能力,有效提高了地下水監管力度,初步形成了地下水動態監管“一張圖”,如圖1所示,地下水監管實現信息化、數字化、智能化。

圖1 地下水監測系統總體框架

依據市級438 眼深層地下水觀測井實測數據,以及水文部門每月提供的超采區地下水位監測信息,對德州市地下水超采區水位變化進行分析。分析結果顯示,德州市深層地下水漏斗中心區水位回升2~4 m;淺層地下水超采區平均水位埋深由2010年的8.66 m 回升到目前的8.07 m,上升了0.59 m,淺層地下水漏斗區面積縮小738 km2,地下水位下降趨勢得到了有效遏制,含水層疏干、地面沉降、地裂縫頻發等生態環境和地質問題得到有效遏制。

3.2 智慧水利在水權交易中的應用

水權交易是在初始水權分配的基礎上,運用市場方式對水資源的再次分配,從而提高水資源利用和分配效率、解決水資源供需矛盾、促進水資源節約集約的基本手段,在地下水超采治理中起到節水壓減的作用[4]。

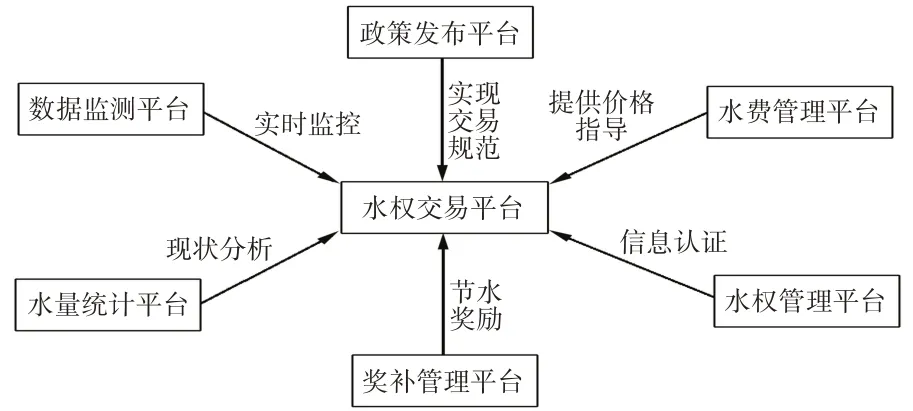

德州市以寧津縣為試點,深入推進水權水市場建設,建立了初始水權確認、水權交易流轉、水資源配置與監管、基層用水組織管理等制度體系,形成了“互聯網+水權交易+階梯水價”的水權交易模式。首先將水權分配到區域,即分配給鄉鎮,作為總量控制紅線;再把水權分配到各行業用水戶,作為各行業用水戶的控制指標;當用水戶水權用完或有結余時,即可開展水權交易。為了規范管理水權交易市場,使交易信息更明確、交易流程更便捷、交易數據更安全,聯合多家軟件公司開發了“互聯網+水權”交易管理平臺。平臺融合信息查詢發布、數據統計分析、水權交易管理等功能,可向水權交易雙方提供水權交易價格指導和政策咨詢,可隨時根據用水戶自身用水情況,及時發布可交易水權掛牌信息或提出水權交易申請,年末公布節水獎勵情況,實現了與多個系統平臺的數據交互,如圖2所示。

圖2 多平臺交互方式

具體交易模式記述如下:首先將用水戶水權等信息錄入數據庫,用水戶實行充值刷卡用水,當用水戶為射頻卡充值時,終端設備將擬充值電量轉換為水量并連接互聯網,聯網成功后服務器端審查擬充水量,當水量小于等于用水戶水權時可順利充值,當大于水權時將無法充值,用水戶只有購買水權再行充值。充值或水權交易成功后,打印機自動打印小票,小票記錄充值或交易情況,充值或水權交易就像使用POS 機消費一樣方便快捷。通過平臺,變原來農民無限制充值為定額內充值,管理機構能夠適時動態掌握農民用水情況,并將用水量控制在水權指標內,達到了平臺管理、刷卡計量、以電控水的目的。

經過6 a 的水權水市場深化改革,成功構建了“互聯網+水權交易+階梯水價”的水權交易模式,形成了一套完整的管理體系、交易制度和獎補政策,極大提升了水資源利用的高效性和靈活性。水權交易的實施,一方面促使各行業用水主體自發研究節水辦法,有力促進了各行業用水方式的轉變,全面提升了居民百姓的自主節水意識;另一方面有效減少了地下水取用量,地下水源得到充分涵養,地下水超采問題得到有效緩解,水資源得到了更好的保護。

3.3 智慧水利在自備井信息管理中的應用

地下水取水工程具有工程隱蔽、單個工程規模小而又高度分散等特點,如若機井建設管理不規范,報廢封填監管缺失,極易出現違法開采地下水問題,因此進一步強化自備井規范管理十分必要[5]。

德州市自實施地下水超采綜合治理以來,累計關停深層承壓水井1 649眼、淺層地下水井2 959眼,關停數量多、涉及類型廣、覆蓋范圍大。為進一步規范封井工作,打造地下水壓采信息化亮點,對全市取用地下水用水量、地下水位和自備井封停后續管理實現精準監控和精細化管理,德州市建立了自備井備案信息系統。自備井關停以后,及時將所關停自備井信息上傳系統,系統將所有關停水井用不同的標記按照取水層位、封井方式標識到衛星地圖上,可清晰查看其地理位置。所有封井信息包括編號、所屬單位、地理位置、井深、管井、封停時間、封井影像等均可在該系統實時查看。所有封存備用水井均裝有遠程監控設備,向系統實時上傳水量信息,并對斷電或者開箱等情況報警提示,有效防止違規取用地下水。系統還設有詳細的統計模塊,從封井年份、封井方式、取水區域、取水層位等不同角度統計分析封井情況。

當前智能手機和無線通信技術發展迅猛,二維碼作為一種新興的信息存儲和自動識別技術,具有存儲信息量大、信息識別快的特點,已在各領域廣泛運用[6]。將二維碼識別技術運用到自備井關停工作中,可極大地提升自備井信息化管理效率和水平。在封井現場為每眼井設立二維碼掃描標識,掃描二維碼即可獲得該眼井的全部信息。后期又整合優化了自備井備案信息系統和深層地下水監控系統,將監測點地圖信息、水量、水位、封井管理4個板塊整合升級,使地下水超采治理進展情況一目了然,為地下水資源的可持續開發與利用、綜合保護與管理提供科學依據和支撐。

4 小結與展望

德州市自實施地下水超采區綜合治理以來,淺層地下水水位逐漸回升,深層地下水水位下降幅度趨于平緩,地下水生態環境得到有效改善。智慧水利的運用全面提升了地下水資源信息化管理水平,實現了地下水監管的系統化、數字化、智慧化,不僅為地下水超采治理效果分析評估提供有效數據支撐,還有力推動了水利改革發展不斷深化。

地下水修復和治理是一個長期緩慢的過程,如何將治理工作長期有效地堅持下去,是目前需要關注的重點。錯綜復雜的地下水系統需要結合水化學、數值模擬等多方面分析,才能揭示其變化特征,更全面完整地掌握地下水動態變化。伴隨水利信息數字化、網絡化和重點領域智能化水平的快速提升,智慧水利在水利變化規律分析、態勢研判、趨勢預測和決策優化等方面優勢凸顯,成為未來進一步探索的重點。