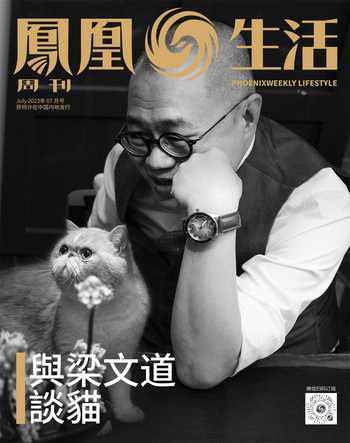

與梁文道談貓

胡建君

梁文道是資深貓奴,養過20多年貓。有幸與道長談貓,便以他講述的那些小故事作為引子,串聯起古今中外關于貓的軼事奇聞,鋪展它們眼中簡單又迷離的世界。

資深貓奴梁文道

經常在路邊招貓惹狗,覺得無上歡喜

道長說過一個故事:曾有一只貓躺在先知穆罕默德大長袍的袍角上,酣然入夢。想起身的穆罕默德不忍心吵醒那只陌生的貓,便割下袍角,讓它繼續安睡。以至于后來的穆斯林都很愛貓,他們覺得貓這種動物,如果它愿意睡在你旁邊,那就是你的幸福。古往今來,那么多人偏愛貓。貓這種精靈般的生物,正如布可夫斯基所說:“它們走著高貴直線,睡著如樸素真理,毫無悔恨與猶豫,一天躺20個小時。”這真是眾人求而不得的自在境界。

在中國,寵貓之風起于唐而興于宋。而早在馬王堆漢墓出土的漆盤中,就刻有貓的紋樣,可見當時貓已進入主流社會。中國歷史上,像道長那樣的愛貓人士不勝枚舉。晚清名臣張之洞可算典范。在千古奇變的時代,他敢多次忤逆慈禧,卻在愛貓面前俯首稱臣。據說他的臥室中有數十頭貓,“貓有時遺矢于書上,輒自取手帕拭凈,不以為穢。且向左右侍者說:貓本無知,不可責怪,若人如此,則不可恕。”譚嗣同評價張之洞能力顧大局,又能通權達變,從他對待貓的態度上,亦可見一斑吧。

放眼世界,從法老時代的埃及到路易十五的法蘭西,從克里米亞戰爭到斯大林格勒保衛戰,處處都有貓的身影。歷史上的偉大人物如奧古斯都、維多利亞女王、丘吉爾、羅斯福、戴高樂等都與貓有不解之緣。在那些文藝大家中,更有數不勝數的狂熱愛貓者。達·芬奇認為小貓簡直就是大師的杰作,他在《貓的位置與動作研究》中描繪了幾十種貓的姿勢和動態,每個個體都能獨立成畫。雕塑家賈科梅蒂則宣布:“火災中,在倫勃朗和一只貓之間,我選擇拯救貓。”可以說是至情至性的極品貓奴了。

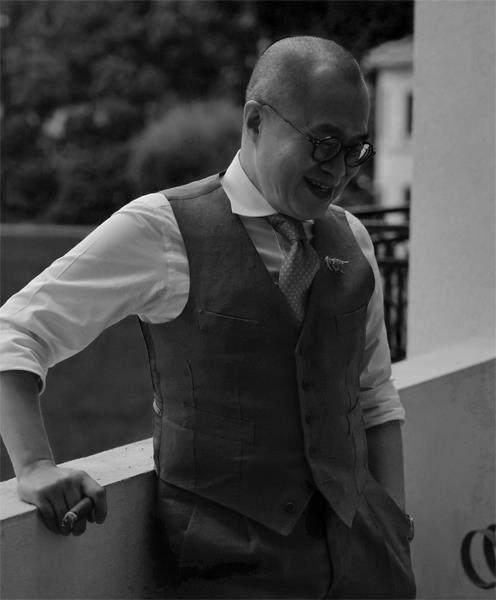

“我與相遇的貓多屬于露水情緣。小時候的鎮海老家大院四季芳草鮮美。奶奶養了一只花斑貓,后來不斷有野貓加盟。它們日夜行走在院墻上方,有時一招手,就會飛奔而來,在你面前做各種媚態和高難度打滾,顯示它們是靠才藝來混飯的。那些貓兒們,總是倏忽而來,又漸漸地不知所蹤。小時我用零花錢買下了買得起的各種小動物,像‘雞兔同籠這種無聊的數學題,還有《舊唐書》里記載的‘貓鼠同乳,我是有實戰經驗的。”道長深有共鳴,說他小時也養過很多小動物,貓貓狗狗之外,甚至還有蜥蜴、海馬、魚蝦和各種昆蟲。他難得會呵斥家里的貓,就是阻止它們玩弄壁虎或其他昆蟲,貓口奪“食”后,便用小盒子裝起,放生到樓下的花壇里。佛教徒的道長總有溫柔的仁愛之心,覺得萬物有靈。他對各類小動物主題的動畫片如數家珍,喜歡天竺鼠車車、皮卡丘甚至灰太狼,一個人也能反反復復看得津津有味,笑出聲來。更經常在路邊招貓惹狗,覺得無上歡喜。

人與貓的相逢,也是撲朔又迷離,有些相遇是致命的,有些則意味著重生。廣州市中心的街上曾有數之不盡的排檔,旁邊的招牌有“冬季補身真材實料龍虎鳳”的,即蛇肉貓肉狗肉共冶一爐,所幸這些老排檔后來與老街一起消失了。但有天道長卻又與“肉貓”重逢。當時他和朋友從紅樹林出來,聽見貓叫連連,相當哀怨,便循聲走進一家簡陋的半露天食店。他們注意到店外魚塘邊搭了一座籠子,籠內有貓六七只,店家說是養著玩的,若有客人要就拿出來宰殺。道長聞言,便將貓兒們全部買下。除了一只趁亂跑掉,其他裝進麻袋帶回朋友村子放養。

“小吉是我的貓,她活了十七年”

道長說,“小吉”去世的那天晚上,他正在北京開會,準備第二天的一場盛大的活動。接到報訊電話的一刻,他的腦中一片空白,毫無意識地猛然站起。小吉是他的貓,活了十七年,相當于八九十歲的老人。養寵物的人都明白,跟隨多年的貓貓狗狗,那就是自己的家人。道長后來又養了幾只貓,都是各種途徑隨緣救助而來,沿用了之前主人起的“妞妞”、“仔仔”這些通俗的名字,也就隨遇而安了。

但在宋人眼中,“聘”貓其實是件鄭重的事,要挑選黃道吉日下“納貓契”并認真取名。在東南地區,典型的聘禮是“鹽”,蓋因“鹽”與吳音的“緣”發音相近。大多則是茶、魚之類的日常之物,甚至還有用“黃芝麻、大棗、豆芽諸物”的。陸游曾“鹽裹聘貍奴”,并把自己的貓稱為“於菟”,那可是月亮上披著虎皮的小兔子。詩人曾幾也寫過“青蒻裹鹽仍裹茗,煩君為致小於菟”,他拿青嫩的香蒲包裹好鹽和茶葉,鄭重地去往朋友那里求一只貓。文徵明更是事先在家鋪好毛毯,以箬葉包鹽去請貓:“珍重從君乞小貍,女郎先已辦氍毹……遣聘自將鹽裹箬,策勛莫道食無魚。”黃庭堅聽說朋友家的貓兒將生崽,便買了魚穿上柳枝,興沖沖地去討要一只,就有了“買魚穿柳聘銜蟬”的詩句。

“銜蟬”也是貓的代稱。《表異錄》中就將貓稱作“銜蟬”,《格古論》里叫作“烏圓”,《韻府》中稱為“貍奴”,在《本草集解》中則呼為“玉面貍”,都是聲情并茂的愛稱。“銜蟬”著眼于貓的花色,指純色的貓,嘴邊有蟬樣異色花紋。《清異錄》載:“唐瓊花公主,自總角養二貓,雌雄各一,白者名銜花朵……其一白而嘴邊有銜花紋,呼為銜蟬奴”,可見根據該部位花紋的不同,可以銜花朵、銜蝶、銜如意、以至銜萬物。古人總有腦洞大開的浪漫,讓平淡的日常變得繽紛可愛。

給貓取名,是古人樂此不疲的事。若為通體雪白之貓,便可為“尺玉霄飛練”;通身黑色而四足全白則稱為“踏雪尋梅”;純黑而尾巴尖兒帶白色的叫“墨玉垂珠”;純白而尾黑者則為“拖槍掛印”,真是又美又颯。相傳武則天好貓,武氏之后愛貓之人不減,同時賜予貓更多別有意趣的名字:田鼠將、昆侖妲己、雪姑、白老等,喚來凜凜有武俠之氣;嘉靖皇帝有只愛貓叫“眉霜”,晚上跑到哪個嬪妃處,他就去那里就寢。想來這只眉霜,必定是三千寵愛在一身了。

全世界愛貓之心略同,各種名字讓人忍俊不禁。如薩特的貓叫“Nothing”;反對邏各斯中心主義的法國哲學家雅克·德里達,他的貓就叫“邏各斯”;安迪·沃霍爾一度養過25只貓,全取名為“Sam”。道長聽聞,曾表示好奇:不知安迪·沃霍爾是如何辨認并招呼他的每一只貓的呢?

貓的影響之廣,乃至中英文也有因貓而成的。比如,人們白天小睡一會,英文可以說“cat nap”;比如,中文的“貓步”。東漢大將軍梁冀的老婆孫壽大概是最早發明貓步的女人。《后漢書》寫她“色美而善為妖態,作愁眉,啼妝,墮馬髻,折腰步,齲齒笑,以為媚惑。”什么都不好好弄,一定要搞成殘花敗柳的模樣惹人憐惜,走著搖晃成一條直線、似乎要折斷細腰的貓步,露著牙疼般唏噓的笑容,扮足一只妖媚慵懶的貓。

正如巴泰伊所說:

“動物在我眼前展布了一道熟悉的深淵”。

漆黑如深淵的貓眼,吾人就算縱身一躍,亦不知何日見底。

神秘如貓

梁文道:就在德希達與那頭貓四目交投的那一刻,哲學便開始了。

道長認為貓與人,原是兩道平行生命之不可能的相遇。就像博爾赫斯在《致一只貓》中寫道:“你屬于另一種時間。你是王者,在如夢般隔絕的地?。”

確實,貓與人,各自充滿奇跡。道長講過哲學家德希達的例子。哲學家洗完澡,赤身裸體地從浴室走出來,迎面就看見他家的貓端坐地上,抬頭注視著他。他一時羞愧,迅速抓起一條浴巾圍住下身。再過一會兒,他又為了自己的羞愧而羞愧,為什么會害怕在一頭貓面前裸露?莫非把貓當成人看了?對一頭貓而言,以對待人的方式看待它,算得上是一種尊重嗎?那怎么才是貓的方式,怎樣做才尊重貓?而“尊重”這個概念是否也埋藏了過重的人類色彩?各種“子非魚”的問題接踵而生。道長認為,就在德希達與那頭貓四目交投的那一刻,哲學便開始了。正如巴泰伊所說:“動物在我眼前展布了一道熟悉的深淵”。漆黑如深淵的貓眼,吾人就算縱身一躍,亦不知何日見底。

道長曾喂養過的一只流浪貓,消失了一段時間。等再次相遇時,只見它瞳孔渙散,如漩渦一般暈開,與道長四目相對后,即轉身離開。這只貓大概瀕臨死亡了,來做最后的告別。道長后來一直在回憶那個迷離又渙散的眼神,如此憂傷神秘,卻令人著迷。貓與他,在彼此生命中相遇離別,似近又遠,始終隔著迷幻的深淵。愛倫·坡就希望自己的小說能“神秘如貓”。如果魚身上呈現的是水的波動,那么貓身上與生俱來的則是空氣的形態,似乎觸手可及,卻又無邊無際,它不指向確定的歸屬,它是萬物。

在中國傳統文化中,貓也自帶遠古的神秘氣質。《詩經》中描繪過一個富庶的樂土:“魴鱮甫甫,麀鹿噳噳。有熊有羆,有貓有虎。”眼前便浮現出傅抱石筆下“乘赤豹兮從文貍”般的多情山鬼,左牽貓,右從虎,騎行在《丹楓呦鹿圖》那般美到迷離的山林之中。在貓的身上被賦予了很多不可能又矛盾統一的哲學氣質。俞樾的《右臺仙館筆記》寫過一只長年和念佛的老婦一起吃豆腐的貓:“先食白飯,飯盡,乃食豆腐,日日如是。”作者的長女聞而笑曰:“此婦所修未知何如,此貓必成正果矣。”《夜譚隨錄》還記錄過一只能唱戲的貓:“護軍參領舒某,喜詠歌。一日,友人過訪……忽聞戶外細聲唱所謂‘敬德打朝者,諦聆之,字音清楚合拍,妙不可言……潛出窺何,則見一貓人立月中,既歌且舞。舒驚呼其友,貓已在墻,以石投之,一躍而逝,而余音猶在墻外也。”好美妙的立月貓人啊。而貓身上,正彌漫著如此亦真亦幻的氣息,感覺一切故事正在發生,所有傳說皆有可能。

甚至貓也能被訓練開發出一些實用的技能。明人郎瑛在《七修類稿》中記載了一只幫主人拿鑰匙的貓:“杭州城東真如寺,弘治間有僧曰景福,畜一貓,日久馴熟,每出誦經,則以鎖匙付之于貓。回時擊門,呼其貓,貓乃含匙出洞交主也。”這已經近乎“炫技”,如果不是愛之深,信之切,又何必多此一舉呢?

貓眼世界

梁文道:貓與人的關系,就是我們今天理想的人際關系。

道長說,讀書到最后,是為了讓我們更寬容地去理解這個世界有多復雜。獨居是安靜的,因為它接近真空。可以“讀一些無用的書,做一些無用的事,花一些無用的時間,都是為了在一切已知之外,保留一個超越自己的機會。”這個時候,世人都是多余的。卻可以有一只若即若離的貓,并且像貓那樣,用簡單來對抗一切的復雜。

的確,貓的世界直接而坦誠,更依靠直覺,似乎在無聲無息之中洞悉一切。海明威養貓成癮,“只要有了?只,就會有下?只” ,這些貓在這位作家古巴的家中甚?有??的客房。海明威曾這樣描述他眾多的貓咪朋友們:“貓能做到情感上的絕對坦誠。?,出于這樣或那樣的原因,總會隱藏??的感覺,但貓不會。”詩人黑塞在《荒原狼》中陳述同樣的觀點:“你仔細看看動物……它們一個個都那樣自然,沒有一個動物發窘,它們都不會手足無措,它們不想奉承你,吸引你,它們不做戲。”是的,它們顯露的是本來面貌,就像草木山石,日月星辰。魯迅先生并不喜歡貓,但也承認動物界“適性任情,對就對,錯就錯,不說一句分辨話。”簡單直接,往往最有力量。

道長曾談起夏目漱石的《我是貓》,是用貓的口吻,嘲笑盡社會的瘋狂:“人類不可能永遠繁榮昌盛下去。嗯,我愿靜候屬于貓族時代的到來。”夏目漱石筆下的貓,用冷漠疏離的眼光,看透人的荒唐、虛偽、自私,還有價值觀上的虛無。其嘲諷批判的不只是空談闊論的知識分子,更是一個社會光怪陸離的文化氣氛。放眼當下,更讓人心有戚戚。

大概入世越深,越能理解和親近貓,這也是一種雙向奔赴。作家雷蒙德·錢德勒在給友人的書信中,介紹他的一只相伴20年的叫“塔基”的貓,說她總是鎮靜?若,從來不會靠近不喜歡貓的?。但是真正愛貓的?就算來得再遲,就算完全陌生,她也會徑直?到?家?前示好,從無差錯。在日常交往中,我們也往往一眼定終身,根據對方的樣貌和氣息來判定是否同類,就像貓的直覺,并保持舒適妥帖的距離。道長認為,我們今天理想的?際關系,就是貓與?的關系。

鐘嶸《詩品》云:“使窮賤易安,幽居靡悶,莫尚于詩矣。”貓大概也有同樣的作用,一貓相伴,無愁無悶,令人自足。它慵懶而獨立,優雅而神秘,簡單透明卻又難以捉摸。它的四掌固然柔軟,但爪甲卻依舊鋒利,愛憎分明而所向披靡。