肱骨干骨折術后骨不連患者血清β-CTX、sICAM-1水平表達分析

李書寬

(河南省唐河縣人民醫院骨科二病區 唐河 473400)

肱骨干骨折為臨床常見骨折,臨床常采用髓內釘內固定治療,但因骨折端血運差,常合并軟組織損傷,部分肱骨干骨折患者在接受手術治療后有較高的骨不連發生風險[1]。有研究指出,肱骨干骨折患者術后骨不連的發生可引起持續疼痛和活動受限等,對患者的日常工作及生活造成嚴重影響,且需再次治療,增加治療費用,延長住院時間[2]。人可溶性細胞間黏附分子1(sICAM-1)是骨折愈合的相關生化指標,為重要的黏附分子,在介導炎癥反應中起到重要的作用[3]。有研究指出,sICAM-1 可通過介導細胞間、細胞與細胞外基質黏附作用,由于炎癥細胞浸潤,導致骨折端炎癥損傷,影響骨折愈合[4]。而Ⅰ型膠原羥基端肽β 特殊序列(β-CTX)是Ⅰ型膠原的重要降解產物,當骨痂改建時Ⅰ型膠原發生降解,生成β-CTX,可反映骨吸收情況[5]。且有研究指出,當破骨細胞調節骨吸收時,隨著基質膠原水解,β-CTX 的生成明顯增多,并認為β-CTX 與骨折愈合密切相關[6]。鑒于此,本研究探討血清β-CTX、sICAM-1 水平與肱骨干骨折患者術后發生骨不連的關系。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取醫院2019年1月至2020年6月收治的肱骨干骨折患者100 例為研究對象。納入標準:經X 線、CT、MRI 檢查確診為肱骨干骨折;接受髓內釘內固定手術治療;新鮮閉合性骨折。排除標準:合并多發傷、多發骨折;病理性骨折;合并嚴重內科疾病;合并骨質疏松癥。男59 例,女41 例;年齡25~67 歲,平均(38.15±4.10)歲;致傷原因:交通事故51 例,跌倒38 例,其他11 例。患者及家屬對本研究內容知情,自愿參與并簽署知情同意書。本研究經醫院醫學倫理委員會批準(倫理審批號:倫理字201800195 號)。

1.2 骨不連評估標準及分組方法 參照《外科學》[7]中標準,若患者在內固定術后骨折端超過9 個月未出現愈合跡象且經過3 個月的連續觀察仍無愈合跡象,經影像學檢查證實骨折端存在明顯間隙,則判定為發生術后骨不連,納入發生組,反之則納入未發生組。

1.3 基線資料收集 設計基線資料調查表,統計兩組以下資料:性別(男、女)、年齡、致傷原因(交通事故、跌倒、其他)、骨折部位(骨上段、骨中段、骨下段)、骨折類型(橫行骨折、斜行骨折、粉碎性骨折、其他)、吸煙史(有、無)、骨折旋轉角度、術中閉合復位次數、術中擴髓情況(有、無)。

1.4 血清β-CTX、sICAM-1 水平測定 采集患者外周靜脈血5 ml,3000 r/min 離心10 min,分離上層血清,用酶聯免疫吸附法測定血清β-CTX、sICAM-1水平。

1.5 觀察指標 統計患者骨不連發生情況,對比骨不連發生組與未發生組基線資料,術前血清β-CTX、sICAM-1 水平;Logistic 回歸分析各主要指標與骨不連發生的關系;繪制受試者工作特征曲線(Receiver Operating Curve,ROC)并計算曲線下面積(Area Under Curve, AUC), 檢驗血清β-CTX、sICAM-1 預測肱骨干骨折術后骨不連風險的價值;繪制決策曲線,分析聯合血清β-CTX、sICAM-1 水平的預測模型預測肱骨干骨折術后骨不連發生風險價值。

1.6 統計學方法 采用SPSS25.0 軟件分析數據。計數資料用%表示,行χ2檢驗,多組間率的比較采用Bonferroni 方法校正,檢驗水準α=原α 水平/比較次數,即0.05/3=0.0167、0.05/4=0.0125;計量資料均經正態性檢驗,用(±s)表示,組間用獨立樣本t檢驗;各主要指標與骨不連關系用Logistic 回歸分析;繪制ROC 曲線,并計算AUC 值,檢驗血清β-CTX、sICAM-1 水平預測肱骨干骨折術后骨不連風險價值,AUC 值>0.90 為預測性能較高,0.71~0.90 為有一定預測性能,0.50~0.70 為預測性能較低,<0.50為無預測性能;采用R4.1.0 統計分析軟件和“rmda”軟件包,以凈受益率為縱坐標,高風險閾值為橫坐標,繪制決策曲線,分析聯合血清β-CTX、sICAM-1水平的預測模型預測肱骨干骨折術后骨不連發生風險價值。

2 結果

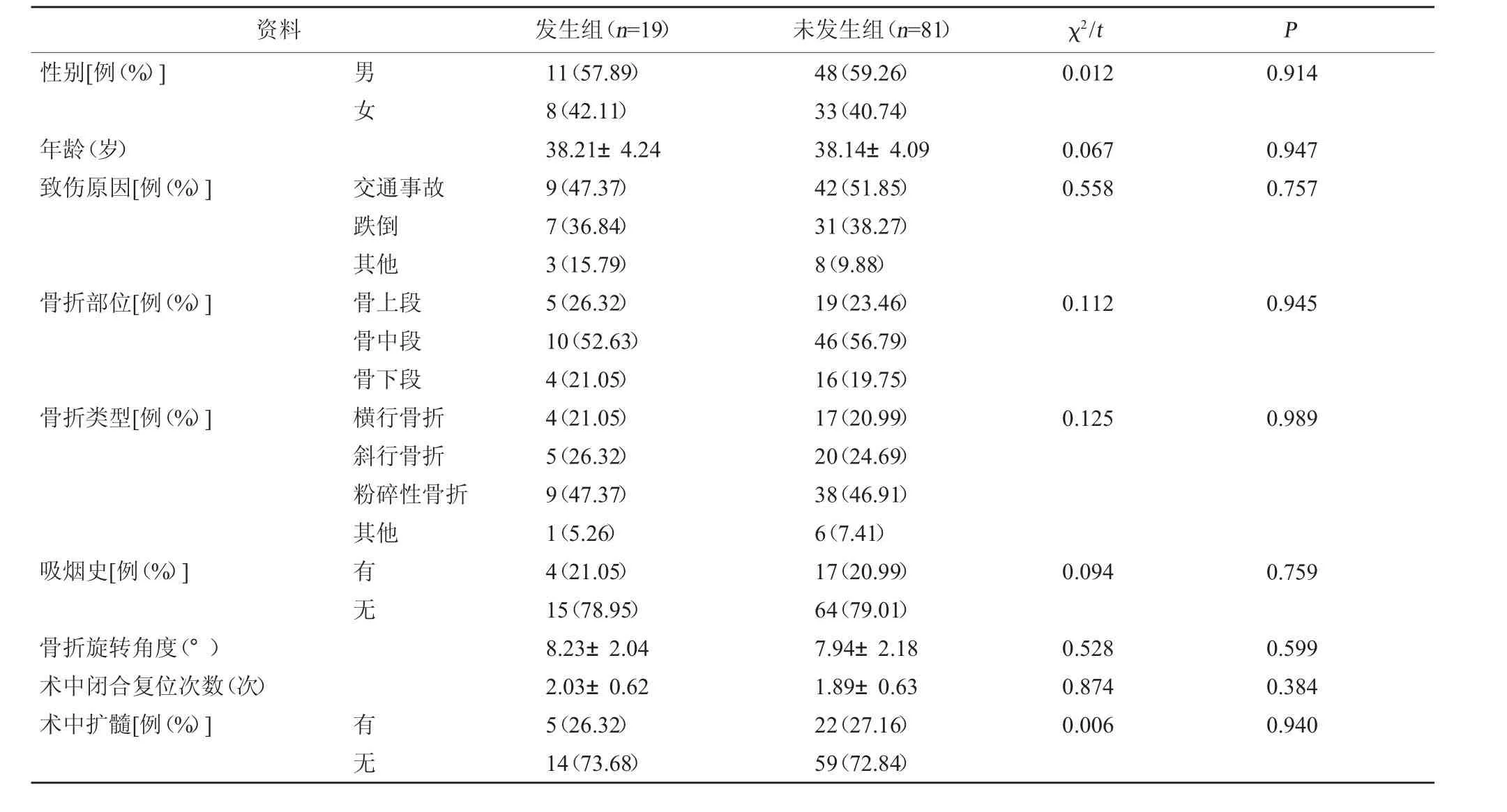

2.1 兩組基線資料比較 兩組基線資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組基線資料比較(±s)

表1 兩組基線資料比較(±s)

資料發生組(n=19)未發生組(n=81)χ2/tP性別[例(%)]男女0.0120.914年齡(歲)致傷原因[例(%)]0.0670.5580.9470.757骨折部位[例(%)]0.1120.945骨折類型[例(%)]交通事故跌倒其他骨上段骨中段骨下段橫行骨折斜行骨折粉碎性骨折其他0.1250.989吸煙史[例(%)]0.0940.759骨折旋轉角度(°)術中閉合復位次數(次)術中擴髓[例(%)]有無有無11(57.89)8(42.11)38.21±4.249(47.37)7(36.84)3(15.79)5(26.32)10(52.63)4(21.05)4(21.05)5(26.32)9(47.37)1(5.26)4(21.05)15(78.95)8.23±2.042.03±0.625(26.32)14(73.68)48(59.26)33(40.74)38.14±4.0942(51.85)31(38.27)8(9.88)19(23.46)46(56.79)16(19.75)17(20.99)20(24.69)38(46.91)6(7.41)17(20.99)64(79.01)7.94±2.181.89±0.6322(27.16)59(72.84)0.5280.8740.0060.5990.3840.940

2.2 骨不連發生情況 經隨訪,100 例肱骨干骨折患者術后發生骨不連19 例(19.00%)。2.3 兩組術前血清β-CTX、sICAM-1 水平比較發生組術前血清β-CTX、sICAM-1 水平低于未發生組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組術前血清β-CTX、sICAM-1 水平比較(ng/ml,±s)

表2 兩組術前血清β-CTX、sICAM-1 水平比較(ng/ml,±s)

組別nβ-CTXsICAM-1發生組未發生組1981 t P 0.45±0.040.51±0.054.8710.000153.45±28.45178.43±30.223.2770.002

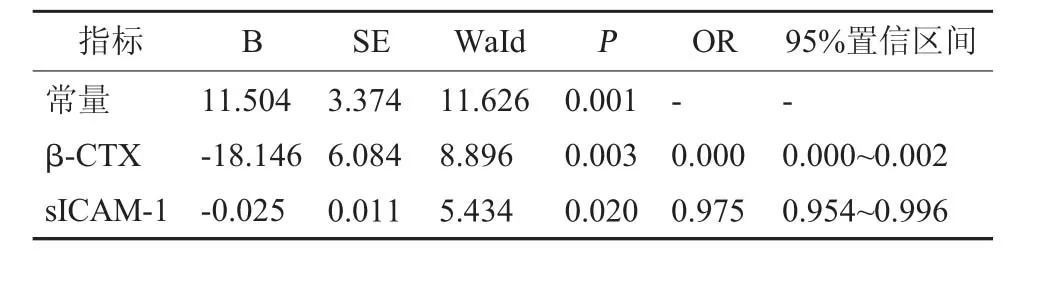

2.4 各主要指標與肱骨干骨折術后骨不連關系的Logistic 回歸分析 將肱骨干骨折術后骨不連發生情況作為因變量(1=發生,0=未發生),將表1 中有差異的變量作為自變量,逐個納入作單元Logistics回歸分析。后將P條件放寬至<0.2,納入符合條件的變量(β-CTX、sICAM-1),建立多元回歸模型。結果顯示,血清β-CTX、sICAM-1 的過表達均是肱骨干骨折術后骨不連發生的保護因子(OR<1,P<0.05)。見表3。

表3 各主要指標與肱骨干骨折術后骨不連關系的Logistic 回歸分析

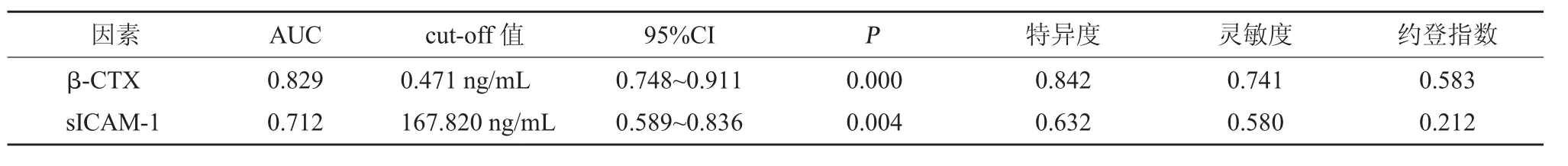

2.5 血清β-CTX、sICAM-1 水平預測肱骨干骨折術后骨不連發生風險價值分析 將肱骨干骨折術后骨不連發生情況作為因變量(1=發生,0=未發生),將血清β-CTX、sICAM-1 水平作為狀態變量,繪制ROC 曲線。見圖1。結果顯示,血清β-CTX、sICAM-1水平預測肱骨干骨折術后骨不連發生的AUC 均>0.70,有一定的預測價值。見表4。

圖1 血清β-CTX、sICAM-1 水平預測肱骨干骨折術后骨不連發生風險價值ROC 圖

表4 血清β-CTX、sICAM-1 水平預測肱骨干骨折術后骨不連發生風險價值分析

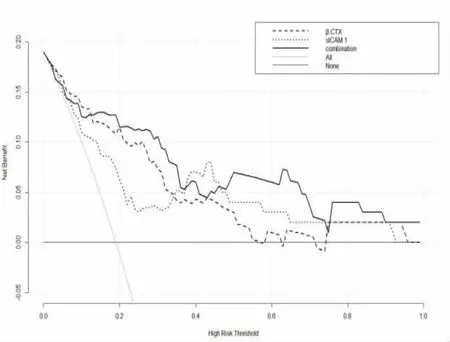

2.6 血清β-CTX、sICAM-1 水平預測肱骨干骨折術后骨不連發生的決策曲線 以凈受益率為縱坐標,高風險閾值為橫坐標,繪制決策曲線。見圖2。結果顯示,當高風險閾值為0~0.99 時,凈受益率大于0,有臨床意義,且高風險閾值取值越小,凈受益率越大,最大值為0.19;在閾值0.11~0.37、0.46~0.74、0.76~0.90 范圍內,聯合血清β-CTX、sICAM-1 水平的預測模型預測肱骨干骨折術后骨不連發生的凈受益率優于單純血清β-CTX 或單純血清sICAM-1。

圖2 血清β-CTX、sICAM-1 水平預測肱骨干骨折術后骨不連發生的決策曲線圖

3 討論

髓內釘內固定因其具有生物力學特性及保護骨折端血運的優勢,在肱骨干骨折患者中應用廣泛。但因肱骨干獨特的解剖、血運結構等,肱骨干骨折患者術后骨不連發生風險較高[8]。研究指出,肱骨干骨折骨不連率為5%~10%[9]。也有部分學者認為,肱骨干骨折骨不連率高達30%[10]。本研究結果顯示,經隨訪100 例肱骨干骨折術后發生骨不連19 例,發生率為19.00%,表明肱骨干骨折患者骨不連發生風險較高,與上述研究結果相似。明確與肱骨干骨折患者術后骨不連發生相關的指標十分必要。

有研究指出,骨折是一種骨組織結構的損傷,其發展過程包括壞死、骨折修復、炎癥反應等,多為暴力造成,均會影響到細胞外基質[11]。而sICAM-1 是一種細胞外基質黏附因子,也是免疫球蛋白超家族的重要成員,在傷口修復、介導炎癥細胞與血管內皮細胞黏附中起到重要的作用[12]。有文獻指出,sICAM-1 的升高可導致機體出現過度炎癥反應,是骨折發生后影響其愈合的重要原因[13]。β-CTX 來源于Ⅰ型膠原降解,當破骨細胞調節骨吸收時,隨著骨基質膠原水解,β-CTX 的生成明顯增加[14]。有研究指出,β-CTX 的含量增高反映骨吸收程度、骨質流失的增加,骨折患者得到有效的治療β-CTX 水平維持在較低濃度,停止治療的患者β-CTX 立即升高[15]。由此,說明血清β-CTX、sICAM-1 水平或與肱骨干骨折患者術后骨不連發生有關。本研究結果表明血清β-CTX、sICAM-1 水平的低表達可能會導致肱骨干骨折患者術后骨不連的發生。分析可能的原因:sICAM-1 為機體重要黏附分子,在炎癥反應中具有黏附和趨化的作用,若入院時肱骨干骨折患者的血清異常低表達,可通過介導細胞與細胞外基質的黏附作用,誘導炎癥細胞浸潤,加重骨折端的炎癥損傷,增加患者術后骨不連的風險[16~17]。而β-CTX 是一種與骨折愈合相關的生化指標,可反應骨吸收情況,若術前肱骨干骨折患者的血清β-CTX 異常低表達,可導致骨細胞和軟骨細胞增生降低,Ⅰ型膠原降解降低,增強破骨細胞活性,促進骨吸收,不利于骨折愈合,增加肱骨干骨折患者術后骨不連發生風險[18~19]。

為進一步證實血清β-CTX、sICAM-1 水平與肱骨干骨折患者術后骨不連的關系,本研究進行回歸分析,并繪制ROC 曲線,結果顯示,血清β-CTX、sICAM-1 的過表達均是肱骨干骨折術后骨不連發生的保護因子,入院時血清β-CTX、sICAM-1 水平預測肱骨干骨折術后骨不連發生的AUC 均>0.7,有一定預測價值。繪制決策曲線,結果顯示,聯合血清β-CTX、sICAM-1 水平的預測模型預測肱骨干骨折術后骨不連發生的凈受益率優于單純血清β-CTX或單純血清sICAM-1。

綜上所述,血清β-CTX、sICAM-1 水平與肱骨干骨折患者術后骨不連發生有關,二者可用于肱骨干骨折患者術后骨不連發生風險的預測,且聯合預測凈受益率更高。