器官移植后合并馬爾尼菲籃狀菌感染1例

宮一凡,薛曉艷

航天中心醫院重癥醫學科,北京 100049

1 病例資料

患者,男性,52 歲,主因“肝腎聯合移植術后4 月、發現肺部陰影1周”于2022 年8 月24 日收入某院重癥醫學科。患者于2022 年4 月在廣西壯族自治區某醫院行肝腎聯合移植術,術后恢復良好,動態監測血肌酐在200μmol/L 左右波動。患者于2022 年8 月16 日在外院調整他克莫司藥物劑量時發現肺部陰影,考慮肺部感染可能,予以美羅培南、更昔洛韋等藥物(具體劑量及用法家屬訴不詳)聯合抗感染治療。2022 年8 月19 日患者出現發熱,體溫最高達38.2℃,予以注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉40mg 靜脈滴注后體溫下降,后調整為醋酸潑尼松片10mg 口服。患者于2022 年8 月22 日就診于北京某三甲醫院復查胸部CT,結果顯示肺部陰影無好轉,考慮不除外真菌感染,予加用注射用醋酸卡泊芬凈聯合抗感染治療,患者出現明顯胸痛,深呼吸后加重,為進一步診治轉至某院重癥醫學科。既往2022 年4 月于當地醫院診斷為腎性高血壓、肝功能不全,并行肝腎聯合移植術,移植術后規律口服醋酸潑尼松片10mg/次,qd和他克莫司1mg/次,bid等藥物至今。

入院體格檢查:體溫37.2℃,脈搏86 次/min,呼吸18 次/min,血壓121/86mmHg。意識清楚,雙肺呼吸音清,左肺聞及散在少量濕啰音,心臟、腹部及神經系統體格檢查結果均為陰性。

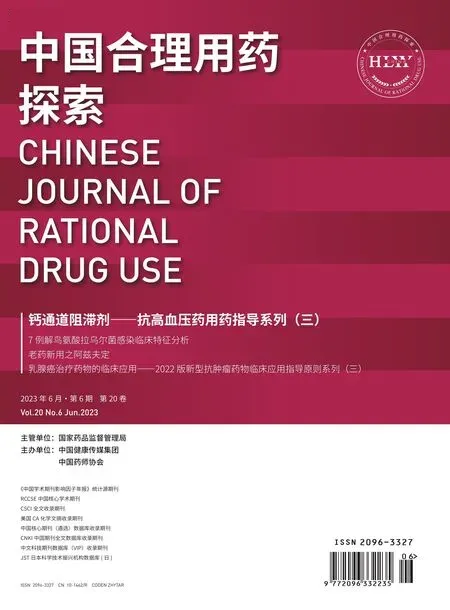

入院化驗結果顯示:白細胞計數為7.16×109/L,中性粒細胞百分比為97.3%,血紅蛋白93g/L,血小板計數為228×109/L,降鈣素原為0.11ng/ml,血肌酐為174μmol/L;(1,3)-β-D 葡聚糖為75pg/ml;肝功能、凝血、心肌酶、巨細胞病毒(cytomegalovirus,CMV)脫氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA)檢測、EB 病毒DNA 檢測等指標均正常。2022 年8 月24 日患者胸部CT 提示:左肺下葉實變影(圖1a),左側葉間裂積液(圖1b)。

圖1 患者2022 年8 月24 日(入院當天)胸部CT 檢查結果

考慮到患者的免疫抑制狀態及肺內感染灶,抗微生物治療上需廣泛覆蓋病原體,因此入院后調整治療方案為:鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液(0.4g/次,qd)、注射用更昔洛韋(0.25g/次,q12h)、注射用醋酸卡泊芬凈(50mg/次,qd)以抗感染,注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉(40mg/次,qd)以進行抗炎治療并調節免疫系統紊亂、抑制排異反應,繼續服用他克莫司膠囊等口服藥物,并加用低分子肝素鈣注射液(4000AXaIU/次,qd)抗凝。為明確病原體,留取血標本行二代測序(next generation sequencing,NGS)檢測,24h 后結果回報見表1。

表1 患者住院期間不同監測時間的二代測序(NGS)檢測結果

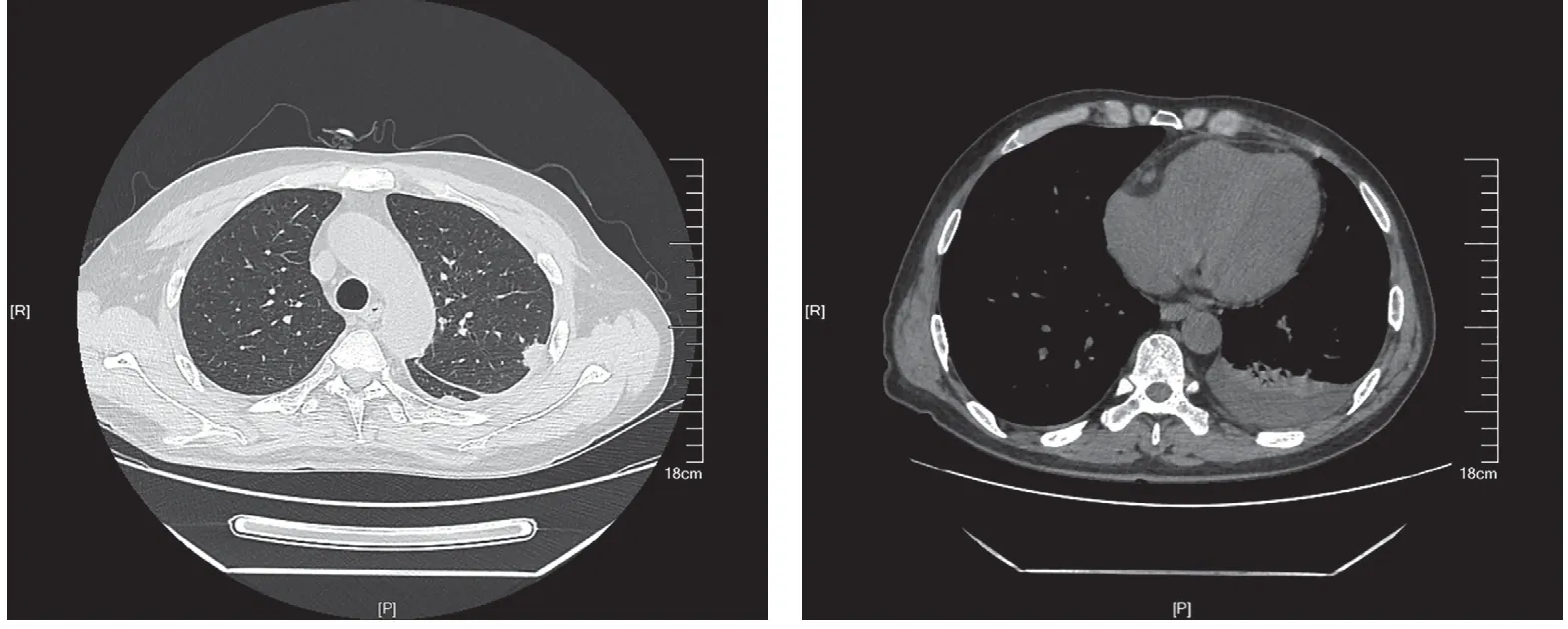

2022 年8 月25 日患者再次出現發熱,體溫最高達38.6℃(圖2),結合NGS 檢測結果,將抗菌藥物調整為:注射用美羅培南(1g/次,q8h)、注射用替加環素(50mg/次,q12h)。該治療方案強化了抗肺炎克雷伯菌治療,患者經治療后體溫降至正常。

圖2 患者2022 年8 月23 日~2022 年9 月22 日體溫變化趨勢圖

2022 年8 月28 日患者再次出現發熱,體溫最高達38.4℃,考慮移植后排異可能,加用托珠單抗注射液80mg 抑制炎癥反應,體溫降至正常。

2022 年8 月29 日復查NGS 結果顯示,肺炎克雷伯菌消失、CMV 拷貝數降低,而馬爾尼菲籃狀菌拷貝數明顯升高(表1),后調整治療方案為注射用阿奇霉素(0.25g/次,qd)、注射用伏立康唑(0.2g/次,bid)以抗感染(考慮患者腎毒性暫未用注射用兩性霉素B),注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉已逐步減至10mg。

2022 年9 月2 日復查胸部CT 提示左肺上葉胸膜下結節范圍較前減少,周圍磨玻璃灶較前吸收,胸腔積液較前吸收(圖3)。

圖3 患者2022 年9 月2 日胸部CT 復查結果

2022 年9 月6 日患者體溫再次升高達39.2℃,復查NGS 發現馬爾尼菲籃狀菌拷貝數繼續上升(表1),于是調整為注射用兩性霉素B(5mg/次,qd)以抗真菌、注射用利巴韋林(0.3g/次,q12h)以抗病毒,并加用可利霉素片(0.4g/次,qd)協調抗感染治療,后體溫再次降至正常。嘗試將注射用兩性霉素B 的劑量調整為10mg/次,qd,但用藥后患者尿量明顯減少,于是恢復為5mg/次,qd。

2022 年9 月13 日復查NGS 發現馬爾尼菲籃狀菌拷貝數下降(表1),繼續予以注射用兩性霉素B、注射用利巴韋林聯合可利霉素片進行抗感染治療。患者臨床狀態穩定,于2022 年9 月22 日出院,出院后繼續予以抗真菌治療,隨訪3 月余患者未再出現發熱。

2 討論

馬爾尼菲籃狀菌是籃狀菌屬的真菌,在自然界廣泛存在,其中廣西銀星竹鼠的帶菌率高達96%。該菌種極少引起人類感染,但易感于免疫功能低下者,如人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)感染者、器官移植術后及惡性腫瘤患者等[1-2]。馬爾尼菲籃狀菌感染的臨床表現可根據發病特征分為局限型和播散型。局限型馬爾尼菲籃狀菌感染的臨床表現主要以原發病癥狀為主,無其他特異性臨床表現;播散型可表現為發熱、咳嗽、皮膚結節、淋巴結腫大等[1]。建議誘導化療期間使用兩性霉素B 治療2 周,后應用伊曲康唑維持治療;輕癥患者可直接應用伏立康唑或伊曲康唑口服治療[3-4]。

該患者既往行肝腎聯合移植術,長期口服免疫抑制劑,屬于免疫功能低下人群,患者復查過程中出現肺部陰影,后出現間斷發熱,需鑒別發熱的病因是移植后排異反應所致發熱還是肺部感染引起的發熱,臨床中二者很難區分,治療上往往需要兼顧。

雖然該患者白細胞、降鈣素原等指標水平不高,但患者出現深呼吸后胸痛加重,加之外院胸部CT影像學提示肺部陰影,因此考慮移植后免疫功能低下所致肺部感染引起發熱的可能性大。遂入院后予以多次NGS 檢測,強化針對肺炎克雷伯菌治療,后影像學表現肺部斑片影及胸腔積液均有所吸收,NGS 檢測肺炎克雷伯菌同步消失,故推斷前期以肺炎克雷伯菌感染為主。

免疫功能低下患者可以感染各種致病菌,也可以形成混合感染,所以該患者雖然肺部影像學好轉,但仍間斷發燒,動態監測提示馬爾尼菲籃狀菌序列數上升,因此推斷此菌為引起發熱的主要原因。近年來,器官及骨髓移植的患者逐年增加,導致免疫功能低下患者人數也呈逐年上升趨勢。有相關的報道統計,近幾年免疫功能低下的患者已占入住重癥加強護理病房(intensive care unit,ICU)患者總人數的1/3[5],而ICU 中患者病情復雜,耐藥細菌、真菌、病毒混合感染的患者更是多見,致使免疫功能低下患者的感染風險增加[6],治療難度也大大增加,盡管入院時已加用抗真菌、抗病毒等藥物預防感染,但宿主的免疫抑制仍是患者感染的主要危險因素[7],因此臨床中需根據藥物相互作用、不良反應以及入住環境等多方面因素及時調整治療方案。考慮到該患者的腎毒性因素,起初未應用兩性霉素B,僅加用伏立康唑進行治療,但患者仍有發熱,且真菌序列數仍呈上升趨勢,因此后續更換為兩性霉素B(5mg/次,qd),患者發熱有所緩解、癥狀得到改善。根據文獻研究[8]推薦,兩性霉素B 起始劑量可為1mg/d,并聯合卡泊芬凈(首日劑量為70mg,此后維持劑量為50mg/d)治療,如患者可耐受,可增加劑量至每日0.6~0.7mg/kg 后再停用卡泊芬凈。但此患者為肝腎聯合移植術后,考慮到兩性霉素B 聯合卡泊芬凈對患者肝腎功能的損傷,僅予以兩性霉素B 單藥治療,因此,調整治療方案為:增加兩性霉素B 劑量至10mg/次,qd,但發現患者尿量明顯減少,考慮患者無法耐受,將其恢復為5mg/次,qd,并繼續加用可利霉素治療。可利霉素在發揮抗炎作用的同時可增強巨噬細胞吞噬功能進而調節機體免疫狀態、增強免疫功能[9-10],且治療期間予以小劑量激素調節免疫系統紊亂,并加用托珠單抗抑制過度免疫炎癥反應,起到良好效果。治療后復查真菌序列數明顯減少,體溫正常予以出院,隨訪3 月余患者未再出現發熱。