劇作家彼得·謝弗和他的《莫扎特傳》

覃天

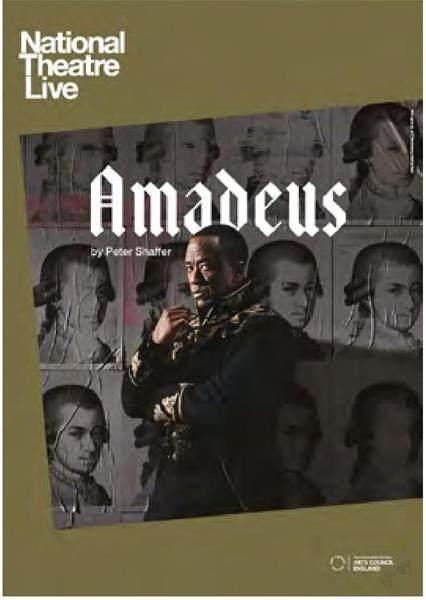

2016年夏天,彼得·謝弗(Peter Shaffer)去世的消息傳來,令戲劇界陷入了悲傷的情緒之中。并且還造成了不小的轟動。為了紀念這名劇作家,英國國家劇院決定排練《莫扎特傳》(Amadeus)。這是國家劇院多年后對《莫扎特傳》的復排。這部戲寫作于1979年,當年10月26日在國家劇院首演。之后劇院又在1985年以及2006年排演了《約納達布》(Yonadab)和《皇家太陽獵隊》(The Royal Hunt of the Sun)。另外,是老維克劇場(Old Vic)最先在1973年上演了彼得·謝弗的《伊庫斯》(Equus,又譯《馬》或《戀馬狂》),而曼切斯特節日劇院(Chichester Festival Theatre)也上演過《莫扎特傳》以及《黑色喜劇》(Black Comedy)。實際上彼得·謝弗最被大眾熟知的就是《伊庫斯》和《莫扎特傳》這兩部作品,以至于他去世時的新聞都是:“《伊庫斯》和《莫扎特傳》的編劇,托尼獎與奧斯卡最佳改編劇本獎得主去世。”而《皇家太陽獵隊》《伊庫斯》和《莫扎特傳》,是彼得·謝弗的“信仰三部曲”。

在中國,《伊庫斯》和《莫扎特傳》這兩部劇作主要是通過北京人藝的舞臺被觀眾熟悉的。1986年2月,遠在《外國當代戲劇選》的第二冊,彼得·謝弗出版的5年前,《莫扎特傳》在人藝首演了,由林兆華導演,呂齊、修宗迪以及宋丹丹、吳桂苓等人主演。當時的這部戲的名字是《上帝的寵兒》。今年人藝舉行線上演出的第一個片段,即是《上帝的寵兒》,然而卻令人失望。不僅依靠著彼得·謝弗劇本中的假定性,觀眾會發現,1986年版的這部戲劇中,有很多時候,舞臺上只留下薩利艾里一人,并且只有一束光照在他的身上。導演林兆華最大程度地利用了劇本中呈現出來的,充滿了意象化和非寫實的段落,并且讓呂齊的演技得到了絕佳的釋放。像《莫扎特傳》這樣,在國內首演時使用劇團或者譯者定下的名字的戲劇還有很多,比如阿瑟·米勒(Arthur Miller)的《薩勒姆的女巫》(The Crucible),當初在中國翻譯刊登,并且演出時,它曾使用過《嚴峻的考驗》和《熔爐》這兩個名字。 2018年,導演班贊終于完成了他心中多年的夙愿,將《伊庫斯》搬上了舞臺,獲得了陣陣好評。不過令人惋惜的是,班贊在完成了下一部戲《老式喜劇》之后,卻離開了這個世界,《伊庫斯》成為了他留給觀眾的一份禮物。

《伊庫斯》寫作于1973年。它的劇本結構和呈現方式很容易讓人想起伯格曼的《假面》中病房里醫生和病人之間的對話,以及斯特林堡的戲劇《強者》。《伊庫斯》這部戲以17歲的少年艾倫為主角,講述的故事是艾倫在戳瞎了六匹馬的眼睛后,在心理醫生狄薩特的引導下慢慢說出原因的故事。談到自己創作的動因,彼得·謝弗說,那是在一個周末,他和一位朋友駕車旅行,當汽車駛過鄉村上的一個馬廄時,他的朋友突然想起在倫敦的一次宴席上聽到的關于一個男孩瘋狂地用鐵釘刺瞎馬眼睛的犯罪案件。彼得·謝弗對這件事情的細節一無所知,但是這個男孩看似不可理喻,瘋狂的舉動卻給他留下了深刻的印象,這舉動背后的真正原因,也讓他浮想聯翩。以此為靈感,他創作了《伊庫斯》。

《伊庫斯》不僅僅是一部講述犯罪案件和人物心理的戲劇,它還開創出了一個屬于自己的精神世界,彼得·謝弗向我們展現的是一個西方現代家庭中的悲劇。它形象地揭示了在所謂“高度文明”的社會里,人的自然本性是怎樣受到壓力和扭曲的。在劇中,家庭教育,社會規范,特別是宗教中對道德的要求,都被描寫成了一種壓抑和束縛人本性的力量。盡管主人公艾倫的家庭環境優渥,可是這種環境在他身上制造出來的卻是一片精神上的荒漠。他像是一個生活在真空中的人,沒有朋友,沒有娛樂,甚至沒有一個可以真正吐露心跡的人。盡管父母對他的關懷無微不至,可這種關心也變成了對他身心正常發展的一種束縛,他的一舉一動都要征得父母的同意和許可,他常常被告誡,不可以這樣,或者不可以那樣。例如,他不能看電視,不能騎馬,不可以在房間的墻上掛自己喜愛的畫像。對于性,他的父母更是諱莫如深,在他們看來,性是下流的、不道德的。當艾倫和漂亮的女孩基爾去往鎮上的成人電影院——這一發泄青春荷爾蒙與情欲的地方約會時,他萬分驚訝而羞愧地看見了自己的父親。長期家庭生活中的壓抑,讓艾倫身上原本的生命力以非理性的、暴力的方式變現了出來,他刺瞎了心愛的馬的眼睛。這一場戲也許對很多觀眾來說是一種巨大的精神上的釋放。彼得·謝弗不僅從精神分析的角度,更從父母的宗教信仰對子女的影響這一在西方社會具有一定普遍意義的問題展開的探討,普世價值變成了一種束縛,親人的愛也是一種扭曲性格的戕害。《伊庫斯》是一個徹頭徹尾的悲劇,令人想起馬丁·麥克多納(Martin McDonagh)的《麗南山的美人》(The Beauty Queen of Leenane)中那個終日和母親生活在一起,并且最終把她殺了的女兒。還有伯格曼的電影《秋日奏鳴曲》(Autumn Sonata)中,那個在深夜控訴母親對自己童年毀滅經歷的女兒。值得一提的是,“哈利·波特”的扮演者丹尼爾·雷德克里夫以及飾演“漢尼拔”的演員霍普金斯,以及諸多名角都曾參演過《伊庫斯》。前者在2007年全裸出演《伊庫斯》的新聞,傳遍了倫敦西區、百老匯和世界的各個角落。

《莫扎特傳》是彼得·謝弗在創作完《伊庫斯》之后的下一部作品,它延續了彼得·謝弗對于人內心精神世界的探討。相信很多觀眾對這個故事的熟悉,首先是來自獲得了奧斯卡最佳影片獎,由米洛斯·福爾曼(Milo? Forman)導演的電影。電影中那個私生活混亂,作風風流,具有獨特笑聲的莫扎特想必給許多人留下了深刻的印象。2016年英國國家劇院再次排演的《莫扎特傳》中的莫扎特,在很大程度上就是以電影中的人物為模本的。在歷史上,有關薩利埃里謀殺莫扎特的野史傳說早已有之,普希金就曾寫過悲劇《莫扎特與薩利埃里》。1898年,俄羅斯著名作曲家里姆斯基·科薩科夫將這部劇改編成了歌劇。同時,在彼得·謝弗之后,書寫這一題材的劇作家也不乏其人,例如奧地利作家漢斯·恩格爾。

《莫扎特傳》并沒有將薩利埃里直接描寫成謀殺莫扎特的兇手。而是從心理的側面描寫,包括劇中的大段獨白對他們二人的關系進行了闡述。《莫扎特傳》中,薩利埃里和莫扎特之間的關系很像《伊庫斯》中少年艾倫和精神病醫生狄薩特之間的關系。這兩組關系的二人分別代表著理智與情感,冷靜與狂熱。薩利埃里是一個審時度勢、虛與委蛇的人,他懂得控制自己的情感,并且自始至終目標明確——當上奧地利皇家樂團的首席指揮,而他為了實現自己心中的這個愿望,不擇一切手段。在他出現的莫扎特可以說終結了他的夢想,他是一個才華橫溢、行為不檢,并且高傲自負的年輕人。正是他傲慢的態度以及不拘小節的處事方式,讓薩利埃里怒火中燒,最終將自己的敵人和“朋友”,推向了命運的懸崖中。在這部戲中,有很多演員面對觀眾表演的場景,并且這些場景需要觀眾借助想象來創造無限的空間和意境。例如,當薩利埃里貪婪而嫉妒地一把抓過莫扎特的樂譜,讀了起來的時候,莫扎特A大調第二十九交響曲的序曲部分緩緩響起,而當他的目光從手中的樂譜移向觀眾的時候,音樂聲也戛然而止了。這樣的手法反復在劇中出現。另外,當劇中皇宮中的國王和大臣,以及普通民眾在劇院觀看歌劇的場面,都是直接對著戲劇觀眾的,這和《伊庫斯》中,艾倫騎在自己心愛的馬上,在沙灘上飛奔的段落有著異曲同工之妙。

彼得·謝弗戲劇中經常出現的面向觀眾的、較為直觀的情感吐露和宣泄,是來自布萊希特的“間離理論”以及“史詩劇”的傳統。不論是《伊庫斯》還是《莫扎特傳》,其中的演員不僅僅是角色的扮演者,同時還是劇情的闡釋者。而從戲劇的流派上來看待彼得·謝弗作品,他的劇作出現在以約翰·奧斯本為代表的“憤怒的戲劇”、以薩繆爾·貝克特為代表的“荒誕派戲劇”之后,同時又出現在以薩拉·凱恩為代表的“直面戲劇”之前。這是很有意思的一個狀況,彼得·謝弗的這些劇作中似乎在具有了上一個時期那些戲劇中思辨、反詰意味的同時,也開啟了下一個時期的戲劇的門閥。

彼得·謝弗并不是一個社會派的劇作家,也就是說,他并沒有在自己的人生道路和作品中,過于探討政治,他曾說:“人類歷史的最大悲劇性就在于人們總想通過結成黨派來表達自己極端的立場。”他是一位甘于寂寞的劇作家,當約翰·奧斯本等人掀起的英國戲劇“新浪潮”時,他也似乎總是悄悄地遠離戲劇的流派和運動。作為一名同性戀者,他也行事低調。同樣是描繪人的內心世界的深度,以及家庭生活,彼得·謝弗在劇作的呈現方式上,與阿瑟·米勒、尤金·奧尼爾相比,他更在意的是布萊希特所強調的假定性,以及演員和觀眾之間的呼應、對人物精神困境的持續探索。

從《伊庫斯》到《莫扎特傳》,彼得·謝弗繼續深入探討了人性中的嫉妒心,黑暗以及不被人看到的一面。或者說,是外部的精神力量對人性的壓抑和殘害。從另一個悲劇的角度提示著觀眾和讀者們,憐憫心的重要性。在戲劇和電影《莫扎特傳》中,薩利埃里都有一句臺詞:“我寬恕這世界上所有的庸才們。”當電影的結尾薩利埃里在精神病院的走廊推行時,他對身旁那些瘋瘋癲癲的人們再次說了這句話。這句話像是薩利埃里的心聲,也像是莫扎特借由他,想向所有人說的話。

在彼得·謝弗寫作生涯的中期,當他在1975年接受《時代周刊》采訪時,他曾說對自己過往的作品已經有一種滿足感了。“當我100歲時,當我回顧自己寫了那么多戲的時候,我只會有一種模糊的感覺,那就是,我是誰?還有我曾經是誰?”然而上帝沒有讓他活到100歲,他抽走了十年,讓這位劇作家與塵世間的一切匆匆告別。

編輯 劉穎