崇賢館:傳統古籍怎樣為今人服務

李劭南

大唐貞觀十三年(639年),太宗設置崇賢館,屬于“六學二館”之一;而六學二館,是唐代中央政府的官學系統,六學指國子學、太學、四門學、律學、書學、算學,隸屬國子監,是唐朝最高學府。二館則指弘文館和崇賢(文)館,設學士二人及校書郎二人,掌經籍圖書,校理書籍。

在1997年,原供職于中華書局、曾任國務院古籍整理出版規劃小組組長李一氓先生文字秘書的李克先生,提出復立崇賢館的設想,并成為崇賢館復立的發起人。

復立后的崇賢館以“出版中國傳統文化經典”為己任,提出“再造線裝中國,國學進入生活”的理念。

古代崇賢館的源流與功用

古代崇賢館是唐太宗時期興建的,它在太極宮東南角的位置,是一座獨立的建筑。它當時的主要功能有兩個:一個是“教授諸生”,一個是“校理典籍”。崇賢館當時教授的是皇太子和三品以上官員的弟子,今天看,崇賢館是一個最頂級的文脈傳承之地,也是唐朝的皇室和貴族子弟的學修基地。

說起今天復建的崇賢館,緣于李克先生創業之初一次臨習《顏真卿書勤禮碑》時的偶得, “崇賢館”三個字,給了他莫名的感動。

唐代的崇賢館聚集著一批頂級的文化名人、文化精英。后來,因為“安史之亂”損毀殆盡,在人們的視線中消失了。但是崇賢館在典籍上面、碑刻上面、文脈上面的貢獻與沿革,文人心里卻始終傳承著。

在《昭明文選》這樣的典籍之中,還保留著它最為真實而清晰的印記,并且這些印記一直影響著后來的讀書人。

于是,李克在1997年開始倡導復立崇賢館。 “我們的愿心,不光是復建一個物理概念的崇賢館,我認為更為重要的是做好文教的銜接和文脈的傳承。” 李克說。

經典線裝書的發展與變革

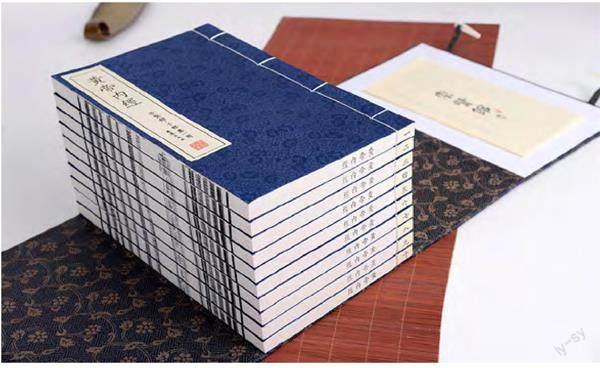

當代崇賢館的復立,始于1997年1月,算起來剛好26年。當年李克團隊做的第一套宣紙線裝書就是《中國歷代碑刻書法全集》,產品研發用了3年,記得面世第一個月就賣了50套。崇賢館從此以宣紙線裝書為媒介,開啟了自己文化收藏品的創意之旅。以《中國歷代碑刻書法全集》為例,他們在版本的遴選上,極為用心。制作之初便訂立了原則,既要尊重前人的文化積累和傳承,又要結合時代的審美做出創新的特色。

做古籍的人都了解,我們今天所說的“線裝書”,起于明代中葉,是從包背裝演變而來的。這種裝訂方法,就是把書頁正折,文字都是向外的,版心成為了書口,并且把包背裝的整封面換為兩張半頁的加厚宣紙封面,一般是瓷青色,分置于正文書頁的前后,然后把它連同書身一起打孔下捻兒、穿線訂制。線裝一般是在書上打四孔,稱為四針眼裝,或者叫四目裝訂。較大的書,會在上下兩角各加打一眼,就成為六針眼裝,也叫六目裝訂。講究的線裝,有時用綾、絹之類包起上下兩角,稱包角裝。既美觀,也可以保護書角。線裝書的優點,是萬一書籍破舊了,可以重新裝訂。在修整舊書的時候,還可以內襯紙頁,形成“金鑲玉”的視覺效果。可以說,四目和六目裝的線裝書的出現,是我國古代書籍裝幀技術走入成熟的階段。直到今天,我們一提起影印古書或仿古鉛印本,都還要使用這種裝幀方法。

今天,崇賢館在復刻典籍時,都會盡力來恢復它的原貌,比如《昭明文選》,他們就是復刻了宋代的版刻之美,把它打磨成一個當代人方便閱讀的版本。

傳承經典貴在“經典為今人所用”

歷史學界有一個概念,叫“歷史學的雙重功能”。就拿《昭明文選》舉例,它是崇賢館直學士李善的注,宋代刻本;我們找到大明宮遺址,找到了復建后的崇文塔;我們在《新唐書》《舊唐書》里找到關于“崇賢館”短短的幾十個字的“史實性描述”,以上都是史實,屬于第一層功能。歷史學的第二層功能,實際上是“歷代人物或當代學人對于史實的闡釋與解讀”。這個解讀其實是非常重要的,因為它會給當代人留下文化的印記,會給這個時代留下文化印記。

所以,今天的崇賢館,把對史實的探尋和現當代的解讀,視為當今時代的雙重任務。

今天的崇賢館設在了北京CBD的核心地區。它能讓所有進館的人,內心瞬間得到一種安寧、安靜和安駐。現代的崇賢館的物理空間的呈現,讓生活在今天的現代人與古圣先賢的經典,突然產生了聯結。

北京的崇賢館總部,萬通的董事長馮侖先生來過多次了,他還把萬通地產的私享會放在崇賢館來召開,地產界的這些精英們,在崇賢館中感受了一次線裝經典的“場能”。

馮侖先生作為成功的企業家,他自己對《道德經》有著深刻的體悟。用他自己的話說,《道德經》是企業家保命的書。當你覺得自己的欲望膨脹的時候,讀一下《道德經》馬上就會把你拉回來,回到一個超脫的角度來看待欲望的事物,《道德經》會給你一個價值體系和一個超越的視角。

努力挖掘文化典籍的雙重價值

怎么看待我們的文化典籍的價值?

李克從1986年起,開始給國務院古籍整理出版規劃小組組長李一氓先生做文字秘書,當時有過這樣一段經歷。南方的一家古籍出版社社長,當時以賺錢為目標,做了《二十五史》的影印本,賣得非常好,很賺錢。但是,當他們拿來跟李一氓先生匯報時,李一氓先生非常不高興,當時就較為嚴厲地批評了他們。提醒他們說,作為經濟目標,我不反對,可是你們把它作為文化整理的成果是不可以的,必須要深入挖掘經典的文化價值,能夠為當代人服務才可以。

盡管今天崇賢館已經是中國民營宣紙書的頭部企業,但是他們也要依托于出版產業,出版產業里面很核心的一塊是典籍的傳承。

李克說,“典籍的傳承,你的形式是不是越復古越好?有匠人完成復古是很好的,但更多的是要為當代人服務。如果你僅僅是復古,就變成了為小眾服務,成了一個工匠,這是博物館要干的活——做文物的復制品。這個有專門的專家去做,那部分的價值稱為文物價值。我們要做的和看重的是經典的傳承價值,進入內心和進入生活的價值。當年我在國務院古籍小組工作的時候,李一氓同志就非常看重‘經典如何為今人所服務的這塊價值。”

盡管今天的人都在說傳統文化,都在說經典,都在說中華文明的傳承,但是這僅僅是一種文化的自尊。因為人們覺得自己生活富裕了,要表現出我祖上的精神也是富有的。

而文化自信,必須把先賢的經典浸潤到今人的生活里面。如果沒有這種典籍的浸潤,變成一種現代的、東方式的生活方式的話,就做不到真正的文化自信。

品味經典應成為生活方式

今天的崇賢館并非僅僅生產古典風格的線裝書。他們的傳播形式,大體有三種:一種是公益傳播課程,李克本人在喜馬拉雅上講述的《三維解讀老子道德經》課程,現在已經有60多萬人聽過。

他們還和明史學會的常務副會長、首席學術顧問毛佩琦先生合作錄制的《二十四史大師課》,現在已經有上百萬受眾了。這些社會影響,其實更多的是在典籍的精神層面,所以他們的傳承并不拘泥于線裝書的形式,而在于整個文化和經典的精神上面。

崇賢館對于做線下空間的合作者,要求是極高的。近幾年,要求加盟崇賢館的人越來越多,李克的團隊在考察之后發現,絕大多數的人都不符合。原因是,崇賢館要求加盟者老總本人必須能講經典,如果他自己一點兒都講不了經典的話,那他根本傳承不出去。所以他們現在全國合作的加盟店已經不到10家了。他們會定期給合作商做價值的輸出和蓄能。

崇賢館做宣紙書,既做了歷代古刻本的字體,又選用了現代人重新書寫的書法字體,他們以傳統的審美來重新詮釋崇賢館做的經典。他們所出版的經典,是以新排經典為主,因為字體為古刻版字體,所以當代人馬上就可以感受到古代刻工的情感。這種復刻經典的方式,當代人既能讓讀者讀懂,又能保有獨特的收藏價值,還兼具精致的禮品功能,這三個功能是他們的自我期許,也是為大眾提供的價值。

還有一個值得一提的工程,就是崇賢館花了大概三年時間,在滄州吳橋與合作者共同完成了一個線裝書博物館。它從唐朝的第一本線裝書開始講述,然后五代、宋、元、明、清,一直到民國,各種版本,木版印刷如何到了鉛字印刷,又如何到了電子印刷,這種科技的進步,他們也全部做了充分的展示。

受吳橋金鼎古籍谷秋生董事長的囑托,李克特創作了線裝書博物館記——

天地玄黃,始祖衽裳。剛柔交錯,天文可仰。倉頡契文,化民乃強。周公夫子,禮樂成章。簡牘帛書,道紀龍祥。唐宋雕版,六經傳藏。圣賢性理,冊冊線裝。皇宮學館,書院文庠,絕學待繼,奉典盈墻。知成一體,棄巧離妄。線貫古今,國運永昌。春風化雨,澤潤無疆。

在館記中,也寄寓了他們對于線裝書的傳承、責任與夢想。