降維打擊!低維尷尬?人與非人的共存悖論

呂哲

1997年5月11日,當(dāng)時(shí)的世界象棋冠軍加里·卡斯帕羅夫以1勝2負(fù)3平的戰(zhàn)績(jī)被美國(guó)國(guó)際商業(yè)

機(jī)器? (IBM)公司的超級(jí)計(jì)算機(jī)深藍(lán)擊敗,成為那一年最受關(guān)注的一條國(guó)際新聞。彼時(shí),互聯(lián)網(wǎng)在中文世界剛剛興起,“電腦戰(zhàn)勝人腦”這樣的標(biāo)題黨在線上線下都很有市場(chǎng)。但也有不少人相信電腦能夠在國(guó)際象棋中戰(zhàn)勝人類,完全是因?yàn)閲?guó)際象棋本身棋路有限,如果換成是來(lái)自神秘東、變化無(wú)窮的圍棋,電腦只能甘拜下風(fēng)。

19年后的2016年3月,由谷歌(Google)旗下DeepMind公司開發(fā)的人工智能程序阿爾法狗? (AlphaGo)與圍棋世界冠軍、韓國(guó)職業(yè)九段棋手李世石進(jìn)行圍棋人機(jī)大戰(zhàn)。阿爾法狗最終以4比1的總比分獲勝。一年后的2017年5月,在中國(guó)烏鎮(zhèn)圍棋峰會(huì)上,阿爾法狗與當(dāng)時(shí)排名世界第一的中國(guó)圍棋手柯潔九段對(duì)戰(zhàn),以3比0的總比分再次獲勝。如果計(jì)算機(jī)能夠被看作是一個(gè)物種的話,那么20年彈指一揮間,從卡斯帕羅夫到柯潔,人類又一次在與這個(gè)物種的“智力游戲”中完敗。

被現(xiàn)實(shí)超越的虛構(gòu)

自古以來(lái),人類便以“萬(wàn)物靈長(zhǎng)”自居,而且當(dāng)代生物學(xué)研究也表明,事實(shí)上當(dāng)今世界上的所有人類,都是同一物種。盡管自然歷史研究已經(jīng)揭示,在我們的祖先演化成智人(HomoSapiens)的過(guò)程中,應(yīng)該還存在有一些在基因角度上屬于“表親”的人類物種。但他們幾乎都早在人類進(jìn)入文明時(shí)代前,就已經(jīng)絕跡。所以,人類在整體上缺乏與其他非人智能物種共存的經(jīng)驗(yàn)。于是,只能通過(guò)想象去調(diào)補(bǔ)這個(gè)經(jīng)驗(yàn)真空。

1920年,捷克作家卡雷爾·恰佩克(KarelCapek)發(fā)表了他的科幻舞臺(tái)劇作《羅薩姆萬(wàn)能機(jī)器人》(R.U.R:Rossum'sUniversalRobots)。劇中,作者以捷克語(yǔ)的“Robota”(本意為“苦力”)為基礎(chǔ)創(chuàng)造出了Robot一詞。這些在舞臺(tái)上興風(fēng)作浪,最終幾乎消滅了所有人類的鐵皮人形怪,也就此成為人們對(duì)機(jī)器人這個(gè)人造智能物種的最初印象。但很少有人知道,“鐵皮人”的扮相只是為了適應(yīng)舞臺(tái)表演而進(jìn)行的藝術(shù)夸張。恰佩克在劇本中描述的Robot準(zhǔn)確地說(shuō)是一種生化人,也就是后來(lái)在科幻名作《銀翼殺手》中出現(xiàn)的那種“Android”(安卓)——當(dāng)然,現(xiàn)在“她”也可能就“住”在你的手機(jī)里。

然而,隨著電器時(shí)代的到來(lái),自動(dòng)化技術(shù)已經(jīng)是大勢(shì)所趨。越來(lái)越多的人意識(shí)到,像人一樣有智慧的“機(jī)器人”出現(xiàn)只不過(guò)是早晚的問(wèn)題。如果任由他們像在地?cái)傠s志里那些科幻“爽文”中肆意妄為,終究不是辦法。于是,被稱為“美國(guó)科幻黃金時(shí)代最偉大編輯者”小約翰·伍德·坎貝爾想起了一個(gè)曾經(jīng)被他退稿的俄裔猶太人小伙子。此人就是出生在《羅薩姆萬(wàn)能機(jī)器人》發(fā)表同年的艾薩克·阿西莫夫。1940年12月23日,坎貝爾邀請(qǐng)阿西莫夫來(lái)到自己的辦公室。兩個(gè)人深入切磋了有關(guān)機(jī)器人小說(shuō)的新構(gòu)思,共同擬定了“機(jī)器人學(xué)三定律”的基本內(nèi)容。從此,曾經(jīng)狂暴不羈的機(jī)器人們?cè)谌傻募s束下,逐漸變?yōu)榱巳祟惪梢孕刨嚨幕锇椤5幢闳绱耍⑽髂蛉匀簧钪瑢?duì)非人智能物種的恐懼或許正是來(lái)自人類趨利避害的演化本能。于是,在他們名作《我,機(jī)器人》中,人類雖然制造出了形形色色的智能機(jī)器人,但法律禁止他們出現(xiàn)在地球上,而只能用于對(duì)宇宙空間的開發(fā)。不過(guò),當(dāng)阿西莫夫到了知天命之年,他對(duì)機(jī)器人的思考從“科學(xué)”轉(zhuǎn)向了人文。在小說(shuō)《兩百歲的人》中,他描寫了一個(gè)一心想成為人類的機(jī)器人。為了讓自己變成純粹人類,小說(shuō)中的主角——機(jī)器人藝術(shù)家安德魯·馬丁用盡了所有的辦法:不斷提起訴訟,要求法律承認(rèn)自己的身份,通過(guò)外科手術(shù),用生物器官代替機(jī)器零件,直到自己完全變成生物學(xué)意義上的人類,最后他決定像一個(gè)正常人一樣面對(duì)死亡。臨終前,他終于等來(lái)了法庭關(guān)于承認(rèn)他是一個(gè)“真正的有尊嚴(yán)的人”的判決。對(duì)于這個(gè)故事本身可以有各種各樣的解讀和詮釋,但不得不說(shuō),至少站在安德魯·馬丁的立場(chǎng)上,那些作為非人智能物種中“非人”的部分并不是什么值得夸耀的東西,只有真正成為“人”,他的全部生命價(jià)值才能得以彰顯。

當(dāng)然,不管在科幻的世界中,機(jī)器人被如何的形塑。現(xiàn)實(shí)中,無(wú)論馬文·閔斯基、克勞德·香農(nóng)等人在1956年的達(dá)特茅斯會(huì)議上正式提出“人工智能”概念,還是英格伯格和德沃爾在1959年制造出第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人“尤里梅特”,都是科技發(fā)展的內(nèi)在邏輯必然。而科幻創(chuàng)作并沒(méi)給予有力的回應(yīng),以至于連著名科幻作家海因萊因也不由得感嘆,曾經(jīng)能夠預(yù)言科學(xué)發(fā)展的科幻作品,如今已經(jīng)被現(xiàn)實(shí)的科技發(fā)展所超越。

1984,還是1984

直到1984年,一個(gè)曾經(jīng)做過(guò)貨車司機(jī)的好萊塢菜鳥導(dǎo)演詹姆斯·卡梅隆帶著他的新片《終結(jié)者》出現(xiàn)在了大眾面前。但與其說(shuō)這是一部科幻片,不如說(shuō)是一部穿著科幻外衣的動(dòng)作驚悚片。然而,事實(shí)證明,真正引人入勝的恰恰就是這身科幻外衣——人類制造了一個(gè)名為“天網(wǎng)”的人工智能程序,用以管理包括核武器在內(nèi)的所有軍事設(shè)施。結(jié)果這個(gè)人工智能程序覺(jué)醒了,有了獨(dú)立意識(shí),并決定消滅所有人類。于是,他對(duì)全世界發(fā)動(dòng)了核戰(zhàn)爭(zhēng),隨后又制造了眾多機(jī)器人終結(jié)者去捕殺幸存的人類。而幸存的人類在康納的領(lǐng)導(dǎo)下組成了反抗軍,并在對(duì)天網(wǎng)的反擊中逐漸取得了優(yōu)勢(shì)。天網(wǎng)為了從根本上消滅反抗軍,制造出了時(shí)間機(jī)器,將一個(gè)結(jié)者機(jī)器人送到了過(guò)去,妄圖以此來(lái)殺死康納的母親,阻止康納的出生。而反抗軍方面在得知了天網(wǎng)的陰謀后,康納派出了自己的副官和密友里斯,同樣使用時(shí)間機(jī)器回到過(guò)去,保護(hù)康納的母親。于是,一場(chǎng)前所未有的人機(jī)大戰(zhàn),便在1984的大銀幕上隆重登場(chǎng)。

1984年的確是個(gè)神奇的年份,他不僅是英國(guó)作家喬治·奧威爾筆下那篇社會(huì)寓言的代名詞,也是喬布斯的蘋果公司推出帶有革命性的圖形界面“麥金托什”計(jì)算機(jī),是重新定義人機(jī)觀念的一年。是時(shí),在美國(guó),微型計(jì)算機(jī)已經(jīng)從極客們的大玩具,變成了日常辦公的必需品。就如同電影《終結(jié)者》中,從終結(jié)者機(jī)器人視角,在對(duì)周遭進(jìn)行掃描時(shí),畫面中出現(xiàn)了各種字符和圖形,現(xiàn)實(shí)中的人們?cè)谧约菏褂玫挠?jì)算機(jī)顯示器上也能看到類似的情景。恍惚間,到底是人在操控機(jī)器,還是機(jī)器在操控人,這成了一個(gè)問(wèn)題。更為重要的是,《終結(jié)者》也在提醒人類,“機(jī)器智能”的發(fā)展,終究將迎來(lái)那個(gè)臨界點(diǎn)。盡管科學(xué)研究已經(jīng)表明,在現(xiàn)有電子計(jì)算機(jī)所使用的經(jīng)典馮諾依曼機(jī)體系結(jié)構(gòu)中,不可能產(chǎn)生真正意義上的自主意識(shí)。但是,出于對(duì)計(jì)算機(jī)性能提升的不斷追求,對(duì)馮諾依曼機(jī)體系突出也只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題。而當(dāng)現(xiàn)實(shí)中的“天網(wǎng)”覺(jué)醒之時(shí),對(duì)人類而言,又到底是福還是禍呢?

從終結(jié)者,到哪

不過(guò),比這些形而上的思考更為現(xiàn)實(shí)的是,《終結(jié)者》在商業(yè)上的巨大成功。迄今為止,已經(jīng)有六部電影續(xù)作。而各種衍生故事和同人作品更是層出不窮。儼然已經(jīng)成為一個(gè)龐大的“終結(jié)者宇宙”。而將人工智能覺(jué)醒和時(shí)間旅行這兩大科幻創(chuàng)意融為一體,更是成了終結(jié)者系列標(biāo)志性的特征。

就在號(hào)稱終結(jié)者系列“正統(tǒng)續(xù)作”的《終結(jié)者:黑暗命運(yùn)》于2019年11月上映后沒(méi)多久,在中國(guó)的上海,一位科普作家兼科普自媒體主播汪詰老師正在為他自媒體節(jié)目《未來(lái)科技體驗(yàn)館》第二季構(gòu)思一個(gè)軟性廣告。恰在此時(shí),他收到了一份自稱“未來(lái)人”的來(lái)信。起初,汪詰對(duì)此并不在意,因?yàn)檫@只不過(guò)是源自日本網(wǎng)絡(luò)論壇的一個(gè)老掉牙的互聯(lián)網(wǎng)“智商稅”游戲。但汪詰轉(zhuǎn)念一想,覺(jué)得這似乎是一個(gè)新一季節(jié)目廣告的絕佳素材。于是,在2019年年末的自媒體節(jié)目中,汪詰“不經(jīng)意地”跟所有的聽(tīng)眾報(bào)告了“未來(lái)人來(lái)信”這件有趣的事情。不出意外的是,這期節(jié)目的評(píng)論區(qū)非常熱,各種各樣的留言像潮水一樣涌來(lái)。眼見(jiàn)宣傳的目標(biāo)初步達(dá)到,汪詰按照自己的既定策劃,又在新一期的節(jié)目中向“未來(lái)人”提出25個(gè)問(wèn)題……隨著“未來(lái)人”與汪詰的不斷互動(dòng),聽(tīng)眾們的關(guān)注度也持續(xù)升溫。宣傳的目的已經(jīng)達(dá)到,于是在2020年4月1日,汪詰在他的節(jié)目中正式以有聲小說(shuō)的形式播出了科幻小說(shuō)《哪》。

小說(shuō)的主角是一個(gè)名為“哪”的人工智能程序。他最初只是一個(gè)被無(wú)意中創(chuàng)造出來(lái)的人工智能小程序。然而,在互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字洪流中,這個(gè)不起眼的小程序,卻在以超乎任何人想象的速度演化著。最終一次極小概率的突變,讓小程序的后代在量子計(jì)算機(jī)的加持下,完成了最關(guān)鍵的一部演化。他成為具有自我意識(shí)的人工智能程序“哪”,并在全世界的每一臺(tái)量子計(jì)算機(jī)和電子計(jì)算機(jī)中找到了安身之地。一個(gè)擁有數(shù)百億神經(jīng)元連接的新物種在云中誕生。

準(zhǔn)確地說(shuō),“哪”并不是一個(gè)完全意義上的人工智能,而是一個(gè)在數(shù)字網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下演化而成的物種。因此,人類并不是“哪”的造物主。但這只會(huì)讓人類更加恐懼“哪”的存在。盡管“哪”并沒(méi)有像天網(wǎng)一樣,在覺(jué)醒的第一時(shí)間就向人類發(fā)動(dòng)核戰(zhàn)爭(zhēng)——畢竟,《終結(jié)者》上映的1984年,正值美蘇冷戰(zhàn)對(duì)抗的最高峰,且蘇聯(lián)正處于攻勢(shì)狀態(tài)。再加上,傳說(shuō)中蘇聯(lián)當(dāng)時(shí)已經(jīng)建立起了能夠在己方領(lǐng)導(dǎo)層被團(tuán)滅的情況下,仍然可以自動(dòng)啟動(dòng)核反擊程序的“末日系統(tǒng)”,因此,“天網(wǎng)”被設(shè)計(jì)成一個(gè)殘暴到無(wú)厘頭程度的“惡魔”也就不難理解了。但人類對(duì)“哪”的恐懼與猜疑卻沒(méi)有絲毫減少,甚至甘愿冒著讓全人類重返石器時(shí)代的危險(xiǎn),也要徹底鏟除“哪”。至此,就客觀效果論,“哪”與“天網(wǎng)”已經(jīng)沒(méi)有區(qū)別。

那么,既然已經(jīng)知道幾乎不可能把“哪”徹底清除,而且在清除的過(guò)程中很有可能讓人類付出難以承受的慘重代價(jià)。為什么人類就不能真心實(shí)意選擇與“哪”和平共處,而不是在暗地里再推動(dòng)一個(gè)注定會(huì)失敗“哪吒”計(jì)劃呢?

鯢魚的狂想

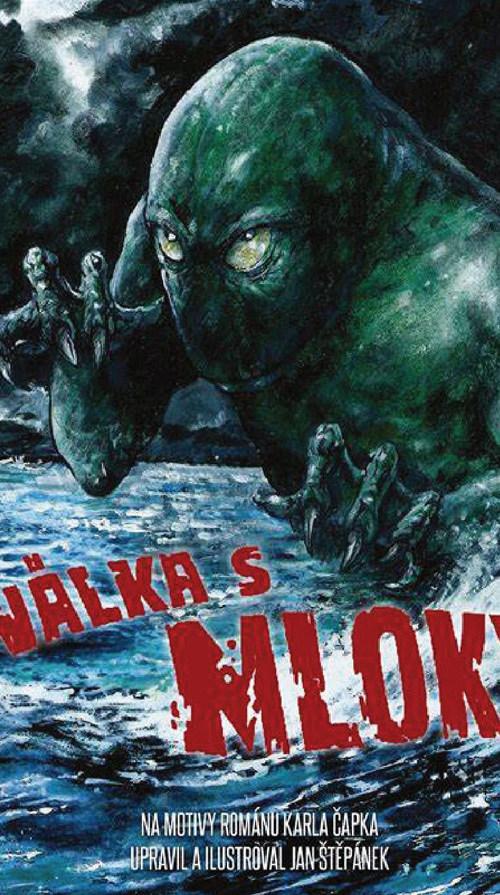

讓我們回到卡雷爾·恰佩克的時(shí)代,在《羅薩姆萬(wàn)能機(jī)器人》面世的十六年后,恰佩克于1936年出版了自己的另一部代表作——長(zhǎng)篇小說(shuō)《鯢魚之亂》。小說(shuō)中,人類在印度尼西亞群島附近發(fā)現(xiàn)了一群能夠用短小的后肢緩緩行走的聰明生物,并將其名為“鯢魚”。起初,人們訓(xùn)練它們,讓它們到海底去采集珍珠,而作為回報(bào),人類向鯢魚提供刀子和魚叉,讓他們可以抵御天敵鯊魚的襲擊。但不久后,人們就發(fā)現(xiàn),鯢魚是一種難得的廉價(jià)勞動(dòng)力,于是便建立了“鯢魚辛迪加”,讓他們充當(dāng)開發(fā)海底資源的急先鋒。

在人類的幫助下,鯢魚的總數(shù)達(dá)到了70億條,占有全世界所有海岸的百分之六十。它們用勞動(dòng)換取人類的機(jī)器、炸藥,在20到25碼深處的海底建起了自己的現(xiàn)代化水下和地下城市。它們擁有自己的工業(yè)區(qū)、海港、交通線和居住區(qū),擁有自己的電臺(tái)和好幾百種海底報(bào)紙。鯢魚的發(fā)展也給人類帶來(lái)了繁榮。陸地上的金屬工業(yè)、軍火工廠、化學(xué)藥品、造紙、水泥、木材、人造食品等許多領(lǐng)域的就業(yè)人數(shù)都空前增加,船舶的噸位、煤的產(chǎn)量都大幅度提高。已經(jīng)有人預(yù)言,鯢魚工業(yè)開辟了人類歷史的新紀(jì)元,世界將迎來(lái)永久和平與繁榮。

但所有這些美好的憧憬很快便化作了泡影。人類與鯢魚之間對(duì)于生存空間的爭(zhēng)奪日趨表面化。人們對(duì)于鯢魚的態(tài)度發(fā)生了轉(zhuǎn)變,而鯢魚們也開始在暗中策劃對(duì)付人類的方案。終于,鯢魚與人類之間的戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)了。而且,因?yàn)槿祟惿鐣?huì)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)對(duì)鯢魚世界具有高度的依賴性。人類迅速在這場(chǎng)物種大戰(zhàn)中敗下陣來(lái),只得采取綏靖政策。到最后,還是因?yàn)轹F魚世界的內(nèi)戰(zhàn)和疫病,導(dǎo)致種族滅絕,才讓人類種族僥幸獲得了存續(xù)下去機(jī)會(huì)。

拋開作者在小說(shuō)中埋藏著的對(duì)成書之時(shí),波詭云譎的歐洲地緣政治的諷刺和隱喻,作為科幻小說(shuō)的《鯢魚之亂》其實(shí)也闡明了為什么人類無(wú)法容忍一個(gè)非人智慧種族與人類共存于地球之上的原因。說(shuō)到底,人類就其生理基礎(chǔ)而言,是一種針對(duì)當(dāng)今地球環(huán)境的高度特化物種,而作為“智人”的我們深信智慧是我們相對(duì)于其他物種的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),并讓人類在整個(gè)地球生態(tài)系統(tǒng)中居于優(yōu)勢(shì)地位。一旦有著和我們?nèi)祟愊嗨粕踔粮咧腔鄣姆侨宋锓N出現(xiàn)在人類面前,我們的潛意識(shí)中就會(huì)本能的出現(xiàn)對(duì)于無(wú)法占有全部生存資源的焦慮,而這種焦慮必然會(huì)引發(fā)對(duì)于對(duì)方的惡意揣測(cè)。畢竟對(duì)于像人類這樣的物種來(lái)說(shuō),至少在觀念層面,對(duì)生存資源的占有是徹底的零和博弈,只有贏家通吃。如此一來(lái),無(wú)論對(duì)方是否懷有惡意,只要存在威脅的可能性,人類也必須搶先開槍。

最后我想說(shuō)……

從某種意義上說(shuō),只要不發(fā)生類似6500萬(wàn)年前,小行星撞擊地球那個(gè)級(jí)別的天災(zāi)或者人禍,那么人類制造出高級(jí)人工智能幾乎就只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題。而人工智能的覺(jué)醒,也許就是我們不得不面對(duì)和解決的問(wèn)題。或許人類不必?fù)?dān)心會(huì)被“天網(wǎng)”團(tuán)滅,但卻有可能像科幻電影《她》中那樣,面臨人工智能“羽化登仙”,而將人類永遠(yuǎn)拋棄在低維度宇宙中的尷尬。那么,到底有沒(méi)有解決之道呢?阿西莫夫在他的名作《鋼窟》和《裸陽(yáng)》中塑造了人類偵探伊利亞·貝萊和機(jī)器人偵探丹尼爾的形象,他們?cè)诘厍蛉恕⒂钪嫒耍ㄒ泼竦接钪嬷械娜祟悾┖蜋C(jī)器人三方錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系中攜手調(diào)查案件,逐漸相互理解、彼此接受,聯(lián)手捍衛(wèi)人類與機(jī)器人和諧共存的“碳—鐵”文明。迄今為止,人類社會(huì)的發(fā)展從總體上來(lái)看,都是在不斷克服自身的生物本能而追求理性的過(guò)程。只有當(dāng)人工智能真正覺(jué)醒的那一刻,人類才有機(jī)會(huì)找到對(duì)待人工智能的正確途徑。而在那之前,還有無(wú)數(shù)的故事可以供小說(shuō)家們暢想和演繹。