賀綠汀:追尋光明的“硬骨頭”

張伶俐 仇俊琴

賀綠汀是忠誠的共產主義戰士,杰出的人民音樂家。他畢生熱愛音樂,投身藝術創作,創作的260多首(部)音樂作品或描述歲月崢嶸,或追求進步光明,或喚醒民族精魂,或謳歌時代歌頌黨,并為新中國音樂教育事業做出有益探索。巴金譽其“硬骨頭音樂家”,司徒漢贊其有“硬骨頭精神”。

男兒立志出鄉關

賀綠汀原名賀楷,別號抱真,1903年7月出生于偏僻閉塞的湖南省邵東縣馬王塘。盡管上有三兄兩姐,但因父親賀生春善于耕種經營,在軍閥割據、民生凋敝的年歲,家中尚有余力送他人塾啟蒙。私塾生活枯燥刻板,但百花爛漫的山野,溫婉柔和的祁陽戲,湖南花鼓神韻濃郁的辦喪挽歌,原生態的巫師跳神趕鬼,卻讓他入神入迷,成為難得的童年樂趣和音樂熏陶。

辛亥革命爆發,新思想悄然吹向山野鄉村。次年,他隨同齡的侄兒到大哥賀曼真任教的邵陽循程小學就讀。15歲那年,他從邵陽初中考進長沙湖南省立甲種工業學校,邊當學徒做工,邊學機械制圖。不久,父親傾其所有,將在長沙第一師范與毛澤東同學的三哥賀培真,送到法國勤工儉學,他只得回邵陽讀完初中。幸好,他自學過風琴、五線譜與《和聲基礎》,回鄉當了一名小學音樂繪畫教員。新文化運動興起,《新青年》《小說月報》和同鄉思想家魏源的《海國圖志》,讓他開始“睜眼看世界”,不久考入岳云中學藝術專修班。

“岳云”在長沙可謂“開風氣之先”,最早實行男女同校,薈萃了邱望湘、陳嘯空和楊開慧、丁玲等一批優秀師生。他沒有在音樂天地里忘情,而是為帝國主義侵凌、軍閥勢力割據的黑暗現實苦悶彷徨,開始思考青年的時代使命。云麓官“四面云山來眼底,萬家憂樂到心頭”的楹聯,梁啟超“改造國民之品質,則詩歌音樂為精神教育之一要件”的論斷,讓他于音樂報國,內圖個性之發展,外圖貢獻于其群。“五卅”噩耗傳來,罪惡的子彈如洞己心。他加入游行隊伍,激憤高呼“打倒英日帝國主義!打倒賣國媚外的軍閥政府!”,并徜徉于黃興、蔡鍔墓前“養浩然正氣”。

男兒血,自壯烈。這位“走出鄉關”的有志青年,沒有為畢業考試第一而自得,沒有為留“岳云”任教的悠游生活而駐足流連。風起云涌的國民革命,感召著他重回家鄉,擁抱革命,追尋光明。

血雨腥風勇追尋

1926年,北伐軍勢如破竹。賀綠汀在邵陽中學教唱《國民革命歌》《國恥歌》,參加義演和游行,用烈如戰鼓的歌聲,喚起人們對帝國主義的仇恨和抗爭,歡迎北伐軍勝利到來,也有幸遇到日后的革命伉儷姜瑞芝。9月5日,三艘英國軍艦炮轟萬縣,中國軍民死傷超千人,民房損毀千余間。湖南《大公報》評其“破壞公法,滅絕人性”,長沙、重慶、上海等地民眾紛紛而起,邵陽人民也群情激憤。反英大會當夜,他帶領30多位工友,火燒英商福記煤油公司儲油庫,沖天大火持續七天七夜。不久,他秘密加入中國共產黨,后擔任縣總工會宣傳部長。

“萬縣慘案”喚起更多民眾投身國民革命,武漢和九江人民相繼奪回英租界,上海工人第三次武裝暴動,幫助北伐軍不戰而奪上海。身在邵陽的賀綠汀斗土豪,抓劣紳,并將二哥賀巨卿發展為鄉農協會主席。舊惡勢力發起反撲,長沙“馬日事變”屠殺革命群眾2萬余人,邵陽亦有10多名骨干遇害。不久,賀培真被北洋政府押送回國,轉赴大革命策源地廣州。

廣州形勢同樣肅殺,工人罷工雖此起彼伏,但搜捕屠殺亦時有發生。經賀培真介紹,他擔任黃埔同學會干事,參加并見證了廣州起義遭到帝國主義和國民黨反動武裝聯合絞殺。撤至海豐,他擔任東江特委宣傳干事,看到彭湃的激情演講,軍民的高昂斗志,創作出第一首革命歌曲《暴動歌》。敵人汕頭登陸后,他奉命轉移上海,卻因“賀民范案”牽連被捕,1930年1月2日才出獄。

“東方巴黎”學成名

上海十里洋場,在國民黨粉飾下鶯歌燕舞,燈紅酒綠。與黨組織失去聯系,他身單力薄,革命無路,苦悶彷徨之際得到侄兒賀滌心、“岳云”同學劉已明、失散重逢的三哥賀培真的資助和鼓勵,邊兼職小學音樂教員,邊報考上海音專,開啟了傳奇般的音樂人生。

1931年春,他成為上海音專鋼琴與和聲選科生。教和聲的作曲家黃自,學成于美國耶魯大學,是中國音樂教育引入西方體系第一人;教鋼琴的查哈羅夫,是中國近現代鋼琴教育之父。他將革命熱忱傾注到音樂深造之中,從不嘩眾取寵,堅持讀洋書,查詞典,翻譯并自學普勞斯的《和聲學理論與實用》,黃自親自為他校改。他改名“綠汀”,對祖國未來和音樂人生,寄予“像綠洲一樣欣欣向榮”的美好愿景。不久,姜瑞芝攜弟報考上海音專,賀培真被捕入獄,一·二八淞滬抗戰爆發,他只得與姜瑞芝回鄉成婚,1933年秋才回滬再續學業,其間,創作鋼琴曲《懷古》、獨唱《離思》等作品。

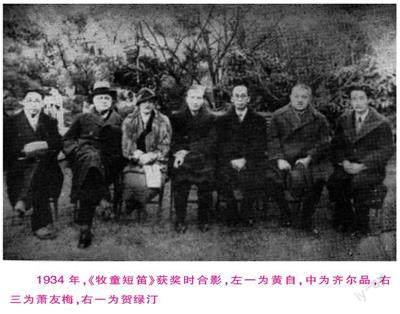

1934年7月,《音樂雜志》刊出俄國著名作曲家、鋼琴家齊爾品的《征求有中國風味之鋼琴曲啟事》。在整宿亂哄哄的拉都路裁縫店樓上,他創作三首樂曲參賽,其中《牧童短笛》《搖籃曲》分獲一、二等獎。11月的授獎大會上,他演奏的《牧童短笛》,呈現出田野、小河、老牛、牧童相契合的中國南方田園,如一首優美的抒情詩,一幅靈動的山水畫,得到觀眾雷鳴般的掌聲和由衷忘情的贊美。該曲成為齊爾品歐美巡演保留曲目,成為我國第一首蜚聲國際的鋼琴曲。瞿維譽其“為鋼琴音樂民族化開創了一個新天地”。

一獎成名天下知。譯稿《和聲學理論與實用》很快由商務印書館刊行。他也在聶耳幫助下,涉足左聯影響下的電影圈,先后為沈西苓《船家女》、袁牧之《馬路天使》等20多部電影配樂,抒發山河破碎、國土淪喪的感時悲憤,周璇演唱的《四季歌》《天涯歌女》尤為著名。聶耳、魯迅相繼離世,激勵著這位聲名卓著的樂壇新星,走上藝術救國的光明道路。

一曲壯歌十萬槍

盧溝橋槍聲一響,中華民族到了最危險的時候。他告別妻女,加入上海救亡演劇隊,奔赴蘇鄂豫陜慰問義演。一路上,他們因陋就簡,在露天街頭為背箱攜籠、拖兒帶女、游離失所的難民演出,激勵不少青年離開逃難隊伍,參軍入伍上戰場。在開封,他創作歌曲《上戰場》、獨幕劇《順民》,號召民眾丟掉順民幻想,“拿起刀槍干一場”。

平型關和陽明堡勝利的消息傳來,演出隊來到臨汾劉莊八路軍辦事處。看著靠繳獲組建的炮兵團,聽著敵機“噠噠噠”的機槍聲,想到在海陸豐穿山越林行軍場景,電光火石般的靈感激蕩成壯如潮水的鏗鏘旋律,他一氣呵成充滿樂觀主義和必勝信念的《游擊隊歌》。盡管只有歐陽山尊口哨伴奏,首演還是取得巨大成功。朱德贊揚“歌寫得好”,任弼時、劉伯承、賀龍等人要求在軍隊中教唱。他親自到平型關功勛團六八五團逐連教唱。歌曲迅速傳遍全國,不僅白求恩等國際友人非常喜歡,就連國民黨部隊也廣為傳唱。稍后的《黃河大合唱》獲譽“一首合唱曲,可頂十萬毛瑟槍”,《游擊隊歌》同樣喚醒民族精魂,感召民眾在抗日救亡中走向光明。

1938年初,因身體欠佳,他沒能北上延安,只得南下武漢與妻女團聚,供職中國電影制片廠,斷然拒絕了廠長將“不論黨,不論派,大家都來抵抗”寫進《游擊隊歌》的要求。轉移重慶途中,他看著零落破敗的山河,悲壯情思油然而生,將端木蕻良的《嘉陵江上》作譜成曲。在中蘇文化協會招待會上的演出,受到周恩來、孫科和蘇聯使官的一致贊許。在重慶,他先后供職中央廣播電臺音樂組、中央訓練團音干班、郭沫若任廳長的政治部第三廳,兼任陶行知育才學校教員。烏煙瘴氣的氛圍讓他窒息憤慨,延安魯藝成為他心馳神往的光明之塔,創作出《墾春泥》等作品,表露向往美好未來的心跡。他拒絕張治中讓他加入國民黨的公然“拉俠”,找到《新華日報》的吳克堅,要求恢復黨組織關系并轉移延安。皖南事變后,國民黨對根據地嚴密封鎖,他只得安排姜瑞芝攜女先行,自己則在周恩來關心下,取道香港、上海赴延安。

輾轉萬里向延安

1941年5月,日寇侵凌下的上海動蕩混亂。在新閘坊,看到乞丐滿街、流民搶米的情景,他心系黃自遺孀汪頤年的安危,冒著危險前往探望。“金嗓子”周璇要求同赴蘇北,他考慮到根據地艱苦而拒絕,但對這位富有民族意識的女星深感欣慰。

13日的黃浦江邊13號碼頭,在日偽嚴密盤查下,他隨地下交通員登船來到江北青龍港,一路經北星橋、東臺和劉莊,到達鹽城軍部。劉少奇和陳毅將他分配到湖垛鎮華中魯藝分校。這里集聚著丘東平、劉保羅、許晴、何士德、許幸之等文藝大家。他激動萬分,在中秋晚會上敲起小瓷碟,唱起歡快的《春天里》。“掃蕩”接踵而至,賀綠汀和許幸之等人分頭打埋伏,幸運躲過一劫,另一路在秦莊遭遇日軍,丘東平、許晴等20多位師生戰死,邵惟等120多人或被捕或沖散。劉少奇決定護送他去延安,他卻堅持再留半年,培訓音樂干部。

大半年來,他在蘇中、蘇北和淮南等地,看到迥異于淪陷區、國統區的欣欣向榮,黨政軍民一家親,當兵要當新四軍,戰士們啃著窩窩頭,仍浴血奮戰,昂揚樂觀。開“小鍋灶”、發高津貼等對知識分子的禮遇,更讓他時時感懷,尤其是日偽“掃蕩”時,陳毅追至河中,扶著小船叮囑“一定要周全護送”的場景,始終縈繞腦海。希望和光明就在這里!他奮筆譜就《一九四二前奏曲》,以磅礴氣勢宣告日本法西斯一定滅亡,和平與勝利一定會到來!

1942年3月,平漢線遭嚴密封鎖,他沒能隨劉少奇回延安,只得重返停翅港新四軍軍部。不遠處的“文化村”賣飯曹莊文人云集,他常與薛暮橋、阿英和何士德等相聚研學,也常與范長江等人到江淮印鈔廠等單位觀察采風。一年后,他寫下《劉老莊英雄連連歌》,謳歌82位勇士提顱浴火的英雄氣概。他與鄒韜奮寓居八灘鎮楊芷江家,在“掃蕩”中被偽徐繼泰部抓去。懾于兩人威名,徐只得惺惺作態“我也曾唱過《游擊隊歌》”。脫險的兩人立即被護送到蘇中。經粟裕安排,湯景延周旋,他一路輾轉至延安。

延水河畔的窯洞,橋兒溝的魯藝,與妻女團聚,讓他倍感溫暖和振奮。在五家坪,他受到毛澤東“《游擊隊歌》寫得好呀,你為人民做了好事”的贊譽。大生產運動熱火朝天,他隨“聯政宣傳隊”先后到三五九旅、回民支隊巡演,創作出《森吉德瑪》等民族風歌曲。中共七大前后,他創作合唱《東方紅》,熱情謳歌黨和毛澤東是“指引中國革命走向光明的紅太陽”。1946年4月,他組建并擔任中央管弦樂團團長。

信仰光明迎晚晴

1949年10月,帶著“恢復黨籍”的無比欣悅,他把上海音專改組為中央音樂學院華東分院,將信天游、黃梅戲、泗洲戲等民族音樂引入教學,聘請周小燕、李翠貞、譚抒真、丁善德等頂尖人才,推進民族音樂與西洋音樂融合。一批學子相繼在國際比賽中獲獎,一批知名教授受邀參加“布拉格之春”等國際交流,學院聲名雀起,即便是附屬小學也被譽為“每一個窗口都有一個天才”。

抗美援朝爆發,他批準80多名學生參加軍事干校,組織知名教授義演33場,指導師生創作《抗美援朝進行曲》等革命歌曲,喚起舉國支前的熱情。1951年,個人創作再上巔峰,他受邀完成歌劇《長征》第6場“強渡大渡河”譜曲。

1956年,圍繞“雙百”文藝方針,他在《人民音樂》發文,強調“民族的”與“世界的”藝術交融。1963年5月,姚文元撰文抨擊“印象主義”音樂鼻祖、法國作曲家德彪西,他從純學術角度撰文糾正,并參加學院內“民族音樂系要不要學鋼琴”的激烈論爭,力陳“不能搞形式主義”。

1966年6月8日,他被來勢洶洶的大字報“打倒”。張春橋公開宣稱“賀綠汀不是反革命,殺我的頭”。他始終沒有向“四人幫”屈服,始終堅信光明。1979年1月復出,他以飽滿的熱情推進中外音樂交流,迎來新的創作高峰,主要有紀念周恩來的《上海第三次武裝起義》,電影《曙光》插曲《森林馬馳》《雪地行軍》等40余首作品。

1999年4月27日,賀綠汀病逝于上海。他的一生正如一副挽聯寫的那樣,“牧笛揚華音,戰歌壯國魂,燦爛樂章譜春秋,滿腔赤子心;真言蕩濁流,鐵骨傲鬼神,浩然正氣耀日月,一身報國情。”

(責任編輯:賈茹)