謝季筠書法集評

吉狄馬加 馬嘯

吉狄馬加:

漢字的歷史是悠久的,同樣以漢字為載體的書法藝術歷史也是悠久的。我想就文字而言,像漢字這樣,無論從其豐富的結構特征,還是從其美學上的象征意義,在世界眾多文字中都是無與倫比的。漢字作為一種書法藝術活動,已經有兩千多年的時間了。當我們回望那已經走過的漫長歷史,可以說每一個朝代,均產生過燦若群星的大書法家。正是因為有了珍愛中國文字,甚至超過了自己生命的一代又一代的中國書法家,才把中國的書法藝術推上了一個又一個足以讓后人嘆為觀止的藝術高峰。難怪有一位西方漢學家曾告訴我,在他研究中國文學和藝術時,最讓人感到神秘莫測而又捉摸不透的,就是中國的古典詩詞和書法藝術。他還對我表示,中國的古典詩詞和書法藝術代表著一種東方精神的最高境界,那里面包含著許多形而上的東西。說實話,這位外國友人的感覺和看法并不新鮮,但是這說明了一個問題,那就是中國古典詩詞和書法藝術,在人類多元文化格局中,所占據的位置是極為重要的,它體現出一種只有東方才能有的美學觀和藝術觀。近年來,有不少重要的藝術現象實例可以證明一個問題,這就是東方藝術中(當然包括書法),始終包含著某種飄逸雅脫、古淡絕倫的『道』境,或者說『禪』意。著名旅法華人畫家趙無極先生,在創作現代繪畫藝術時,從中國書法中大量汲取精神的養分,使其作品成為東西方文化結合的典范。看樣子趙無極先生在西方乃至于世界所取得的成功,絕不是偶然的。據我所知,不少西方杰出的詩人和藝術家,多少年來就一直在從東方文化中汲取靈感,這其中包括著名的美國詩人埃茲拉·龐德、法國詩人圣瓊·佩斯和西班牙畫家米羅等等。

寫到這里,聰明的讀者一定會這樣想,你一直在強調一種東方的藝術精神,那這究竟和作為書法家的謝季筠又有什么更直接的關系呢?我想這也正是我想要說的。謝季筠是眾多書法家中的一位,但是他的成長經歷卻是獨特的。他先師從其父謝尊三先生,又先后師從劉孟伉先生、羅祥止先生、丁野庵先生等多位前輩,真可謂轉益多師,飽汲眾名家之精華,其書法中的豐富性和多變性正是來源于此。另外,由于謝季筠雙親早逝,家道寒苦,多年困居陋巷。正因為生活的這種艱難磨礪,雖然給謝季筠帶來過無數的困難和清貧,但從另一個角度來說,卻也成全了他。作為一個長期深入社會的民間書法家,謝季筠始終保持著平民的心態,淡泊名利,一切順其自然。

謝季筠在書法實踐中的那種平淡而自然的風格,無疑和他的現實生活境況形成了高度的一致,這是至關重要的。在這一點上,生活和現實雖然跟他開了一個大大的玩笑,這個玩笑甚至還帶著苦澀和眼淚,但作為一個有大作為的藝術家,他的確可算是幸運的。為此,在很多年前,我曾在心里祝愿過他,相信他會獲得極大的成功。

在文章的開頭部分,我一直在談東方的藝術精神,或者反過來說,藝術中的東方精神。

其實我最終要談的就是,謝季筠書法中所追求的『逸』和『虛』的境界。在中國近現代前輩書法家中,由于個人偏愛,我極力推崇謝無量先生和林散之先生。特別是林散之先生的晚年作品,雖然是有形的,但它卻近乎天籟,其意境之高潔和深遠,就是在整個中國書法史上也是不可多得的。也許正緣于這種對藝術的特殊感覺,從一開始我就關注謝季筠書法中這種可貴的藝術特質。

我一直認為,無論是中國的書法還是繪畫,都與中國古代哲學思想緊密聯系在一起。雖然書法家是通過手中的筆來傳達內心和感情的,即所謂『書為心畫』,但是要真正做到心手兩忘,出神入化,如入無人之境,那是非常人所能做到的。

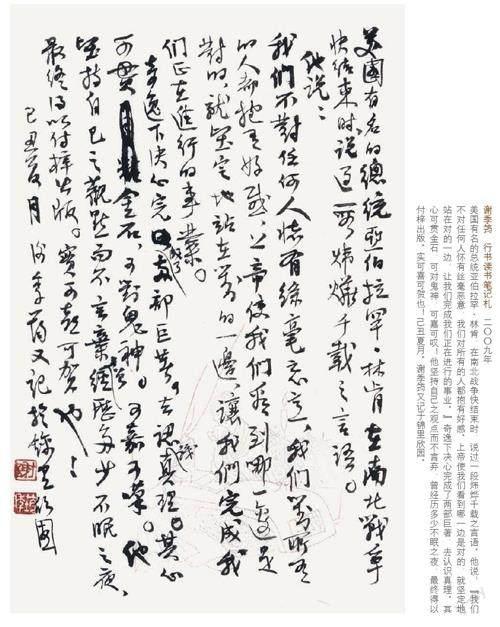

這就要求書法家必須具備淵博的學識、豐富的情感和多方面的修養,同時還要有超常的稟賦,其『悟性』也應該是不一般的。謝季筠的書法藝術,已經表現出天才的某種超凡脫俗的意境,其作品中的氣勢美、神韻美和意境美水乳交融,散發著濃郁的書卷氣。欣賞謝季筠的書法藝術,作為一名詩人,我感覺到的更多的還是他作品中的那種詩意美,以及他筆下那種陽剛之氣和陰柔之韻的和諧統一。最讓人感到高興的是,我們從近期謝季筠的書法藝術中,發現了一種神奇的東西,那就是前面提到的『逸』和『虛』的精神和藝術境界,已經初露端倪。為此,我們沒有理由不相信謝季筠,能在不久的將來,使自己的作品進入一個更高的藝術境地。

馬 嘯:

結識謝季筠先生大約三十多年了。在我心里,他的形象幾乎沒有改變過,我對他的書法的感覺和判斷也基本沒有改變過。這兩點,連我自己都感到十分奇怪。因為先前喜歡的許多的人、許多的事,隨著時間的推移、了解的深入、認知的提升或是觀念的調整,發現并不像我原先判斷的那樣。謝季筠先生卻是例外。認識謝季筠先生時,他才步入中年,而我正值青年。而今,他與我均走過生命的大半段時光。我之所以格外喜歡謝季筠先生,是因為他與我有著一致或近似的人生態度和藝術觀念。所以,盡管他比我年長將近二十歲,但在我的眼里,卻是同一年代的人。

要討論謝季筠先生的書法,我們應將它放入『川人』或『川文化』這個格局之中。在許多年前,人們研究藝術,總喜歡與地域聯系起來,于是便生出『地域書風』『地域畫風』之類的概念。如今,『地域』這個詞在文化學的意義上已經消失或正在消失,因為交通的便利和信息的網絡化使原本相對獨立的東西,其邊界變得模糊不清,甚至根本就找不到了。無論是商業的、產業的,還是文化的,都變成你中有我、我中有你的關系,并且人們在跟著同一種東西向前走。然而,在四川,起碼在謝季筠先生那一代人的身上,我們依然能夠窺見很強的地域性。

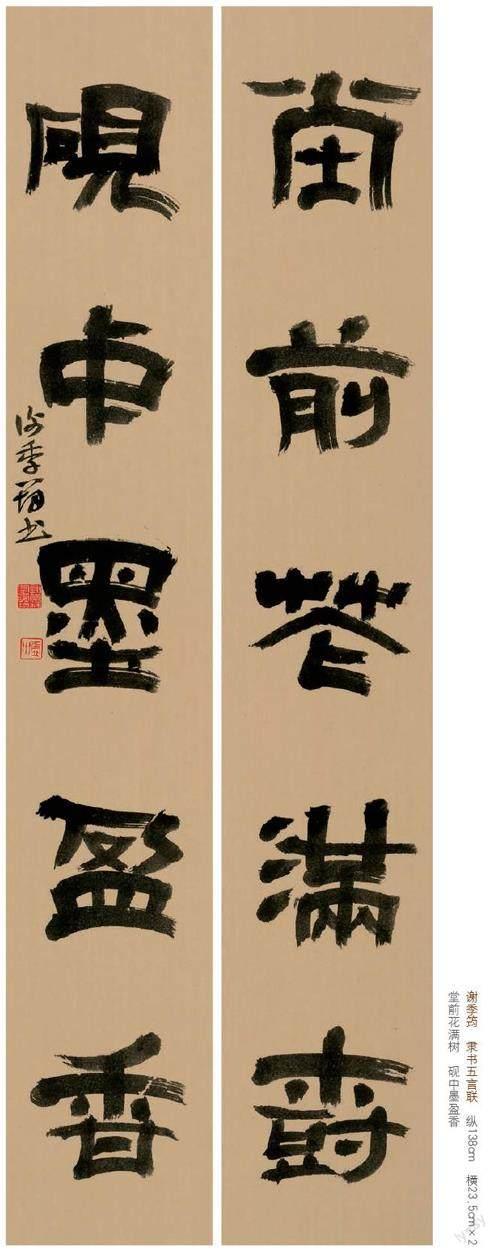

大約在二十世紀八十年代末,我第一次給謝季筠先生寫評論時,標題里用了『逸』這個字。一說『逸』,人們就會聯想到那種高不可攀的人或事。的確,『逸』是不容易達到的,因為它要我們拋棄許多『貴重』的東西,掙脫物質和技術的雙重枷鎖,先將自己心里和筆底的東西清理干凈,然后才能行事。從中國傳統哲學層面來說,『逸』其實就是對既定秩序、方法、模式的超越或逃脫。當然,既然要『超越』、要『逃脫』,就必先在這種秩序、方法或模式之中,否則何言超越?何言逃脫?一種沒有秩序與法則為前提、為保障的逃跑,沒有任何價值,也不會產生任何的意義。

『川人』大約天生就是一幫不愿受束縛的人。遠的不說,近者如書法領域的謝無量、劉孟伉,繪畫方面的陳子莊、張大千、石魯(當然,在這中間,張大千稍稍有些不同,因為在他生活大半段時光中,一直非常遵守和適應法則與規矩,到了晚年,『路子』才野起來)。

很少有一個地方能像四川這樣密集『出產』具有『野逸』色彩的藝術家。

當然,我所說的『野逸』,是指作品風格而非生活方式。因為現時代,一個居于喧鬧之地的人,不可能有『野逸』的生活。謝季筠先生大約就屬于這類有著『野逸』色彩的『川籍』藝術家。他書法的創作方式,自我知道的那一刻起,直到現在,一直走著這樣一條路,沒有大起大落,更沒有改弦易張。

當然,我的這個判斷,與謝季筠先生自己的總結有些背離。他說:『檢點囊作,可謂五年小變,十年大變,至于今日,未有竟時。每一變既為舊我之總結,也為新我之起點。』(謝季筠《書為心跡,得失自知》)作為主人公,他的體會自然會更細膩、更動情。在我的眼里,謝季筠先生的不凡,就在于他在中年時代(甚至可能是青年時代)形成的書風,雖經歷數十載歲月,依然能在當下書壇占有一席之地——沒有被淘汰,更沒有令人生厭,相反每每走近,還能打動不少人,甚至是那些相當有功力、有眼光的人!他之所以能做到這一點,首先在于其取法與立意的不同尋常。盡管在某一時刻,他的書風似乎也在『潮流』中,但總體而言,他和他的書法始終是一個獨立的存在。

謝季筠先生的書法,是以『散逸』為總體特征的『川地書風』陣營中的一員,而且無疑是當下的中堅力量或稱代表性人物之一。『散逸』者,散淡簡遠。

所以,他的書風不能以筆法是否精準、用筆是否到位來衡量。凡散逸的書風,有兩個基本特征:用筆的不穩定性與造型的不確定性。因為它是隨著作者的心性生發出來的,無論是落筆之前還是在運筆之中,任何條件、情緒的改變,都會影響筆毫運動的軌跡、點畫和結字的形態。

謝季筠先生以行草書見長,書風雖呈散淡簡遠之態,但筆底卻有一種生辣,這種生辣與變幻無定的用筆和結字組合,使得其作品彌散著一股蒼茫之氣。同時,由于作者在書寫時并不將字的重心固定在某個部位,而是上下左右變動不定,加之虛與實、開與合、黑與白的強烈對比,營造出一種跌宕起伏的節奏感,從而增強了作品的感染力。

謝季筠先生『散逸』書風的形成,是地域、師承及個人心性三者交互作用的產物。他出身于書香門第,有著良好的家學淵源。《華西都市報》曾有一篇記者報道,如此描述他的成長經歷:兒時,父親(尊三老人,前輩書家)便教他習書,而父親的老師是清末的翰林陳榮昌。及后,謝父又找來前清秀才、學者、詩人吳卿材老先生做他們幾(兄弟)姊妹的家庭教師。再后來,他又跟著四川省文史館首任館長、著名書法家劉孟伉學習書法。不僅如此,他還先后跟齊白石的入室弟子羅祥止學篆刻,并隨老成都的大隱士丁鶴先生臨池……(楊帆《謝季筠:書壇布衣,藝苑耕者》)這樣的學習條件和學習經歷,很少人能擁有。很明顯,正是有了這種師承關系,并且還能不斷轉益多師,才使得謝季筠先生的書法即便有著鮮明的個性色彩,仍不乏古意,同時也使得其書法的『來路』變得模糊不清。而這種模糊不清,正是孕育個性與心性的良田。

二十世紀最重要的書家之一、川籍書法重鎮謝無量先生曾說:『書法不難于謹嚴而難于爛漫,不難于成熟而難于生拙。』這話用在謝季筠先生的書法中,甚是妥帖。它有著一份爛漫,有著一份生拙。我們正是從這爛漫和生拙之中,看到了謝季筠先生本人。

本專題責編:朱中原 熊瀟雨