指向“教—學—評”一致性的語文概念構圖教學

俞向軍 胡遠萍?胡敬萍

[摘要] 概念圖是一種有效的教學策略、學習策略和評估工具,為語文教學實踐中落實“教—學—評”一致性提供了有效支撐。研究介紹了概念圖和概念構圖的內涵,剖析概念構圖教學具有學生主體性、過程顯性化、理解結構化、評價精準性等特征,并探索了基于概念構圖的“教—學—評”一致性的課堂操作路徑和案例。

[關鍵詞] 2022版課標;概念圖;概念構圖;“教—學—評”一致性

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“2022版課標”)注重實現(xiàn)“教—學—評”一致性,明確“為什么教”“教什么”“教到什么程度”。從學習的視角來看,“教—學—評”一致性包括內容、活動和質量三個維度。2022版課標指出,語文課程學業(yè)質量標準是以核心素養(yǎng)為主要維度,結合課程內容,對學生語文學業(yè)成就具體表現(xiàn)特征的整體刻畫。但當前“教—學—評”一致性達成度并不高,存在諸多困境:目標定位不準,重知識輕策略;整體觀照不足,重教學輕評價,學習路徑不清,重外顯輕內隱。如何在語文教學實踐中落實“教—學—評”一致性,促進學生核心素養(yǎng)發(fā)展,仍是當前亟須解決的關鍵問題之一。

“教—學—評”一致性的課堂中,目標既是起點又是終點,“評”貫穿課堂始終;評價不僅促進學生學習,也發(fā)揮著診斷、調控、引導課堂教學的功能,評即學、評即教、教即評。美國約瑟夫·D·諾瓦克教授團隊在20世紀60年代提出了概念圖。概念圖從最初的知識表征工具發(fā)展到作為一種教學策略、學習策略和評估工具在多個學科得以應用,并被證實確實能幫助學生進行有意義的學習。筆者以概念構圖的語文課堂為例,展現(xiàn)概念圖在實現(xiàn)“教—學—評”一致性中的教學實踐。

一、概念圖和概念構圖的內涵

(一)概念圖

概念圖的理論核心是奧蘇貝爾的“有意義學習”,該理論指出,促進新知識的學習,首先要增強學生認知結構中與新知識有關的概念,概念圖由此開發(fā)出來。概念圖是由概念術語(節(jié)點)及節(jié)點之間的有向連線組成的(層次)網(wǎng)絡,連線上用連接詞表明節(jié)點之間的關系。概念圖用節(jié)點表示概念,用連接線和連接詞表示概念之間的關系,形成知識網(wǎng)絡。一張概念圖通常由節(jié)點、連接、文字標注所組成,包括概念、命題、交叉連接和層級結構四個要素。可以說,概念圖(概念)表征(連接詞)知識。概念圖最初是知識表征的工具,但經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,已被證明是一種有效的教學策略、學習策略和評估工具,為“教—學—評”一致性的課堂探索提供了有力的支撐。

1.概念圖作為一種教學策略

概念圖是一種組織教學內容的好工具。教師可以借助概念圖進行課前導入或在課堂中組織和呈現(xiàn)教學內容,以形象、直觀的方式展現(xiàn)概念間的內在關系,幫助學生組織、建構和整合信息。而且,概念圖能幫助教師和學生對學習進行跟蹤,發(fā)現(xiàn)學生知識的欠缺和認知方式,并適時調整教學方法,指導課堂教學進程。

2.概念圖作為一種學習策略

概念圖作為學生學習的一種策略,能幫助學生清晰地組織和外顯已有知識水平,使學生能夠參與到學習內容中去。更為重要的是,當學生在構圖時有意識地將新知識與已經(jīng)知道的概念聯(lián)結時,不僅促進了有意義學習的產(chǎn)生,還改變了學生的認知方式。所以,概念圖還是學生有意義學習的一種元認知工具,通過概念圖以樹枝狀、節(jié)點及聯(lián)結的方式儲存信息,有助于學生快速學習及喚醒長期記憶的內容,促進建構和重組知識結構。

3.概念圖作為一種評估工具

已有研究表明,概念圖作為評估工具,可以用于評估學生對概念的理解、轉變和發(fā)展。運用概念圖可以診斷學生的知識,特別是對陳述性和程序性知識錯誤的理解;概念圖作為一種元認知策略,可以引導學生建構知識,促進概念的轉變和發(fā)展。概念圖有助于學生清晰地組織和外化自身已有知識水平,教師可以通過概念圖來評估學生的學習水平。這不同于單純的“知識點”的評估,而是外顯學生學習的過程。

(二)概念構圖

概念構圖是一個動態(tài)與靜態(tài)相結合的概念,“構”具有動態(tài)性,構好的“概念圖”具有靜態(tài)性,概念構圖教學強調學生和教師共同構圖的過程。概念構圖教學發(fā)軔于表示概念之間意義聯(lián)系的知識表征工具的概念圖,是師生共同學習具體知識后再提綱挈領地進行提煉,共同協(xié)作完成概念圖,以有效實現(xiàn)意義建構和讓學生的理解看得見。它一方面以學生為主體,學生繪制概念圖的過程也是建構所學知識的過程;同時也是一種以圖像表示知識結構的教學方式。有研究總結了概念構圖在數(shù)學教學中的應用:利用概念構圖培養(yǎng)學生預習能力;利用概念圖進行教學分析;利用概念構圖進行難題解釋;利用概念構圖進行復習檢測。可以看到,概念構圖在教學中的應用不僅在課前、課中,還在難題解答和復習課中。

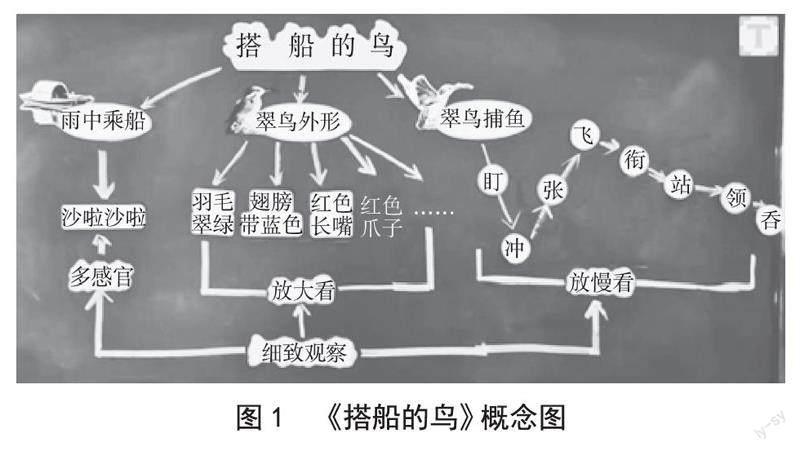

概念構圖的主要優(yōu)勢在于能構造一個清晰的知識網(wǎng)絡,有效地把細碎的知識點串聯(lián)起來,通過概念圖的概括、梳理和總結,幫助學生把握知識之間的關聯(lián),構建結構化的知識體系。如三年級上冊《搭船的鳥》這一課,教師從課題入手,引導學生交流和思考:搭船的鳥是什么鳥?是一只什么樣的鳥?它為什么搭船?師生共同完成了《搭船的鳥》這一概念圖(如圖1)。該圖清晰呈現(xiàn)了《搭船的鳥》這一知識網(wǎng)絡,并在內容的學習中落實了該單元的語文要素:引導學生體會作者是怎樣留心觀察周圍事物的,深刻體會留心觀察的好處。

二、語文課堂教學中概念構圖的特征

實現(xiàn)“教—學—評”一致性的一大瓶頸就是學生學習在課堂教學中是一個不可見的過程,學生到底學得如何,其水平到底處于哪一層次,在課堂中往往難以呈現(xiàn),因而教師無法精準把握教學的邏輯起點。對此,確定學生學習狀態(tài)是關鍵問題。在概念構圖課堂教學中,教師通常會布置學生在預習的時候初構圖,要求學生把自己對學習內容的理解或疑問之處用圖示的方式呈現(xiàn)出來。概念構圖作為一種可視化的認知結構表示方法,在語文課堂上有助于學生對文章中的概念、字詞、背景知識、內容、結構等進行分類,然后找出各部分之間的聯(lián)結關系,加上適當?shù)墓?jié)點和連接詞,呈現(xiàn)高度概括化的內容。由此,概念構圖教學是實現(xiàn)“教—學—評”一致性的有效抓手。從目前的探索來看,它具有如下特征。

(一)學生主體性

在概念構圖的過程中,學生首先根據(jù)自己的理解構圖,由于每個學生的已有知識和經(jīng)驗不同,構建起來的概念圖也會有所不同。因此,概念構圖充分發(fā)揮了學生主體性,教師通過學生的構圖能夠判斷學生的已有基礎,如知識結構是否有缺陷、過程是否需要優(yōu)化等。

(二)過程顯性化

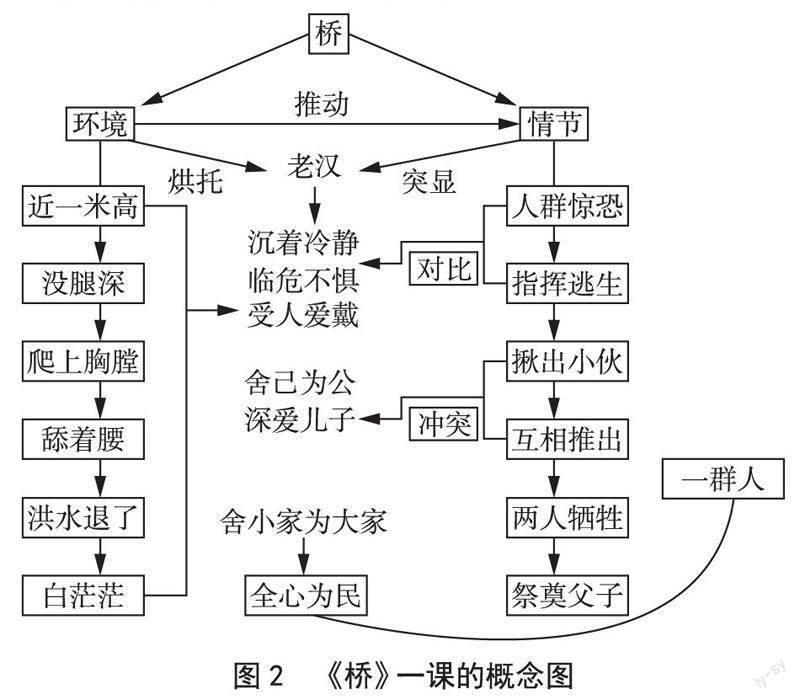

概念構圖凸顯“構圖”的過程,它在語文課堂教學中的應用并不是靜態(tài)知識的堆砌,更強調學生在構圖過程中的知識整理和思維方式。如圖2所示,在教師的引導下,學生小組合作完成《橋》這一篇課文的概念圖。在最開始的概念圖中,學生沒有把“對比”和“沖突”寫在連接線上,因而并沒有很好地理解《橋》中人物形象的對比和情節(jié)的沖突,但通過教師的引導和構圖練習,進一步理解了小說中各要素之間的關聯(lián)。

(三)理解結構化

課堂上概念構圖要求學生建立知識之間的聯(lián)系,站在更高的角度去理解所學內容,關注知識的內化和遷移應用,讓學生在整理知識的過程中經(jīng)歷知識的“再創(chuàng)造”過程,實現(xiàn)前后知識間的主動關聯(lián),促進理解的結構化。比如在《橋》這一課的概念構圖過程中,三次主要情節(jié)沖突構成了《橋》這篇小說最精彩的一波三折,學生在梳理三次情節(jié)中體會到了《橋》的沖突,并通過概念構圖實現(xiàn)對小說的結構化認知。所以說,概念構圖能夠清晰呈現(xiàn)《橋》的內容網(wǎng)絡,有效地把細碎的知識點串聯(lián)起來,幫助學生達成理解的結構化。

(四)評估的精準性

學生學習既有個性差異,也有水平之分,往往都難以評估,這在“教—學—評”一致性中可以說是難點。教師需要根據(jù)學生個體所表現(xiàn)出來的外部行為去衡量他們理解的特征與水平,而概念構圖可以使評估活動變得直觀、有效,以此建立學生學習的水平與標準,這不僅能為學生知識理解的自我認知提供線索,更能為“教—學—評”一致性提供依據(jù)。

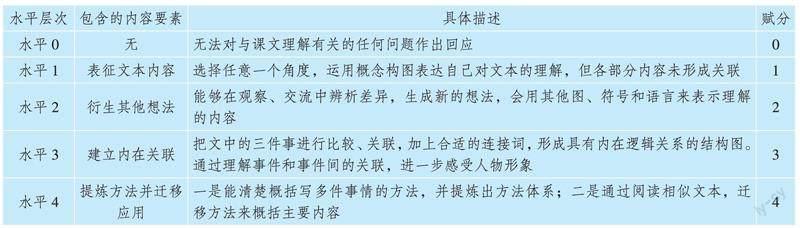

因此,在明確了所需要評估的內容后,教師可以借助概念圖,對學習內容進一步分解、描述和刻畫,并制訂可操作的表現(xiàn)性水平標準。例如,教師根據(jù)概念構圖,并結合美國格蘭特·威金斯等人提出的理解六側面(解釋、闡明、應用、洞察、深入和自知)和SOLO分類理論,在《為中華之崛起而讀書》的教學中提煉出學生水平標準的評估表(如下表)。這一評估標準是基于概念構圖建立的學生對《為中華之崛起而讀書》的學習層次標準,從具體到抽象,從零散到系統(tǒng),從機械到遷移應用,幫助教師在課堂中精準評估學生的學習水平。

三、基于概念構圖的“教—學—評”一致性的課堂實施路徑和案例

(一)概念構圖的“教—學—評”一致性課堂實施路徑

在基于概念構圖的內涵和特征分析,以及在語文課堂教學中的不斷實踐探索后,筆者和團隊初步提煉出“課前構圖—課中論圖—課后理圖”的實施路徑。具體操作如下:第一,課前構圖。教師根據(jù)每次學習內容,課前布置構圖,要求學生根據(jù)已有經(jīng)驗對所要學習的內容先初步構圖,這一步驟呈現(xiàn)的主要是學生的已有水平,有助于教師充分了解學生的已有水平,有助于目標的明確、可測。第二,課中論圖。課堂教學中以學生初步構圖為交流載體,憑借構圖與關鍵詞展開對話,圍繞課前目標進一步論圖,促進學生在原有的認知結構基礎上不斷衍生、改造和深化,實現(xiàn)“目標為本”的教學。第三,課后理圖。課后學生通過課中論圖,進一步修正、整理概念圖,實現(xiàn)學習內容的橫向關聯(lián)、縱向融通,走向結構化理解。最后,教師通過學生整理后的概念圖,來評估學生的學習水平,并反饋學習目標的達成。

如此一來,學生在每一個環(huán)節(jié)中都進行自我反思和建構。通過運用概念構圖來進行語文教學,可以有效實現(xiàn)學生主體性、過程顯性化、理解結構化和評價的精準性,達成“教—學—評”一致性。

(二)概念構圖的“教—學—評”一致性課堂教學案例

1.教學目標的設計

案例以六年級上冊《盼》為例,探索基于概念構圖的“教—學—評”一致性的實現(xiàn)。《盼》以“新雨衣”為線索,圍繞“盼”字描述“我”有了雨衣后,盼變天;下起了雨后,盼外出;沒法出門后,又盼雨停;盼來雨天,快樂出門等小事件。課文在表達上有兩個特點:一是“緊緊圍繞中心意思,選取不同事情”;二是“把重要的事情寫得具體生動”,如詳細寫了盼下雨、盼外出、盼雨停等事情。根據(jù)課文內容和該單元的語文要素,確定了教學目標:了解課文是通過哪些事例來寫“盼”的,體會文章是怎樣圍繞“盼”這一中心意思來寫的,學習從不同方面或選取不同事例,表達中心思想。這也是該課的教學難點(課前布置圍繞中心意思來構圖)。

2.學習活動的設計

圍繞上述教學目標,將學習活動設計成:思考課文為什么以“盼”為題,圍繞題目寫了哪些內容?(預設圍繞“盼”寫了哪些內容,學生可能會總結不全,可指導學生讀有關句段來幫助概括總結)教師帶著學生給課文劃分段落,概括段落大意:第一部分(第1、2自然段),寫媽媽送“我”新雨衣;第二部分(第3自然段),寫盼下雨;第三部分(第4-17自然段),寫盡管下雨還是未能如愿;第四部分(第18-21自然段),寫“我”終于穿上雨衣。分段時,教師鼓勵學生發(fā)表自己的見解,大膽嘗試劃分不同的段落,教師肯定了其中的獨到思考。

3.評估的始終性

“教—學—評”一致性課堂中,目標是起點,而評估貫穿課堂始終。在《盼》這一課中,連接詞“是的”表明了“盼”的內容,右邊三條連接線,對事件的起因、經(jīng)過、結果進行構圖(如圖3)。教師發(fā)現(xiàn)該生構圖中有一個錯別字“相”,說明該生對“相”和“想”字還沒有完全掌握,因而根據(jù)該生的生字掌握情況,進行了個性而精準的指導。同時,學生通過構圖,對該課的內容則有了更為清晰的理解,進一步體會了《盼》是怎樣圍繞中心意思來寫的,并理解了寫文章要從不同方面或選取不同事例來表達中心意思。可以看到,概念構圖是緊緊伴隨著學生的學習進程而逐步推進的,不僅呈現(xiàn)了學生學習的過程,也是能力進階的“推進器”。

概念構圖教學在語文課堂教學中的探索始于小學作文教學變革研究,指向“教—學—評”一致性的教學探索處于起步階段,正在不斷豐富和完善的過程中,希望后續(xù)能為2022版課標的落地提供生動的實踐。目前,概念構圖在語文教學中的實踐不僅引領了課堂教學,構圖的過程也體現(xiàn)了學生的學習過程,成為教學評估的依據(jù),可以在“課前—課中—課后”全程使用,幫助教師基于構圖分析和改進,達成“教了—學了—學會了”。因此,指向“教—學—評”一致性的語文概念構圖教學值得進一步研究與探索。

[本文系中小學生閱讀素養(yǎng)測評的國際借鑒與本土建構研究(項目編號:19YJC880122)研究成果]

[參考文獻]

[1]涂曉峰.教學評一致性的含義、實踐困境與突圍之策[J].教學月刊·小學版(語文),2022(04).

[2]約瑟夫·D·諾瓦克.學習、創(chuàng)造與使用知識:概念圖促進企業(yè)和學校的學習變革[M].趙國慶,吳金閃,唐京京,等譯.北京:人民郵電出版社,2021.

[3]SJ Gravett,E Swart.Concept Mapping:A Tool for Promoting and Assessing Conceptual Change,1997.

[4]葛敏輝.概念構圖:指向深度理解的數(shù)學課堂探索[M].杭州:浙江大學出版社,2021.

[5] 陳侃侃.不妨嘗試運用“概念構圖”輔助數(shù)學教學[J].中小學數(shù)學(小學版),2009(6).