草書書風與當代創作

朱天曙

草書是中國書法中最具有表現力的書體,早在秦簡中就有草法了。漢代日用書體中草書的崛起,對后世書法藝術的發展有著重大的影響。在草書這一書體門類中,又有章草、今草、狂草的區別。章草約在漢隸(即指八分)成熟的西漢中晚期形成,并漸趨成熟,至東漢蔚然成風。它的用筆是沿著隸書的筆法發展的,在解散結構嚴整的隸體的同時,主要的特征仍舊在每字結束時采用了波挑法,并且字與字之間多不連貫。然而在『損隸之規矩,縱任奔逸,趕連急就』(張懷瓘《書斷》)之中,筆法變得大大豐富了。章草之后,又孕育出新的草書——今草。較之章草,今章打破了字字獨立的形式,藝術內涵也更加豐富了。從今草又發展出狂草,影響了一代又一代人的草書創作。

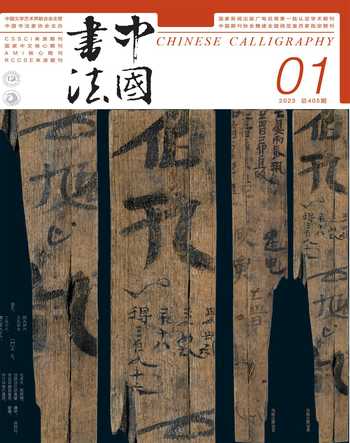

草書的產生,最早萌芽于篆書草寫的草篆之中,隨著草篆嬗變為古隸,草書又繼續在古隸的快寫中發展。漢代的章草正是在古隸的俗體中衍變而出的。在長期的書寫實踐中,這種原為簡易、急速的寫法,逐漸約定俗成,形成有法度的草書。西漢日用通行的漢隸,又為章草的發展提供了便利。到了東漢,再經文人書法家的加工、美化,由實用變為時人崇尚的藝術。現在我們可以看到的西漢昭帝時玉門漢簡中的《買賣布牘》、居延漢簡中西漢元帝時的《永光元年簡》,均為西漢后期的作品。這些簡中的文字,在用筆結束時,依然保留著隸書的波挑,但筆法、結字都是章草的模式,在圓弧運動中草書的筆勢已十分連貫,點的運用與使轉的靈活,有強烈的節奏感,形成與隸書不同的新的審美特征。其后,東漢的《居延漢簡》《敦煌漢簡》《武威醫簡》及《急就奇觚磚》《公羊傳磚》,我們從中可以看到,盡管『草化』的程度不盡相同,但章草在漢代已經普遍流行。在東漢晚期的《安徽亳縣曹氏墓磚》上,甚至看到拋棄了波挑的狂放今草,這是歷史發展的必然。經過魏晉南北朝時期的發展,草書的筆法走向成熟,出現了皇象、張芝、索靖等章草大家,特別是到了東晉時期,王羲之的草書成為草書發展史上的一個重要轉折。在章草基礎上,他多用今草筆法,由平和向縱逸方向發展,字勢飛動,展示了前所未有的新面貌。從王獻之后,其傳承者有小草和狂草兩路,孫過庭、米芾、趙孟頫等,『二王』小草一路燈燈相傳;又有唐代張旭、懷素,明代徐渭、董其昌,清代王鐸、傅山等,將『二王』草書向縱逸一路推進,掀起狂草新風,一直延續到當代。

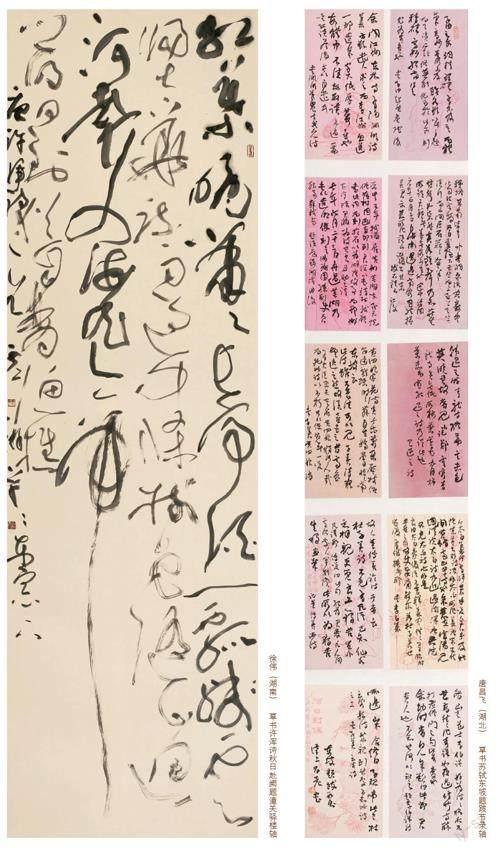

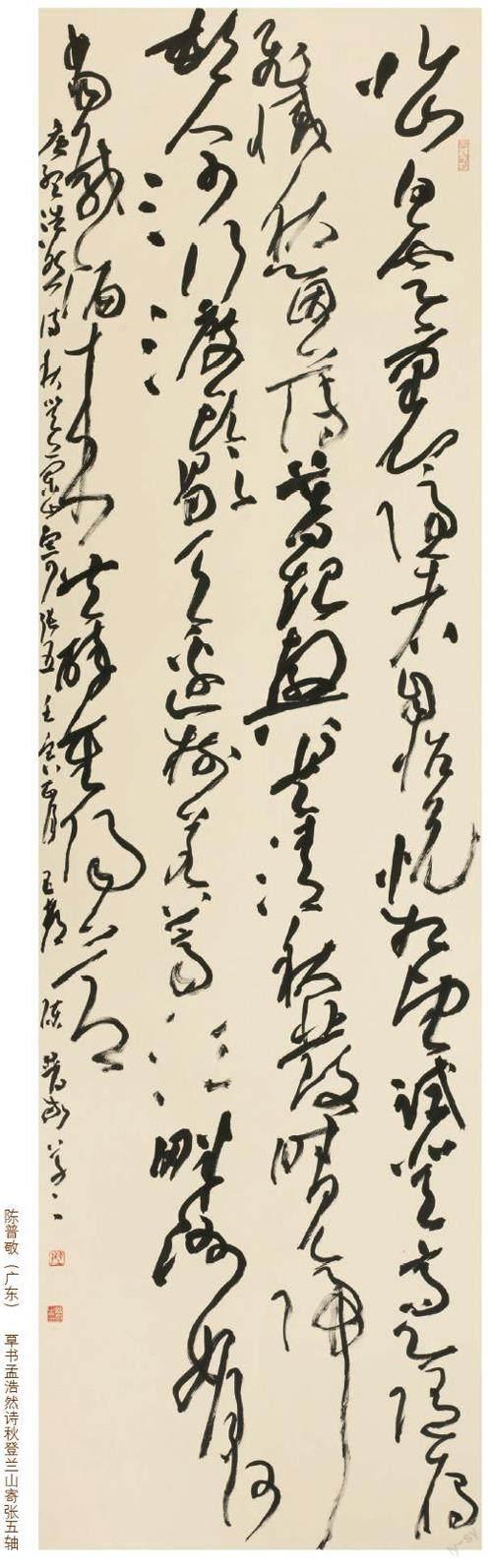

草書創作是當代書法創作的重要內容。在當代書法展覽中,古拙、飛動、氣勢恢宏的草書有著很強的藝術感染力,在展廳中常常引起人們駐足欣賞。隨著展覽活動的開展和創作的深入,當代章草、小草,尤其是大草創作都有了很大的發展,這是大家有目共睹的。從中國書協主辦的各類展覽特別是草書展中,我們可以看到不少筆墨技巧和藝術形式俱佳的作品。

草書創作要表現豐富的筆法,處理復雜多變的結構和章法,這需要長期的藝術實踐和人文素養積累,既要有藝術天分,又要有實踐功力,這種綜合的創作能力與西方藝術的創作不同。書法中具有的這種豐富內涵的人文品格,在當代草書創作中不能忽視。

現在有些參展者為了入展或獲獎,常常依照設計好的草書稿反復書寫一件作品,甚至為了一件作品寫上百遍,直到『創作』出滿意的作品。這樣的創作,是否是我們需要的藝術創作?正如黃惇教授在《預想、變相與化機》一文中所指出的那樣,預先設計的『寫形』圖式,把書寫中『寫意』的自然變化轉變為機械的復制,把『寫』字,轉變為『描』字、『畫』字或者自我復制。這種以設計『寫形』為創作手段而舍去『寫意』中的即興,以造作取巧而廢除傳統功力,以方便快捷的集中書寫應展替代靠長期學習積累而獲得的書法藝術特有的人文品質,這種草書創作應該警惕。

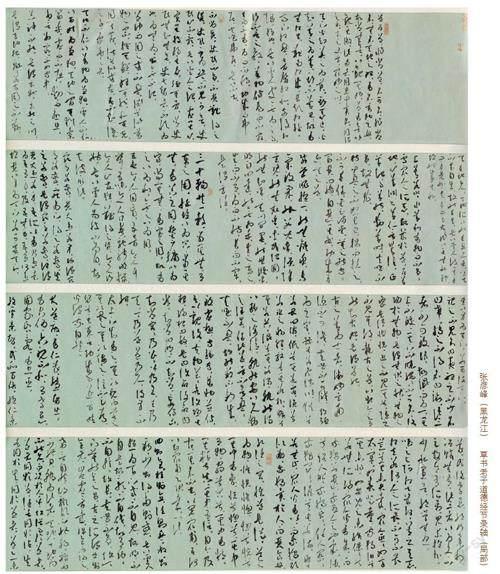

『意在筆先』是古人創作中流傳下來的要訣。傳為東晉王羲之的《題衛夫人筆陣圖后》說到『意在筆先,然后作字』。古人作書落筆前作『凝神靜思』的『預想』,不僅注重字的大小和姿態,還要注意『筋脈相連』,氣勢貫通。王羲之論書還提出『須得書意轉深,點畫之間,皆有意,自有言所不盡,得其妙者』,這和《蘭亭序》中所說的『因寄所托』『取諸懷抱』的思想是一致的。宋元文人畫興起后,十分重視書法用筆的『寫意』在繪畫中的核心表現。清代鄭板橋曾以畫竹為例,提出了將『眼中之竹』到『胸中之竹』再到『手中之竹』的轉化過程,既在『預想』之中,又非『預想』可及,由『定則』到『化機』,既重視『意在筆先』,又強調『趣在法外』。

我們也看到,在很多培訓班和書法班教學中,常常『過度』解讀歷代名家作品的字形,而忽視『寫意』的隨機性在創作中的表現。創作一件草書作品打多幅底稿,按預先『設計』好的稿子創作,反復十幾次甚至幾十次,這種創作還能表現個人的精神情趣?重寫不滿意的作品在書家創作中是常事,但機械的設計違背了藝術創作的規律。古人作畫有粉本和稿本,但并不影響畫家創作時的筋脈相連和氣勢貫通。書法比繪畫更抽象,更注重寫意,隨意生發而能筋脈相連才能表現作品的藝術價值。

草書學習是一個長期的錘煉過程。草書是書寫技巧和速度的結合,比行書更為連貫和簡省,創作者在熟練掌握草書筆法和書寫技巧后,漸而進入『達其情性』的藝術境界。歷代草書名作多是無底稿的即興之作,一氣呵成,一任自然,『無意于佳乃佳』,不可復制。這樣的作品不僅有凝神靜思的預想,也有即興書寫中獲得的寫意之美。我們在書法創作中,需要練就『預想』后落筆即書的能力,駕馭自如而能隨機應變,把『寫意』放在創作的第一位,而不僅僅是一個『寫形』的過程。

今天的草書創作,還應反思中國古典書論的指導意義。蘇東坡論書講『精能之至,反造疏淡』,董其昌講『熟后求生』,劉熙載講『由工求不工』等,這些理論強調了技藝的重要,同時也消解了書寫的技藝。書家在掌握技法中達到了『無意』『天然』的自由境界。技法是人們普遍公認的實踐形態,所謂『精能』『熟』,指書家已在相當程度上把前人對美的把握,積淀成了自己的『血肉』;而『疏淡』和『生』,則是指書家在前人所創造的美的起點上,進一步表現對美的新認識和創造,既不是對前人的重復,更不是一種退步。

中國古人常將『逸品』視為書法的最高境界,草書藝術也是如此。『逸品』最早出自《梁書·武帝紀》,唐代李嗣真《書后品》提出『鍾、張、羲、獻,超然逸品』的主張。古代書論中的『逸品』和『神品』有聯系,但格調往往更在『神品』之上。它在『神品』基礎上,更強調天真爛漫,所謂『無藉因循』,超逸優越,無意取態。『逸品』將創作過程中『無意』而獲得的藝術效果具化為一種藝術的品格和審美的典型,『二王』、張旭、懷素、楊風子、米芾、董其昌、王鐸、傅山以及高二適、林散之等草書大家的作品都是這樣。今天許多人都強調視覺沖擊力,當看到劍拔弩張、用筆趨同、大而空洞的作品時,我們更需深入古典傳統,在『書』之外求得『文』和『人』的融合,在藝術創作中增加人文涵養,多一點逸致和雅趣。

作者單位:北京語言大學中國書法篆刻研究所