書法的私淑傳統與大師風標

王立翔

私淑之名與歷史軌跡

『私淑』一詞,最早見于《孟子·離婁下》:『予未得為孔子徒也,予私淑諸人也。』東漢趙岐章句曰:『淑,善也。我私善之于賢人耳,蓋恨其不得學于大圣人也。』孟子與孔子前后相距百余年,自然是不能『為孔子徒』的,故而趙岐之注將孟子言語中隱藏的因未能親炙受教而無限抱憾的隱意準確地揭示了出來。從此,『私淑』一詞就為后人襲用,并埋藏下了兩個基本要義:一是學習者未能親自受業,二是敬仰并承傳某人學術而尊之為師。

在今天這個網絡用語漸成風尚的時代,『粉絲』一詞無人不曉,但舉出『私淑』這個古老的詞,問其準確詞義,或許大多數人,尤其是年輕人已難以語焉其詳。

『粉絲』與『私淑』有相近之意,但遠不具備『私淑』一詞豐富深邃的文化內涵。

在我們這個文明悠久國度的歷史上,『私淑』曾是一種十分重要的教育、學習手段甚至是文明傳承的重要方式,具有優良而持久的傳統。由于古代交通不便、信息不暢,知識、學問的獲取或傳播,主要靠口耳相傳。

掌握知識文化的人是少數,而能師從良師名師,則更是一件極為不易之事,故作為學生尤為看重師承關系,以標榜學問的來歷、學術的正統;而對老師來說,也依靠師承門徒來維系思想、學派的門戶和血統。但并非所有求學者都那么幸運,故孟子又云:『君子之所以教者五:有如時雨化之者,有成德者,有達財者,有答問者,有私淑艾者。』(《孟子·盡心上》)前四種是指圣賢施教,各因其材,最后『私淑艾者』,則是指未收入為徒的,可以通過自學以獲得其所治之學,朱熹的解釋是:『私,竊也。淑,善也。艾,治也。』但毫無疑問,想要『及門受業』遠非不辭長途跋涉、多交幾根臘腸那么簡單,最不可逾越的,是時空交錯,不能起先師于黃土啊!故古之學者,更多的是通過『私淑艾者』的方式,獲得『齊家治國平天下』的各種本領。

在孟子所處的戰國時代,各家學派都認識到門徒弟子對擴大自己學說的重要作用,而孟子更從孔子仁學的思想出發,以自己的實踐為基礎,不僅以道德修養來要求『君子』言傳身教,更以立言著述來系統深刻地闡述對世界的認識,以成就其『小以成小,大以成大,無棄人也』(朱熹《四書章句集注》)的教育理念,包括『人或不能及門受業,但聞君子之道于人,而竊以善治其身,是亦君子教誨之所及』的『私淑艾者』。在孟子看來,『私淑』仍然是『君子之所以教』的一種,故雖感不無遺憾,但仍然以學問源于『圣人』而自豪。在儒學成為封建時代文化主流之后,以孟子的『私善賢人』『恨其不得學于大圣人也』為特征的私淑傳習方式,作為『善治其身』的治學和精神提升,也成為中華文化綿延后代的一個重要傳統。

這種傳統在中國歷史上的幾個學術思想活躍高峰期,表現得尤為突出。試以兩宋間學術脈絡為例,如北宋司馬光一派,他的弟子中『劉忠定公(劉安世)得其剛健,范正獻公(范祖禹)得其純粹,景迂(晁說之)得其數學(太玄象數)』,而『景迂又私淑康節(邵雍)』(《宋元學案》第二十二卷)。再看南宋朱熹一脈,『嘉定而后,私淑朱(朱熹)、張(張栻)之學者,曰鶴山魏文靖公(魏了翁)』(《宋元學案》第八十卷)。『私淑』一詞運用十分頻繁,且私淑弟子均為赫赫有名的大家。而朱熹自述『有以接乎孟氏之傳……雖以熹之不敏,亦幸私淑而與有聞焉』(朱熹《〈大學章句〉序》),更是將思想精神、學術淵源直接接上了孟子。在今人看來,朱熹無疑是最得孟子真傳且弘揚最為杰出的儒學大師了。至此,『私淑』由不得『親炙』受學向尊崇、信仰等含義擴展,且不再受時空的約束,概念的外延大大拓寬。至清代乾嘉學盛行時期,戴震撰二萬余言闡述孟學,并直接名書曰《孟子私淑錄》,以明發揚孟學之使命,『私淑』的精神內涵被大大填充,傳統得到了有力的弘揚。當然,對『私淑』一詞運用得最為普遍的,仍然在狹義的范疇之內,即未得親授而自治其學。雖然時空不妨礙學術思想的傳播,但不顧實際、盲目標榜前代名流為私淑的對象,是絕不符合嚴謹治學、涵泳學術傳統的。『私淑弟子』是在不辱沒前賢前提下的謙卑自稱,治學者當已具備足夠的治學成果,獲得了公眾的認可,否則,那實在是對前賢的最大不尊。

『私淑』作為師承學識、紹述前賢的一種方式,在中國文化的各個領域,包括藝術領域,也發揮了巨大的作用。但至二十世紀下半葉,隨著傳統文化的衰落,以及以傳播西方文明為主的現代教育高度普及、發展,這項傳統也趨于沒落。意想不到的是,這些年國學重被重視,『私淑』一詞又被一些人用得多了,許多人都自稱為某某的『私淑弟子』,最為熱鬧的是前些日子廣被質疑的『章太炎私淑弟子』事件。『私淑』僅僅被用作一個自我炫耀的詞,而『私淑』的真正傳統或早被淡忘了,這實在是『私淑』在缺失公信的商品社會的異化。

當下,既然中國幾千年的傳統文化要重獲新生,與之共生的傳學方式也理應得到重新認識。雖然現代教育無比發達,獲得教育的途徑無所不在,但『私淑』絕不簡單等同于『自學』,更非以通過考試、獲得學位為最終目標,其內核是相伴于向前賢問學的獲取,更注重于學習其思想精神和人格魅力,這是歷經兩千多年無數學子的實踐孕育出的中國人獨有的傳統,是中華文明的 重要傳播之鏈,是中華民族綿延的生命內核外化的表現方式之一。重視真正的私淑傳統,應該成為有識之士的共識。

書法的私淑傳統

『私淑』之于書法一門,同樣具有悠久的傳統。但在上古,因文字的使用都掌握在高層官宦、貴族手中,故書法的傳授都為名門家學、子孫傳業。又由于書法形式表現的特性,書學者更注重技藝的經驗傳授,名門望族往往積累世之學,常有非凡成就者。這種情況發展到兩漢魏晉尤為突出,如三國至兩晉,就有河東衛氏、敦煌索氏、瑯琊王氏、陳郡陽夏謝氏等等大族人才輩出。

書法的技藝和境界,成為這些擅書世家社會地位的有力權重,他們將書藝的傳授壟斷,更將其核心『筆法』神秘化而秘不示人。因此書法的授學,師出名門和家學淵源更易得到認同。雖然如此,社會的進步和文明的需求,是任何人都阻止不住的歷史潮流。尤其是在兩漢時期,教育向庶民普及,書法被作為考核、選拔官吏的重要手段,在客觀上大大促進了書法的發展。東漢趙壹在其《非草書》中稱:『今之學草書者……以杜(度)崔(瑗)為楷……夫杜、崔、張子,皆有超俗絕世之才,博學余暇,游手于斯,后世慕焉。專用為務,鉆堅仰高,忘其疲勞……』趙壹的本意是要非難當時的學書之盛,但卻形象描述了當時的實際情況,成為一段難得的史料。杜度,字伯度。生卒年不詳,唐張懷瓘《書斷》稱『至建初中,杜度善草,見稱于章帝,上貴其跡,詔使草書上事』,故知其為漢章帝(七五—八八年)時人,做過齊相。崔瑗是杜度的學生。趙壹為漢順帝、靈帝間(順帝,一二五—一四四年在位;靈帝,一六八—一八九年在位)人。『今之學草書者』與『后世慕焉』等關鍵詞,記錄了當時學書者在草書名家的影響下普遍自學、專研的狀況,可作為書法史料中最早的『私淑』內容看待。這種風尚所及以及書法形式、內涵的多樣化發展,促使條件優越的學子也紛紛在名師、家學之外尋求新的營養。如后來被譽為『書圣』的王羲之,其年少初學衛夫人,無疑是血脈純正,但『及渡江北游名山,見李斯、曹喜等書,又之許下,見鍾繇、梁鵠書,又之洛下,見蔡邕《石經》三體書,又于從兄洽處見張昶《華岳碑》,始知學衛夫人書,徒費年月耳,遂改本師,仍于眾碑學習焉』。這段文字雖不能確認出自王羲之,但所記敘之師法過程,結合王書所得各種養分,其內容是被肯定的。因此,王羲之堪稱是書史上私淑前賢的最好典范。

自『二王』成為書法正統后,『二王』一脈的書風幾乎主導了其身后的整個書法史,后繼者以此為法乳,又以各人的努力和稟賦,成就了一座又一座高峰。毫無疑問,『二王』成為后代書法研習者最重要的『私淑』對象。同中國其他傳統學問、技藝的延續、發展一樣,書法的沿革、興衰,親授和私淑這兩種傳習方式,都發揮了極為重要的作用,進而形成了獨具內涵的傳統,甚至被視為一種精神上的尊崇。這種尊崇一直延續到現代,以沈尹默等人的深入實踐和理論發揚得到了進一步彰顯,以白蕉的自我標榜(曾刻有『王右軍私淑弟子』印)宣示了私淑書學精神的現代延續。

重喚傳統、重喚大師

值得關注的是,就在前一百余年里,書法傳統發生了巨大變革,康有為等人提出『卑帖崇碑』,并將碑學梳理出一個有理論的藝術體系,從此碑刻書法被奉為了另一座書學圭臬,傳統書學者的取法觀念由此而遭到顛覆。這期間,不斷發現的書法新材料,無數無名書家、民間書家的書作,都極大地開闊了書學者的借鑒視野,豐富了師法對象。前代書法的典范意義已經遠遠超出了帖學的邊界,而帖學之外的都非傳統意義上的名家。這種深刻的變化,導致書法師承的作用在認識上也起了大大的變化,『私淑』的傳統更是幾乎斷絕。

二十世紀四十年代以后,沈尹默、沙孟海、白蕉等一批現代卓有成就的書法名家,清醒地認識到這些變化,并承擔起歷史的責任,他們從個人理解和性情出發,在吸取前代營養時更梳理著傳統的脈絡,或取碑刻金石之澤,或舉回歸帖學之旗,不僅在技藝上刻苦探索,更在學術理論上勤奮耕耘。其中尤以沈尹默成就最為杰出,他最早開始整理古人的書學文獻,總結書法規律和學習心得,并結合現代教育理論,倡導書法普及教育,更組織機構,親自授課。今天看來,他們當初所做的一切,為二十世紀八十年代以后的書法繁榮,不僅在人才培養上,也在書學理論上打下了良好的基礎。正是因這樣的努力,他們成為當之無愧的當代書法奠基人。

令人不可想象的是,在他們身后的大半個世紀里,舊綱常被搗毀,新道統難建立,師道無以為尊。經濟大潮涌來,書壇更是浮躁亢奮、審美意識混亂,書法界偽『名家』甚至偽『大師』四處橫行。而書法的私淑傳統未被很好地重新認識,卻被一些沽名釣譽者『拿來』到處招搖撞騙。再一種局面是,書法的發展也遭遇到前所未有的困難:一方面不僅毛筆早已退出實用生活,而且連漢字書寫都將被計算機輸入法所取代;又一方面,書法賴以獲取營養的土壤——傳統文化,也陷于困境,而經濟誘惑、外來思潮等一時泥沙俱下,以致淺薄、低俗、粗陋甚至『蹂躪』之風盛行。這些狀況深深損害了書法當今的發展,令人不禁有書道『式微』、傳統『斷裂』之虞。

令人欣慰的是,現代復制技術和教育手段空前發達,學書者數量仍然眾多,臨摹名跡的機會遠勝前人,而近日教育部又提出書法要列入中小學課程,這些都是書法重振難得的基礎條件。凡此種種,令生于今長于斯的當代人,更加體會傳承文化的重要性,追念歷代前賢所創造的偉大遺產;同時,更加追思前述那些作古未遠的大師們。因為大師的成就直接浸潤同時代人,更澤被今天的無數后來者。

在中國,『大師』一詞是學科至高成就的代名詞。

就國學而言,能稱得上國學大師的,必須是在中國傳統學術(如義理、辭章、考據)方面具有突出貢獻的人,除此之外,還要有獨立的價值觀、高尚的品格,堪為公眾師表。以此來比附書法領域,前者要涵蓋實踐和理論兩個方面的杰出成就,而后者,則建筑于道德品格的修為,二者是完全一致的。以此嚴苛的標準來衡量,如前所述,近百年以來,書法領域如沈尹默、沙孟海、白蕉、林散之、啟功等人可謂是實至名歸的一代大師。一方面,他們是真正的書家,均在書法造詣上取得超凡的成就,而非僅僅是善書者(依沈尹默所論);另一方面,在學術上各有建樹,視『學問為終生之事』(沙孟海《與劉江書》),故在現代書法實踐和理論建樹上均有篳路藍縷之功。更為可貴的是,他們歷經民族和人生艱難困苦,仍保持各自獨立思想和錚錚風骨,即使在傳統文化遭遇西學強烈沖擊之時,他們仍鍥而不舍,『當仁不讓地承擔起這個社會所賦予我們發揚光大書法的新任務』(沈尹默《書法散論》),歷史使命常懷在胸,且品格鶴立于當時書壇,至今仍是時代的風標,引得無數書法愛好者群起追隨,他們堪稱是真正的一代大師。

『私淑』是文化傳統,其重要的特征,就是師尊對象的學術思想引導和人格精神影響,剔除了這個特征,私淑就沒有文化內核可言。大師就是一個時代思想和精神的結晶,因此,一個時代需要有大師級人物,這對私淑傳統的承續也具有極為重要的作用,它會以特殊的方式去引導初學者步入門徑,去撫慰徘徊堂奧之外者的迷茫甚或痛苦,去培養出更多的有識之士,來共同消除書法一脈的外部干擾和內在危機,探索創作與治學更多的奧旨,來秉持前賢的薪火,延續數千年之久的傳統。

在這方面,這些大師學識兼備,本身就是私淑傳統的最好受益者,重要的弘揚者。我們相信,精神的發現和堅守,是任何事業從無到有、繼往開來的保證。我們期望『私淑』的傳統,與其他教育方式一起,能培育出對今天書法事業有用的杰出人才,以博大的胸懷,涵養古今,吞吐中外,來共同繼承前賢的寶貴遺產。

我們千萬不要只顧了娛樂化的『粉絲』,而忘卻甚至丟棄了我們具有千年歷史和信仰意義的私淑文化精神。

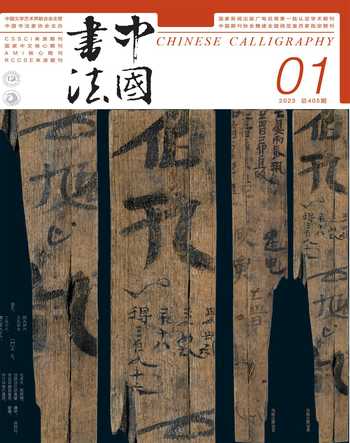

從這個思考出發,我們重新梳理了近現代以來卓有成就的一批書學大家的成長歷程,以及他們在傳統與現代思想文化作用下的書學新探索,審慎標舉了沈尹默、沙孟海、白蕉、林散之、啟功等五位眾所公認的一代大師,請專業人士尋繹他們各自一生的書學探索和理論總結,依照上所分析的理路,揀金別裁,精細導讀,以全新視角編選出版『大師私淑坊』系列。在當下的世界文化交流中,漢字正發揮日益重要的作用,書法的學習、審美和運用也在一定范圍內產生了積極的影響。承續中國書法的傳統,推進書法藝術不負時代的健康發展,無疑是我們專業人士肩上的責任,而大師的風標及其畢生經驗結晶,理應成為我們師法和推廣的重要標桿。有志于書法藝術探索的讀者們,在『大師私淑坊』里可獲取大師們無比的學識和精神力量,彌補無緣追隨大師的遺憾。『大師私淑坊』可以成為一個無師講授而儼然師在的教室,一座不受時空限制、永不告別的課堂。它的編輯出版,是對大師們風骨品格的致敬,更是對私淑傳統的呼喚。

作者系上海書畫出版社社長

本文責編:范國新