硯邊隨想

夏湘平

我喜歡書畫,是兒時玩出來的。

大約五歲時,在我家閣樓上偶然發現一只祖父盛繪畫顏料的小木箱,里面五顏六色,好看極了,于是我便東涂一個色、西抹一個色地玩起來,越玩越有趣,當家里人尋找到我的時候,已經是滿身色彩斑斕了。從那以后,我對胡涂亂抹更加喜好了。

擅長隸書的父親常給人家寫楹聯,磨墨牽紙便是我的差事,長期的耳濡目染使我對寫字產生了濃厚的興趣,習字也就從這時候開始了。每當夜晚,一盞小小的桐油燈伴著我完成每日的習字課程。先臨顏真卿楷書,后來父親為我找來一本何紹基的隸書字帖,便成了我學習隸書的第一個范本。出于對這『蠶頭雁尾』隸書的偏愛,練至十三四歲時,又有人來請父親寫對聯,父親說:『湘伢子,你來寫吧!』就這樣,我便『粉墨登場』了。這是頭一回得到父親的認可,父親的意思是要練練我的膽,而我則感到莫大的鼓舞和鞭策。從那以后,直接來請我寫字的人也就多了起來,我習字的積極性、自覺性也就愈來愈高了。

一九四九年,中華人民共和國成立前,我投考軍政大學參軍入伍。畢業后留校工作了八年,寫寫畫畫有了用武之地。后調入廣州軍區美術組,從美術創作員到美術組長前后從事了十六年專業美術創作,其間到廣州美術學院進修,補充了繪畫營養,先后創作了多件作品參加全國全軍美展或出版。二十世紀七十年代中期,我被調到總政治部負責全軍美術、書法工作。隨著工作的調動,地區環境改變,眼界也開闊了,為我學習書法繪畫提供了更多的便利和參照,懂得了學習隸書必須師法『漢碑』。

在前后十余年間的尋尋覓覓中,我依次接觸了點畫圓潤的《曹全碑》、工整規矩的《乙瑛碑》、筆力勁挺的《禮器碑》、粗獷樸拙的《張遷碑》、結體隨勢的《鮮于璜碑》,還有《史晨碑》等。我本著『察之尚精、擬之貴似』的原則進行臨摹學習,不論寒暑,耐得寂寞沉潛涵泳其間。通過廣臨博取,不僅熟悉了各碑的個性特點,同時也把握了隸書的共性規律和基本技法,逐漸在自己的潛意識中形成了對不同漢碑的審美傾向,我偏愛高古樸拙、自然天成的格調。

一次偶然的機會,在書店里看到一本《石門頌》,使我眼前突然一亮,如同邂逅久違的故人,它那蒼勁率意的線條,那寬松奔放的結字,那字里行間的瀟灑自然,流露出一種天趣,這正是我心系多年的審美追求。從此,我奉為拱璧、愛不釋手。當年我在總政上班,每天來回幾趟班車要浪費不少時間,我便隨身攜帶它在班車上邊翻邊讀,從筆法、字法到章法逐漸地心領神會。幾年過去,人們便開始認為我寫的隸書是嫡親的《石門頌》后裔了。《石門頌》與其他屬于『廟堂氣』的漢碑八分書不同,它帶著『山野氣』的民間自由氣息,有『隸中草書』之稱。清代張祖翼曾跋此碑云:『三百年來習漢碑者不知凡幾,竟無人學《石門頌》者,蓋其雄厚奔放之氣,膽怯者不敢學,力弱者不能學也。』告誡初學者不宜取法。而我偏對它情有獨鐘,吃透消化變為己有,不能不說是長期廣臨博取漢碑而進一步升華的結果。

二十世紀八十年代初中國書法家協會成立,自那以后的二十年間,我連任三屆常務理事和創作評審委員,書法活動日益頻繁,隨著接觸面的拓寬和學養的積累,我對書法的認識也得到深化。

如今,愛學隸書的人多了,但部分人師法當代名家的趨向比較明顯,甚至有人摹仿我的字,我總是勸他們不要學今人,應該『取法乎上』,去直接師法漢碑才會少走彎路。歷史上凡是在書法上有造詣的書家,無一不是『溯本求源』的探索者。

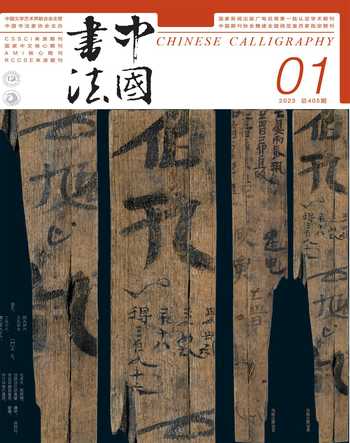

學習隸書傳統,除東漢時期的碑刻外,還有古隸階段的木牘、簡帛、刻石,其風格的多樣、造型的奇特、趣味的多變,會給學隸書者提供豐富的信息。如果我們能領悟其審美上的異同,找出規律,便能在創作上獲得較大的自由。『學古變古』『學法變法』,營造個性化的藝術形象才有可能,是單學一本帖無法做到的。

法是可變的,『變』是書法的生命,一部中國書法史由篆而隸而真而草的演進就是不斷變法的歷史。漢碑『各出一奇』就證明了不受成法的束縛,各自創造出個性鮮明的形式美。但是,我們必須認識到『法可變』是在『有法可依』的基礎上進行的,不要以為『任筆為體』的自由揮灑便是書法。蘇東坡說『我書意造本無法』,這是智者之言,他厚積薄發達到了『非法法也』的境界。

線條是書法藝術的重要因素,它不僅是結字的構件,而且自身具有獨立的審美價值。呆板、僵直、無變化是線條的大忌,應表現出力感、動感、節奏等藝術效果,才能形神兼備、氣韻生動。因此控筆技巧是書家的基本功,輕重緩急、提按頓挫、逆順使轉盡在腕指之間。

個性風格是書家書藝成熟的表現,是指作品能給人提供新鮮的美的享受。書寫有高低之分、美丑之分、雅俗之分。美的雅的作品才能引起欣賞者的愉悅和共鳴,而丑陋低俗的書寫,人們是不屑一顧的,更談不上什么個性風格了。

我就是基于上述認識進行學習和探索的。

『看似尋常最奇崛,成于容易卻艱辛』。用王安石這兩句詩來形容書法學習和創作的全過程,是最恰當不過的了。