水稻間作生產(chǎn)模式的綜合效應(yīng)研究進(jìn)展及展望

鄧毓灝,鄺美杰,黑澤文,章家恩,2,3,4,5,向慧敏,3,4,5

(1.華南農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院,廣東廣州 510642;2. 嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)與技術(shù)廣東省實(shí)驗(yàn)室,廣東廣州 510642;3. 廣東省生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東廣州 510642;4. 廣東省現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)與循環(huán)農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究中心,廣東廣州 510642;5. 農(nóng)業(yè)部華南熱帶農(nóng)業(yè)環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東廣州 510642)

水稻是全球近50%人口的主要糧食作物,90%水稻產(chǎn)于亞洲。 我國是水稻生產(chǎn)的主要國家之一,種植面積3 000 萬公頃左右,居世界第二,總產(chǎn)量高達(dá)2 億噸以上,是世界上水稻產(chǎn)量最高的國家[1]。水稻也是廣東省最重要的糧食作物之一。 近30 多年來,廣東省水稻年平均播種面積為283 萬公頃,水稻總產(chǎn)量占廣東省糧食產(chǎn)量的80.07%~92.06%,占全國稻谷總產(chǎn)量的8.23%[2]。

長期以來,我國對水稻的相關(guān)研究多集中在遺傳育種、栽培、病蟲害防治等方面,而對其綠色生態(tài)栽培技術(shù)模式研究相對較少。 然而,隨著水稻生產(chǎn)所帶來的農(nóng)業(yè)面源污染越來越嚴(yán)重,可利用耕地越來越少等問題的出現(xiàn),亟需研究和推廣應(yīng)用一些具有更高效且生態(tài)效應(yīng)更好、經(jīng)濟(jì)效益更高的水稻種植模式,以同時(shí)滿足當(dāng)前水稻綠色生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的需求。 間作是指將兩種或兩種以上不同種屬但生長周期相似的作物在田間按一定行比間隔種植的生產(chǎn)模式。 通常而言,間作可以使作物更好地利用光、熱、土和水等自然資源,對增加作物產(chǎn)量、提高土壤養(yǎng)分利用率和控制病蟲害有顯著的效果[3]。 水稻間作是間作技術(shù)在稻田中的具體應(yīng)用,也具有間作系統(tǒng)相關(guān)的生態(tài)效應(yīng)[4],但就目前而言,水稻間作相關(guān)研究及其在水稻生產(chǎn)中的占比較少。 為此,本文對近年來國內(nèi)外水稻間作生產(chǎn)模式與技術(shù)的研究進(jìn)展進(jìn)行綜述,總結(jié)水稻間作模式的綜合效應(yīng),分析水稻間作生產(chǎn)存在的問題與原因,并提出相關(guān)的研究展望與建議,旨在為水稻間作模式的高效應(yīng)用和推廣提供參考。

1 水稻間作生產(chǎn)研究現(xiàn)狀

水稻在世界上分布非常廣泛,除南極洲之外,幾乎大部分大洲上都有水稻生長。 當(dāng)前,水稻生產(chǎn)大多為單一化生產(chǎn)方式(單作)。 以往關(guān)于水稻遺傳育種、栽培、病蟲害防治等方面研究比較多,關(guān)于水稻間作生產(chǎn)模式尤其是水稻與其它水生植物間作進(jìn)行綠色生產(chǎn)方面的研究較少。

當(dāng)前國內(nèi)外圍繞水稻間作生產(chǎn)的研究現(xiàn)狀如下:

(1)國內(nèi)外開展水稻間作模式研究的國家較少,主要集中在我國,而世界其他國家開展此方面研究缺乏[5]。

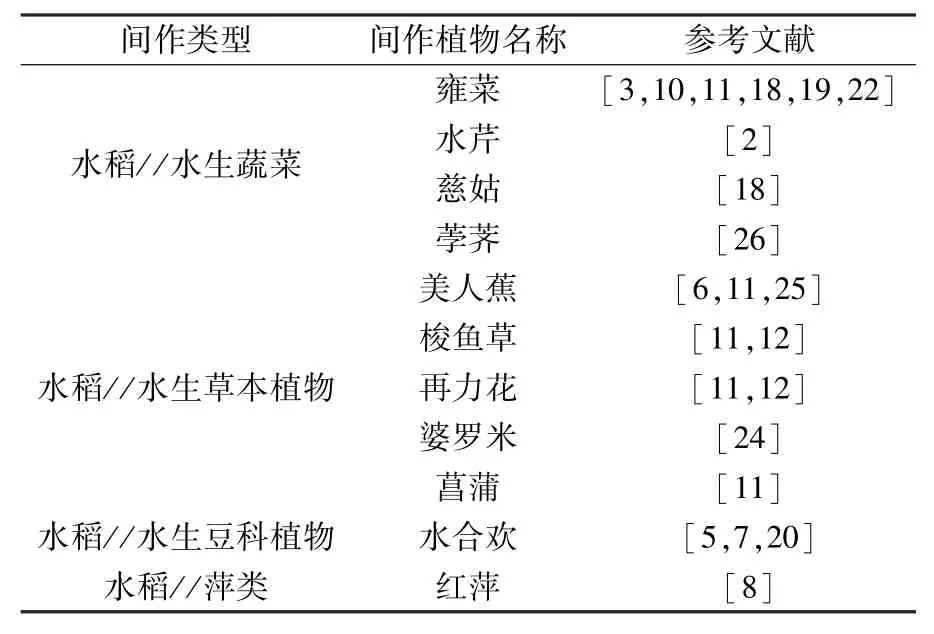

(2)國內(nèi)外已研究的水稻間作模式主要有水稻與水生蔬菜間作、水稻與花卉類草本植物間作、水稻與水生豆科作物間作以及水稻與萍類間作這四大類(表1)。 但總體而言,水稻間作水生植物模式數(shù)量有限。

表1 稻田水稻間作模式類型

(3)以上各水稻間作模式當(dāng)前研究的內(nèi)容主要涉及土壤養(yǎng)分利用、土壤重金屬修復(fù)、水稻病蟲草害防治、土壤微生物等多個領(lǐng)域。 研究結(jié)果表明水稻間作可以充分發(fā)揮生物多樣性和邊際效應(yīng)的優(yōu)勢,提高氮素利用率和水稻產(chǎn)量,降低水稻植株和土壤中的鎘含量,減少雜草滋生并降低病害發(fā)病率,提高土壤微生物量,增強(qiáng)土壤微生物多樣性。 但此類研究大多僅停留在效應(yīng)層面,而缺乏較為深入的機(jī)理研究。

總之,從水稻間作的研究區(qū)域、間作植物種類組成和研究深度而言,水稻間作模式仍有較大的發(fā)展?jié)摿Γ写M(jìn)一步開展創(chuàng)新研究,形成關(guān)鍵技術(shù),以便更好地應(yīng)用到生產(chǎn)中。

2 稻田間作綜合效應(yīng)

2.1 對土壤理化特性的改善效應(yīng)

氮素是組成水稻體內(nèi)器官和支持水稻進(jìn)行一切生命活動的重要元素。 研究發(fā)現(xiàn),水稻與其它作物間作,在不影響其它作物營養(yǎng)元素吸收的條件下,能顯著增加水稻對氮素養(yǎng)分的吸收和利用,其中水稻與水生豆科作物水合歡間作時(shí),水合歡的固氮作用可為水稻生長提供更多的氮素營養(yǎng),進(jìn)而提高水稻產(chǎn)量和質(zhì)量[6,7]。 在間作系統(tǒng)中適當(dāng)增加磷和鉀等元素,更有利于水稻對氮素的吸收,例如,水稻與紅萍間作系統(tǒng)中,施加磷肥可以提高水稻的氮素吸收和產(chǎn)量,這是由于磷肥的增加使氮肥更好地發(fā)揮作用,使水稻的實(shí)粒數(shù)和穗數(shù)增加,從而增加水稻產(chǎn)量[8,9]。

水稻間作不僅可提高氮素利用,也可促進(jìn)其它元素的吸收。 研究表明,水稻和水雍菜間作顯著增加水稻對氮素和硅元素的吸收量,并使水稻成熟期葉片中的硅含量上升,改善水稻的營養(yǎng)組成,此外還可增加土壤有效硅、銨態(tài)氮和速效鉀含量,但不會影響土壤的全量養(yǎng)分[10,11]。 同時(shí),水稻間作多年生水生植物,可以提高土壤生物量碳和生物量氮。 水稻與菖蒲間作系統(tǒng)與單作系統(tǒng)相比,其土壤總有機(jī)碳、全氮、可溶性有機(jī)碳含量和水分含量均較高,明顯改善土壤肥力狀況[12,13]。

2.2 對土壤重金屬污染的修復(fù)效應(yīng)

土壤重金屬污染修復(fù)通常包括物理修復(fù)、化學(xué)修復(fù)和生物修復(fù)三種方法,其中生物修復(fù)因其具有環(huán)保、成本低等優(yōu)勢而日益受到青睞。 已有研究表明,稻田間作也可發(fā)揮植物修復(fù)的作用,水稻與超累積植物間作可以解決土壤污染的原位修復(fù)問題[14]。

鎘和砷等重金屬污染是當(dāng)前水稻生產(chǎn)過程中面臨的重要生態(tài)環(huán)境問題。 鎘和砷污染主要來自工業(yè)“三廢”的不合規(guī)排放,其中鎘大多以六價(jià)出現(xiàn)并最終合成鎘化合物;砷元素本身毒性極低,但砷化合物均有毒性(其中三價(jià)砷化合物毒性更強(qiáng)),食用鎘和砷含量超標(biāo)的稻米會嚴(yán)重影響人體健康[15-18]。 相關(guān)研究表明,水稻間作系統(tǒng)可以提高被污染土壤的pH 值,降低鎘的生物有效性,增強(qiáng)鐵斑;而高的鐵斑會促進(jìn)超累積植物對鎘的吸收,進(jìn)一步削弱水稻根部對鎘的吸收,從而降低土壤污染,達(dá)到修復(fù)土壤污染的作用[16]。 如在水稻與再力花間作模式下,由于再力花的生物量大,吸收鎘的能力強(qiáng),因而可明顯減少水稻對鎘的吸收,同時(shí)不會明顯影響水稻產(chǎn)量,可以實(shí)現(xiàn)對輕度鎘污染土地“邊修復(fù)、邊生產(chǎn)”的目標(biāo)[17]。 此外,在水稻與水雍菜間作等間作模式下,土壤重金屬含量也顯著降低,可見,稻田間作其它水生植物(特別是非食用的水生植物)有利于重金屬污染土壤的修復(fù)與可持續(xù)利用[19-21]。

2.3 對病蟲草害的防控效應(yīng)

在水稻生產(chǎn)過程中,病、蟲、草害是影響水稻產(chǎn)量和質(zhì)量的重要因素。 控制水稻病蟲草害的常規(guī)方法有光誘捕害蟲等物理方法和施用殺蟲劑、殺菌劑和除草劑等化學(xué)方法,還有引入害蟲天敵等生物方法。 運(yùn)用物理防控方法通常需要消耗過多的人力物力,而使用除草劑和農(nóng)藥又勢必會加重農(nóng)業(yè)面源污染、降低土壤生物多樣性,且長期使用會致病蟲草產(chǎn)生抗藥性而使危害加重[22],更為嚴(yán)重的是會影響水稻安全生產(chǎn)和人體健康。

研究表明,間作可實(shí)現(xiàn)水稻病蟲草害的綠色防控目標(biāo)。 例如,水稻與水雍菜、慈姑間作能有效降低水稻紋枯病和稻縱卷葉螟的發(fā)生率,使間作系統(tǒng)的病蟲草害明顯低于水稻單作,同時(shí)由于間作中水生蔬菜生物量的增加,有效地抑制雜草滋生[23,24]。 此外,水稻與婆羅米、美人蕉、梭魚草等[25,26]水生植物間作也可以顯著減少水稻病蟲草害的發(fā)生;水稻間作荸薺時(shí),荸薺的根系分泌物中含有對水稻紋枯病和稻瘟病有明顯抑制作用的活性物質(zhì),可抑制水稻紋枯病和稻瘟病的發(fā)生[27]。

2.4 對土壤微生物的影響

作物生長過程中,地上部和地下部相互作用、相互影響,而且作物地下部的生長又與土壤微生物的作用密切相關(guān)。 相比水稻單作而言,兩種作物間作一方面可以增加土壤微生物多樣性,另一方面可通過土壤微生物與水稻根系及土壤養(yǎng)分的相互作用,進(jìn)而不同程度地提高水稻的產(chǎn)量、質(zhì)量和抗逆性等[28-30]。

有關(guān)研究表明,水稻間作多年生水生植物可以明顯提高稻田土壤微生物生物量,顯著改善土壤特性,同時(shí)水生植物可為微生物提供更有利的棲息地,增強(qiáng)土壤微生物多樣性及土壤的可持續(xù)性[12]。 另外,水稻間作對土壤病菌有一定程度的抑制作用。 水稻紋枯病和稻瘟病的發(fā)生也與土壤中的病原菌有關(guān),研究表明,在水稻與荸薺間作模式中,荸薺對這些病原菌有明顯的抑制作用,從而有助于水稻紋枯病和稻瘟病的控制[27]。

3 稻田間作生產(chǎn)面臨的現(xiàn)實(shí)問題

從研究現(xiàn)狀來看,有關(guān)稻田作物間作的研究日益增多,但目前大多研究還停留在間作效應(yīng)層面,深層次的機(jī)理研究以及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)體系集成構(gòu)建還較為缺乏。 同時(shí),間作植物的種類與數(shù)量也十分不足,在未來還有很大的研究和發(fā)展空間。

3.1 水稻間作技術(shù)缺少規(guī)范化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

目前,水稻間作的相關(guān)研究與推廣應(yīng)用還處在起始階段,與水稻間作的植物物種開發(fā)較少。從表1 可以看出,目前研究的間作植物只有四大類,水稻與這四大類植物間作的綜合效應(yīng)尚未得到全面系統(tǒng)研究,同時(shí),較為成熟的水稻間作模式與技術(shù)體系較少,且缺少正式發(fā)布的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)。 在整個水稻間作生產(chǎn)過程中,仍然缺少相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)去指導(dǎo)農(nóng)民生產(chǎn)。 例如,在種植過程中,水稻與間作植物的品種選擇及機(jī)械化生產(chǎn)、田間管理等問題;在收獲過程中,仍存在水稻和間作植物之間不同的收獲方式及輕簡生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì)參考的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等問題。 上述一系列問題所涉及到的技術(shù)參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)均需進(jìn)一步深入研究并制定規(guī)范化的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)。

3.2 水稻間作模式綜合效益未能同步發(fā)揮

稻田間作具有農(nóng)田生態(tài)改善效應(yīng)、修復(fù)效應(yīng)、防控效應(yīng)等多種生態(tài)效益,可以減少農(nóng)藥和化肥的施用,達(dá)到綠色生產(chǎn)的要求。 但由于水稻間作其它作物需占用稻田面積,進(jìn)而減少水稻的實(shí)際生產(chǎn)面積,使水稻產(chǎn)量達(dá)不到最大化糧食生產(chǎn)目標(biāo)。 而且水稻間作相較于單作,生產(chǎn)成本會有所增加,若間作植物的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出不能超過間作所增加的成本投入,則其經(jīng)濟(jì)效益也隨之下降,使得水稻間作的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益相對降低,這勢必會對農(nóng)民收入和生產(chǎn)積極性產(chǎn)生一定程度的影響,不利于水稻間作生產(chǎn)的推廣應(yīng)用及可持續(xù)發(fā)展。 因此,如何實(shí)現(xiàn)輕簡生產(chǎn),如何在提高稻田間作生態(tài)效益的同時(shí)兼顧經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,進(jìn)而使農(nóng)民和社會廣泛接受,仍是影響其能否大面積推廣應(yīng)用的一個重要限制因素。

3.3 稻田間作推廣難度高

我國作為一個人口大國,水稻產(chǎn)量始終是水稻研究和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重中之重,人們一直在探尋更高產(chǎn)的品種,以滿足社會的需求。 然而,相對單作模式,水稻間作生產(chǎn)模式一定程度上減小了水稻面積,影響水稻產(chǎn)量。 同時(shí),水稻間作生產(chǎn)中,由于其它作物的育苗、移栽、田間管理及收獲等均比單一種植水稻費(fèi)時(shí)費(fèi)力,且對管理人員的專業(yè)技術(shù)要求更高,這些因素都加大了水稻間作模式的推廣應(yīng)用難度。 此外,當(dāng)前農(nóng)業(yè)勞動力日益減少,人工成本日漸升高,這就使水稻間作較單作增加的收入,不一定能很好地彌補(bǔ)其生產(chǎn)成本及技術(shù)難度提升所帶來的附加成本,這更加大了水稻間作模式的推廣難度。 目前,機(jī)械化生產(chǎn)主要集中在水稻單作生產(chǎn)區(qū)域,間作生產(chǎn)由于“耕種管收”兩種作物會增加機(jī)械運(yùn)行的難度和成本,而且當(dāng)前可用于水稻間作的機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)尚未配套,因此,在水稻間作生產(chǎn)中亟需開展大量研究,實(shí)現(xiàn)稻田間作的機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)的突破與集成應(yīng)用[31]。

4 研究展望

水稻間作生產(chǎn)符合農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展目標(biāo),展示出良好的生產(chǎn)應(yīng)用前景,但仍存在一系列的理論與關(guān)鍵技術(shù)以及生產(chǎn)應(yīng)用問題。 為此,提出以下幾點(diǎn)建議,以便更好地推進(jìn)稻田間作技術(shù)模式的推廣應(yīng)用與可持續(xù)發(fā)展。

4.1 關(guān)于水稻間作品種的多樣化優(yōu)選與優(yōu)化配置研究

總體而言,當(dāng)前水稻與其它植物間作的優(yōu)化模式及其適宜種類十分有限,需進(jìn)一步擴(kuò)展水稻間作模式種類的相關(guān)研究,其中不僅是間作植物的選擇和優(yōu)化,水稻優(yōu)良品種選擇也十分重要。近年來,大量研究證明不同水稻品種間作可以減少病蟲害的發(fā)生率,從而提高水稻產(chǎn)量[32,33]。 不同水稻品種與同種間作植物的間作效益不同,同種水稻品種與不同種類間作植物的間作效益也各異[34,35]。 相關(guān)研究表明,水稻品種有7 000 多種,這對水稻生態(tài)型品種改良具有重要意義[36]。 因此,在與水稻間作品種的多樣化優(yōu)選與優(yōu)化配置研究中,若要提高水稻產(chǎn)量和相應(yīng)的田間綜合效應(yīng),這不僅需要加大除水稻以外的間作植物種類的篩選、優(yōu)化和開發(fā)利用,還需要同步進(jìn)行不同水稻品種的優(yōu)選和優(yōu)化配置研究。

4.2 關(guān)于水稻間作生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)化研究

水稻間作模式缺少一系列的技術(shù)參數(shù),如水稻與間作植物品種的優(yōu)化匹配標(biāo)準(zhǔn)、間作規(guī)格、栽培技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、田間管理標(biāo)準(zhǔn)、收獲技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等,均需要開展大量研究才能制定出相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程,從而為稻田間作生產(chǎn)應(yīng)用提供詳細(xì)的指導(dǎo)方案。

其它的水稻生產(chǎn)模式,如稻田種養(yǎng)模式和水稻單作機(jī)械化生產(chǎn)體系,相對而言較為成熟,若將水稻間作模式與這些成熟的生產(chǎn)模式相結(jié)合,可以兼顧水稻間作模式與其它生產(chǎn)模式的優(yōu)勢,提高水稻產(chǎn)量和品質(zhì),擴(kuò)大生產(chǎn)收益,從而讓農(nóng)民更樂于接受水稻間作模式[37]。 同時(shí),加強(qiáng)水稻間作模式在不同土地、不同氣候等條件下的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程及其與不同生產(chǎn)模式結(jié)合的研究,進(jìn)而集成為高效、多樣、生態(tài)的水稻綠色生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,才能使水稻生產(chǎn)更標(biāo)準(zhǔn)、更高效、更綠色[38]。

4.3 關(guān)于水稻間作與農(nóng)藝農(nóng)機(jī)技術(shù)綜合集成應(yīng)用研究

水稻生產(chǎn)機(jī)械化是水稻生產(chǎn)的根本出路,我國的水稻機(jī)械化生產(chǎn)正走向全程機(jī)械化。 水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化主要以整地、種植、田間管理、收獲、烘干、秸稈處理為重點(diǎn)作業(yè)環(huán)節(jié),配置相應(yīng)的機(jī)具進(jìn)行生產(chǎn),達(dá)到提高生產(chǎn)效率、節(jié)約生產(chǎn)成本、緩解用工難問題、減少農(nóng)業(yè)面源污染等目的[39,40]。水稻間作模式的發(fā)展應(yīng)與水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化相結(jié)合,以較少的人力資源使用,使水稻間作生產(chǎn)更高效[41]。

水稻間作的機(jī)械化生產(chǎn)發(fā)展需要以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程為基礎(chǔ),根據(jù)種植要求、田間管理、收獲方式等條件,制定相關(guān)的農(nóng)藝與農(nóng)機(jī)相結(jié)合的技術(shù)方案,以此研發(fā)配套的農(nóng)機(jī)技術(shù)來達(dá)到同時(shí)節(jié)省人工成本和規(guī)范稻田間作生產(chǎn)的目的[42,43]。

4.4 關(guān)于水稻間作修復(fù)土壤污染的關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用研究

已有研究表明,水稻間作模式具有減少土壤重金屬污染的作用,水稻根系對重金屬的吸收是重金屬進(jìn)入籽粒的首要環(huán)節(jié),而超積累植物對重金屬的競爭能力比水稻強(qiáng),使水稻根系對重金屬的吸收減少,降低了水稻植株中的重金屬含量[44,45]。 因此,水稻與超積累植物間作修復(fù)重金屬污染土壤,可以作為稻田間作關(guān)鍵技術(shù)的一個重要研究方向[46]。 同時(shí),有研究表明在施用生物炭等鈍化材料的條件下,土壤pH 升高,有效降低了土壤和水稻中的有效鎘含量,因此在水稻間作模式中施用生物炭可能會進(jìn)一步提高稻田間作修復(fù)重金屬污染土壤的效率[47,48]。 重金屬超富集植物的后期處理是水稻間作模式中的技術(shù)難題,也需要開展研究來解決,進(jìn)而集成修復(fù)重金屬污染土壤的水稻間作模式體系與整體方案[49]。 目前,有關(guān)水稻間作模式對土壤有機(jī)污染的修復(fù)研究還很少,今后需要進(jìn)一步加強(qiáng)該方面的研究。

4.5 關(guān)于水稻間作對稻田溫室氣體排放與碳匯功能影響研究

在當(dāng)今全球變暖的背景下,我國提出要在2030 年和2060 年分別實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)。 全球變暖的原因主要是溫室氣體增加產(chǎn)生的溫室效應(yīng),最終使地球氣溫上升。 溫室氣體中CH4和N2O 對地球生態(tài)系統(tǒng)的能量流動與全球變暖有著重要影響,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動是CH4和N2O 產(chǎn)生的重要來源之一,分別占全球人為排放總量的45%~50%和20%~70%[50]。 有關(guān)研究表明,旱地作物間作(如玉米/大豆間作等)可以明顯降低溫室氣體的排放[51,52],但稻田水稻間作能否減排溫室氣體卻少有研究,因此,有關(guān)稻田間作的碳源/匯功能及溫室氣體減排技術(shù)等方面有待開展進(jìn)一步深入研究。