隧道軟弱破碎帶施工處治技術

摘要:文章結合軟弱破碎帶施工處治工程實例,根據隧道病害現場調查情況,提出采用臨時仰拱保證支護體系穩定的兩種處治方法,有效保證了施工過程中的安全及后期隧道運營期間的安全,提高了隧道的耐久性,降低了后期維護成本。

關鍵詞:隧道;軟弱破碎帶;臨時仰拱;樹根樁

中圖分類號:U457+.2A230763

0引言

隨著西部交通建設的快速發展,高速公路建設逐漸由平原丘陵地帶推進至山嶺地帶。廣西山脈發達,喀斯特地貌尤為典型,且喀斯特地貌軟弱破碎地層較為常見,給高速公路建設帶來了很多不利的影響,很大程度上影響了施工的安全性及進度,給項目的管理建設帶來了巨大的挑戰[1]。同時山嶺地帶地層巖性差異較大,工程人員在解決不同隧道地質問題時各種嘗試投入很大,浪費了大量成本[2]。本文結合賀州至巴馬高速公路(都安至巴馬段)的工程實例,為解決類似問題提供參考,開拓思路,以便降低項目的施工風險及成本。

1工程概況

下排二號隧道出口位于都安縣地蘇鄉上節村下坦隊以東600 m,隧道走向約為268°。設計隧道為分離式隧道,設計長度為714 m。進出口隧道路面設計高程分別約為174.728 m、169.075 m,右線最大埋深為202 m,左線最大埋深約為188 m。隧道區屬巖溶峰叢地貌,山峰陡峻,地形起伏較大,山體連綿起伏。擬建隧道穿越多座山體,谷地和山地高程約160~403 m,相對高差約為236 m。隧道洞身埋深較大,最大埋深約202 m。施工圖資料顯示,在ZK373+060~ZK373+200路段左側表現為巖溶密集發育區。

2隧道病害情況

下排二號隧道左洞ZK373+090~ZK373+069段按原設計S5-B襯砌類型施工。S5-B襯砌支護參數如下:I18工字鋼,鋼架為75 cm間距;42 mm×4 mm超前小導管,縱向間距為3.0 m;25 mm中空錨桿,S=120(環)×75(縱向),L=350 cm;鋼筋網為20 cm×20 cm;噴射混凝土厚度為24 cm;二襯、仰拱厚度為45 cm。在開挖施工過程監控量測數據正常,無顯著變化。

ZK373+083~ZK373+069段掌子面揭露圍巖為中風化灰巖+黑色土層。掘進過程中,黑色土層從掌子面右側往左側進一步擴大,開挖到ZK373+069掌子面時,整個掌子面全部為黑色土層夾局部黃土層。黑色土層干燥,未擾動時土質堅硬密實,擾動后土層松散,無黏力,局部夾有大塊石頭,直徑50~150 cm不等。

ZK373+069~ZK373+058段掌子面揭露圍巖全為黑色土層+黃色土層。黑色土層干燥,未擾動時土質堅硬密實,擾動后土層松散,無黏力,施工過程拱頂易出現小塌方;局部夾有石頭,直徑10~60 cm不等。施工至ZK373+058掌子面,發現ZK373+090~ZK373+070段初期支護拱頂局部出現噴射混凝土剝落,初支局部開裂情況,現場及時停止掌子面施工,撤離作業人員,做好安全警戒。停工期間加強監控量測觀測,期間ZK373+090~ZK373+058段初期支護快速下沉和收斂,出現環向開裂、噴射混凝土剝落、扭曲變形等現象。根據監控量測結果,初支沉降變形量平均為5~10 mm/d,初支處于急劇變形階段,導致初期支護侵入二襯范圍。

3隧道病害現場調查

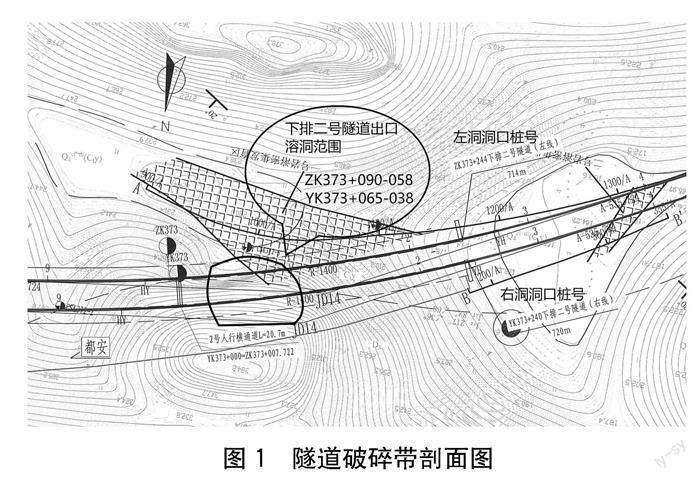

結合現場實際情況,進一步加強對隧道洞內及周邊的水文地質進行調查,對隧道仰拱、側墻、掌子面等采用多功能地質鉆機進行鉆探后確定了地質調查資料,繪制了該隧道破碎帶的范圍(見圖1),明確了周邊水力聯系及組成等基本情況[3]。

(1)該隧道軟弱破碎帶的范圍約為ZK372+090~ZK373+058(YK373+065~YK373+038),縱向長度左線約為32 m,右線為27 m。

(2)通過洞內外觀察,該隧道穿越獨峰,施工期間洞內較干燥,洞內外無水力聯系及補給關系。

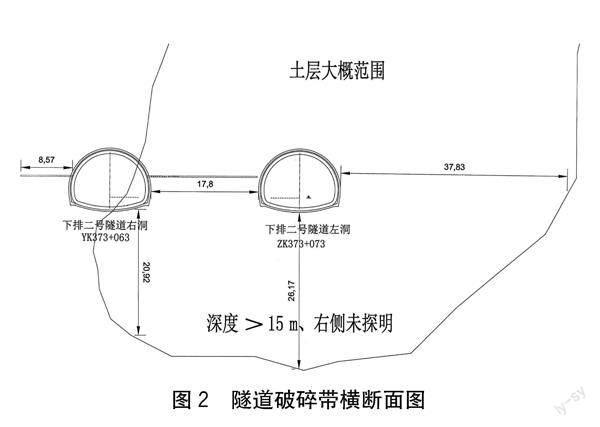

(3)多功能鉆機的鉆探結果顯示,以上路段隧底均處于軟弱破碎地層,軟弱層深度及寬度無法探明。右線掌子面往掘進方向10 m處顯示為完整基巖,左線未能探明(見圖2)。

(4)隧道右線山頂YK373+062~YK373+028段發現一個塌陷性溶洞,同時溶洞原地面有整體下沉的痕跡。

4制定處治方案

4.1軟弱破碎帶初期支護病害處治方案

由于地質復雜,組織多方討論確定了下排二號隧道左洞出口初期支護病害處治方案,具體如下:

(1)加快仰拱及二襯施工進度,保證仰拱封閉成環,縮短仰拱及二襯與掌子面之間的步距[4]。

(2)立即對ZK373+090~ZK373+058段上臺階進行反壓回填;對變形侵限段增設I 18工鋼復拱及臨時仰拱,組成閉合環,鋼架間距1.0 m;上臺階中間施工80 cm寬、50 cm高,C25混凝土條形基礎,上臺階每一榀護拱施工2根 I 18斜向鋼支撐。

(3)臨時穩定措施施工完成且監控量測顯示變形穩定后,對初期支護背后存在空洞位置泵送C20混凝土回填密實[5]。

(4)采用42 mm×4 mm雙層小導管對侵限段進行預加固處理,縱向間距為1.0 m,小導管內注砂漿填塞滿。

(5)預支護完成后,對ZK373+090~ZK373+058段進行逐榀換拱。該段采用S5-P襯砌類型進行支護,預留變形量根據監控量測情況動態調整,防止二次侵限。

(6)上、中、下臺階拱腳各采用2根108 mm鎖腳鋼管加強支護,斜向下45°打設,單根鎖腳鋼管長度暫定為18 m,長度可根據現場進行調整,要求深入基巖3.0 m。

(7)下臺階開挖后應對基底進行探孔,如揭露為基底充填溶洞,應根據洞內揭露的溶洞形態及工程地質等情況及時采用鋼管樁等方案進行基底處理。

(8)病害處治期間加強監控量測[6],如有異常情況立即撤離相關人員,并及時反饋給相關責任人,具體工程量以現場實際收方量為準。

其中S5-P襯砌支護參數如下: I 20工字鋼,鋼架為50 cm間距;42 mm×4 mm超前小導管,縱向間距2.50 m;25 mm中空錨桿,S=120(環)×50(縱向),L=400 cm;鋼筋網為20 cm×20 cm;噴射混凝土厚度為26 cm;二襯、仰拱厚度為50 cm。

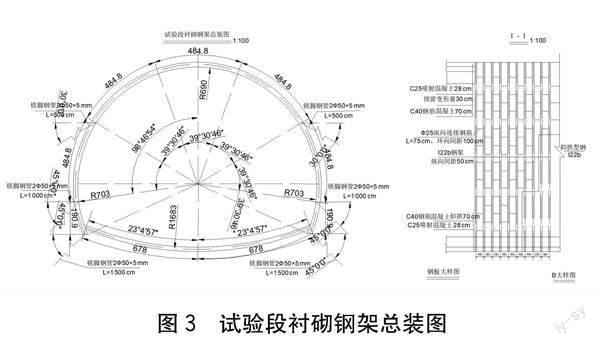

4.2軟弱破碎帶地基處置方案

隧道洞內采用復合型地基進行加固處理:仰拱底部采用樹根樁(干鉆)+碎石墊臺,雙層超前小導管(6 m)注砂漿預加固、初支采用22b+16b工字鋼加強支護,預留變形量為30 cm。上臺階每循環設置2根5 m長、50 mm鎖腳鋼管,中臺階每循環設置2根10 m長、50 mm鎖腳鋼管,拱腳每循環設置2根15 m長、108 mm×6 mm鎖腳鋼管[7]。二襯鋼筋由雙層調整為四層,間距由20 cm調整為10 cm,混凝土強度調整由C30調整為C40,襯砌厚度調整為70 cm(見圖3)。

5處治效果

隧道軟弱破碎帶圍巖應力復雜,結構十分不穩定,極大影響作業人員的安全及施工進度。

施工過程中通過采用臨時仰拱,讓破碎巖層形成臨時的閉環,形成徑向自穩受力體系,破碎圍巖與臨時仰拱形成抱箍效應,穩定性良好,在施工過程中保障了作業人員的安全[8]。

考慮隧道長久的運營期,軟弱破碎帶基礎的處治至關重要,通過采用復合型地基進行加固處理,大量的樹根樁穿越了軟弱破碎地層,將隧道基底應力分散至地層更深更穩固的位置[9],為隧道支護體系打下堅實的基礎。

本文處治隧道軟弱破碎帶仰拱基礎及施工過程中采用臨時仰拱保證支護體系穩定兩種方法[10],雖然成本增加,但有效保證了施工過程中的安全及后期隧道運營期間的安全,通過本方法處治提高了隧道的耐久性,避免了后期大修花費更大的成本,值得推廣應用。

6結語

隧道施工具有作業循環性、連續性強,綜合性較強,隱蔽性大、作業空間有限,施工環境惡劣,風險性大等特點,施工始終與工程地質和水文地質有關,施工大部分不受氣候影響,全過程施工均是動態的。

為保證隧道施工順利推進,應做到如下幾點:

(1)充分地熟悉設計圖紙,尤其是地質勘查資料、水文地質報告,對設計圖紙及設計交底過程中指出的重點及注意事項做詳細的分析及交底,并明確要求及目標,這是施工的基礎保障。施工前期,進一步熟悉隧道周邊的地質環境、水力聯系及水系補給(進、出),范圍盡可能地擴大,把影響隧道施工的各個因素都調查清楚,補充完善設計的缺陷及不足。

(2)合理安排各工序之間的節奏,保證開挖到二襯施工的各個工序之間形成良性循環。嚴格把控各循環之間設備、人員、材料的合理調配及安排,以掌子面開挖及支護為主控因素。動態控制各施工環節,過程中對掌子面圍巖的變化情況保持高度的敏感性,動態調整開挖方法、優化超前形式、調整支護方案,確保從開挖到支護的一次成型效果滿足實際情況。

(3)嚴格控制支護閉合時間,臺階法以短臺階開挖為最佳,圍巖越差,閉合時間要求越短,則臺階必須縮短,在保證開挖跨度安全的前提下,仰拱封閉成環越快越好。支護閉合時間加快,圍巖穩定性增加,整體施工安全及質量得到保證。加快處治方案的制定及實施,在遇上復雜地質情況時,要盡可能地縮短方案的制定時間,確保圍巖的暴露時間降到最短,方能充分地利用圍巖自身的穩定性,為施工處治的提供安全的環境,避免次生災害的發生。根據現場施工情況,繪制隧道處治過程中各工序剖面圖,實時對整體情況進行把控,確保各個環節的處治按照方案落實。

參考文獻[1]劉宗輝,關啟鈺,饒坤榮,等.基于能量理論的巖溶隧道超前鉆探精細預報方法[J].公路,2021,66(11):342-349.

[2]張少雄,孫龍,王璐.巖溶隧道富水段超前地質預報與處治技術[J].公路,2020,65(12):163-165.

[3]王建,王麗君,馬建新,等.巖溶地區公路隧道穿越大型溶洞處治措施分析[J].地下空間與工程學報,2020,16(S2):964-970,998.

[4]韋建昌,邵羽,梁銘,等.超前水平鉆探在巖溶隧道地質預報中的應用研究[J].中外公路,2020,40(3):220-226.

[5]程巧建.隧道巖溶超前探測及溶洞處理技術研究[J].公路,2020,65(5):357-362.

[6]王波.蓮花山隧道巖溶發育規律分析[J].公路,2019,64(8):226-230.

[7]潘東東,李術才,許振浩,等.巖溶隧道承壓隱伏溶洞突水模型試驗與數值分析[J].巖土工程學報,2018,40(5):828-836.

[8]趙軍,周躍峰.隧道穿越軟弱破碎帶信息化施工方法[J].城市軌道交通研究,2018,21(6):101-104.

[9]祁文睿,高永濤.公路隧道穿越軟弱破碎圍巖綜合施工及監測技術研究[J].公路交通科技,2021,38(11):88-96,105.

[10]崔嵐,鄭俊杰,章榮軍,等.軟弱破碎帶隧道圍巖變形及初期支護受力分析[J].華中科技大學學報(自然科學版),2012,40(11):53-57.

作者簡介:陳活(1988—),工程師,主要從事道路橋梁施工技術工作。