列舉并改進幾種比較葉片上下表皮氣孔數量的方法

費曉艷 陸曉金

摘要 通過列舉并創新、改進幾種比較葉片上、下表皮氣孔數量的方法,解決學生的困惑,以期為實驗觀察找到并選擇更好的材料與方法,提升課堂效果。

關鍵詞 上下表皮 氣孔數量 實驗改進

中圖分類號 G633.91? 文獻標志碼 B

氣孔是保衛細胞的間隙、氣體進出的門戶和水分散失的通道,該知識點選自蘇科版初中生物學八年級上冊“植物的蒸騰作用”一課,屬于《義務教育生物學課程標準(2022年版)》中一級主題“植物的生活”下“植物通過吸收、運輸和蒸騰作用等生理活動,獲取養分,進行物質運輸,參與生物圈中的水循環”的重要內容。本節課要求學生能運用知識,解釋生產生活中的相關現象。由于大多數植物的下表皮背對陽光,為減少水分的散失,所以相較于上表皮,下表皮的氣孔數量多。但在實際的實驗探究過程中,學生對這部分內容不熟悉,往往不區分葉的上、下表皮,就開始制作臨時裝片。為了讓學生更直觀地理解與思考,下面列舉并改進幾種比較葉片上、下表皮氣孔數量的方法。

1 溫水觀察法

1.1實驗方案

將兩片女貞葉片放在燒杯中,加入70℃左右的熱水后觀察葉片上產生的氣泡,比較正背面產生的氣泡是否有差異,分析其中的原因。

1.2實驗現象

學生在操作時發現,先放入葉片,再倒入溫水,葉片表面雖然會產生許多氣泡,但這些氣泡大多情況下是由于水濺起而產生的。于是,學生將操作順序顛倒,先倒入溫水,再放入葉片,結果發現葉片表面基本無氣泡產生。學生又嘗試把葉片放入冷水中,并用酒精燈對冷水進行加熱,發現雖然葉片上的氣泡隨溫度的升高而變多,但水在升溫過程中也會從底部往上產生大量氣泡并附著在葉片上,影響結果的觀察,而且正背面氣泡數差異不大,因此需要改進實驗,將影響降到最低。

1.3實驗改進

改進材料:三腳架、石棉網、酒精燈、火柴、燒杯、食用油、女貞葉片、桂花葉片、空心菜葉片、菠菜葉片等。

實驗步驟及結果:首先在燒杯中倒入約1/2容積的食用油,再放入兩片女貞葉片,把燒杯放在石棉網上,用酒精燈進行加熱,發現食用油升溫的過程中,葉片背面的氣泡越來越密集,而正面相對較少。再換取其他葉片重新實驗,結果基本一致。

實驗反思:通過將葉片放在食用油中加熱并比較氣泡多少的方法,可以得出葉片上、下表皮氣孔數量的差異。學生在實驗改進中也提出了幾個影響產生氣泡多少的因素,如與葉片的種類、軟硬程度、含水量有關,與加熱的時間、食用油的品質有關,與先放入葉片加熱,還是加熱后放入葉片等有關。這些因素可以作為課后探究,讓學生作進一步實驗。

2 注射觀察法

2.1實驗方案

首先使注射器吸入一定量空氣,接著將針頭插入菠菜葉柄,將空氣注射到葉片內部,再將葉片放入盛有70℃溫水的燒杯中,觀察葉片表面產生的氣泡。

2.2實驗現象

在實際操作過程中,學生并未明顯發現葉片上、下表皮有氣泡產生。這是因為葉柄、葉片內部存在細胞、組織等,有一定的壓強,難以將空氣推入葉片內部,從而形成氣泡。并且改用莖相對中空的空心菜葉片,也未發現大量氣泡產生。所以需要對此方法做出改進。

2.3實驗改進

改進材料:量程為100 mL 的注射器、溫水(70℃左右)、菠菜葉片、空心菜葉片、桂花葉片等。

實驗步驟及結果:首先拔出注射器的活塞,堵住針孔裝入50 mL 溫水,放入菠菜葉片,再裝入活塞,倒置后向上緩慢推活塞,將多余的空氣排出。接著,用手堵住針孔,向下拉活塞,此時可以清晰地觀察到葉片表皮處形成數量眾多的氣泡,隨著拉力的增大,產生的氣泡越大,越易觀察,而且下表皮明顯多于上表皮。再換成空心菜葉等其它葉片進行相同的實驗,發現結果基本相同。

實驗反思:在學生實驗的過程中,發現若使用長時間浸泡在水中的葉片,則效果不佳,說明此方法比較適用于比較陸生植物葉片氣孔的數量。因此,教師可以順勢向學生布置課后探究,如果選用水生植物,該用什么方法來觀察呢?也是下表皮氣孔數量多于上表皮嗎?在改進實驗中不斷發現問題,并通過實驗解決問題,可以逐步培養學生的批判性思維,從而逐漸形成科學思維的體系。

3 照射觀察法

3.1實驗方案

撕下葉片上、下表皮,并用手電筒照射,通過比較光通過氣孔后留在墻面上的陰影部分的疏密程度,來比較氣孔的數量。

3.2實驗現象

在操作過程中,學生遇到了兩個問題:①不管用透明膠粘貼法還是透明指甲油覆蓋法,整片葉子的上、下表皮都不易整體撕取;②由于氣孔太小,導致光照射過去形成的是一整片葉的陰影,無法比較葉上、下表皮氣孔數量,于是需要對實驗進行改進。

3.3實驗改進

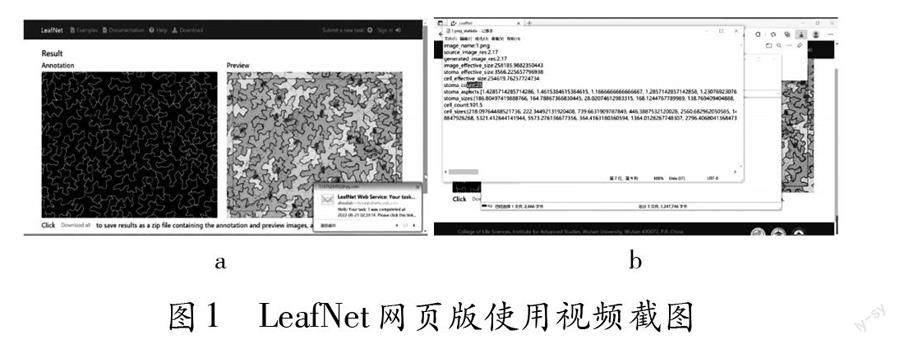

3.3.1運用LeafNet,估算氣孔數量

LeafNet 是一款可以自動定位氣孔并分割表皮細胞的工具,同時能生成圖片、文件分析等多種數據,對不同細胞特征進行定量和統計。該工具有網頁與軟件下載安裝兩個版本,下面介紹如何使用網頁版來比較葉片上、下表皮氣孔的數量。

操作步驟及結果:(1)登錄https://leafnet.whu.edu. cn/頁面,點擊“use it now!”按鈕跳轉到操作頁面,輸入文件名并選擇要估算的氣孔圖片,再輸入郵件地址;(2)根據圖片調整分辨率,若圖像清晰,輪廓分明,可直接選擇默認選項;(3)幾分鐘后會收到郵件,點擊下載鏈接即可下載結果(圖1);(4)文件夾中有兩張圖片和一個記事本文件,在圖片中氣孔被藍色點所標記,記事本文件中可以看到估算的氣孔數量、細胞大小、總的細胞數等數據,從而可以快速比較得出所觀察表皮視野下的氣孔數量;(5)觀察同一葉片的不同位置上的葉表皮,發現都是下表皮氣孔數量多于上表皮氣孔。因此,可以得出大多數葉下表皮氣孔數量多于上表皮氣孔的結論。

實驗反思:在使用LeafNet 網頁版時,對拍攝的顯微鏡下的視野圖片質量要求較高,如果表皮上帶有的葉肉細胞、表皮細胞,那么氣孔就不能被很好的識別出來,需要重新拍攝或調試,反而浪費了觀察時間。

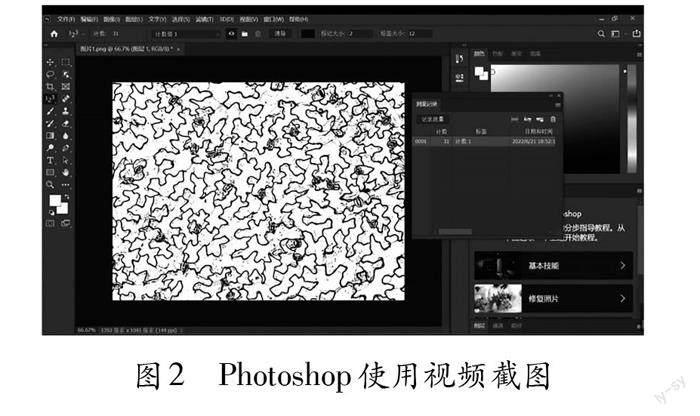

3.3.2運用Photoshop,巧算氣孔數量

使用Photoshop軟件中的計數工具計算氣孔數量。

操作步驟:(1)選擇工具欄中的“技術工具”選項,手動點擊視野下的每個氣孔,每點擊一次,系統會自動記錄一次,并累加總次數。(2)點擊“窗口”選項,選擇“測量記錄”,點擊“記錄測量”,會跳出總次數,即代表視野下氣孔的數量,如圖2所示。

通過人工識別與信息技術的運用,能很好地計算出上、下表皮氣孔的數量,以此解決學生的困惑。

4 稱重觀察法

4.1實驗方案

取四枝桂花枝條,編號為 A1、B1、C1、D1,其中 A1不作處理,用凡士林涂抹 B1所有葉片的下表皮、 C1所有葉片的上表皮和 D1所有葉片的上、下表皮,接著將四組分別插入裝有清水的錐形瓶中,在水面滴入食用油防止水分蒸發,并控制四組初始重量相等。最后同時放在同一環境下,過段時間后分別稱重比較。

4.2實驗現象

測得的四組數據中,A1組減少最多,C1組次之, B1組再次之,D1組減少量最少,基本保持不變。通過數據的減少量,能得出桂花葉片下表皮比上表皮氣孔數多的結論。但是換為其他植物葉片時,有的數據稱重變化不明顯,影響結果,因此需要對實驗作簡單改進。

4.3實驗改進

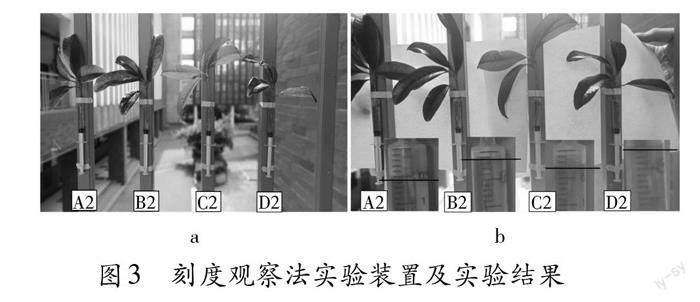

4.3.1刻度觀察法

改進材料:長勢相近帶有葉片的桂花枝條、量程為2 mL 的注射器、清水、凡士林等。

實驗步驟:(1)取四枝桂花枝條,編號為 A2、 B2、C2、D2;(2)由于幼嫩的莖表皮的皮孔、體表的角質層等都可以進行微量的蒸騰作用,使水分散失,于是在原實驗基礎上,A2不作處理,用凡士林涂抹 B2枝條表皮與所有葉片的下表皮,C2枝條表皮與所有葉片的上表皮,D2枝條表皮與所有葉片的上、下表皮;(3)將清水注入注射器中,維持相同刻度線,四組枝條底部分別與注射器針孔處相連,并用凡士林涂抹連接處,保持密封性(圖3a),最后放在陽光下觀察。

實驗結果:如圖3b 所示,一段時間后,發現A2注射器中的清水最少,C2次之,B2再次之,D2最多,說明氣孔是水分散失通道的同時,以及大多數葉片下表皮氣孔多于上表皮氣孔。此方法的優點在于無需稱重,只要在單位時間內比較各組注射器中水分的減少量即可,節約等待時間,提高觀察效率。

4.3.2傳感器觀察法

盡管刻度觀察法快速便捷,但讀數也因人而異,會出現差錯。于是引入了靈敏的傳感器,將以上實驗再次改進。

實驗步驟:(1)換用量程為100 mL 的注射器,用塑料瓶將A2、B2、C2、D2四組植物套住,并在瓶內放入溫、濕度傳感器,記錄每組中的溫度初始數據TA 1、 TB 1、TC 1、TD 1和濕度初始數值 WA 1、WB 1、WC 1、WD 1;(2)一段時間后,記錄最終數據 TA2、TB2、TC2、TD2和 WA2、WB2、WC2、WD2,各組變化值分別為 TA 1-TA2、 WA2- WA 1,TB 1- TB2、WB2- WB 1,TC 1- TC2、WC2- WC 1, TD 1-TD2、WD2-WD 1;(3)如圖4所示比較變化值的大小,若溫度與濕度變化量越大,則說明水分散失越多,溫度降低越多,氣孔數量則越多。

5 小結

比較葉片氣孔數量的方法還有很多,有待更進一步地探究與改進。在實驗的過程中,教師需要指導學生主動獲取證據,做出判斷,才能用實驗數據為理論提供可靠的證據。同時,由于氣孔的數量與分布在各種植物的葉片中是不同的,學生通過在實驗中觀察并比較,還能總結出陽生植物與陰生植物,水生植物與陸生植物,直立生長、斜生生長與水平生長等植物葉片上、下表皮氣孔數量的差異,以便選擇最適材料來觀察,提高課堂效率。在邊動手邊實驗的基礎上,學生改進了思維方式,促進了科學思維體系的形成,更好地落實提高學生核心素養的目標。

參考文獻:

梁朝文.“觀察葉片的結構”實驗的改進[J].實驗教學與儀器,2019,36(06):30-31.