親密的自由意志

俊俐

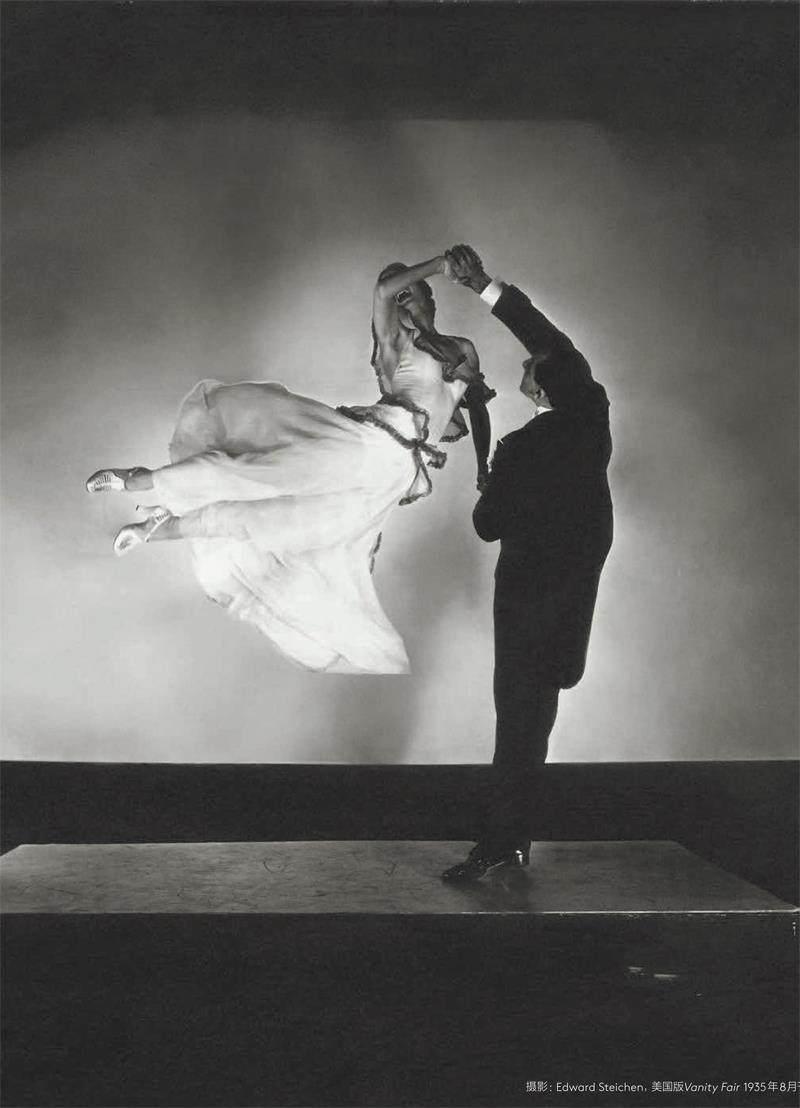

“年齡只是個數字”,或許近兩年被提及太多,成為一種老生常談,而當其以一種“年齡差”的說法出現在伴侶關系中時,似乎也帶著某種約定俗成的理想狀態一一親密關系中,我們熟見男性以比女性更年長的形式進入婚姻,而這樣的搭配也陸續被幾代人接受了。

不過,一種截然相反的選擇趨勢如今正在興起,當意識到依賴于年齡的任何浪漫界限都不再是一種界限后,更多人決定在世俗之外“冒險”。一組社科院近20年的數據研究顯示,1990年“男大女小”的婚姻模式占70%,“男小女大”的婚姻占13.32%,其余則是年齡相差不大的:而接下來20年間“男大女小”的婚姻從70%下降到43.13%,而“男小女大”的婚姻則從13.32%上升到40.13%。當年齡不再是限制親密關系的因素之一,所謂的符合大眾社會理想的親密關系也正在被重新定義。

顛覆,是一種選擇

我們該如何描述一種符合大眾社會理想的親密關系?“男大女小”、“男主外,女主內”的婚戀模式尤為常見,“奉獻和不索取”的精神也依然在被歌頌,“趁年輕”的社會時鐘繼續搖擺著,影響著絕大多數人,對于何為大眾期待的標準,我們好像早已心中有數,只是這番標準的背后是否足以代表我們對于理想的親密關系的定義.則是一道未解題。

的確,所謂“理想的親密關系”很難劃定理想的范疇,現實或多或少都存在出入,每一種回答的后面都跟隨著一百種不同的質疑,有的可以解答,有的來龍去脈都成謎。不過在廣義的親密關系中,如果按難易程度把可以被顛覆的元素進行排序,或許年齡將排在首位。從“男大女小”的傳統模式中脫離,女性以同齡者甚而年長者的身份進入,轉換或拋卻“被照顧者”的角色,依舊舉案齊眉,依就相濡以沫,還“親密”以本質,折射的是性別平等與彼此尊重。

近兩年,以姐弟戀為題材的影視劇頻頻登上熒幕,而現實中這樣的顛覆也正在發生:由民政部門公布的2022年杭州婚姻登記數據顯示,女方大男方1-4歲的有12612人,占女性結婚總數的19.31%:2020年和2021年,分別有10827和11427對“姐弟戀”修成正果,分別占女性結婚總數的18.8%和19.1%,而2006年此占比僅為14.7%,2012年為17.88%。雖還遠離主流,不過逐年上升本身就是一種信號。

浙江理工大學心理學副教授洪芳便深刻地洞悉了這一信號:“從社會學的角度來講,姐弟戀折射出的是當今社會男尊女卑觀念逐漸式微,女性有更多機會站上社會的大舞臺,姐弟戀現象正被更多人欣然接納與包容。從心理學的角度來講,越來越多人追求的是情感、興趣、三觀等的契合度,重視親密關系里的情感體驗。相比傳統本位的婚姻觀,現代人凸顯出更多的個人本位婚姻觀,該婚姻觀更注重個體利益。”姐弟戀受到關注,一方面是因為婚戀趨勢變化本身引人關注,而另一方面是某種對于親密關系的刻板印象正在瓦解,眾說紛紜的討論背后恰促成一個契機,讓我們思考,在一段親密關系中,真正值得被關注的是什么。

從戀愛到婚姻,其實是親密關系在遞進,更年長的女性愿意攜手伴侶踏入這一神圣殿堂,在更重大的意義層面上,是女性清醒的自知,更是自我顛覆。就如洪芳教授所言:“婚姻越來越多地成為由親密接觸催生的情感滿足而直接導致的一種人際關系,它能長久維系也正是因為能為婚姻雙方提供這種滿足感。”

當女性更注重自我滿足和實現,對于婚姻的態度便越來越開放和包容,而姐弟戀不過是表象之一。主流敘事沒有更改,婚戀文化卻呈現出多元趨勢,更應歸功于女性接受教育、信息和溝通越加充分的結果。往往性別的藩籬就建立在無數信息差之上,女性的話語權缺失,不是不夠勇敢,而是未知導向了失聲。

顛覆意味著進步,因而顛覆可以被顛覆的,也等同于主動去尋找可以進步的空間:經濟社會地位的提升、情感的共鳴和契合度、一起實現自我價值的伴侶……如此種種,其實不必區分性別,親密關系是對男人女人都開放的坦途,只是有人快有人慢,落后一步的人仍需多費心力。改變的,是刻板印象

不可否認,我們仍然還有一段漫長的路途要走。研究發現,在一段伴侶關系中,當年長一方為女性時,人們對其關系表現出更多不贊同,而當男性作為年長那方時,這種模式則得到了更多寬容,這種明顯的差別對待,可以追溯到在傳統社會中針對女性年齡的“敵意”。在不少歐美國家,年長的女性會被戲稱為“獵豹”(cougars),以形容她們有一種掠奪性的本質,而在中國,“大齡剩女”這樣的標簽也同樣常見,在所謂適婚年齡時,并未處于一段婚戀關系中的她們,是“被剩下”的那一批人,但對于年長的男性群體,我們似乎鮮少聽聞對其具體的形容詞語或標簽。

于是,這種偏見直接導向的現實是,“女大男小”的伴侶模式在當代社會是相對罕見的存在。根據美國人口普查數據,只有1.3%的結婚夫婦中,妻子比丈夫年長10歲或更多,而在中國,這樣的伴侶模式比例也依然并未走入主流。可以想象,當處于這種被邊緣化的伴侶關系之中時,來自于社會與外界的各種壓力是不言而喻的。

有趣的是,現實再一次被顛覆,因為不少研究表明,在那些與年齡小于自己10歲以上的伴侶交往的女性看來,相比與年長于自己甚至與自己年齡相近的伴侶進入親密關系,她們實際上對這段關系更滿意且更為投入。換句話來說,盡管“女大男小”的伴侶模式會被扣上各種污名化的帽子,但對這些關系中的女性來說,則截然相反,她們生活的重點顯然并不在此。談到這里,或許我們可以反向去思考親密關系于生活的存在,就像當我們尤其關注于這種“女大男小”的伴侶關系時,或許也該思考為什么這會成為一個值得被關注的事件,畢竟其也不過是長遠而健康的親密關系的一種,只是碰巧伴侶之間的年齡有差,而碰巧女方是更年長的那一位。

法國總統馬克龍的妻子年長他24歲,2017年馬克龍當選總統,成為法國有史以來最年輕的總統時,她的妻子已經64歲,但就是這樣一位低調而睿智的女性一直伴隨馬克龍左右,源源不斷地給予鼓勵和陪伴,可以說她的存在對他至關重要。民國才女丁玲半生沉浮跌宕,38歲時選擇嫁給25歲的陳明,雖然一直不被外界理解,但卻分外幸福,婚姻歷時44年,一生愛情因為孜孜不倦地追求而引人注目,直到人生盡頭,離經叛道終化為恬然而完滿。

找尋親密的自由意志

知曉顛覆常規的事實、確認持續改善的可能,同時清楚地了解其價值所在,“親密關系”對于每一個參與其中的個體而言,都將回歸最本質的定義一一梁永安教授稱之為“精神意義上的第二次出生”,更簡潔的說法,是“自由意志”。

“人在很大程度上會出生兩次,第一次是父母親生你,身體來到這個世界上。第二次就是精神出生,是你在世上有自己的判斷,識別自己的價值觀。在這一過程中你會直面親密關系:自己的生命要和什么人_起度過,共同追求什么,你首先自己要明白或者一定程度上有意識,然后才會跟另外一個人有精神、感情或者價值的相遇。”在梁永安教授看來,一個人在與外界的不斷交鋒中擁有愛的能力,便是精神意義上的第二次出生,既確立了個體的自我人格和意志,也對精神和精神間的對話敞開懷抱。

然而在抵達這一精神烏托邦之前,每一個人都必須經歷自己與自己搏斗的過程,即“第二次出生”意味著認知層面的更新,甚而脫胎換骨,更為形象的描述,同樣是由教授提出的“突破哈姆雷特式的困境”一一妥善地解決作為個體的人和展開的復雜世界間的對撞和)中突。

這種對立的矛盾不僅存在于個人與外界,還存在于人與自己之間,對于哈姆雷特來說,他的精神戰場小到只有一個人,場上只有自己和自己的廝殺,“他很猶豫,顯得很弱小,他始終有一個作為個體和世界的不對稱問題”,梁永安教授借講述《哈姆雷特》,實則道出了當下年輕人所面臨的困境:因為沒有從父輩那里獲得太多經世致用的經驗,社會也沒有提供足夠多元的信息來對抗誘惑、孤獨和現實的荒誕,所以很多人在無意識中就失去了“第二次出生”的機會,他們跟隨大流,社會流行什么就做什么,無非想比別人做得更好。

社會心理學有一個說法,是說年輕人需要逐步地認識世界,步子不能邁得太大,而且首先要從自身出發:先認識到自我的有限性,了解他者和環境都是有缺陷的,而且自我的完善也絕非朝向“完美”;然后再去認識眾生,承認生命與生命間的參差,看見在男人與女人中間的確有一條鴻溝,無人能跨越,但可以被理解。只有在精神共鳴和共同理想中相愛,兩個人才會有更廣闊的未來。

前段日子演員秦吳因《漫長的季節》而受到熱議,為出演“彪子”這一角色前后增重又減重20斤,在所有議論歸于平靜后,他的妻子,比他年長9歲的伊能靜才出面娓娓道來他為此付出的努力。原本以她的名氣,在高漲的情緒中“推波助瀾”不過一樁小事,但她選擇了靜待和尊重,僅用自己擅長的文字作為支持:“我看到秦先生表演的內核,不耍聰明的面對每一個角色,他將自己內在的質地分散在每個角色里,也讓每個角色擁有了血肉清晰的生命力。”

“親密關系”看似是在處理兩個人的關系,親密與否就決定著這段關系的存在和不存在,而一旦深入本質重新審視,它便成為一個人的事:始終找尋以快樂為原則的自我和尋覓意義的超我,與另一個人的相遇,是基于共同的自由意志攜手共進。當然,傳統概念里,愛情似乎理所當然地在所有情感里占統治地位,尤其談到親密關系之時。但其實它可以不止是浪漫的愛,盡管社會默認了人人都只對浪漫的愛情感興趣,但真正意義上的親密關系映射到物理幾何里,會是一個雙螺旋的結構,即雙方都以自我發展為中心,協同上升。

探索“愛”本身的旅程永無止境,我們如何在曝露的所有信息中抽絲剝繭、理清頭緒,決定著我們將以什么方式來愛人愛己。親密往往是前提,辨認關系才是更重要的人生課題。

成為“理想的女性”

我們究竟要追逐什么樣的親密關系?當“照顧和被蔭蔽”、“奉獻和不索取”、“趁年輕”都不足以作答,也許“不夠理想的”,會是更理想的答案。

既然不存在一種完全符合大眾社會理想的親密關系,那是否有可能存在一類“理想的女性”:她們有循規蹈矩的過去,內心也相信愛和奉獻是同一株植物的花葉和向下生長的根系,但在與外界曠日持久的磨合中,她們逐漸懂得了如何與不完美的自己、他者和持續變動中的世界相處?

沒有人能否定這種可能性,或者說,“理想的女性”已存在于所有人的身體里。對女性而言,她們需要喚醒在歷史中沉睡的自由意志,從社會男尊女卑的傳統觀念中徹底脫身,先成為堅定的自己,然后再無憂且無畏地擁抱無間的親密;對男性而言,“理想的女性”同樣存在,但并非外化的性別,而是內在的善和理解,其實男性也長久地深受困擾卻難以表達,他們被社會寄予的過高期望和沉重的家庭負擔被視為理所當然,有時候生活的嘉獎也如同苛責。

而討論親密關系的過程正慢慢收窄為梳理自我的過程,這是一個積極的信號,預示著我們不再像從前那樣關心大而無當的話題,盡管我們依舊熱愛寬闊的生命、時代和世界。只是它們漸漸地沉淀為了處世底色,賦予我們重新觀照內心的勇氣和視野。在這個過程里,親密關系正教會我們面對坦誠的自己,好似一面鏡子,幫助我們在看向與他人關系之時,也照出了自己真實的模樣。隨著自我感知能力的提升,我們真實而坦誠的表達,不再忌憚于真正的需求和渴望外露,年齡的界限也好,刻板印象的苛求也罷,從此我們再說起“親密”,它真實的發音,會是“自己”。