筆墨原由胸次出

吳國雄

20世紀80年代至今,中國書壇發展空前繁榮,書法觀念一直在“守”與“創”的交匯碰撞中不斷推進。很多人似乎不以抄襲和變相抄襲祖宗的法度為恥,反把它視為創作的發端。這一點在書法藝術上顯得尤為突出,欣賞一件作品時,亦常去探求“所學何體,所宗何派”,對無宗無派之作一律視為“野狐禪”(明陶元藻語)。甚至還有一種認識,認為學法越多,書家的藝術功力越深,把藝術簡單等同于日積月累的學習,殊不知藝術上有時是“非強力可以為”(上海辭書出版社《美學大辭典》),所以看一些書家介紹時,時常見到該書家“先學什么,后宗什么,又得何人心傳口授,勤學不輟,吸取百家之長,墨池筆冢,終有所成”句樣。甚至教科書也公開各書家的來路,并指出淵源關系(其于初學者的意義不言自明,但極易引入誤區),如宋四家是學顏的,趙孟頫以王羲之為宗等。然則有另一類書家善體驗并內省,付諸創作,如王獻之開創唯美外拓書風,米芾標榜了浪漫主義與張揚個性的書風,王鐸拓寬章法美感,以狂野的書風對雅正進行誤讀。這些書家對前人闡釋中或多或少帶入自身誤讀,創變于斯產生。這里牽涉到藝術的哲學、審美和自身創作心態。繼承是對優點的吸收,而誤讀(也可以說發現)是對不明顯的特征的光大和發揚。二者原本角度不同,卻能殊途同歸,止于創作。按常理說,有繼承才能創新,繼承要勝于誤讀,但在藝術世界里誤讀往往成為創造的正途。如以碑寫行的趙之謙,其行書作品一改魏碑之笨重,恣意揮灑,運斤成風,實是魏晉風流在碑法中的重現,以帖學誤讀碑法的例子,二者能與矛盾中互見,令人神往。

景輝生活在這個時代,執著于書法,自然內心不斷反思這“守”與“創”之間的關系。20世紀90年代其一路獲獎入展至今二十多年未斷,緣于其善思,于書法本體思考不離不棄,于書法語言的建立朗心澄照,探求書法與證道的關系,提倡筆墨表現與回歸,從宗教、哲學、心理學,國外先鋒藝術及史前藝術不斷汲取營養。其胸襟寬廣,視野開闊,致力于建立自家藝術語言,為藝術的創造開辟新的領域。

景輝為人為事著實是個真正的性情中人,熱愛運動,喜好羽毛球(曾于書畫界羽毛球賽中獲得單打冠軍),執著書法、醉心大草,豪放不羈、豁達開朗。這種性情形成了他的藝術及人生,這是由來于胸次的真實,非矯飾的。因為當今社會人們往往將人性情中最真實的一面掩藏,在不同的身份掩飾下生活,把其自然狀態掩蓋起來,也許是為了生活,或為生存與發展的需要,這或許是人的某些本能。個別習書者極力掩飾其心性模擬一手好蘇或黃字入展于中國書協主辦的展覽中,這可能是偽飾的表現。“筆跡者,界也;流美者,人也”,宗白華在《美學散步》一書中所言:筆書墨畫在紙帛上,留下筆跡(點畫),突破了空白,創造了形象……從這一畫之筆跡,流出萬象之美,也就是人心內之美,筆跡者是書法點畫形態,也是形式;“流美者”既表明了書法點畫蘊含、形態質感和運動節律,又闡釋了書法點畫的表現內容:情感意蘊和審美情趣。但景輝所表現是率真的真,字的極致是自然,“天然去雕飾”“一生愛好是天然”。真人、真書、真性情,這是與景輝交往多年的一種認識,這關乎為人、處世、寫字的自然表達,這就是“風格即人”,唯一的至高標準不就是表現自然,表現世界,表現自我嗎?

對于過往的書法評論,我們是以二王為主流品評模式來評價書法的,無論是對于碑還是帖,對于一個人的藝術成就都是以二王為其衡量標準的。以二王為代表的帖學,是中國書法史的主流書法風格。所以在書法的品評中,人們總自覺不自覺地會以二王為代表的帖學的審美目光去看待其任何的書法創作,對藝術進行評價。這種審美是有問題的,因為20世紀以來的書法發展最大特點是出現了與二王為代表的帖學不同的碑學書法,而在20世紀的書法發展中引領風騷的,回過頭去看,我們發現書法大家,基本是在碑帖結合走出來的。而純帖學的大家卻無從找到,這是時代特征,當前創造也正是這種碑帖結合的一種延伸,這也是20世紀對整個書法史的最大意義及貢獻。同時20世紀書法是完全藝術性與表現性,因為書法在科舉廢除后退出實用舞臺,它以一種純藝術而存在,書法正在以傳統的文人書寫向展覽的藝術性轉換,景輝正是在這樣的情景下展現其藝的。

在當下,人們在談論傳統時,總是要貼著標簽的,這種標簽是什么呢?人們總以固定的、不變的、單一的傳統觀或淺層的傳統模式去觀照。不激不厲、蕭散簡遠固然是中國審美的最高境界,因為中國人不喜歡張揚,而喜歡簡淡,所以中國人把最高境界定位于“魏晉”那種風度。但不能說藝術審美除此則無他,審美存在多種形式與標準,因為藝術更直接面對時人的性情,沒有情感的作品是站不住腳的,而情感在不同時代有不同的訴求,如唐代顏真卿則與同時代絕大部分書家的“蕭散簡遠”不一樣,放之康有為也是如此。這就是情感和心性與時代有很大關聯。

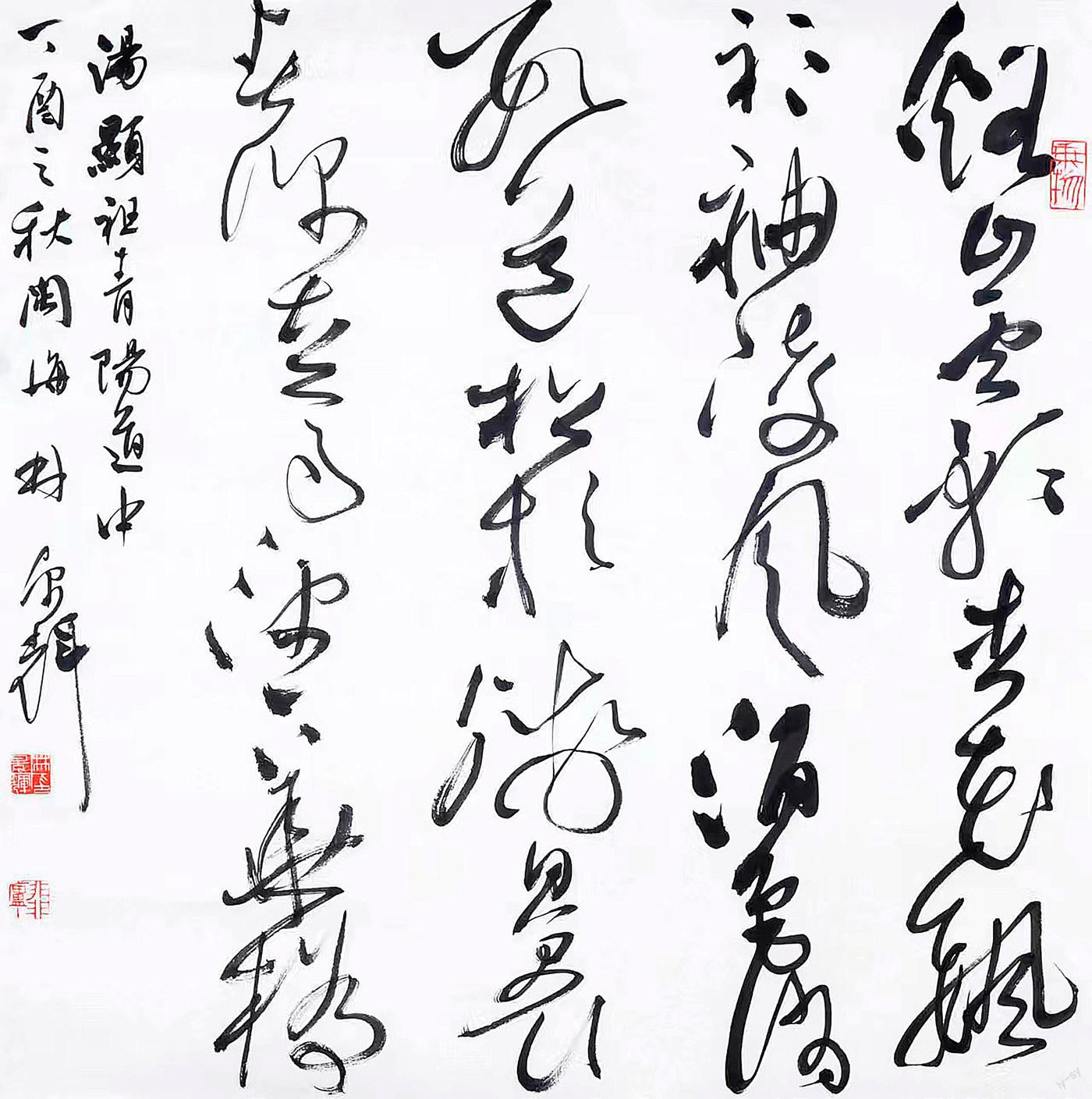

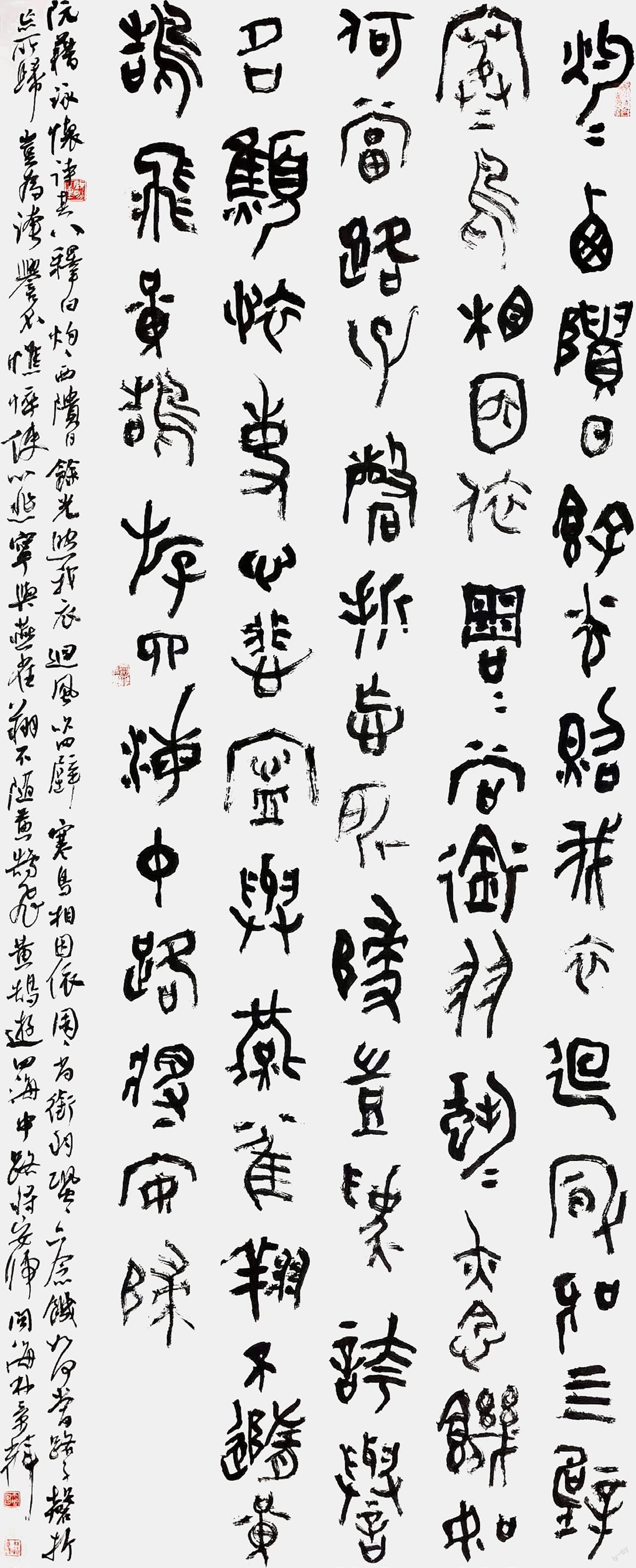

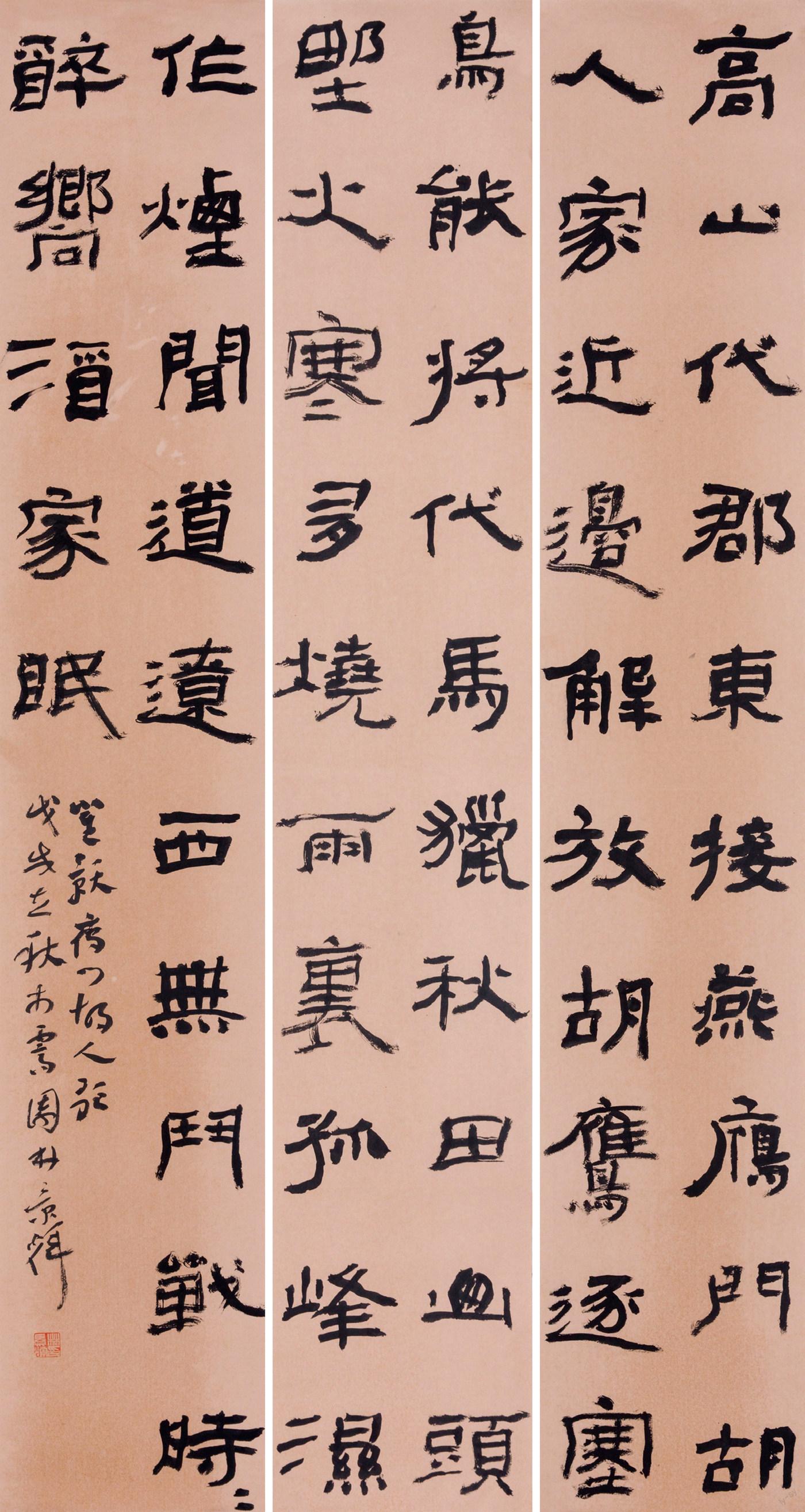

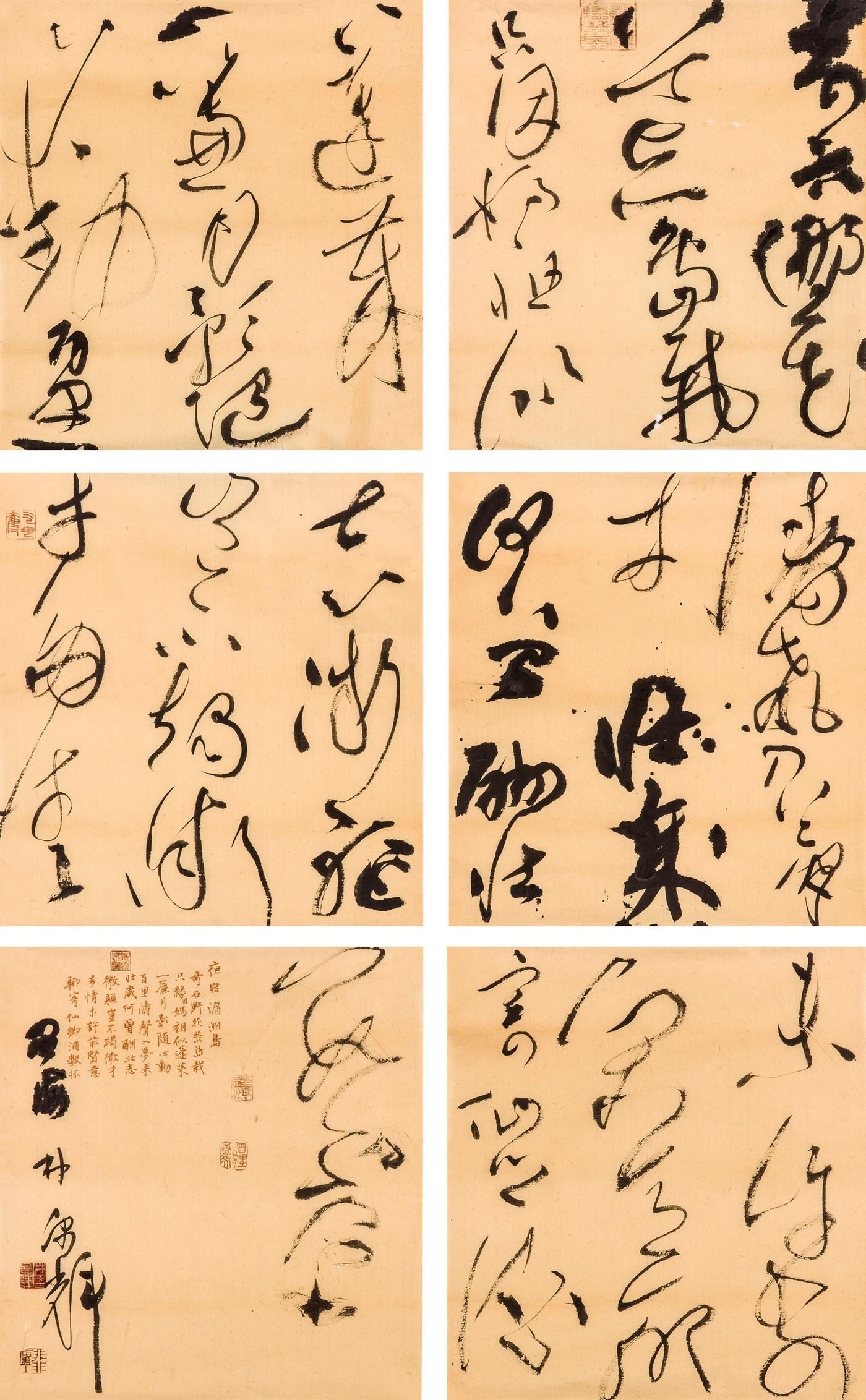

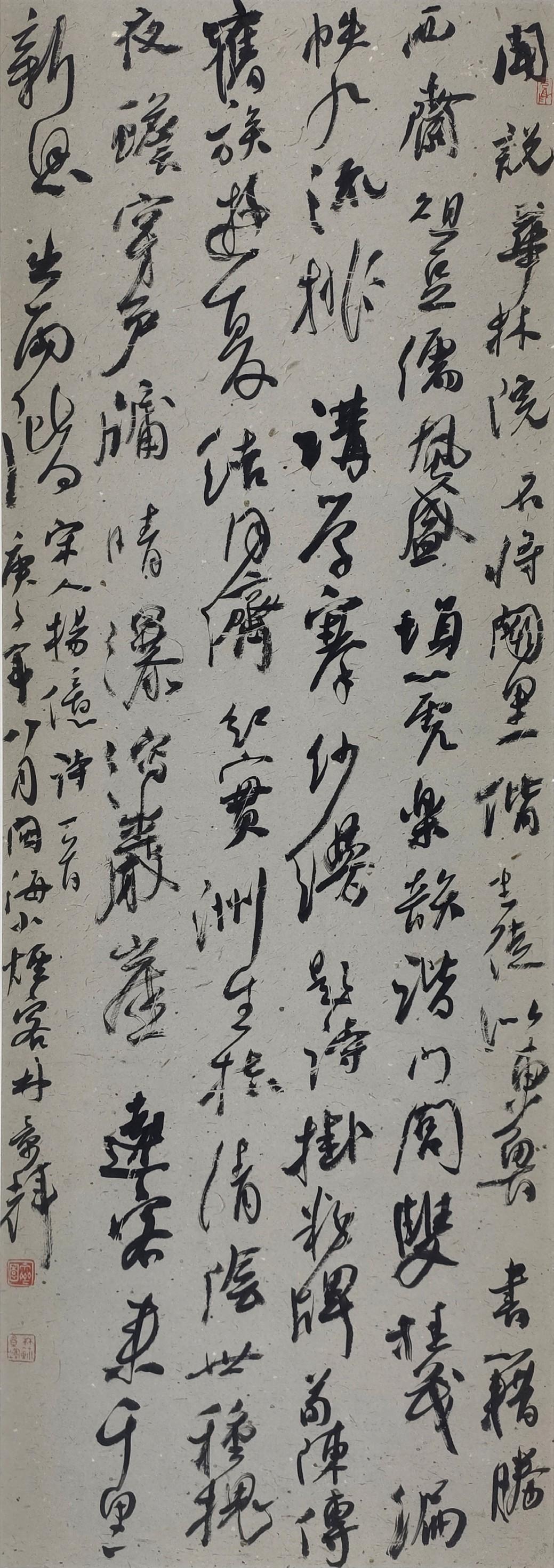

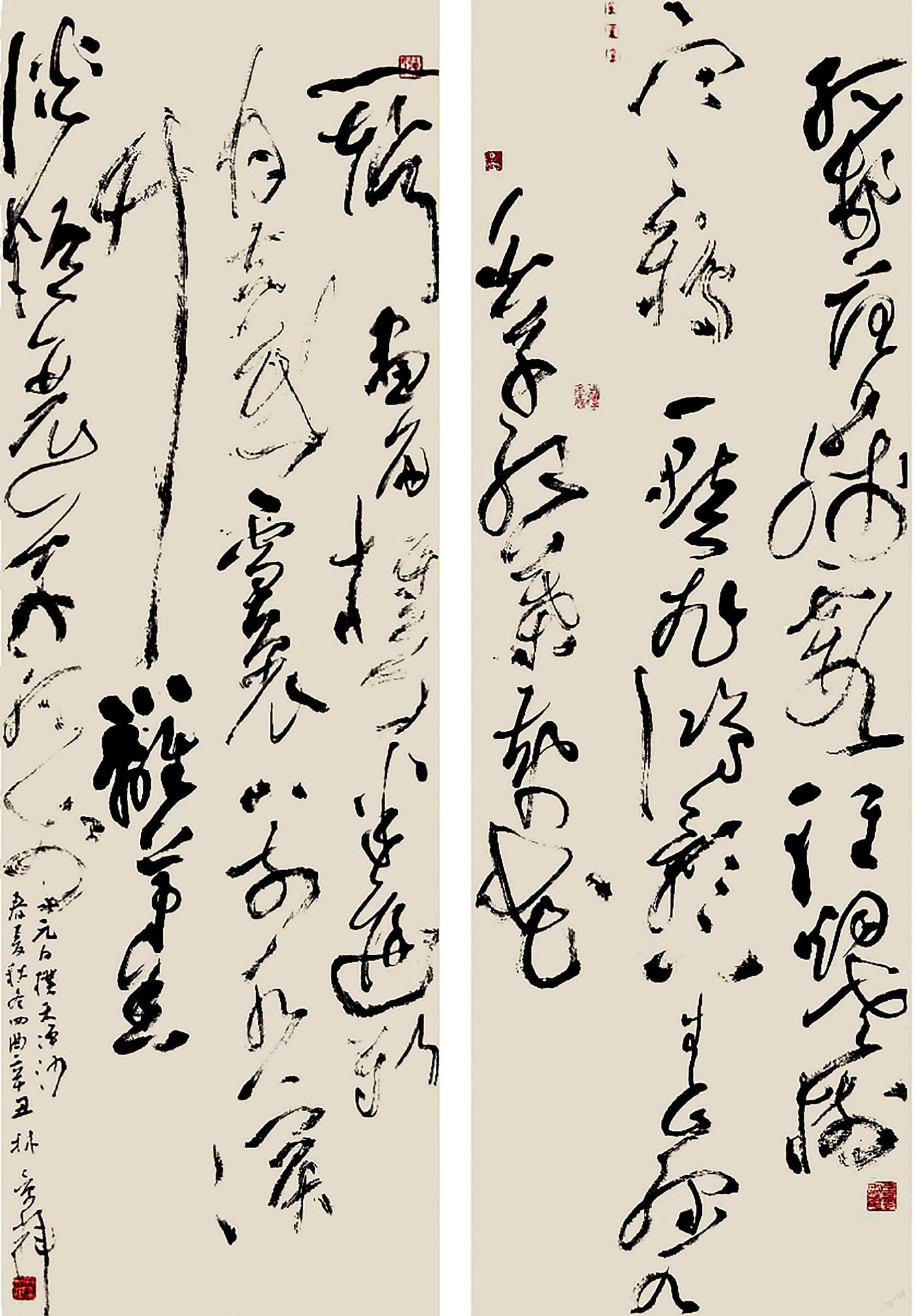

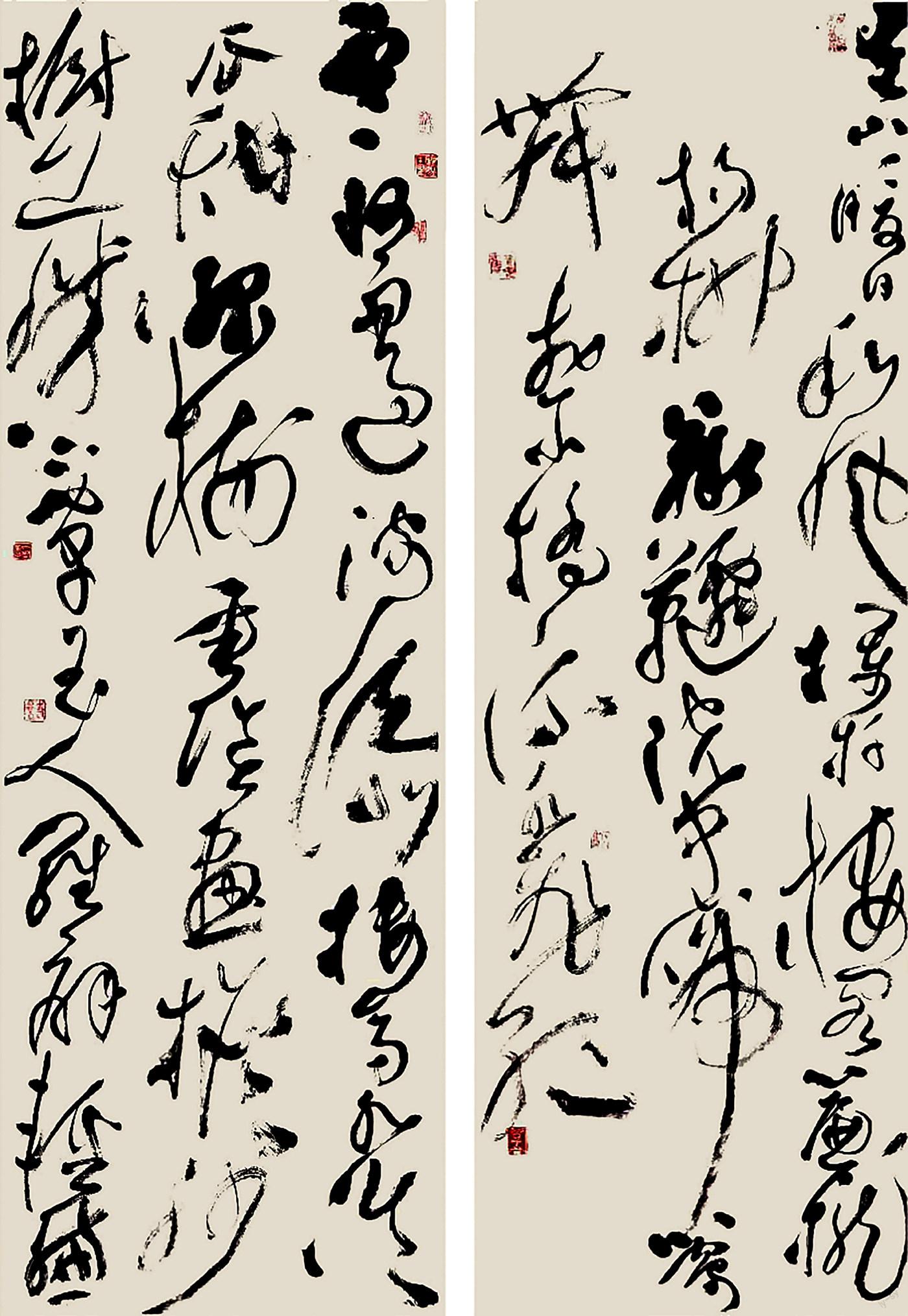

質之景輝其筆下也并非不激不厲、蕭散清逸,而是“融多種法度于一身”,這種法度確切地說似應為技法、筆法,反觀景輝的書法作品,確實于多種風格融合中探索自己的路,其大草(偶爾也有狂草)竭力將二王、黃庭堅、米芾、王鐸等大家融會貫通。當前寫草書不乏其人,而進入大草乃至狂草者甚少。我們時代充滿快速的節奏,呼喚著昂揚進取的精神,也絕不排斥視覺的刺激性。可是相比之下,進入狂草的鳳毛麟角。這首先是大(狂)草書法難以理解,接受者少,對書寫者來說,學習的難度大。不僅寫好楷書、行書不足以成為大(狂)草的基本功,甚至寫好一般草書要進入大(狂)草還要有一個質變的過程。大(狂)草需要更多的創造力,要打破行列之界限,在不損害字體規范的前提下使字的結構變形,上下覆蓋、左右通達,實現有限范圍內的無盡變化。大(狂)草大軸固然是最常見的形式(其于七屆中青年獲獎即為此章法),同時橫卷因其長,有很大的發揮空間。歷史上懷素《自敘帖》,黃庭堅《諸上座》,徐渭《自書詩帖》,王鐸《秋興八首》均為佳構,景輝對橫卷巧妙把握,盡力打破行與列的界限,忽大忽小,亦剛亦柔,干濕并用,疾澀合理,縱橫馳騁,表現了膽氣情感,不乏佳構(其首、二屆手卷展獲獎作品即可見一斑)。更為重要的是其表現出來的線條不是光滑柔媚,蕭散平和,而是極具碑學特征,激越、狂野、猛利、摩擦的線性意蘊,其書學觸覺因之可見。

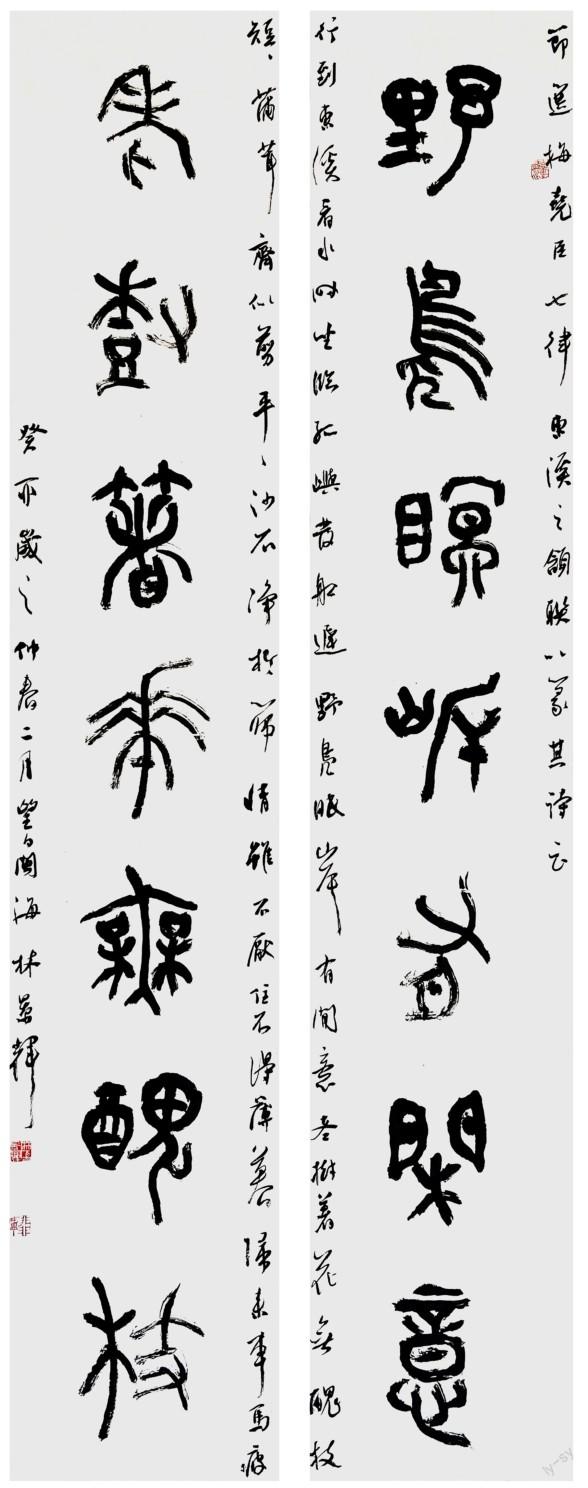

景輝于大草痛下功夫,正如其放曠之為人,但平時其對筆法的認識,應歸于理性追求,而見其作書,逸筆草草,縱筆跌宕、任性逍遙之書寫狀態,實筑于平時對線條的執著錘煉,于篆追其用線上下、向背、正側之法,于隸求其一波三折,振迅、沉著、痛快、灑脫之度,于碑捕其方圓、順逆,形線互生之妙,于行慕其側妍動靜、運動生命之魂,于簡牘羨其摒除習慣性定式線條之博,披榛采蘭,朗心獨見。

讀書、壯游、作詩也是其胸次的另一表現,非唯筆墨而已。誠如評委龍開勝先生評其十一屆國展獲獎作品云:“林景輝作品書自作詩三首,每首平仄合律,朗朗上口,描景寫物生動有趣,雖談不上十分精妙,但也可觀,此符合自撰詩文之提倡……。”其每到一地,心為之動,必寫詩抒懷,情感所至詩可作酒,墨能當歌,剎那間一件源于其心中波瀾的釋我懷抱的妙作呈現在大家面前,實我輩在場人員之眼福耳。

藝術的情感必以高超而充滿震撼的創作發之,景輝的作品,有一種鮮活的氣息,也有明顯的時代特征與明確的藝術追求,而我很高興地看到,他不斷地變化,一種在大的審美格局包容下的追求變化,這種不斷變化中蘊含著他的表現手法和變化能力,而這些能力的追求正是基于他不斷體驗與認識的過程。這種過程在爆發之際,會使你更加震撼,誠然,這種震撼正是筆墨原由胸次出的寫照!

隨著理性的增強,社會節奏的加快,年齡增加,像景輝這一撥現代書家還得把現代直覺與感性轉變為抽象書藝創造的能力,這仍需摸索、實踐,“為伊消得人憔悴”,永無懈怠之日。期待“書者,如也”,血肉更為豐滿的景輝的作品呈現給大家,屆時我們慢慢回讀。

林景輝 1971年生于福建惠安。現為中國書法家協會草書委員會委員,國展評委,福建省書法家協會常務理事,泉州市書法家協會副主席,石獅市書法家協會主席。2013年中國書法家協會進萬家先進個人,2015年被中國文聯、中國書協授予向人民匯報——深入生活、扎根人民“文質兼美”優秀基層書法家。曾獲全國第七屆中青年書法篆刻家作品展三等獎,全國第八屆群星獎優秀獎,全國第三屆楹聯書法展獲獎提名,全國第六屆楹聯書法展三等獎,第二屆中國書法蘭亭獎藝術獎,第三屆中國書法蘭亭獎獲獎提名,第七屆中國書法蘭亭獎銀獎,全國首屆篆書展獲獎提名,全國首屆手卷展全國獎,全國第二屆手卷展全國獎,第十一屆全國書法篆刻展全國獎。