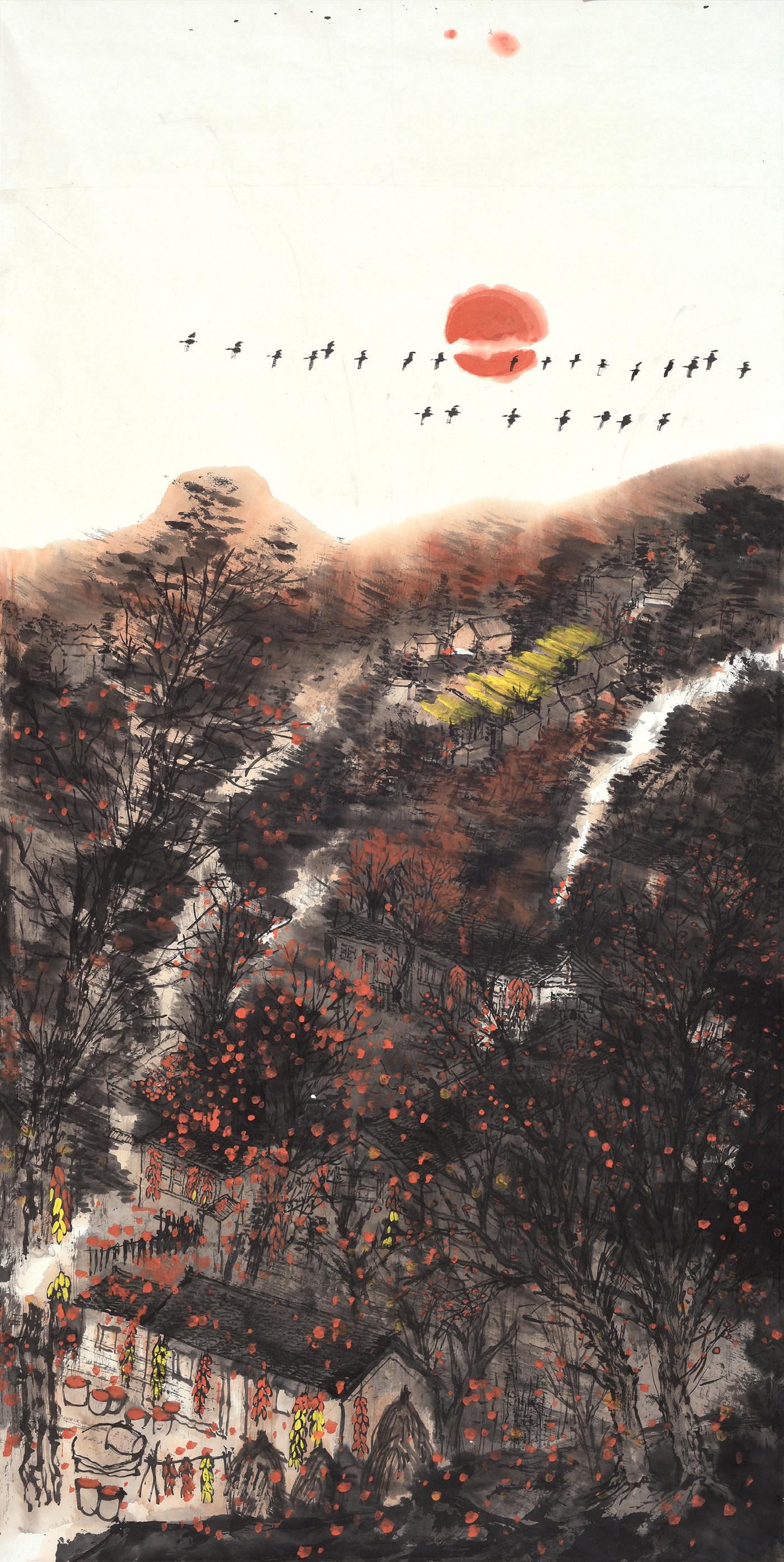

時光的印跡與重彩畫語言的當代流變

張云龍

張云龍 1988年生于河北邯鄲。本科、碩士就讀于廣州美術學院。首都師范大學美術學院博士研究生在讀。中國美術家協會會員,北京工筆重彩畫會會員。作品于2015年獲第五屆全國青年美術展覽優秀作品獎。2014、2019年作品先后入選第十二屆、十三屆全國美術作品展覽。2016年,作品入選中國美術館首屆收藏青年美術家作品展,并被中國美術館收藏。2019年,入選廣州國家青苗畫家培養計劃。2022年,入選國家藝術基金藝術人才培養資助項目“中國傳統泥坯壁畫專業人才培養”。

作為非常具有民族化特色的畫種,工筆重彩畫在我國有著悠久的歷史,在千百年的發展過程中也逐漸形成了特有的民族風格和美學特性,那一孔孔石窟和一座座寺觀里的壁畫見證了中國傳統工筆重彩的美學面貌。只是年深日久,歷史的風沙風化了曾經奪目的色彩和恢宏的巨制,很多名動一時的工筆重彩作品慢慢消失在公眾的視野,最終成為中國美術史不無遺憾的三言兩語描述和漸次發黃的一抹記憶。尤其是宋代文人畫盛行以后,工筆重彩在畫壇的位置被邊緣化,很長一段時間,當世名家鮮有繪制工筆重彩作品者,這種畫種更多成了民間畫工施展技藝的媒介載體。

到了當代,隨著“人民性、大眾化”成為新時期文藝創作的題中應有之義,工筆重彩畫又迎來發展的一次良好際遇。很多創作者也紛紛用工筆重彩作品畫出這個時代的氣象和風度,一時間,工筆重彩的創作成為學界和業界紛紛熱議的話題。也基于工筆重彩的歷史和傳承,這種體裁被當作中國傳統藝術的重要表現方式。于是,傳統和現代,東方和西方,工筆與寫意……這些話題引發了廣泛而持久的討論。中國傳統藝術在當代的傳承和演變非常容易走入一個誤區,概念化和臉譜化嚴重,即本來內蘊豐富的傳統藝術被扁平化和符號化。不僅傳統藝術的美學精神徒有其表,“筆墨當隨時代”的品格也無處追尋。有鑒于此,重彩畫語言歷史傳承與當代流變之間的關系需要予以重視和思辨。

我祖籍燕趙古城邯鄲,本科研究生階段求學于廣州美術學院,算北人南學。在成長過程中,對北方大氣蒼涼悲壯雄渾的地域品格感同身受,無形中這也塑造了我對開闊、大氣的藝術風格的追求。而南下求學階段嶺南的云煙出沒又于我心有戚戚焉,無論是濕漉漉的梅雨天,還是氣味雋雅的沒骨花卉,都滲透進我的創作體會中,這兩種迥異的美學韻味滋養并成就了我自己近些年的創作思路和風格。同時,作為一名女畫家,我在創作時力避脂粉氣,這并非意味著我排斥創作的細膩,相反,是在保持敏銳的藝術觸角的同時,去掉矯飾,突破視野的狹隘與身份的局限。

在進行工筆重彩創作的過程中,首先需要解決的第一個問題是如何完成重彩畫在當代真正意義上的傳承和轉譯。無論對于哪種畫種而言,材料、媒材、顏料等的使用,都是該畫種自身重要的本體特征,比如墨、生宣紙之于水墨畫,礦物質顏料和熟絹之于工筆重彩畫。所以,無論是歷史上還是當代,工筆重彩畫都要使用礦物質顏料,區別無非是礦物質顏料品類的豐富、拓展和選擇。在以往的工筆重彩創作中,我一方面使用朱砂、石青、石綠、赭石、藤黃等礦物質顏料;另一方面,積極拓展金箔、銀箔等材料的運用。同時,在敦煌參與“中國傳統泥坯壁畫專業人才培養”項目的經歷,也給我很多的啟發和提升。

這些礦物質材料從歷史的縱深處走來,從石窟壁畫和寺觀壁畫中走來,也從先民充滿煙火氣的生活中走來。經過歲月積淀,這些顏料即便蒙有塵埃,但不減其蘊藉的情感張力和歷史厚度,穿越歷史的煙云,它們依然放出耀眼的光芒。所以,我鐘愛這些色塊的厚重與力量,迷戀它們揮灑出的濃麗色彩,更追求那或細膩或粗糲的質感。同時,因為礦物質顏料獨特的色彩和質感,我在創作時不僅僅將其當作繪畫的媒材,也視之為被表現的對象。一定程度上,表現形式和表現內容完成了融會貫通,而成了克萊夫·貝爾所言“有意味的形式”。

其次,傳統工筆重彩畫在繪制時往往依據前代流傳的粉本,于是傳統重彩畫“工”的特征也格外明顯,而現代重彩畫則融入更多的寫意成分。因為初習繪畫時我的專業方向是山水畫,所以這也為我之后的工筆重彩創作奠定了水墨和山水創作的基礎和底子。由此,“工中帶寫”不僅成為一種追求,也成為一種下意識的創作習慣。在這其中,寫生的重要性和意義需要進一步被確認。因為寫生重要的不僅僅是速寫和獲得造型,更是對寫生現場的沉浸式體驗,對被寫生對象的直觀體會。建立在寫生基礎上的工筆重彩創作,用筆方能流暢隨性,形神兼備。

再者,重彩畫語言流變建立在對當代文化內涵和時代品格的追求上。中國古代工筆重彩畫創作往往有著明確的政治或宗教層面的訴求,而當代工筆重彩畫有著更多元的精神指向和更為豐富的創作手法。同時,中國傳統工筆重彩畫與文人畫的精神內涵是對立的,一般表現為民眾的審美和文人士大夫的審美對立,并分別外化為喧囂、熱鬧的場面與荒寒寂寥的審美意境。而在進行工筆重彩創作時,我希望在大眾化審美和文人品格之間實現有機的融合,所以,既在礦物質顏料的使用等方面從壁畫中汲取靈感,又避免題材的從眾和審美意象的媚俗與狂歡。

藝術作品,既體現著創作者的個性和先天氣質,也內蘊了作者的人生境界和藝術境界。盡管以往的創作體現了我一直以來的藝術追求和品味,然而,無論以往取得什么樣的成績,對于我來說在人生與藝術之路上都算是剛起步,未來我依然會敬畏傳統,回應時代,遠離心浮氣躁,創作出更經得起時間考驗的作品。

本專題責任編輯:石俊玲