書法學習的動筆與動腦

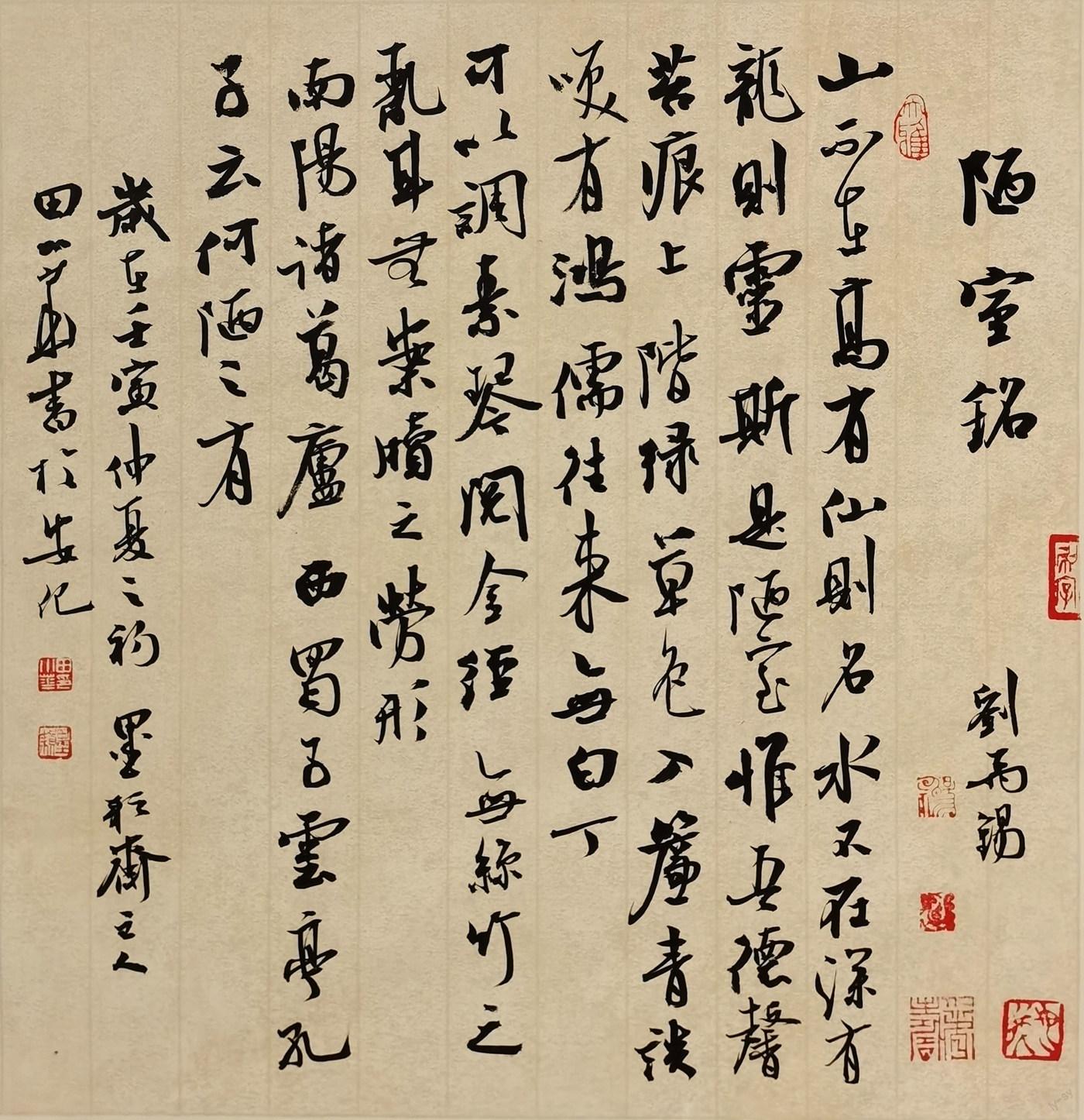

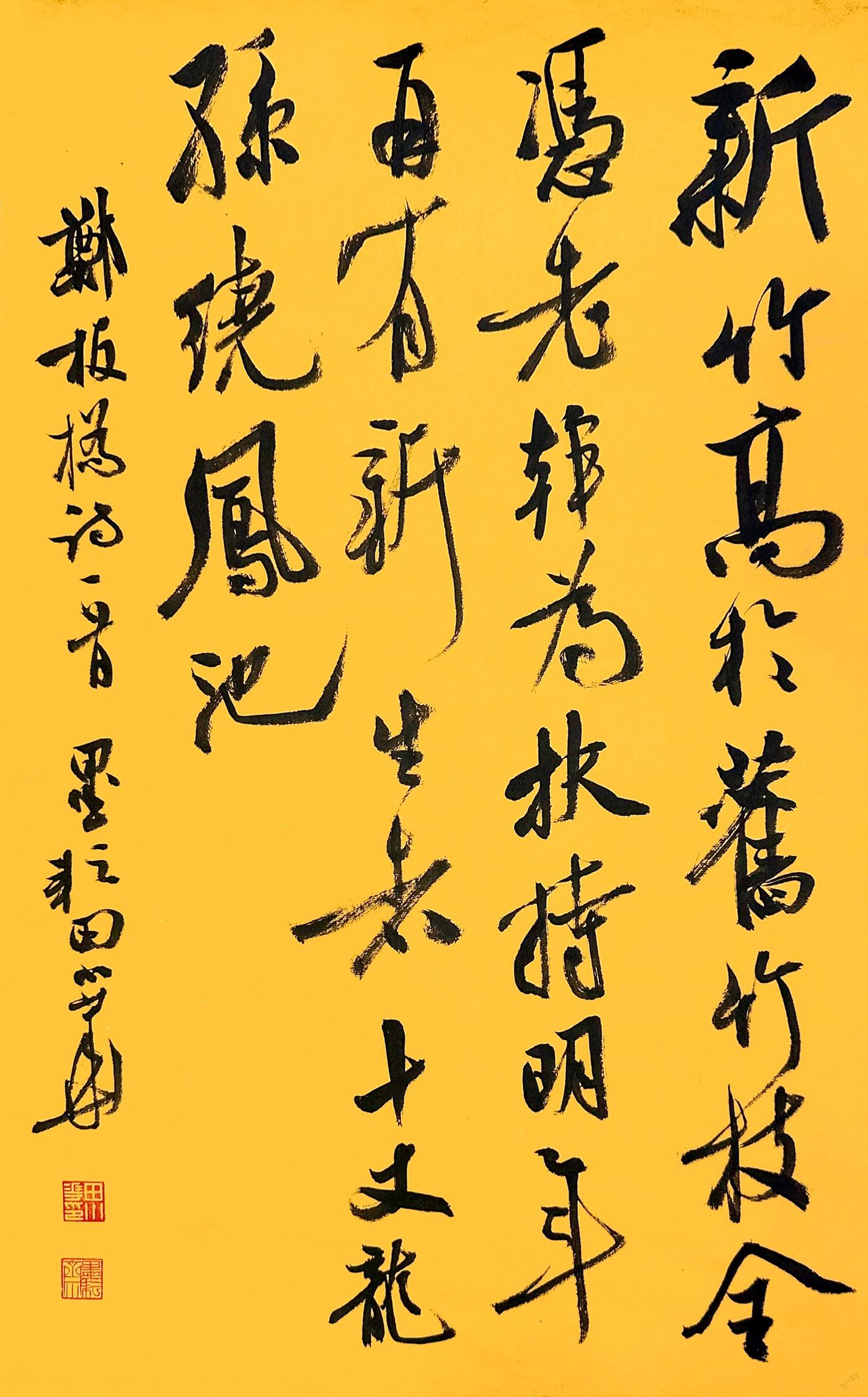

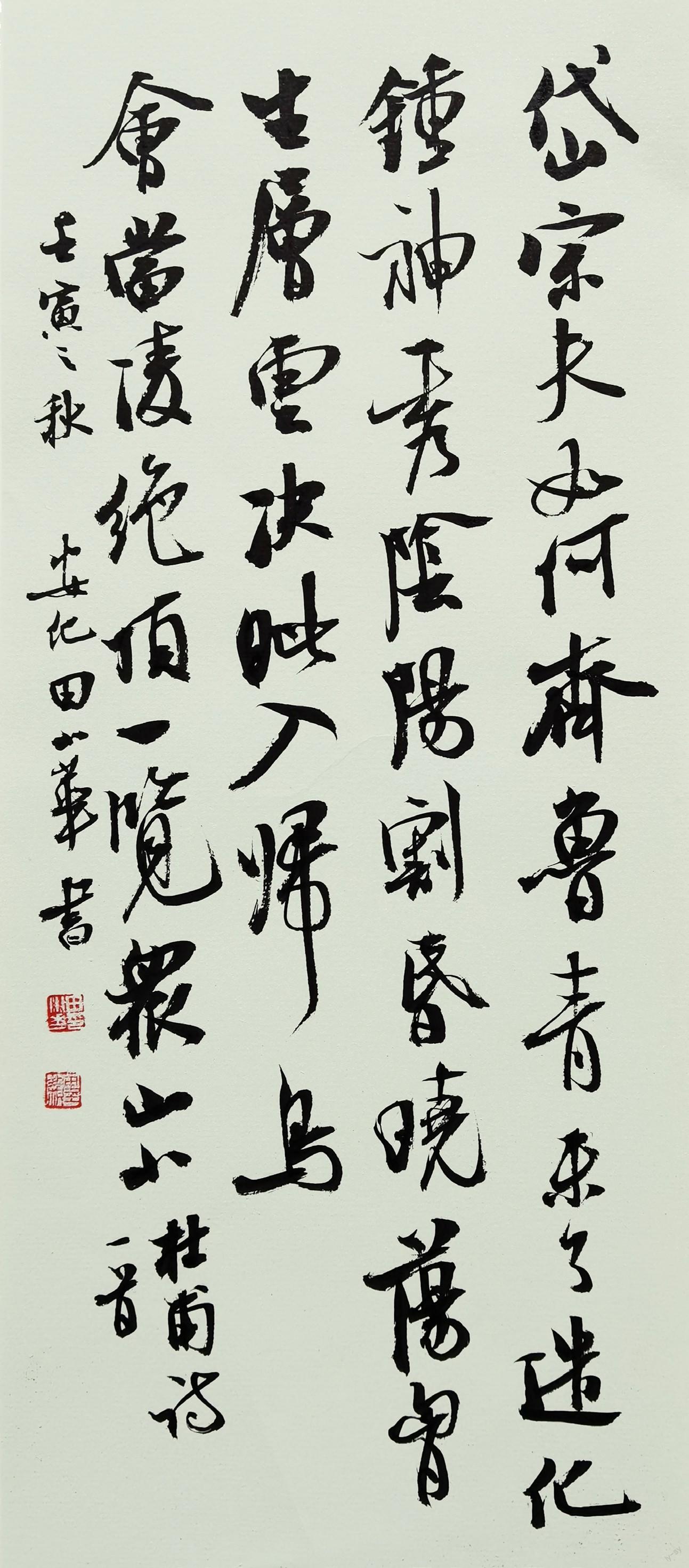

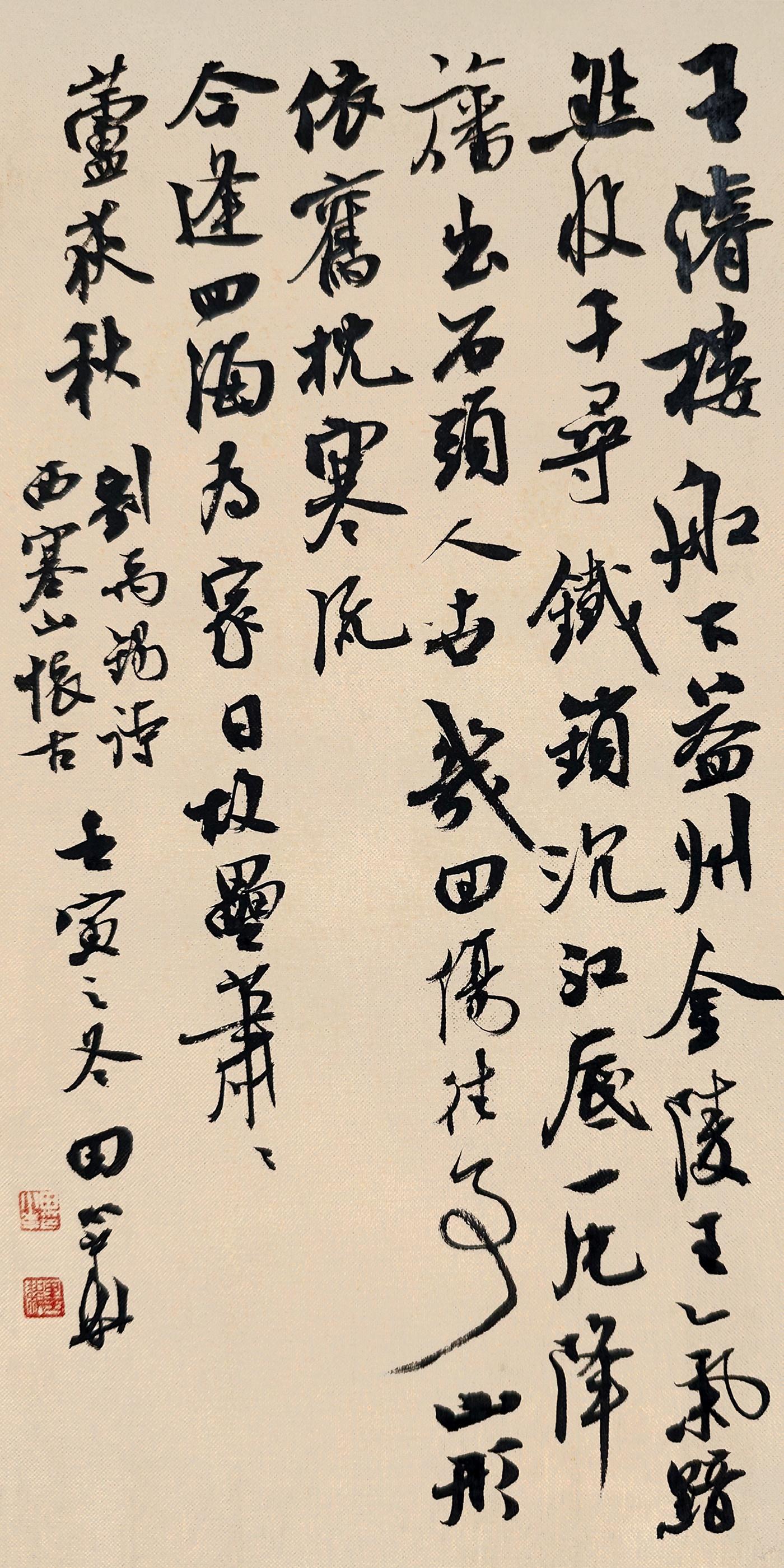

田小華 1970年生于湖南省安化縣,現為中國書法家協會會員。湖南省書法家協會理事,行書專業委員會委員。作品入展第六屆中國書法蘭亭獎、第七屆中國書法蘭亭獎、第十二屆全國書法篆刻展、第四屆蘭亭雅集42人展并獲“蘭亭七子”提名獎。2021年入選湖南省文聯三百工程文藝家人才庫,2022年獲湖南省文聯第二屆文學藝術優秀作品獎。出版《圣教序對臨,視頻講解技法》《中華好詩詞,田小華行書古詩八十首》。

《論語·庸也》:“中庸之為德也,其至矣乎。”為藝亦然,尤其書法,因為它不是一體性,而是具有多元性、融合性的藝術。每個學書者的學養與才情不同,其風格也自然各異。或雄強,或內斂,或剛毅,或平和,或風檣陣馬,沉著痛快,或長槍大戟,氣宇軒昂。而中國傳統文化的核心便是外在和諧,內在中庸。故中和才是它的極致。雅俗共賞也是我們學書人最終追求的目標。王羲之的書法一直為后人所標榜,不僅是唐太宗的極力推崇,更多的則是那種不激不厲而又風規自遠的魏晉風韻與我們傳統審美情趣自然融合的結果。北喬峰南慕容,讀過金庸武俠小說《天龍八部》的讀者都知道,以彼之道還施彼身且兼具少林七十二絕藝的慕容復身手不可謂不強,然與專學降龍十八掌的喬峰過招,則高下立判。盡管這只是存在于小說中的虛幻情節,但應是金庸筆下的刻意安排,因為它很好地詮釋了什么是博涉與專精。真正的博涉是建立在專精后的升華,否則這種囫圇吞棗式的速成,終有不逮。一如書法,不認真臨帖,不虔誠于傳統而一味地去專事鉆營評委喜好,去關注當今書壇風向動態,投其所好。便縱是偶有小成,一時風光,卻到底是無源之水,總有江郎才盡以致枯竭之日。

參禪之初,看山是山,看水是水;禪有悟時,看山不是山,看水不是水;禪中徹悟,看山仍然是山,看水仍然是水。這是宋代禪宗大師青原行思提出參禪的三重境界。其實用于臨帖亦是如此。初級臨摹必須是一比一對臨,筆法與結構盡量不失毫厘;到了中級階段更多的是以背臨為主,對于帖中的精華加以反復揣摩,強化其個性語言。偶爾來個幾次精準臨摹,那也是為了更多的去粗存精;高級階段的臨帖就是意臨,在這方面清代的大書法家王鐸體現得淋漓盡致,從他大量的臨王尺札來看,點畫使轉之間既有個人風貌,又依稀可見古人痕跡,說到底這是在精神層面上與古人的暗合。亦如齊白石所云:妙在似與不似之間。達到這個層面上的臨帖才是最高境界的臨帖,是真正地在消化古帖,做到了遺貌取神。

行書相比其他書體有二大顯著特征。一是起筆露鋒入紙,考慮到書寫的速度與呼應等關系,每字每筆倘如楷書一般起筆筆筆藏鋒,收筆處處回鋒的話,其行氣肯定大為滯塞,遠遠不如露鋒落筆來的直接。這一點上《蘭亭序》是體現得淋漓盡致。二是側鋒居多。古人云:“中以取質,側以取妍。”中鋒是體現字形的質感與線條的力度,而側鋒則是以塊面來求得視覺上的沖擊,這個妍就是妍美,漂亮。2017年有幸在長沙聆聽首師大葉培貴先生的書法講座,葉先生論及行書用筆,講到王羲之的行書,說他是恨不能筆筆側鋒時,深有同感。其實清代以來,很少出現真正意義上的行書大家,與其長期偏重于碑派那種稚拙、雄強而一味地去追求中鋒質感有著很大關系。另外握筆姿勢的不同,也同樣制約了側鋒的表現。有著晚清書壇第一人之譽的道州何紹基,其用龍眼法(亦稱回腕法)執筆,這種執筆法,除小指外,其余四指緊扣筆管,腕、肘、臂幾乎與肩平行,手腕扭著書寫,既吃力也不實用,難怪何曾在自敘中言及:“每一臨寫,必回腕高懸,通身力到,方能成字,約不及半,汗浹衣襦矣。”而反觀趙孟頫日書萬字而精氣不衰,下筆神速疾如風雨,除了趙對章法上的超強駕馭能力外,其對側鋒的理解與運用也是不可或缺。

古人用墨各具特色。比較有名的是清代劉墉好用濃墨,而王文治則喜淡墨,正因此,才有“濃墨宰相,淡墨探花”之說。唐孫過庭在《書譜》中有“帶燥方潤,將濃遂枯”之語,這是對濃墨的偏好。宋代蘇公亦是好此,談及用墨,有光清不浮,湛湛然如小兒眼睛之論。而同期米芾所書《經宿帖》:本欲來日道,月明,遂今曰道耳。寥寥數語,則又是把枯墨效果夸張到了極限。當然這種墨色變化也只是米書中的個例,其實在宋包括宋以前之書,書家用墨也沒刻意地去考究,大都寫到自我感覺需蘸墨時即蘸墨,至于墨分五彩之說,我總是持懷疑態度,總覺得太玄,畢竟古人把書寫都是當成一種傳情達意的交流工具在自然表述。尤其是信札,除了書寫內容,一般來說是無暇去關注和考慮墨色變化。及至明代董其昌,其書畫清新恬淡,故在墨色選擇上也是追求以畫入書,禪意十足的淡墨效果。最后到了王鐸那里,才獨辟蹊徑,執長鋒羊毫飽蘸墨水,在絹布上盡情揮灑,點畫到處,濃濕相潤,淋漓酣暢,給人以滿紙煙云的視覺盛宴,漲墨法也由此產生。

本專題責任編輯:薛源