“雙減”背景下小學語文創新作業設計研究

文/王青年

引 言

“雙減”政策明確提出了提升作業設計水平與豐富作業類型的教學要求。在提升作業設計水平方面,要加強學科作業內容與學生原有認知經驗、實際生活與社會實踐的結合,并積極創設真實情境,激發學生的學習興趣,促進學生的思維發展;在豐富作業類型方面,要設計跨學科融合作業,布置項目式學習作業,緊密結合學生的實際需要與情況,為學生設計綜合性、探究性、開放性等多種類型的作業,以此來更好地豐富學生的學習體驗,促使學生通過作業養成主動學習的良好學習習慣。因此,新時期的小學語文教師在“雙減”背景下展開作業設計教學活動時,就要及時轉化以往應試化的教學思想,突破“重知識傳授,輕能力培養”的思維定式,盡可能地減少機械記憶、重復抄寫等形式的作業,而是要在作業形式、類型及內容上推陳出新,以此來更好地豐富學生的語文學習體驗,深化學生語文學習的感知與體會。

一、語文作業要“減負”,助力學生健康成長

小學階段是我國九年義務教育的基礎階段,對小學生的成長與發展起到極為重要與關鍵的奠基作用[1]。因此,“雙減”視域下的小學語文作業設計,更應當重視對學生綜合素質與能力的培養。但就目前的小學語文作業整體設計情況來看,大多數語文教師會將作業視為夯實學生語文知識基礎、提升學生語文學習成績的教學手段,而給學生布置大量重復性的語文作業,使得學生的課余時間被作業嚴重擠占。這不僅不利于學生語文學科核心素養的發展與提升,在很大程度上還會給小學生的健康成長帶來消極影響。

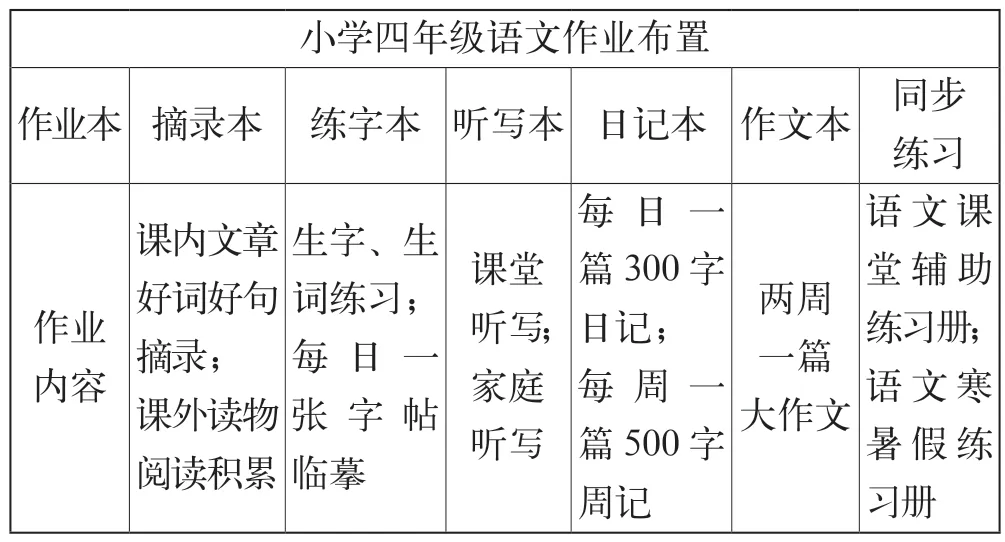

以小學四年級學生語文作業的布置為例,大致情況見表1。

表1

以上圖表能夠清晰直觀地認識到目前小學語文作業的繁雜,僅僅是作業本學生就要準備六本,作業內容也多為機械重復性的抄寫作業,作業形式也多以書面作業為主。除此之外,還有古詩詞背誦、好句好段背誦等語言類作業。小學語文作業繁且雜,不僅學生課后學習抓不住重點,教師在批改時也會出現教學實施要點把握不清,教學目標指向不明確的教學問題[2]。此類語文作業不僅大量消耗著師生的精力與時間,對小學語文教學質量的提升也沒有實質性的幫助。

因此,在“雙減”政策下設計小學語文作業,必須抓住“精”與“簡”這兩個要點。鑒于此,筆者結合自身的小學語文教學實際經驗,對小學四年級語文作業的設計做出了調整(見表2)。

表2

以上設計將語文作業類型合理劃分為記憶性基礎作業、理解性拔高作業、應用性提升作業和綜合性實踐作業四個類型。這不僅極大地減輕了小學生課后語文學習的負擔與壓力,同時也為教師明確語文作業教學目標、把握學生語文作業批改要點指明了方向。

二、語文作業要“有趣”,提升學生學習效率

興趣是促使學生實現主動學習、深度學習與高效學習的“強心劑”與“催化劑”。沒有興趣的強制性學習,無疑會磨滅學生探索真理的欲望與熱情。因此,在“雙減”背景下設計小學語文作業,必須加強趣味性在語文作業中的融入與滲透,緊密結合小學生的認知特點與學習習慣,為學生設計多元化的趣味性語文作業,以此來有效地調動與激發學生主動學習語文知識的欲望與積極探究問題的興趣。

(一)趣味性語文作業

1.圖文并茂,為語文作業注入色彩

小學語文教師可在設計語文作業的過程中,針對小學生的學習特點與思維習慣為其設計一些書畫型的語文作業。教師可讓學生以圖文并茂的形式將所掌握的知識與內容呈現出來,以此實現有效的作業創新,增強學生完成語文作業的興趣與積極性。

例如,在教完《白鵝》一文后,教師就可為學生布置“繪制文中白鵝形象”的語文作業,讓學生在課后復習課文內容,聯系課堂中所學的知識,繪制兩幅白鵝的圖畫,表現步態與吃相。以繪畫的形式將豐子愷筆下高傲、勇敢、可愛、有趣的白鵝形象,以更為生動、形象的方式呈現出來,能促使學生更為深入與全面地感知與體會作者在字里行間中流露出的對白鵝的喜愛之情,掌握抓住特征描寫動物的寫作方式。

又如,在教完《清明》一詩后,教師可以讓學生結合古詩中的意境,將“清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂”兩句詩以圖畫的形式展現出來,以此來更好地深化學生的古詩學習感受,使其更為深入地體會作者在詩歌中所傳遞出的愁緒。

2.情景交融,為語文作業注入活力

小學生的年齡相對較小,他們貪玩好動,相較于單調的書面作業,學生更容易也更樂于在具體的情境中學習知識,發展能力。因此,小學語文教師在為學生設計趣味性作業時,就可結合小學語文課文內容為學生創設生動形象的故事情境,讓學生在課后通過角色扮演的形式實現語言、思想以及情感的有效內化,以此來有效地提升與增強學生的閱讀理解水平,推動學生語文學科核心素養的發展。

例如,在教完《草船借箭》一文后,教師就可為學生布置演繹課本劇的課后作業,讓學生利用課余時間小組合作編寫課本劇,深化學生對文本內容的理解與感知;讓學生通過制作表演服裝和道具,鍛煉實踐能力與創新能力;讓學生通過演繹文中人物、故事情節的方式,更為深入地體會諸葛亮的足智多謀。這樣不但能夠有效地調動與激發學生學習語文的興趣與完成作業的主動性,還能讓學生在情境演繹與角色扮演的過程中,對文中人物的性格特點形成更為深刻、全面的認識,進而在現實生活中也能學習諸葛亮隨機應變地處理問題,實現社會性發展。

(二)實踐性語文作業

1.動手操作,發展實踐能力

培養學生實踐能力是促使學生實現全面發展的基礎條件。所以,小學語文教師在組織與開展教學時,要重視對學生實踐能力的培養。在具體的語文作業設計中,教師可結合小學生的年齡特點與認知發展規律,將實踐能力培養有機融于具體的課程教學中,讓學生通過動手操作得到智力、技能及知識的多重發展。

例如,在《臘八粥》一文中,作者沈從文以臘八粥為主線,描寫了“八兒等粥”與“全家喝粥”兩件事,從動作、語言以及心理三個層面上刻畫了一個天真爛漫、聰明可愛的孩子形象,又通過側面描寫的方式描繪了全家喝粥的狀態,極為生動形象地展現了臘八粥的甜美。學生在閱讀學習此篇課文時,不但能夠直接感受到我國傳統節日“臘八節”的濃厚節日氣氛,對“臘八粥”這一經典節日美食也會產生強烈的制作與品嘗欲望。對此,教師在為學生設計實踐性語文作業時,就可鼓勵學生在家長的幫助下聯系課文中臘八粥的制作方法制作一鍋臘八粥,并品嘗自己的勞動成果。在這一過程中,學生不僅有效鍛煉了動手能力、操作能力、實踐能力,而且也會對文中“八兒”等粥盼粥的急迫心情與吃粥時的滿足感感同身受,從而在實現深度閱讀理解的同時生成良好的文化意識與文化認同感。

2.運用工具,拓寬知識面

工具性與人文性是語文學科的顯著特點,在設計小學語文作業時,教師也要充分發揮語文課程的特征,鼓勵學生靈活利用多種工具收集與整理學習資料,從而在有效豐富學生知識儲備的同時,更為有效地推動與促進學生語文學科核心素養的發展。

例如,在教學《趙州橋》一文前,教師就可為學生布置前置性的語文作業,讓學生在課前利用手機、報刊等多種工具去收集與“趙州橋”相關的資料與信息,掌握趙州橋的建筑特點、歷史文化、建造地點和時間等信息,促使學生在自主收集與整理資料的過程中拓寬知識面,實現有效預習。

3.摘錄積累,讀寫一體化

閱讀與寫作是小學語文教學中密不可分的兩部分,同樣也是學生語文學習效率提升與語文學科核心素養發展的關鍵。因此,小學語文教師在設計實踐性語文作業時,就要重視學生在課后的讀寫積累,以此促使學生實現“讀書破萬卷,下筆如有神”的“讀寫一體化”語文學習目標。

例如,《詠柳》一詩主要描寫的是春天自然景物之美,學生在朗讀與背誦古詩時,便能夠從詩句中體會到春天的盎然生機。在為學生布置課后作業時,教師可以鼓勵學生聯系已知去摘抄描寫春色的好詞好句,并帶到課堂上與同學交流分享,實現知識的共享傳遞。待學生有了足夠的知識儲備后,教師就可鼓勵學生大膽發揮自己的想象力與創造力去進行寫作,促使學生完成讀寫結合的綜合學習,豐富學生的文化內涵與人文修養。

(三)差異性語文作業

學生個體之間有著明顯的差異性,素質教育與新課程改革所倡導的也是促進學生的個性發展。所以,小學語文教師必須摒棄以往“一刀切”的教學理念,堅持因材施教的教學思想,根據學生的實際學情為學生布置選擇性語文作業,以此確保作業能夠滿足不同學生的不同需求,更好地開發學生的學習潛能,推動學生的全面發展。

三、語文作業要“自主”,滿足學生實際需要

(一)設計開放性語文作業

小學語文作業的設計要充分結合學生全面發展的實際需求。這就需要教師堅持開放性的語文作業設計原則,將學生生活與語文知識學習結合起來,以此來更好地活躍與發散學生的思維,促進學生的健康成長與全面發展。

例如,在設計《觀潮》一文的課后作業時,教師可讓學生聯系自己的旅游經歷扮演“導游”,將文中所描寫的“錢塘江大潮”的波瀾壯闊進行闡述,以此更好地發散與活躍學生的創造性思維,促進學生對語文知識的內化吸收。

(二)設計自主性語文作業

素質教育強調以學生為主體。在設計小學語文作業時,教師也應堅持以人為本的教學理念,讓學生參與作業設計,以此更好地提升學生學習參與度,提高學生的語文作業完成質量。

例如,在教學《北京的春節》一課后,教師就可鼓勵學生結合自身的實際需求,自主設計形式、風格不同的有關傳統節日文化的作業,從而在有效減輕學生學業壓力與負擔的同時,更好地拓展學生的思維,提升學生的語文學科核心素養。

結 語

總而言之,“雙減”政策下的小學語文作業設計優化絕不是“口號性”“表面性”的教學任務,而是需要小學語文教師切實地將“減負增效”理念與“立德樹人”根本任務全面貫徹與落實于小學語文教學的各個階段與環節之中,配合小學語文的教學目標與學生語文核心素養的實際需求去布置與設計精細化、多元化的語文作業,以此來將語文知識內容更好地烙印在學生的心中,鍛煉與發展學生的語文綜合素質與能力,確保學生通過小學語文教學實現全面發展與健康成長。