具身認知視域下高校中華民族共同體意識塑造

陳風華 郭婷 馬丹

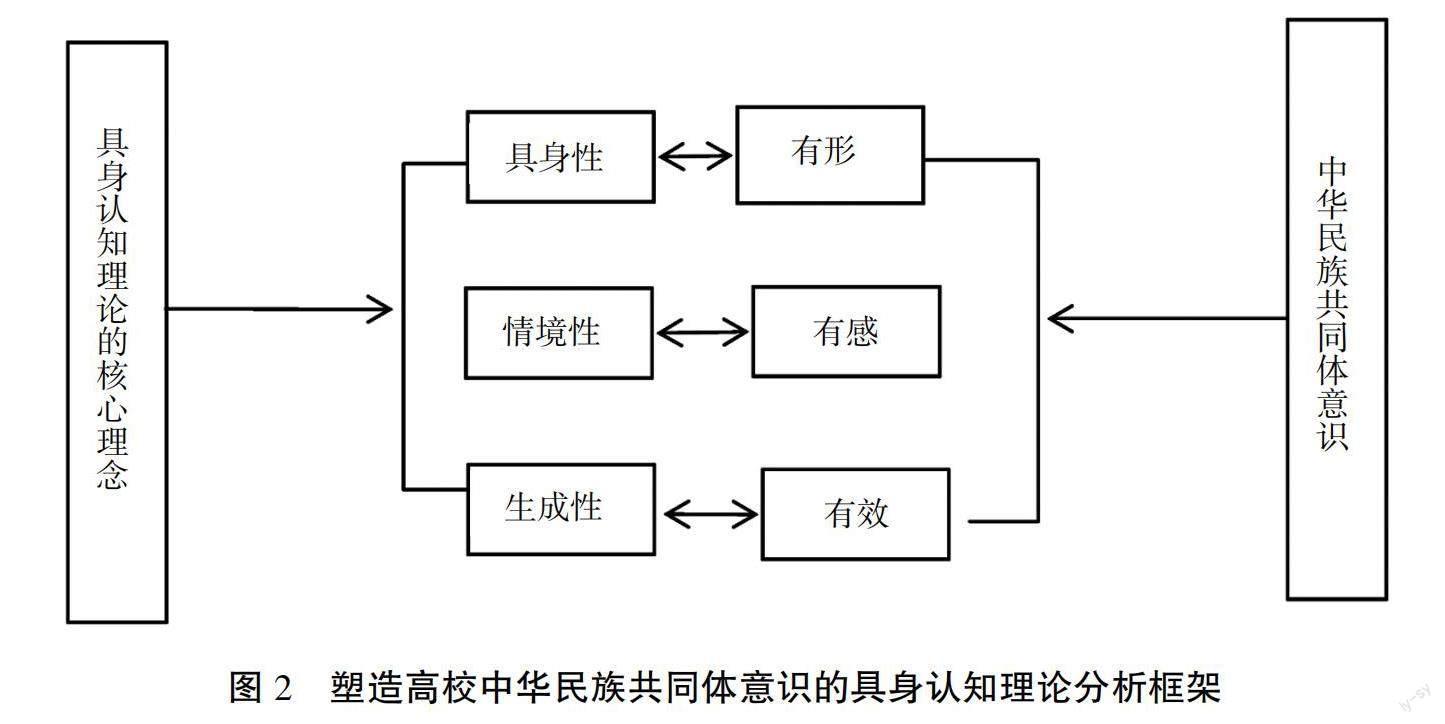

摘? 要:鑄牢中華民族共同體意識要有形、有感、有效。高校將鑄牢中華民族共同體意識作為新時代“黨的領導”基本原則的“綱”和“立德樹人”根本任務的“本”相結合,應用理論引導與實踐養成一體化,全面深入開展民族團結教育。該研究以具身認知為理論基礎,從有形——創新形式,鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育;有感——搭建平臺,創設中華民族共同體意識融入情景;有效——互動生成,強化中華民族共同體意識跟蹤問效這三個方面探索鑄牢中華民族共同體意識的路徑。

關鍵詞:中華民族共同體意識;具身認知;民族團結教育;理論指引;實踐養成

中圖分類號:G641? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2023)20-0065-05

Abstract: The sense of building a Community of the Chinese nation should be tangible, tangible and effective. Colleges and universities will cast a solid sense of community of the Chinese nation as the "outline" of the basic principle of "Party leadership" in the new era and the "foundation" of the fundamental task of "moral education". Colleges and universities should integrate theoretical guidance with practical cultivation to carry out national unity education comprehensively and deeply. This study takes the theory of? embodied cognition as the theoretical basis, explores the path to cast strong Chinese nation community consciousness from three aspects including the tangible - innovative form-firmly promoting and educating the consciousness of the Chinese nation community; the sense - building a platform to create the consciousness of the Chinese nation community into the scene; the effectiveness - interactively? generating and strengthening the Chinese nation community consciousness to track the effectiveness.

Keywords: the sense of community of the Chinese nation; embodied cognition; national unity education; theoretical guidance; practice cultivation

基金項目:湖北省職業教育發展研究院重點課題“湖北職業教育現代化高地建設”(2020A106)

第一作者簡介:陳風華(1971-),男,漢族,湖北武漢人,黨委書記(校長)。研究方向為思想政治教育。

*通信作者:郭婷(1986-),女,漢族,新疆克拉瑪依人,碩士,中教二級。研究方向為教育學。

鑄牢中華民族共同體意識是新時代黨的民族工作的“綱”[1]。高校學生是鑄牢中華民族共同體意識的中堅力量。高校需要不斷明確中華民族共同體意識塑造的理論依據、完善塑造的認知結構、探索塑造的實踐路徑。

一? 問題的提出

教育部2022年的工作要點提出推動鑄牢中華民族共同體意識教育與中小學德育和高校思想政治工作緊密融合[2]。從2019年開始,對學校鑄牢中華民族共同體意識的研究顯著增多。截至2022年3月,中國知網有關學校鑄牢中華民族共同體意識教育核心期刊有76篇。這些研究主要圍繞“為什么鑄牢”“鑄牢誰”“鑄牢什么”“怎么鑄牢”這四個維度。

一是“為什么鑄牢”:焦敏[3]從國家層面、高校層面、主流意識層面和反分裂方面指出了高校鑄牢中華民族共同體意識的重要性。詹小美等[4]指出時代精神、時代指向、時代要義,構成了鑄牢中華民族共同體意識教育的時代意蘊。楊勝才[5]指出鑄牢中華民族共同體意識,對于民族院校而言具有堅守創辦初心、踐行特殊使命、培育時代新人、擦亮示范窗口和堅守前沿陣地的價值意蘊。鐘梅燕等[6]指出鑄牢中華民族共同體意識是國家統一之基、民族團結之本、精神力量之魂。

二是“鑄牢誰的意識”:全體中華民族都需要鑄牢中華民族共同體意識,學術界的研究對象以高校學生為主,尤其是民族大學和少數民族聚居地區(如新疆、西藏、青海、寧夏、云南和甘肅),中小學研究較少。

三是“鑄牢什么”:孫琳[7]指出中華民族共同體意識的內涵要素包括國家認同、政治認同、文化認同、價值認同。萬明鋼[8]指出中華民族共同體就是由56個民族組成的具有共同地域、歷史、文化和精神的政治共同體即中華人民共和國。王穩東[9]指出中華民族共同體主要內容是中華文化認同、中華民族命運共同體意識與中華民族政治共同體。

四是“怎么鑄牢”:吳桃[10]提出了“科研+教學+田野”的疊加“石榴籽大團結金課”路徑。李衛英[11]通過加強制度建設、文化建設、紅色文化教育這三個方面培育民族高校中華民族共同體意識。冉春桃[12]提出以教學為主線、以教師為主導、以學生為主體和以制度為保障這四個方面培育民族高校中華民族共同體意識。王坤等[13]基于具身認知理論的視角培育小學生中華民族共同體意識。武顯云[14]基于跨文化視域下提出了加強外語教師的主力作用,注重課堂主陣地,加強對外傳播意識的路徑。張倫陽等[15]在“兩個大局”視角下研究高校鑄牢中華民族共同體意識的價值意蘊與實現路徑。

綜上所述,對鑄牢中華民族共同體意識的研究在理論基礎方面不斷豐富,但是缺乏以具身認知理論為基礎的研究和路徑指導。基于此,本文將對以下三個問題進行研究:一是高校鑄牢中華民族共同體意識的理論依據是什么?二是高校鑄牢中華民族共同體意識的具身認知結構是什么?三是高校鑄牢中華民族共同體意識的具身認知路徑是什么?

二? 高校鑄牢中華民族共同體意識的理論依據

(一)? 具身認知理論

“具身認知”(Embodied cognition)屬于心理學研究理論,它源于杜威、詹姆斯、吉布森等的生態心理學觀點[16]。具身認知理論主要指生理體驗與心理狀態之間有著強烈的聯系。具身認知理論的核心理念包括,認知的具身性、認知的情境性、認知的生成性[13]。具身認知理論的具身性凸顯身體與認知是一體的,強調身體作為認知物質基礎的重要性[17]。具身認知理論的情境性體現人的認知是通過身體融入情景實現的,情景包括物理環境和文化環境;具身認知理論的生成性凸顯認知的動態性、主體性、互動性、關聯性和過程性,包括顯性的行為生成和隱性的思維生成。

(二)? 治理結構的三角框架

在《大學的邏輯》一書中張維迎認為,大學治理結構的三角框架包括治理主體、治理客體和治理機制[18]。這三個維度相互關聯,相互支撐,治理主體確定治理客體,制定治理機制。治理客體服從治理主體,采用治理機制。治理機制服務于治理主體和治理客體。

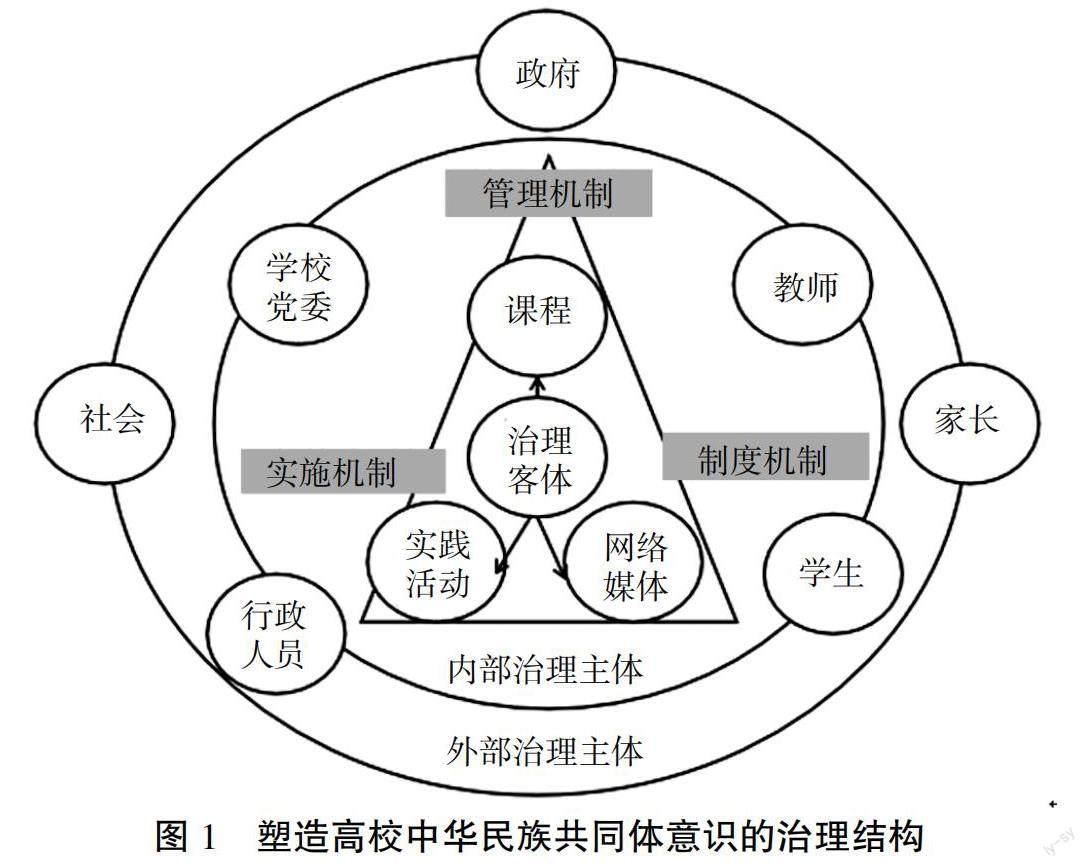

在高校鑄牢中華民族共同體意識教育中,如圖1所示,治理主體主要指參與高校治理的對象,包括內部治理主體(高校黨委、行政人員、教師和學生)和外部治理主體(政府、社區、家長);治理客體主要指治理的范圍和內容,包括課程建設、文化建設、活動實施。

三? 高校鑄牢中華民族共同體意識的具身認知結構

具身認知理論指出認知、大腦、身體、環境是一體的,體現活動中的身體,與環境互動中的身體對心智的整體塑造作用[19]。認知的具升性體現在身體的神經活動是認知過程的基礎,身體的知覺和運動系統在記憶、推理、分析、思維中發揮基礎作用[20]。認知的情境性體現在身體根植于環境,在環境中實現“嵌入式認知”,使認知、身體、環境融合為有機整體。認知的生成性體現在認識不是機械的,既定的,是在人參與和行動基礎上,動態交互生成的的認知產物。具身認知是通過身體嵌入環境中,通過生理性體驗建構生成知識的認知過程[21]。葉浩生[22]認為,認知過程的進行方式、認知步驟實質上受限于身體的物理屬性;認知內容由身體提供;認知、身體、環境是統一的整體,認知存在于大腦,大腦存在于身體,身體存在于環境。思想意識形態教育必須依據人的天性,人本身應成為教育的中心。具身認知理論強調身體的主體回歸,充實情景和個體經驗的生成,使教育豐富有趣又科學合理,充分調動學生的積極性,讓其全身心的參與。

圖1? 塑造高校中華民族共同體意識的治理結構

以具身認知理論為基礎,為高校開展鑄牢中華民族共同體意識教育提供理論支撐,塑造中華民族共同體意識的具身認知結構。如圖2所示,具升認知的具身性、情境性和生成性的核心理念與有形、有感、有效相互對應。通過具身性指導開展各種形式的教育實踐活動,讓學生真聽、真看、真感受。通過情境性指導組織通過情景創設強化情感教育,讓同學們切身感受到中華民族共同體意識來的民族榮譽感和凝聚力。通過生成性指導,在中華民族共同體意識教育過程中通過全員、全方位、全過程互動體驗生成各族人民牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念,實現行為到認知的生成體驗。

四? 高校鑄牢中華民族共同體意識的具身認知路徑

習近平總書記強調,鑄牢中華民族共同體意識,既要做看得見、摸得著的工作,也要做大量“潤物細無聲”的事情。推進中華民族共有精神家園建設,促進各民族交往交流交融,各項工作都要往實里抓、往細里做,要有形、有感、有效[23]。

(一)? 有形——創新形式,鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育

1? 由“形式多元”到“身心一體”

具身認知理論的具身性強調認知不是凌駕于身體之上的抽象活動,而是依賴于身體的生理、神經結構和活動方式[24]。在高校開展鑄牢中華民族共同體意識教育中,結合學生的感覺器官和運動器官共同塑造認知活動。這就需要高校在意識形態領域教育工作中,開展有形的教育活動。教育活動形式要多元化、大眾化、生活化,在師生中積極創造同吃、同住、同學、同樂的校園氛圍,促進學生交流交往交融。

采用講授、實踐、網絡多維教學形式,實現中華民族共同體意識教育久久為功。在課堂講授法中,學校開足開齊思政課,抓好課堂教學主陣地,將中華民族共同體意識教育有機融入思政課教學,增強各民族學生“五個認同”。以“弘揚偉大抗疫精神,在新時代描繪斑斕青春”等為主題開展好“思政第一課”,引導各民族學生扣好人生第一粒扣子,引導學生在學校做一名好學生,到社會做一名好公民。在親身實踐法中,各民族學生通過黨史學習活動、“民族團結月”宣傳活動、志愿者服務隊開展志愿服務活動、參加各類文體活動、紅色基地宣傳活動,讓各民族學生用自己的實際行動做民族團結的傳播者和踐行者。在網絡教育法中,打造多元化網絡育人平臺,利用學校微信公共號平臺推廣一批能夠體現中華文化精髓、中華民族精神的文學作品、微電影、短視頻等,增強鑄牢中華民族共同體意識教育的感染力、親和力、說服力和引領力。通過形式多元的教育活動,使學生的知覺主體身體,融入在認知情景世界中,達到身心一體的認知體會。

2? 由“行為引導”到“知能啟發”

具身認知理念認為觀念、思維、概念、分類和判斷等各種類型的認知活動,都受身體和身體感覺運動圖式的制約和塑造[25]。學習實踐中的行為規范作為認知的外在體現,是聯結身體與認知的紐帶。實踐行為中身體的感覺-運動系統參與并建構了我們關于世界的知識[26]。行為引導包括顯性行為引導和隱形行為引導。顯性行為引導包括教學課程、活動課程、宣傳活動和網絡媒體等。隱形行為引導包括隱形課程、群體示范等。蘇德等[27]在研究中發現活動課程對學生中華民族共同體意識行為的影響作用大于學科課程,說明在實踐活動與具體情景中開展的身心合一的教育是學生中華民族共同體意識行為生成的主要影響因素。在此研究基礎上,高校在鑄牢中華民族共同體意識教育中增加實踐活動,以提升學生的感知力。借助活動課程的活動性、參與性、體驗性和沉浸式教育方式,實現教育的知能啟發。

(二)? 有感——搭建平臺,創設中華民族共同體意識融入情景

1? 由“嵌入”到“融入”

梅洛-龐蒂認為,知覺的主體是身體,身體又嵌入情境世界之中,如同心臟嵌入身體之中,知覺、身體和情境世界乃完整的統一體[28]。環境是認知的載體,身體處于環境之中,認知存在身體之中,使身體“嵌入”環境之中,實現認知“融入”身體之中。情境性作為具身認知理論的核心理念,是中華民族共同體意識教育中的重要特點,通過學生身體嵌入育人環境,實現教育融入認知。采取符合大學生認知特點的活動,在融入情境中產生情感驅動力。環境包括物理環境、文化環境、生理環境和群體環境等。習近平總書記提出了促進民族團結的“民族團結一家親”結對活動,高校可以借鑒此形式開展結對活動,即一名教師和一名結對漢族學生共同關心幫助一名少數民族學生,增強學識能力,幫扶生活困難、培養良好的心理品質,引導他們與同學和睦相處,樹立正確擇業就業觀念。真正讓少數民族學生與內地學生學在一起、玩在一起、生活在一起、成長在一起,與老師一起用餐,一起鍛煉,一起過周末。“三進兩聯一交友”,即進宿舍、進班級、進食堂、聯系學生、聯系家長,與學生交朋友,引導他們樹立正確“三觀”。老師們與同學們一起學習,一起用餐,一起鍛煉,一起過周末生活,盡全力幫助學生輔導功課,經常與學生家長溝通聯系。同時也組織活動讓漢族學生和少數民族學生互幫互助,使他們成為了好閨蜜好兄弟。“民族團結一家親”“三進兩聯一交友”是加強學校學生思想政治引領和政治進步的有利支點。結對活動通過“嵌入式認知”形式,使各民族學生通過嵌入真實交流交往情景中融入中華民族共同體意識,交往中團結有愛,文化中兼容并蓄,生活中相互尊重,情感中親如一家,實現情感共同體,生活共同體。使各民族學生學習有感想、實踐有感觸、交往有感情。

2? 由“知覺”到“行動”

具身認知的“知覺”-“行動”循環理論,剖析了學生調動具身經驗感知環境并采取積極行動的過程[29]。學生作為認知主體,在對知覺到的信息進行“感知反饋”,并對信息進行吸收和理解。在感知的基礎上對信息“做出判斷”進行自我認知加工,通過“比較”對信息采取反饋,進而應用有利于促進現狀的行動。再通過“情緒管理”控制情緒,以積極態度,利用反饋中建設性部分,實現自我改進與提升。最后,“采取行動”應用策略實現目標。通過具身認知建構認知過程分為自我建構認知過程和交互建構認知過程[30]。高校開展廣泛的理論教育、宣傳教育、民族團結進步教育,中華優秀傳統文化教育等教育,使學生實現自我建構認知,以達到對中華民族共同體意識根植于心。運用中華傳統節日,如端午節包粽子,冬至包餃子等交互建構認知過程,使學生親身感受中華文化。鼓勵各民族同學擔任班干部,加入學生會和社團等,使各民族學生增添責任感和榮譽感。實現學生在認知過程中身體與情景相融合,認知與情感相統一。

(三)? 有效——互動生成,強化中華民族共同體意識監督問效

1? 由“理念先導”到“同向聚合”

高校以中華民族共同體意識理論為基礎,對學生開展思政教育、愛國教育、民族團結教育,依托紅色資源,以實物、實景、實例、實事為載體,搭建紅色教育大課堂,涵育愛國主義情感,構建愛國主義教育常態化機制。開展“愛國力行”系列活動,全方位、立體式激發少數民族學生愛國主義情感,引導少數民族學生“知黨史、感黨恩、跟黨走”。匯聚學校、政府、社會、家庭教育,形成鑄牢合力。

2? 由“多維施策”到“監督問效”

具身認知理論的生成性認為認知是身體在同具體環境及其負載的歷史文化相互作用中不斷生成[17]。認知的理解與獲得源于對身體經驗的生成,身體經驗是認知的源點,而身體檢驗源于互動生成。生成性也體現了認知主體、客體、環境交互對話,合作的重要性。作為治理主體的高校學校黨委、高校教師、相關行政單位、社會和家長多維度制定策略、采取措施,在多維施策、多維互動中達到認知結果。

高校黨委需要構建“黨委統一領導,職能部門齊抓共管,相關系部各負其責,學管隊伍具體落實,專兼職教師協同配合”的工作格局,制定鑄牢中華民族共同體意識相關工作方案。高校需要成立鑄牢中華民族共同體意識教育工作領導小組。高校需設立民族團結教育辦公室,配專職人員,各系設置民族團結專職教師。各系學管隊伍配備了民族團結專兼職輔導員和教師,各班級成立民族團結學生管理小組,構建學校各民族學生服務管理工作的全員、全程、全方位育人機制。實現院系聯動,高位推動、確保成效,共同謀劃創新方法,發揮高校優勢,明確工作責任,監督具體落實,確保工作達到預期目的和成效。

高校需要建立多維機制,多維施策。一是談心談話機制。通過深入開展談心談話等方式,了解各民族學生思想、學習、生活和心理等方面的困難,開展教育、引導、幫扶等工作。二是學業成長機制。大部分少數民族同學來自偏遠落后地區,進行“一幫一”結對子活動,幫助其提升漢語水平,增強專業知識、改進學習方法。定期組織開展學習交流活動,分享學習心得,傳授學習方法,幫助少數民族學生順利完成學業。三是困難幫扶機制。通過資料收集掌握少數民族學生貧困程度,如低保家庭、單親家庭、離異家庭、經濟困難家庭等情況,開展“獎、貸、減、免、助”等系列助學方式進行經濟幫扶。四是就業服務機制。通過開展征兵宣傳,自考、公考和職業規劃培訓,邀請新疆、西藏企事業單位走進校園舉辦“少數民族畢業生專場招聘會”,從就業規劃、指導、幫扶和服務等方面創新舉措,確保就業規劃到位、就業指導到位、就業幫扶到位、延伸服務到位。五是環境改善機制。以具身認知理論為指導,校園環境嵌入文化軟實力。改善民族餐廳環境,提供良好生活保障。六是師生融合機制。召開各民族學生代表座談會,了解學生情況,解決學生困難。開展“民族團結一家親”“三進兩聯一交友”和“混班混住”融合機制,讓各民族學生用自己的實際行動做民族團結的傳播者和踐行者。

高校教師作為內外部治理主體,應不斷增強對中華民族共同體意識的認知和理解,促進教師在理念、信念、情感、文化上產生強烈的國家認同和民族認同,以改變教育實踐領域僅從“意識、情感層面理解中華民族共同體意識概念”的狀況。

相關行政單位制定鑄牢中華民族共同體意識相關工作方案,提供政策保障、統籌協調各單位,做好政府宣傳和樹立模范,如,開展民族團結進步示范單位評選。社會方面,做好媒體網絡宣傳、展板宣傳、橫幅宣傳和文化景觀宣傳。家長作為外部治理主體,綿綿用力形成顯著的中介效應作用。

五? 結束語

具身認知理論為高校鑄牢中華民族共同體意識的教育開辟了新的研究方法,通過采用思政中心性、知識傳授性、生成情景性、行為引導性的教育方式,啟發高校教育者以更適合思想意識形態教育的路徑方法,有效轉化和應用馬克思主義理論。從身心合一的角度融入中華民族共同體意識教育,結合有形、有感、有效的教育機制,實現潤物細無聲的教育效果。

參考文獻:

[1] 習近平.以鑄牢中華民族共同體意識為主線推動新時代黨的民族工作高質量發展[N].人民日報,2021-08-29(008).

[2] 教育部2022年工作要點[EB/OL].(2022-02-08).http://www.moe. gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/202202/t20220208_597666.html.

[3] 焦敏.高校鑄牢中華民族共同體意識的價值意蘊與路徑選擇[J].學校黨建與思想教育,2021(23):91-92.

[4] 詹小美,張夢媛.意蘊·賦意·舉措:鑄牢中華民族共同體意識的教育實踐[J].云南社會科學,2021(6):25-31.

[5] 楊勝才.民族院校鑄牢中華民族共同體意識的價值意蘊、方法路徑與保障體系[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2020,40(5):9-14.

[6] 鐘梅燕,賈學鋒.民族院校鑄牢中華民族共同體意識的實踐研究[J].北方民族大學學報,2021(6):156-163.

[7] 孫琳.大學生中華民族共同體意識探究——內涵要素、建構過程與培育路徑[J].思想政治教育研究,2021,37(2):115-119.

[8] 萬明鋼.鑄牢中華民族共同體意識與學校民族團結進步教育課程建設[J].西北師大學報(社會科學版),2020,57(5):5-12.

[9] 王穩東.鑄牢中華民族共同體意識的教育機理及其實現[J].西北師大學報(社會科學版),2021,58(5):67-74.

[10] 吳桃.“石榴籽大團結金課”:以民族高校鑄牢中華民族共同體意識教育課程為標桿[J].民族學刊,2022,23(3):1-6.

[11] 李衛英.民族高校培育中華民族共同體意識的價值維度及實踐路徑[J].貴州民族研究,2020,41(5):176-181.

[12] 冉春桃.民族院校中華民族共同體意識培育的路徑[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2019,39(4):70-74.

[13] 王坤,仲丹丹,海路.培育小學生中華民族共同體意識的認知特征與實踐路徑——基于具身認知理論的視角[J].青海民族大學學報(社會科學版),2021,47(4):15-20.

[14] 武顯云.跨文化視域下民族高校鑄牢大學生中華民族共同體意識路徑[J].民族學刊,2021,12(7):85-93,111.

[15] 張倫陽,王偉.“兩個大局”視角下高校鑄牢中華民族共同體意識的價值意蘊與實現路徑[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2021,42(7):9-16.

[16] 李其維.“認知革命”與“第二代認知科學”芻議[J].心理學報,2008,40(12):1306-1327.

[17] 焦彩珍.具身認知理論的教學論意義[J].西北師大學報(社會科學版),2020,57(4):36-44.

[18] 張維迎.大學的邏輯[M].北京:北京大學出版社,2004:23.

[19] 葉浩生.具身認知——原理與應用[M].北京:商務印書館,2017:62.

[20] ANDERSON M.Embodied cognition:A field guide[J].Artificial Intelligence,2003,149:91-130.

[21] FREILER T J. Learning through the body[J]. New Directions for Adult and Continuing Education,2008,119:37-47.

[22] 葉浩生.具身認知:認知心理學的新取向[J].心理科學進展, 2010,18(5):705-710.

[23] 從有形有感有效的工作中鑄牢中華民族共同體意識[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1726600440005366396&wfr=spider&for=pc.

[24] 譚支軍.具身認知理論對高職教師專業發展的啟示[J].繼續教育研究,2015(1):36-37.

[25] 任立.具身認知視域傳統文化融入高校思政課的路徑[J].中學政治教學參考,2020(38):51-54.

[26] 嚴孟帥,喬治·貝利爾.具身認知理論中的教育戲劇:身體現象學視角[J].理論月刊,2021(6):154-160.

[27] 蘇德,張良.民族院校課程體系對學生中華民族共同體意識知行狀況的影響研究[J].民族教育研究,2021,32(4):22-30.

[28] 葉浩生.有關具身認知思潮的理論心理學思考[J].心理學報,2011,43(5):589-598.

[29] 王辭曉,李心怡,董艷.具身視域下的學生反饋素養研究——互聯網時代供給關系的再認識[J].遠程教育雜志,2021,39(6):95-102.

[30] 宋耀武,崔佳.具身認知與具身學習設計[J].教育發展研究,2021,41(24):74-81.