詹姆斯·韋布空間望遠鏡的五張照片

柳風鳶

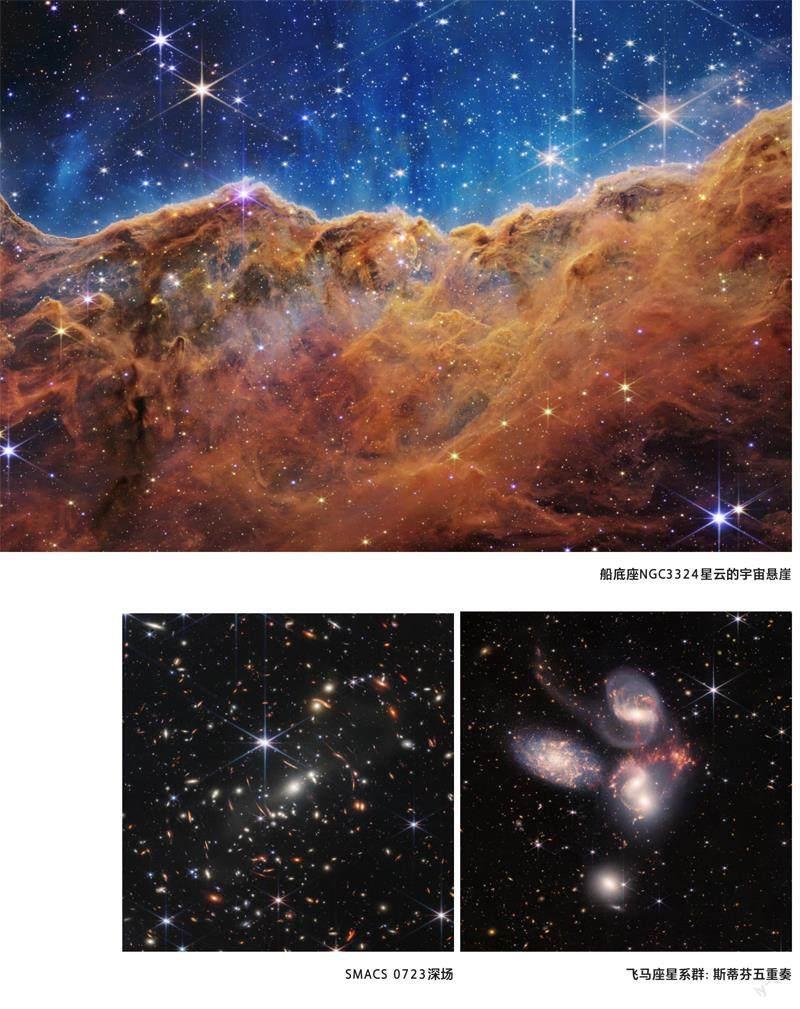

宇宙懸崖——恒星誕生的搖籃

盡管位于銀河系人馬臂船底座中,這片星云并不是我們常說的船底座星云——那是NGC3372,南半球天空中最大的彌漫星云之一。這片星云位于船底座星云西北角的疏散星團NGC3324中,同樣處在銀河系內,照片拍攝的只是它的一個局部,離地球大約7500光年,昵稱為“宇宙懸崖”。

星云的成分往往都很復雜:塵埃顆粒、復雜分子、氣體……它們是誕生恒星的搖籃。在宇宙懸崖上,我們看到的那些燦爛的微小星點,正是呱呱墜地的新鮮恒星。其中有些被原行星盤包圍著,環繞著淡淡的粉紅色光環;其中的碳氫化合物正被星光照亮,仿佛地球上的火燒云。有些噴發出錐形的原恒星風,揮灑著金色的氣體和塵埃。

地球上的海邊懸崖不斷被浪花侵襲,而宇宙懸崖崎嶇不平的模樣,也由新生恒星那浪花般源源不斷的紫外線和可見光侵蝕而成。塵埃顆粒和大分子被擊碎,熱塵埃和離子如同蒸汽一般從星云中散發出來,形成了圖像上淡淡的薄紗狀結構。

觀察這種富含塵埃的區域,韋布望遠鏡有得天獨厚的優勢:紅外線的穿透能力更強,使它能夠看到比哈勃空間望遠鏡拍攝的光學圖像多得多的恒星以及原恒星結構。

SMACS0723深場——迄今最清晰的早期宇宙圖像

韋布望遠鏡瞄準了46億光年外的星系團SMACS0723,花費12.5小時拍攝了這張深場照片。多虧了極高的靈敏度,它比哈勃空間望遠鏡拍攝類似深場所需的時間縮短了一個量級。照片中包含了數千個星系,主要分為兩類:一類是SMACS0723星系團中淡金色的成員,它們離我們較近;另一類是位于更遠處的背景星系,它們的光穿過星系團,傳遞到我們這里。而圖中閃耀著八條星芒的明亮天體,其實是銀河系內的恒星,它們本來是點源,經過望遠鏡主鏡鏡面和副鏡支架造成的衍射,才形成了這么奇怪的圖像。

按照廣義相對論,引力會造成光線彎曲。星系團中彌漫著透明但引力巨大的暗物質,就像一面巨大的哈哈鏡,扭曲了它背后星系的圖像。圍繞圖像中心的許多若有若無的橙紅色弧形結構,就是被引力透鏡扭曲的背景星系。引力透鏡還造成了“幻影”,讓一個星系同時出現在好幾個位置。

在紅外波段,韋布望遠鏡看到了遙遠星系經過紅移之后的主要能量部分,從而較容易探測到宇宙早期的星系。那些顏色赤紅的星系,隱含著宇宙“青春期星系”形成的秘密。

斯蒂芬五重奏——人類發現的第一個致密星系群

顧名思義,斯蒂芬五重奏里有5個星系。如果你數漏了1個,那多半因為有兩個星系是“抱”在一起的:最中間的星系是正在并合過程中的NGC7318a和NGC7318b,它們各自擁有自己的明亮星系核。由于相互作用,較靠上的NGC7318b周圍形成了強大的激波,催化恒星劇烈形成,造就了它們周圍金紅色的弧狀結構。

這支五重奏貌合神離:相比另外4個,最左邊的星系NGC7320其實離我們要近2.5億光年,只是視線上剛好“摞”在一起。而位于圖像最下方的NGC7317是一個衰老的橢圓星系,更規則、更紅,恒星形成也更緩慢。最上方的NGC7319則是一頭“怪獸”——韋布望遠鏡的中紅外圖像揭示出它中心有一顆極亮的超大質量黑洞,超過太陽質量2400萬倍,正瘋狂吞噬著星系中的物質。

南天指環星云——正在死亡的恒星

這片美麗的星云距離地球2500光年。年老的恒星瀕臨死亡時,會將自己的包層拋入太空中。這包層慢慢擴散,形成如指環、貓眼一般的對稱星云。不過,南天指環星云看起來是雙層嵌套的,意味著中心的恒星不止一顆——在原來的恒星旁邊,韋布望遠鏡的中紅外儀器果然拍出了第二顆白矮星(見下圖中間的紅點)。兩顆天體互相繞轉,釋放出的輻射將星云攪成了如今這般破碎的模樣。

系外行星大氣光譜

這是一幅系外行星WASP-96b的光譜圖,背景的插畫示意它是一顆氣態巨行星。它圍繞著一顆距離地球1150光年的恒星公轉,每當轉到恒星前方時,恒星的光就會穿過它的大氣層;星光中特定波長的能量會被行星大氣層中含有的物質吸收。因此我們觀察到的“被吸收的星光”(光譜縱軸),在不同的“波長”(光譜橫軸)處就會有一個個凸起,這代表了行星大氣中一種種特定物質的存在和含量。WASP-96b的光譜中能看到明顯的水分子吸收“峰”,這意味著行星炎熱的大氣層中充斥著水蒸氣。