俯臥位通氣聯合纖維支氣管鏡治療昏迷并發肺不張患者的療效

馮 陽,王向蒙

(河南科技大學第一附屬醫院 重癥醫學科,河南 洛陽 471003)

嚴重腦損傷需要機械通氣的患者數量估計每年超過200 000人[1],這些患者經常出現呼吸系統并發癥,預防呼吸機相關性肺炎(ventilator associated pneumonia,VAP)是重癥監護室醫生救治嚴重腦損傷患者所要面對的主要挑戰之一[2-4]。有研究表明[2],在需要機械通氣超過48 h的創傷性腦損傷患者中,VAP的患病率在40%~70%之間,遠高于普通重癥監護室的患者群體。VAP是否會直接增加腦損傷后的死亡風險仍不確定,但是它確實延長了機械通氣時間和創傷性腦損傷后的重癥監護時間,并可能加重腦損傷。肺不張是腦血管意外、重型顱腦損傷、心肺復蘇后等昏迷患者常見的并發癥[5],是影響患者預后的一個重要因素。意識障礙程度越深的患者,肺不張的發生率越高,導致患者死亡率的增加、護理費用的增加和神經功能恢復的延遲。這是因為昏迷會使患者氣道反射(如咳嗽、嘔吐和吞咽)的能力下降,喪失氣道反射可導致肺泡塌陷、肺不張[6]。嚴重肺不張還會導致患者機械通氣時間延長,VAP的發生率增高,抗生素的使用時間延長,因此,加速腦損傷患者早日脫機非常有必要[1, 7]。與沒有腦損傷的患者相比,腦損傷患者ICU的再入住率明顯較高,而這種高的再入住率并不像人們通常所認為的是由于吸入性肺炎,而是和肺不張有關。對于肺不張的常規治療主要是氣道充分濕化、溫化,加強翻身、拍背、體位引流,及時吸痰,纖支鏡吸痰等[8-10]。這對一部分輕、中癥患者有效,但是嚴重肺不張的患者,或者是以上方法治療效果不佳的患者,俯臥位通氣可能是一種非常有效的治療手段。俯臥位通氣在臨床上多應用于急性呼吸窘迫綜合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)患者的治療,應用于肺不張的治療的相關報道較少。本次研究旨在評價俯臥位通氣聯合纖支鏡治療和單純纖支鏡治療昏迷并肺不張患者的效果。

1 資料與方法

1.1病例選擇 選擇2021年6月至2022年5月在我院外科重癥監護室因重型顱腦損傷、自發性腦出血、顱內動脈瘤破裂出血住院,原發病趨于穩定,合并肺部感染、肺不張導致的脫機困難的患者,共36例。隨機分為兩組,每組18例。觀察組中自發性腦出血10例,顱內動脈瘤破裂出血3例,重型顱腦損傷5例;對照組中自發性腦出血10例,顱內動脈瘤破裂出血2例,重型顱腦損傷6例。納入標準:①年齡>18歲;②均有不同程度的意識障礙[格拉斯哥昏迷評分(Glasgow coma scale, GCS)<8分];③顱腦損傷趨于穩定,無嚴重顱高壓癥狀;④均為氣管切開術后患者;⑤胸部CT或DR證實患者存在嚴重肺部感染或肺不張;⑥氧合指數小于150 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);⑦家屬知情同意。排除標準:①頸椎骨折;②多發肋骨骨折,胸廓不穩定;③不易控制的顱高壓;④大量胸腔積液未治療;⑤嚴重腹部損傷、腹腔壓力高;⑥顏面部損傷或嚴重燒傷;⑦嚴重的血流動力學不穩定;⑧長期呼吸機維持治療;⑨家屬拒絕。

1.2方法

1.2.1資料收集 收集兩組治療前的一般資料:性別、年齡、APACHE Ⅱ評分、GCS、胸部CT/DR、機械通氣時間、氧分壓(partial pressure of oxygen, PaO2)、氧合指數、二氧化碳分壓(partial pressure of carbon dioxide, PaCO2),以及治療后的胸部CT/DR、ICU住院時間、機械通氣時間、PaO2、氧合指數、PaCO2。

1.2.3療效評價標準 ①患者的肺部影像學變化(3人閱片評價);②氧合指數、PaO2、PaCO2;③呼吸機使用時間。④ICU住院時間。由于肺不張的容積無明確的計算方法,更多的依靠經驗性判斷,故采取3人閱片后得出結論,評價標準是:無改善、有所改善、明顯改善3個評價標準。

1.2.4研究方法 兩組均給予抗感染、化痰等常規治療,以及氣道濕化,吸痰,翻身、扣背、機械排痰等常規護理及纖支鏡治療。觀察組給予俯臥位通氣治療:在俯臥位通氣期間均給予深鎮痛鎮靜,未使用肌松藥物;通氣模式為PC模式或PS模式,根據患者目標潮氣量設定壓力支持參數,根據患者肺部情況、氧合指數設定呼吸末正壓值;每天俯臥位通氣時間一般維持在8~12 h,考慮患者主要治療目的是改善肺不張和患者氧合,所以并沒有嚴格按照ARDS患者俯臥位通氣的要求(完全俯臥位至少連續12~16 h)[11-12];白蛋白低于30 g/L的患者,給予20%人血白蛋白輸注,糾正低蛋白血癥;俯臥位期間患者均未鼻飼進食,給予腸外營養;俯臥位通氣的間歇期行纖支鏡治療。

2 結 果

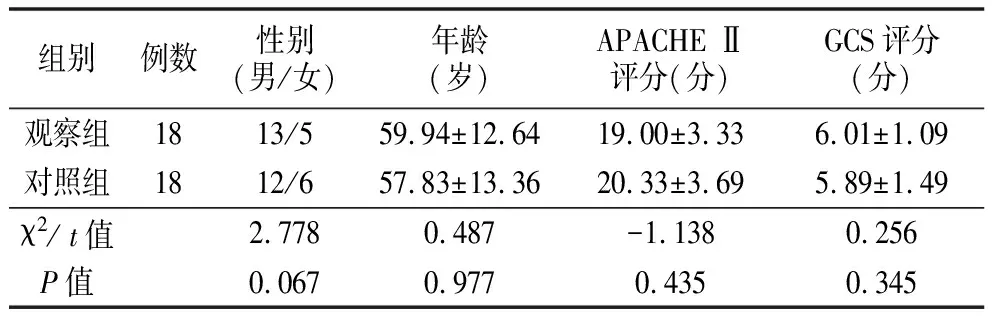

2.1兩組治療前的一般臨床特征 本次研究共納入36例,對照組和觀察組各有18例。觀察組中男13例,女5例,年齡23~76歲,平均(63.78±11.26)歲;對照組中男12例,女6例,年齡19~77歲,平均(62.37±13.58)歲。兩組治療前在性別、年齡、APACHE Ⅱ評分、GCS評分等方面差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組治療前一般資料比較

2.2兩組治療前后氧合指數的比較 治療前兩組氧合指數的差異無統計學意義(P>0.05)。治療后兩組患者的氧合指數均有改善,差異有統計學意義。治療后觀察組氧合指數較對照組的改善更為明顯,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后氧合指數比較

2.3兩組治療前后PaO2比較 治療前兩組PaO2的差異無統計學意義(P>0.05)。治療后兩組的PaO2均有提高,觀察組PaO2較對照組提高的更為明顯,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后PaO2比較

2.4兩組治療前后PaCO2比較 治療前兩組PaCO2的差異無統計學意義(P>0.05)。治療后兩組的PaCO2均有下降,治療后觀察組PaCO2較對照組下降更為明顯,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組在治療前后PaCO2比較

2.5兩組機械通氣時間和ICU住院時間比較 觀察組的機械通氣時間及ICU住院時間均小于對照組,兩組差異均有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組機械通氣時間和ICU住院時間比較

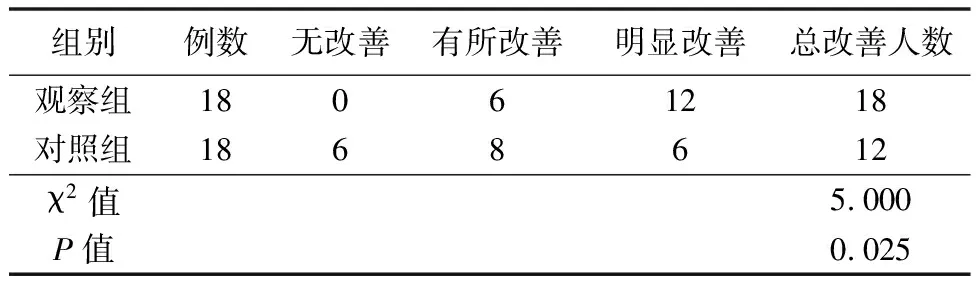

2.6兩組治療后肺不張改善情況及并發癥的比較 觀察組肺不張均有明顯改善,總有效率100%,其中有6例發生面部、前胸、髂部壓瘡,最終愈合良好。對照組中12例有效,6例無效,總有效率為66.7%,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。見表6。

表6 兩組治療后肺不張改善比較(例)

3 討 論

肺不張是一個或多個肺段或肺葉的含氣量減少,導致肺泡陷閉,肺體積縮小,常由氣道腔內外阻塞所致,如痰栓、炎癥、創傷、血塊、麻醉圍手術期、機械通氣等,是神經重癥患者常見的并發癥[13]。大葉或節段性肺不張仍然是臨床醫學的一個重要問題,無論肺不張的病因是什么,無論是阻塞性的還是非阻塞性的,持續性肺不張都會引起嚴重的并發癥。主要并發癥為低氧血癥和肺部感染不易控制。低氧血癥由肺動靜脈分流引起,而感染的發生則是由于分泌物的相對停滯以及微生物的生長所致。腦損傷后,對大腦真正重要的是避免低氧血癥,低氧血癥長期以來被認為是繼腦損傷事件后的一種嚴重的二次打擊,并與不良后果相關[14]。肺不張時,由于肺泡萎陷和低氧,將導致周圍血管反射性收縮,血流量顯著減少,抗菌藥物應用后在局部的分布濃度將顯著降低,兩者共同作用導致感染反復發生、難以治愈。這會增加抗生素的暴露、多重耐藥菌的產生以及醫療費用的增加。俯臥位通氣可改善通氣-血流灌注不匹配的病理狀態,從而改善氧合[15]。與仰臥位相比,俯臥位的通氣-血流灌注比的重力梯度更加均勻[16-17]。俯臥位改善肺不張的原理是:俯臥位時,由于重力的作用,痰液引流更充分。配合適當的呼吸末正壓和通氣壓力,不僅可改善氣體交換,也對改善肺泡引流有重要作用。腦出血以及其他腦損傷患者,在實施俯臥位通氣時會不會導致顱內壓升高和神經功能惡化,特別是在那些有腦水腫跡象的患者。有研究表明,雖然顱內壓升高的患者不適合行俯臥位通氣,并未限制腦出血的患者不能行俯臥位通氣[18]。對于俯臥位加重腦損傷的擔憂,Thelandersson等[19]在他們的研究中證明,俯臥位與顱內壓的不利影響無關。歐洲重癥監護醫學會共識建議[20]:對于同時患有中度或重度急性呼吸窘迫綜合征(氧合指數<150 mmHg),但沒有明顯顱內壓升高的機械通氣的原發性腦損傷患者,可以考慮俯臥位。共識建議沒有顱內壓升高的顱腦損傷患者應像其他機械通氣患者一樣接受肺保護性通氣和呼氣末正壓通氣。有文獻報道,我國嚴重ARDS患者行俯臥位通氣的比例約8.7%[21]。可能是因為對俯臥位通氣的認識不足,以及對并發癥的擔憂有關,但是這種情況正在改善。

終止俯臥位尚無統一標準,參考ARDS患者的俯臥位通氣的治療:共同的原則是在幾天后任意暫停俯臥位,或者在日常的俯臥中斷中,仰臥位的氧合指數穩定在一個大于固定閾值的值[22-24];或者患者病情改善,恢復仰臥位后氧合指數 >150 mmHg且持續 6 h 以上,無須繼續進行俯臥位通氣[25-26]。對于肺不張時俯臥位通氣的終止標準,我們可以借鑒ARDS的終止俯臥位通氣治療的標準,但最好還是復查胸部CT,評估肺不張改善效果。患者不需要實行過長時間的俯臥位通氣即可使不張的肺重新復張,3~5天即可達到有效的治療效果,最長間斷俯臥位通氣5天,且再次出現肺不張的風險也并不高。實行俯臥位通氣前評估顱內壓力不高,盡可能完善CT檢查,這對于俯臥位期間風險的把控也很重要。該病例數雖少,但是給了我們一定信心,認真評估后,腦出血、顱腦損傷患者行俯臥位通氣也是安全有效的,只要有明確適應證,無明顯禁忌證,俯臥位期間觀察仔細到位,風險可控。俯臥位通氣在謹慎進行的情況下,可以作為一種搶救嚴重低氧血癥、改善氣道引流,逆轉在仰臥位操作時難以扭轉的肺不張的有效方法。除了顏面部水腫和應力部位的壓力性損傷外,短期俯臥位可能的并發癥包括意外脫管和導管移位等。因此,即使采用短時間的俯臥位,也需要高度的關注相關并發癥和熟練的醫護團隊人員的相互配合。