沖擊珠峰32年

姜森

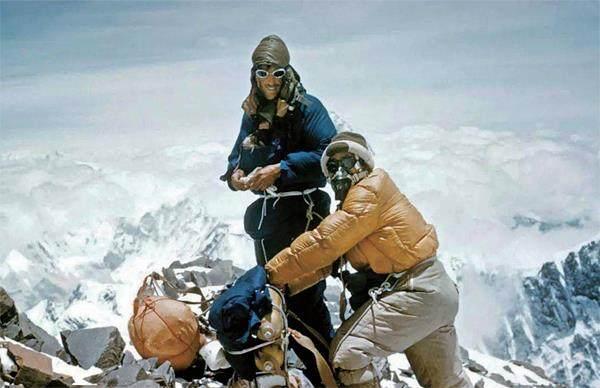

1953年5月28日,艾德蒙德·希拉里和旦增·諾爾蓋身處珠峰東南山脊

6月初,世界最高峰珠穆朗瑪峰(簡稱“珠峰”)今年的春季登山季正式結束。尼泊爾旅游局表示,這是“有記載以來最兇險的珠峰登山季之一”,有12人死亡、5人失蹤。早在100多年前,以英國人為主的登山隊就開始沖擊珠峰。人類征服世界第三極,用了長達32年的時間。

1921年:首次確定可行路線

20世紀20年代,英國登山隊三次挑戰珠峰,并對適應性訓練的重要性、高海拔對人體的影響以及使用氧氣設備等問題展開了曠日持久的討論。

1921年,查爾斯·波瑞帶領的登山隊來到珠峰腳下。亞歷山德拉·克拉斯是團隊中的一名成員。他是經驗豐富的登山者,多次登上海拔超過6100米的山峰。此外,他還是一位醫科學者,專門研究高海拔對人體產生的影響。克拉斯清楚,高海拔對人的主要影響是缺氧。當時人們測定的珠峰高度為8840米。理論上,人類在這個高度上僅能獲得所需氧氣的三分之一。不過,克拉斯相信人類能夠在不借助氧氣設備的情況下攀登珠峰,只要盡快完成沖頂及下撤即可。遺憾的是,在從大吉嶺進入中國西藏地區,再徒步去往珠峰北坡期間,克拉斯患上了痢疾,最終導致心臟衰竭,在崗巴宗鎮去世。

波瑞的登山隊到達絨布山谷,在臨近絨布冰川的地方搭建了大本營。喬治·馬洛里和蓋伊·布洛克俯瞰山坳和冰川,認為可以從尼泊爾一側嘗試攀登珠峰。但當時尼泊爾王國不對外國探險者開放。登山隊轉移至山峰東側,在卡塔山谷搭建了全新的營地。

馬洛里和布洛克先攀登至海拔5330米的朗瑪拉山口,最終登上海拔6496米的卡澤峰,觀察珠峰東北脊,然后折返。隨后,馬洛里、布洛克和威爾沿卡塔冰川行進,通過拉巴拉山口攀登東絨布冰川,晚間在冰川宿營。第二天,他們在霧氣散去后仔細觀察,確定了通往這座神圣山峰頂端的可行路線——這是本次探險最大的成果。另外,登山隊成員莫西爾和威爾對珠峰周邊區域進行了測繪,繪制了精確的地圖;沃拉斯頓記錄了植被和動物種群信息;赫倫進行了地質勘探。英國的首支珠峰登山隊可以說是收獲滿滿。

1922年:海拔8327米

1922年,查爾斯·布魯斯集合了一個團隊,首次攜帶氧氣設備沖擊珠峰。喬治·芬奇承擔管理氧氣設備的任務。這種開放式氧氣設備能讓登山者呼吸混合了空氣的氧氣,其優勢在于消耗相對較少的純氧。當地夏爾巴向導第一次見識這種神奇的設備,他們把里面存儲的氧氣稱為“英國空氣”。

登山者使用氧氣設備徒步到達珠峰北坡,搭建了大本營。有隊員發現設備不太可靠,有漏氣的情況。大家眺望珠峰,每個人都雄心勃勃。

馬洛里、莫西德、諾頓和薩姆威爾在不使用氧氣設備的情況下開始沖頂嘗試。其中的薩姆威爾是一位外科醫生,他認為借助氧氣設備違背體育精神。他們從大本營出發,沿山峰北脊攀向東北脊,那里一路通向峰頂。天氣極為寒冷,他們的手腳都輕微凍傷。四人在狂風中于海拔7620米處搭建了臨時營地,度過了一個不眠之夜——創下了人類留宿海拔最高點的紀錄。第二日清晨,一個裝有物資的背囊沿山脊滾落了305米。莫西德折返拿到了背囊,但他累到無力繼續攀登。馬洛里、諾頓和薩姆威爾在到達海拔8225米后折返。

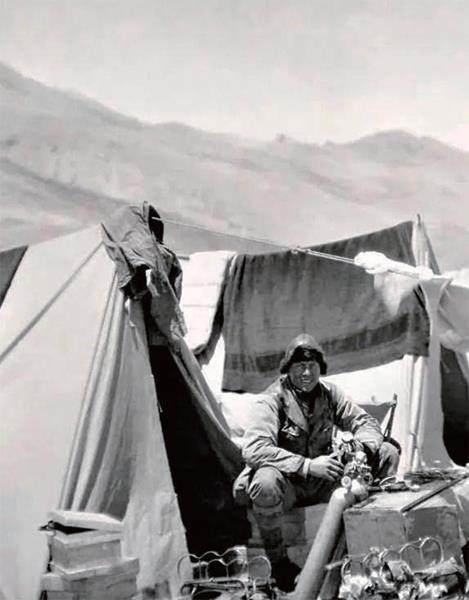

1924年,安德魯·歐文身處珠峰北坡大本營,他不幸于本次行動中喪生

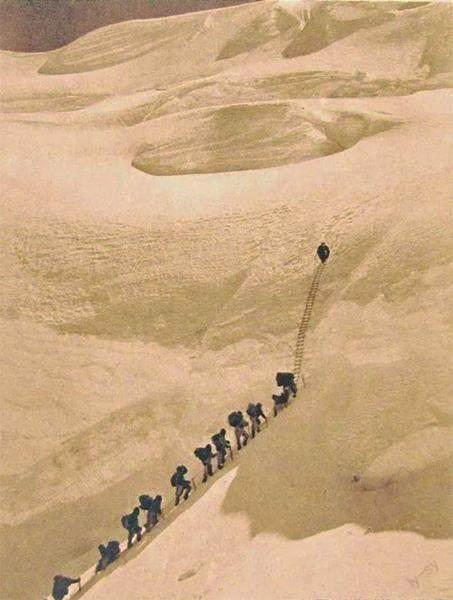

1933年的珠峰登山隊

第二次嘗試沖頂的成員包括杰奧弗瑞·布魯斯、芬奇和廓爾喀軍官泰賈伯爾,他們使用了氧氣設備。其中布魯斯和泰賈伯爾此前都沒有攀登山峰的經驗。泰賈伯爾最終在海拔7925米處停下腳步。芬奇和布魯斯在狂風中掙扎著前進,在海拔8077米處橫跨山肩,轉移到東北山脊繼續攀登,最終到達海拔8327米,刷新了紀錄。

此次登山行動以悲劇結束——7名夏爾巴向導在一場雪崩中喪生。

1924年:氧氣設備的重要性

1924年,一支英國登山隊來到珠峰腳下,查爾斯·布魯斯再次擔任領隊。薩姆威爾是隊中骨干,他仍然固執地抵觸氧氣設備。

喬治·馬洛里和杰奧弗瑞·布魯斯率先開始嘗試,沒有使用氧氣設備。他們從北坳行進,途中遭遇狂風。他們在海拔7700米處建起4號營地,于第二日折返。諾頓和薩姆威爾隨后出發,同樣沒有使用氧氣設備。他們在海拔8167米處建起6號營地,并決定繼續前進。隨著海拔升高,攀爬和呼吸變得越來越困難。

薩姆威爾在8534米止步,他的喉嚨疼痛不已,幾乎窒息。諾頓繼續向上,到達8565米后折返。他疲憊不堪,而且出現雪盲癥的癥狀。他們創下了新的紀錄。但兩人下撤途中,薩姆威爾劇烈咳嗽,呼吸困難,直至吐血。諾頓通過按壓胸部幫助他呼吸。回到營地后,熱茶和熱湯讓薩姆威爾恢復了生氣。

喬治·馬洛里和安德魯·歐文又進行了一次沖頂嘗試,這次他們使用了氧氣設備。尼爾·奧戴爾稍晚出發,作為支援者攜帶食物和飲水,跟在馬洛里和歐文后方。奧戴爾行進期間,濃霧籠罩,前方的隊友時隱時現。他到達海拔7925米處時,霧氣消散。他看到馬洛里和歐文在去往峰頂方向的路上,慢慢變成兩個黑點,直至消失。奧戴爾按計劃待在6號營地,準備接應折返的隊友。但令人悲傷的是,馬洛里和歐文沒能返回。奧戴爾大聲呼喊,沒有得到回應,只能獨自撤回。馬洛里和歐文就這樣永遠留在了通往峰頂的路上。

20世紀30年代:探索和爭論

20世紀30年代,更多英國登山隊出現在珠峰腳下,緩慢但穩健地向峰頂發起沖擊。

1933年,胡斯·魯特萊奇帶領一支登山隊,攜帶氧氣設備開啟征程。由于糟糕的天氣以及隊員紛紛患病,他們浪費了不少時間。兩名隊員沃格和哈里斯率先從6號營地出發。他們沿著諾頓和薩姆威爾于1924年行進的路線,橫移到東北山脊,來到海拔8550米的第一臺階。夜幕降臨,他們無法繼續前進,只能就此折返。埃里克·辛普頓和弗蘭克·斯邁隨后開始嘗試。辛普頓到達第一臺階底部后折返。斯邁繼續攀爬,接近海拔8680—8700米的第二臺階,他明顯感到體力不支,只能撤回。

1935年,已擁有豐富經驗的埃里克·辛普頓帶領一支年輕的團隊來到珠峰腳下。他們的目標不是登頂,而是為新一代登山者提供適應性訓練。他們勘察了環境和路線,并預估需要攜帶的裝備和食品。其間,團隊找到一個能夠欣賞珠峰西山坳美妙景致的地點。

1936年,胡斯·魯特萊奇作為領隊的登山隊到達珠峰腳下。降雪和過早到來的季風,使得他們沒有取得任何進展,甚至沒能測試氧氣設備,只能無功而返。

1938年,比爾·臺爾曼擔任領隊的登山隊來到珠峰腳下。這支隊伍的規模比較小,所帶裝備的總重也比較輕。他們遇到了常見的問題:天氣狀況糟糕,隊員紛紛患病。登山者分別從東絨布冰川和山坳西側的主絨布冰川到達北坳。他們繼續沿北山脊通過厚厚的雪層攀登,最終從距東北山脊下端60米的地點折返。

這次行動最大的收獲,是隊員們測試了閉合式氧氣設備。這種設備能向攀登者提供100%的純氧。隊員呼出的氣體通過一個裝有堿石灰,能吸收二氧化碳的小瓶,過濾后的氧氣可以循環使用。這種全新的設備比開放式氧氣設備的結構更復雜,攀登者需要戴面罩。

隊員查爾斯·沃倫使用了閉合式氧氣設備,他感覺幾乎要窒息了。佩特·勞埃德分別嘗試了開放式和閉合式氧氣設備。他覺得開放式氧氣設備更有效,使自己的攀爬速度比其他登山者更快,而且并未感到疲憊。而當他使用閉合式氧氣設備時,面罩讓他覺得呼吸困難。勞埃德總結:從海拔7010米至7925米,開放式氧氣設備對攀登速度沒有影響,不過能在很大程度上緩解疲勞;在7925米以上,它可以大幅加快攀爬速度。比爾·臺爾曼認為,閉合式氧氣設備是失敗的設計。另外,防寒衣物有待改進。

20世紀30年代的幾次探險行動后,對于如何在高海拔區域安全攀登,人們依然無法統一觀點。有人認為,使用任何先進的設備都無法替代適應性訓練;而另一些人認為,不斷改進技術代表著登山事業的未來。20世紀30年代末,由于第二次世界大戰爆發,人類挑戰珠峰的行動停止了。

1952年:奠定成功的基礎

第二次世界大戰結束后的幾年間,尼泊爾逐步對外國游客和登山者開放,英國的登山隊再次出發。

1952年,英國人制定并實施了前所未有的周密計劃——把卓奧友峰作為目標,開展高海拔地區適應性訓練,并測試各類裝備,為沖擊珠峰作萬全準備。埃里克·辛普頓帶領訓練團隊來到卓奧友峰腳下。其成員包括鮑迪倫、科里奇、埃文斯、斯考德、格里高利等人,以及日后名聲大振的新西蘭人艾德蒙德·希拉里。

在攀登卓奧友峰的過程中,隊員們面臨著巨大的壓力,許多人出現“高海拔癥”,包括呼吸困難和腹瀉。隊伍被一處巨大的冰壁阻擋,止步于海拔6858米。

在這次訓練行動中收獲最大的,是團隊中的醫生格雷菲斯·帕夫。他在海拔5791米的門隆拉山口建立了生理研究站,對隊員進行觀察和研究,得出了許多寶貴的結論:在海拔7620米以上,氧氣設備能夠有效提升登山者的行進速度;不借助氧氣設備,任何人都不可能在登上超過8500米的高度后再安全返回;登山者應根據預估的行程時間來攜帶氧氣,4升/分鐘的攜帶量是最合理的,能夠在行進速度和負重之間找到平衡;隊員睡眠期間應不間斷地使用氧氣設備,這樣有利于保存體力;每人每天攝入3—4升水最佳。此外,帕夫還對隊員每天的食物攝入量和熱量消耗進行了記錄。

雖然這支訓練隊最終沒能登上卓奧友峰,但訓練效果以及帕夫的研究記錄,為登山者最終取得成功奠定了基礎。

1953年5月,英國登山隊準備向珠峰發起第14次挑戰。這支隊伍集結了全球各地有名的登山家。帕夫再次成為團隊成員,提供醫療方面的支持。每名隊員都帶齊了必要的裝備,并將身體狀況調整到最佳。

5月28日,艾德蒙德·希拉里和夏爾巴人向導旦增·諾爾蓋,在格里高利、洛威和向導昂尼瑪的協助下,使用開放式氧氣設備從山峰南坳出發,登至海拔8504米的第一臺階處,搭建了一個臨時營地。艾德蒙德·希拉里和旦增·諾爾蓋在晚間借助氧氣設備入睡。

1953年5月29日6時,艾德蒙德·希拉里和旦增·諾爾蓋飽餐一頓,開始向峰頂進發。11時30分,他們終于站上珠峰頂端!

編輯:姚志剛? ?winter-yao@163.com