酒泉亮箭 星耀太空

游本鳳

1970年4月24日,這是一個劃時代的日子。這天,中國第一顆人造地球衛星——東方紅一號在酒泉衛星發射中心壯麗升空。而發射這一衛星的運載火箭,就是永留芳名的中國航天第一箭——長征一號。

東方紅一號的成功發射,在中國航天發展史上豎立起第一座里程碑,而在“兩彈一星”中,一彈一星非它莫屬。

2016年3月8日,國務院批復同意將每年4月24日設立為“中國航天日”。

探空先行,衛星上馬

1957年,蘇聯發射成功世界上第一顆人造衛星,轟動全球。1958年5月,毛主席發出了“我們也要搞人造衛星”的進軍令。

發射衛星,首先必須解決運載工具問題。鑒于那時一下子搞大型火箭缺乏技術基礎,于是,在“中國航天之父”錢學森的領銜策劃下,一種小型運載工具——探空火箭的研制在上海起步。1960年2月19日,中國航天人在上海南匯老港發射成功我國第一枚T-7M探空火箭。毛主席得知這一消息后非常高興,于當年5月28日在上海延安西路200號新技術展覽室視察了該火箭,并意味深長地說:“8公里,那也了不起啊!應該8公里、20公里、200公里地搞上去!”

探空火箭畢竟是火箭的雛形,搞探空火箭的目的主要是為了掌握工程技術、鍛煉研制隊伍。而要發射衛星、承載一定有效載荷沖出大氣層,必須解決大型運載工具問題。于是,從1965年七機部成立開始,我國對人造地球衛星和大型運載火箭的研制工作正式起步。

鑒于當時我國多型彈道導彈已多次發射成功,只要對已有的中遠程導彈進行適當改進,重新進行彈道設計,就能變成運載火箭發射衛星。為此,錢學森等科學家專門給黨中央寫了報告,提出我國已經具備研制運載火箭和人造衛星的能力,建議在1970~1971年間發射我國第一顆人造衛星。中央同意了這一報告,并將第一顆人造衛星命名為“東方紅一號”,將運載火箭命名為“長征一號”,計劃于1970年發射。

導彈改箭,橫空出世

長征一號為三級火箭,其一二級采用當時相對成熟的二級中遠程導彈原型,但在第二級上增加了一個滑行段的控制系統。第三級采用新研制的固體火箭,使整個火箭以“液體+固體”制式,形成了一種新型的三級運載火箭。

長征一號全長29.46米,最大直徑2.25米,起飛質量81570千克,起飛推力1100千牛,由動力、結構、控制和飛行測量4大系統組成,可將300千克的有效載荷送入440千米的近地軌道。箭體呈細長型,因此壓縮火箭總長度對減小飛行氣動載荷和穩定系統負擔極為重要。其研制過程中遇到了許多從未見到過的新問題,如發動機高空點火和高空性能模擬試驗技術、火箭級間連接和分離技術、大長細比火箭的姿態控制技術等。在研制過程中,設計人員、工藝人員和工人師傅實行“三結合”攻關,采用爆炸成型、化學銑切、真空電子束焊等多種新工藝,先后攻克了發動機、箭體結構方面的許多技術難關,為長征一號的成功奠定了基礎。

長征一號的第三級采用固體燃料發動機,該發動機直徑為770毫米,全長約4米,并要在600千米高空點火。發動機在每分鐘180次旋轉條件下工作,必須保持旋轉穩定,難度之大前所未有。最大的技術難題是裝藥產生裂紋的問題。藥柱設計人員引入了粘彈性理論,分析裝藥產生裂紋的內在原因,逐漸解開了這個謎。他們對復合推進劑增加了高溫慢速拉伸下的延伸率指標,從根本上徹底解決了裝藥裂紋問題。1969年2月,研制人員對該發動機進行了19次靜止、旋轉、高空模擬、高魔加旋轉及全箭串聯系統地面等狀態下的熱試車,發動機各項技術指標均達到設計要求,高空噴管經受了考驗。產品進入交付使用狀態后,1969年7月初,研制單位交付2臺發動機,送往北京總裝。9月該發動機參加長征一號全箭試車獲得圓滿成功,周恩來總理得到消息,特地發電祝賀。

特殊年代,特殊衛星

東方紅一號衛星總體設計負責人是戚發軔院士,后來曾擔任過神舟飛船總設計師。據他回憶,東方紅一號雖然不大,整個衛星質量僅為173千克,卻比以前4個國家發射的第1顆衛星質量的總和還要超出29.8千克。

173千克的衛星,按照現在對衛星規格的劃分,只能屬于微小衛星范疇。但“麻雀雖小,五臟齊全”,其高科技成分多、綜合集成度高,是一項涉及多領域的系統工程。

那時正處于“文革”年代,一切工作都要服從政治需要,因此東方紅一號也被打上了“政治標簽”,其研制過程處處凸顯“政治星”色彩。按照當時高層定下的基調,衛星的應用功能是次要的,而營造聲勢、擴大影響、突出“文革”成果的重大意義是主要的。正是在這樣的大環境下,其研制過程根本不講經濟效益。如當時領導對第一顆衛星上天的要求為12個字:“上得去、抓得住、聽得到、看得見。”如此“非科學”的外行要求,現在看來難以理解。

既然領導如此定調,科技人員只能毫不含糊地堅決照辦。大家對此進行了深入研究,認為對于“上得去、抓得住”,在當時憑航天人掌握的技術完全能夠做得到,但“聽得到、看得見”,在以往航天發射中從來沒有碰到過。錢學森作為工程技術總負責人,善于發揮科技人員集體智慧的作用,多次召開“諸葛亮”會,群策群力,匯集眾人的智慧來解決難題。其間,一位研制人員受北京火車站報時敲鐘的啟發,專門研制出一套模擬鋁板琴的電子線路,試機時音調悅耳嘹亮,且可靠性高、壽命長、功耗小。為了保證衛星能夠在太空中播音,還特地設計了4根能夠在空間展開的短波天線。后來,衛星上天僅20分鐘,中央人民廣播電臺就收到了 《東方紅》 樂曲聲,通過轉播,悠揚動聽的 《東方紅》 之聲瞬時傳遍全球,響徹寰宇。這標志著“聽得到”任務出色完成。對于“看得見”問題,他們經過多次研究,決定采用一種特殊的輕質型材料,為衛星做了一個可折疊的“圍裙”,衛星升空后即可自動打開。“圍裙”展開后足有十多平方米,而且特殊材料還能閃閃地反光。這樣就圓滿解決了衛星上天后“看得見”的問題。

中央重視,批準發射

1970年4月1日,載著一枚長征一號運載火箭和兩顆東方紅一號衛星(一顆為備份)的專列悄悄抵達酒泉衛星發射中心,拉開了東方紅一號衛星發射的序幕。

黨中央對這次發射極為重視,為慎重起見,專委會必須聽取一次專題匯報。4月2日,七機部副部長錢學森、酒泉衛星發射中心司令員李福澤和長征一號火箭總設計師任新民等專程從基地返回北京,向周恩來總理匯報發射前的準備情況。其間,周恩來詳細詢問了蘇聯和美國衛星的發射情況、長征一號第一級的落點位置,以及衛星飛經哪些城市等問題。錢學森一一作了介紹,并讓工作人員鋪開一張大比例的世界地圖。周恩來一邊察看衛星的飛行路徑,一邊指示說:“要對東方紅一號衛星飛經的各國首都時間做好預報,鼓舞第三世界人民。”

4月9日,長征一號火箭與東方紅一號衛星在發射架上進行對接。

4月16日,周恩來親自給國防科委打電話,說中央已經同意這次東方紅一號衛星的發射計劃,并說:“毛主席已經批準了火箭和衛星的發射,請把這個喜訊告訴發射場的全體同志,希望大家鼓足干勁,認真做好各項工作,要一次成功,為祖國爭光。”4月20日,周恩來再次給基地打電話,提出了“安全可靠,萬無一失,準確入軌,及時預報”的16字要求。

眼看火箭就要發射,誰知在節骨眼上卻節外生枝,第三級固體發動機在檢查時發現異常情況。為確保成功,經緊急磋商,決定更換三級發動機。為此,國防科委領導要求趕快把備份發動機火速空運到發射場。空軍司令部下令一架大型軍用運輸機緊急起飛,執行運輸三級發動機的特殊使命。

更換完三級發動機后,經檢查,一切正常。

叩開蒼穹,完美飛天

1970年4月24日清晨6點,戈壁灘上漆黑一片,發射陣地卻一片燈火輝煌。燃料加注開始了,戰士們戴好防毒面具,為火箭第一級加注氧化劑。4小時后,4個推進劑貯箱里的燃料全部加注完畢,就在大家開始撤離現場時,有人突然發現現場空氣中有一股刺鼻的魚腥味。“不好,燃料泄漏!”緊急關頭,幾個戰士立即沖上前去,冒著生命危險緊緊摟住漏液的地方,一直堅持到更換了新的加注連接器。

發射進入倒計時。21時15分,發射前10分鐘,周總理再次打來電話,詢問有關情況,并對參與發射的航天人和基地指戰員表示慰問。

21時34分,0號指揮員楊桓(后任二炮副司令)發出了“一分鐘準備”的命令。旋即,兩顆信號彈升空,現場氣氛驟然緊張。

4月24日21時35分,伴隨著楊桓一聲宏亮有力的“點火”口令,操縱員胡世祥(后任總裝備部副部長)迅速按下點火按鈕。頓時,長征一號一級火箭底部的4臺發動機噴射出4道烈焰,巨大的氣流將發射架底部導流槽內的巨大冰塊吹出四五百米遠。火箭在巨大的轟鳴聲中冉冉升騰,越飛越高,直至消失在東南方向的夜空中。

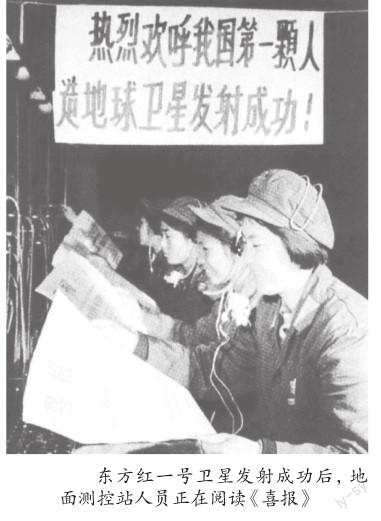

10分鐘后,現場指揮所里傳來“星箭分離,衛星入軌”的喜訊。接著,國家廣播事業局報告,收到了衛星播送的 《東方紅》 樂曲聲,且聲音清晰宏亮,響徹太空。至此,中國成為繼蘇聯、美國、法國、日本后,世界上第5個獨立研制和發射人造衛星的國家。

22時,負責發射現場指揮的羅舜初(時任國防科委副主任、開國中將)向一直守候在電話機旁的周恩來報告:“火箭與衛星發射成功,衛星進入軌道。”周總理聽后,非常高興,當即向毛主席報告這一喜訊。

隨后,放下心來的周總理坐上了去廣州的專機,參加由越南、老撾、柬埔寨參與的“三國四方”會議,并向與會的各國代表提前宣布了這一重大喜訊。他說,“我給各位貴賓帶來一份重要禮物,它就是昨天晚上,我們國家成功地發射了第一顆人造地球衛星。”在場的各國領導人紛紛鼓掌,表示熱烈祝賀。

4月25日下午,新華社率先向全世界播報了這一消息:“1970年4月24日,中國成功地發射了第一顆人造地球衛星。衛星運行軌道距離地球最近點439公里,最遠點2384公里。軌道平面與地球赤道平面的夾角為68.5度,繞地球一周114分鐘……”

東方紅一號發射成功后,在發射現場的錢學森率領部分航天功臣趕回北京。就在幾天后的五一國際勞動節晚會上,毛澤東、周恩來、西哈努克親王在天安門城樓,親切接見了風塵仆仆從酒泉發射場趕來的錢學森、任新民、戚發軔等20多位火箭和衛星研制功臣。

1971年3月3日,長征一號再立新功,將實踐一號科學實驗衛星送入預定軌道。兩發兩成后,長征一號退出歷史舞臺。

長征一號火箭的發射成功,在我國航天史上具有劃時代意義。它率先叩開了蒼穹之門,并作為“兩彈一星”的重要組成部分,永載共和國史冊。

(編輯 鄭 蔚)