民機機內5G 無線混合組網架構性能評估

馮友林,何鋒,*,李錚,周璇,于思凡,熊華鋼

1.北京航空航天大學 電子信息工程學院,北京 100191

2.中國科學院 空天信息創新研究院,北京 100190

3.中國科學院 空間信息處理與應用系統技術重點實驗室,北京 100190

航空電子系統是飛機等大型綜合電子平臺的“大腦”和“神經中樞”,其綜合化程度決定了飛機的性能和發展水平[1]。新一代民機航空電子系統正向著深度綜合方向演進,其復雜性也隨著功能的增加而持續增長。目前以有線為主的航空電子系統均面臨著幾乎遍布平臺全身的有線電纜連接帶來的線纜重量過大、布線成本高以及難以維護的問題[2-3]。

近20 年來,無線通信經歷了快速發展。逐漸成熟的無線通信技術在航電領域也被人們所關注,例如超寬帶、無線航空電子機內通信系統WAIC(Wireless Avionics Intra-Communications)、WIFI(Wireless Fidelity)、5G 等[4-7],都為機內組網的多樣性提供了借鑒。業界逐漸開始針對機內更加靈活的組網形式進行研究。

在航空領域使用無線技術的潛在優勢是減少電纜的相關重量,以及由于布線所帶來的高復雜性、低效率和高成本問題。民機航電系統互連設備數量的持續增加,導致信息交互數據量的倍增,不但使得航空電子通信架構的復雜性持續增加,也極大地增加了飛機布線的困難[8]。例如,A380、A350 等新一代民機航電系統主要由航空電子全雙工交換以太網(Avionics Full-Duplex Switched Ethernet, AFDX)的高速骨干網絡以及關鍵航空電子系統組成。對于遠端的傳感器和作動器等,通過遠程數據集中器(Remote Data Concentrator, RDC)將 低 速 率 數 據 總 線(如ARINC429[9]和CAN[10])上的信息經由網關匯聚到骨干AFDX 網絡中。雖然這種架構滿足了航空電子設備互連的主要要求,但大量的電纜和連接器產生了許多額外重量和集成成本。例如,大型民機制造和安裝過程中與布線相關的成本估計為每公斤2 000 美元,這導致總成本從A320 飛機的1 400 萬美元上升到B787 等飛機的5 000 萬美元不等[8,11]。特別是新一代大型客機A380 共包含500 km 長的電纜,這些布線成本是其生產延遲和成本超支的主要原因之一[12]。在直升機平臺,有線網絡的尺寸重量和功率(Size Weight and Power,SWaP)問題同樣明顯。根據文獻[13],黑鷹直升機的電纜重量約為2 000 磅(1 磅=0.453 6 kg)。據估計,如果采用無線通信的方式來達到減重的目的,可以使機內燃油使用時間增加12%[14];如果算上減少布線規劃任務降低的成本,預計每架直升機可節省百萬美元以上。除了成本問題之外,航空電子有線互連有可能受到結構故障和火災危險的影響,這會降低可靠性并影響機內設備的維護。

許多學者對于機載無線網絡進行了討論,其中比較成體系的為WAIC 網絡架構[15-16]。該協議提出了一種機內無線傳輸系統架構,并提到機內近30%的電纜完全可以被無線網絡替代。除此之外,超寬帶技術(Ultra WideBand)也已被應用在機內傳感器網絡、空中多媒體視聽互聯中。但對于其在航電環境中的深入應用,仍需要通過進一步建模及理論分析,對接入方法和性能進行論證評價,從而利用超寬帶無線技術代替機內有線網絡,減小飛機重量以及維護成本[17]。

近年來,5G 增強的移動寬帶、超可靠、低時延通信等特性,為物聯網(IoT)提供了重要的技術支撐,基于5G 的物聯網將顯著提升各行業的質量和運營效率[18-19]。5G 網絡在增強移動寬帶(eMBB)、超高可靠低時延通信(uRLLC)和海量機器類通信(mMTC)等方面得到典型應用。相較于其他無線通信技術如超寬帶、WIFI 等,5G 無線通信在時延、速率以及穩定性上均有較好的表現。因此,本文在機內網絡中采用5G 無線混合組網技術,從而在減少電纜重量、靈活組網設計、覆蓋有線電纜難以到達的位置,以及改進故障排除方面帶來可觀提升。本文的研究對象航電網絡是一個特殊的高實時性復雜網絡,對于端到端延遲十分敏感,因此需要對其在機內環境中的適應性進行評估,典型的可采用理論分析加數值仿真的方式驗證。

本文在第1 節中首先提出機內5G 混合組網架構,著重分析5G 無線接入民機航電系統的部分;在第2 節中利用隨機網絡演算,分析機內5G混合組網的消息端到端延遲;第3 節中對5G 無線混合組網的性能進行數值仿真驗證。

1 混合組網系統模型

1. 1 機內5G 混合組網架構

對于機內無線網絡,國內外學者進行了許多研究[15-17]。現階段對于無線航電網絡整體架構的設計,主要集中于有線航電網絡與無線航電網絡的混合組網方面。在一些航電網絡的關鍵應用中,由于民機航電系統高可靠性要求以及無線技術自身技術的特點,要想完全通過無線取代有線實現民機航電系統的組網通信,還需要進一步提升無線通信技術的可靠性;但是,無線通信可以充當某些非關鍵設備的接入備選方案,如將部署在飛機外端端系統的傳感器和作動裝置,通過無線-有線混合通信網絡架構接入機內核心網絡,在保障核心關鍵系統穩定的前提下,可以提高整個系統設計和通信接入的靈活性。

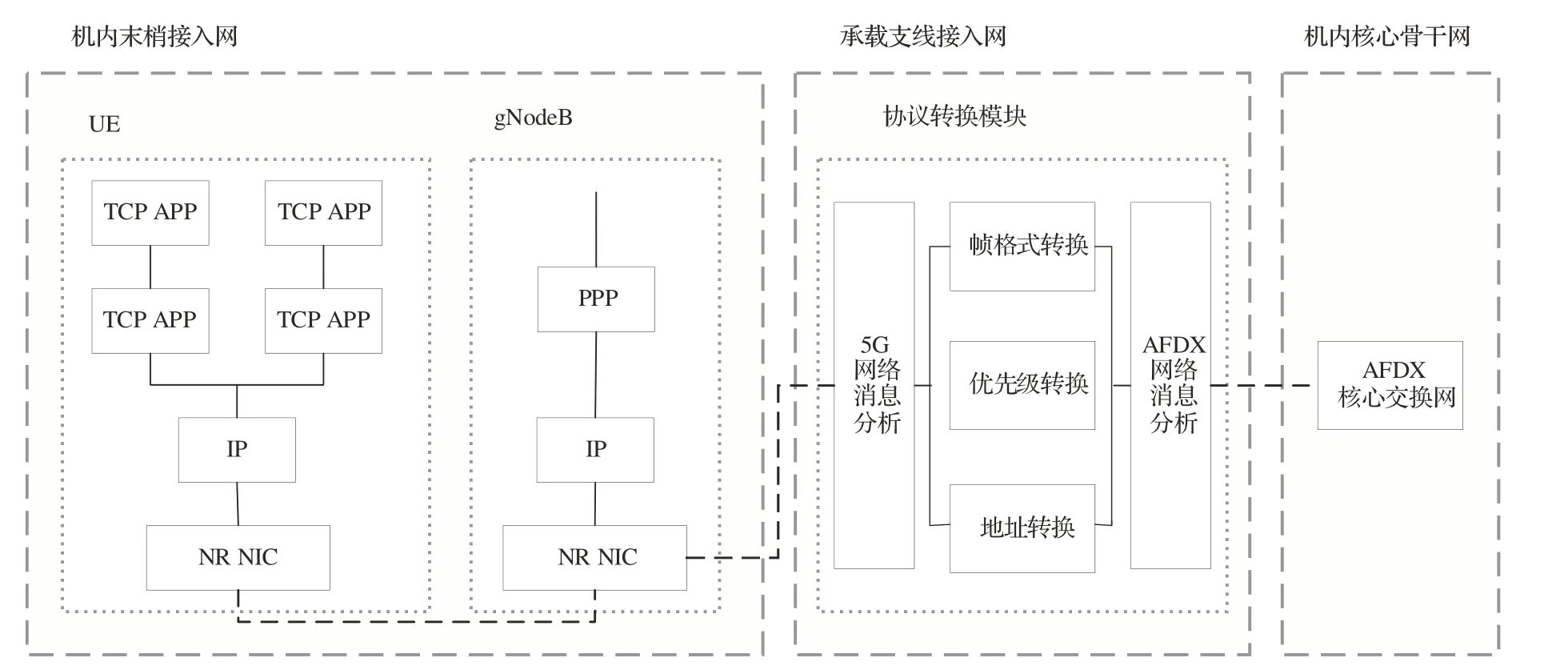

因此,本文構建的民機機內5G 混合組網架構,是在有線AFDX 骨干網絡中,把部分非關鍵或者基于概率保障條件的端系統替換為5G 端設備。依照分布式綜合模塊化航空電子系統(DIMA)的分布式物理布局理念,通過在機艙內部的各個子IMA 或者子域(Domain)部署5G 微基站,實現5G 端設備通過無線協議轉換模塊接入到航電骨干網絡中。從而將原有航電網絡遠端端系統的有線接入形式替換為無線接入形式,解決機內遠端有線電纜過多、過長和跨域的問題,其組網架構圖如圖 1 所示。

圖1所示的混合組網架構將機內5G 混合組網分為機內末梢接入網、承載支線網以及機內核心骨干網。其中各個網絡功能如下:

圖1 機內5G 混合組網架構示意圖Fig. 1 Architecture of airborne 5G hybrid network

1) 機內核心骨干網:為AFDX 核心交換機網絡,負責整個網絡消息的跨域路由和轉發。

2) 承載支線網:主要實現流量協議轉換的功能,將5G 流量與機內AFDX 網絡流量消息進行無損轉換。

3) 機內末梢接入網:為AFDX 端系統以及5G 端設備的接入網絡,實現了AFDX 端系統和5G 端設備各自的有線接入和無線接入。其中每個子網內需要配備5G 微基站,實現5G 端設備的無線接入。

1. 2 機內5G 接入網絡模型

將5G 接入網網絡接入到機內AFDX 有線架構中,根據WAIC 建議的組網架構,本文采用了如圖2 所示的形式。其中,UE (User Equipment)與gNodeB (gNB)為機內末梢接入網部分,使機內5G 端系統節點通過微基站接入到航電網絡;5G 流量通過承載支線網中的協議轉換模塊實現網絡幀格式的轉換,其中協議轉換模塊的主要作用是在5G 的TCP/IP 流量與AFDX 的速率約束(RC)流量之間實現無損轉換,使2 個網絡的消息可以無損的在對方網絡中傳輸。最終5G流量以AFDX 網絡的RC 流量的形式在AFDX機內核心骨干網內傳輸,到達最終目的節點。其中5G 模塊在接入承載支線網之前均采用無線傳輸模式,從而降低了整體飛機艙內有線電纜的數量。

圖2 機內5G 接入網網絡模型Fig.2 Schematic of airborne 5G network topology

圖3 5G 獨立組網與非獨立組網Fig.3 5G SA network and ENDC network

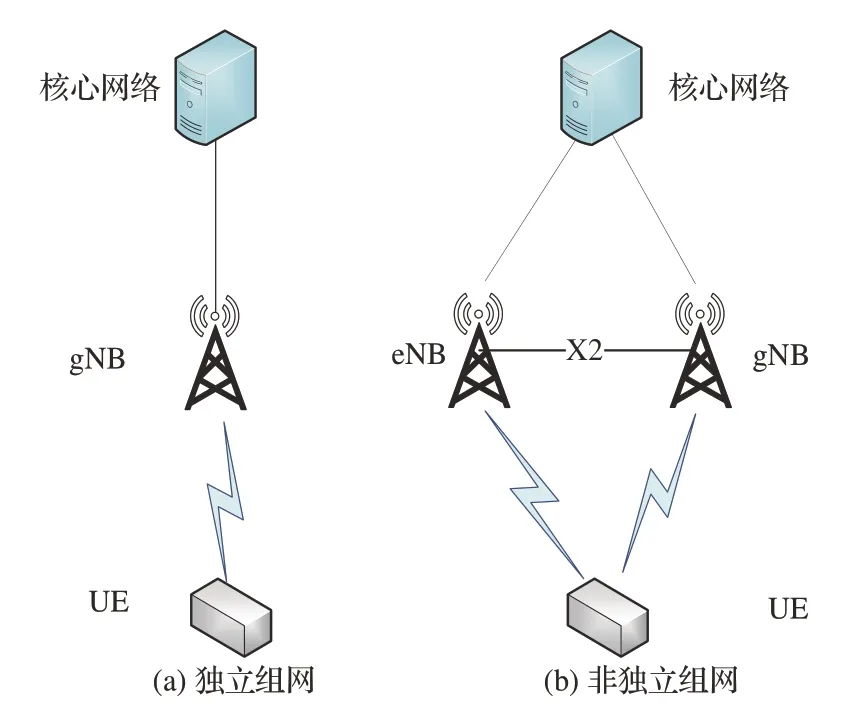

在圖 2 所示架構中,UE 為5G 用戶設備,在機內混合組網架構中定義為無線接入的端系統模塊或用戶手持端設備。其中,TCP/IP 為5G 端系統的網絡層協議、NR NIC 為5G New Radio 特性,其實現了5G 的NR 特性。gNB 為5G 微基站,其中PPP 接口實現了點對點協議,可以將5G 流量在基站內轉發。在5G 網絡的部署中,接入網存在2 種部署方式,分別為獨立組網(Stand Alone,SA)及非獨立組網(E-UTRA/NR Dual Connectivity,ENDC)。如圖 3 所示,獨立組網是指用戶直接通過gNB 接入到5G 核心網絡,這種部署主要針對5G 獨立部署的情況。而非獨立組網是3GPP 支持從4G 到5G 的平穩過渡,確定的E-UTRA/NR 的雙連接部署,由一個作為主節點(MN)的eNB 和一個作為輔助節點(SN)的gNB構成基站部分,eNB 與核心網鏈接,負責將流量轉發到5G 核心網絡。

在機內混合組網架構中,由于非獨立組網會帶來基站物理冗余,本文提出的機內5G 混合組網機內末梢接入網架構采用了獨立組網架構,5G端系統通過微基站經由承載支線網的協議轉換模塊直接接入機內核心骨干網絡。

2 混合組網性能分析

機內網絡是一種強實時、高可靠的復雜系統,對于機內消息的端到端延遲十分敏感;除此之外對于有線復雜網絡,當有無線通信系統接入時,需要考慮無線接入帶來的延遲以及無線傳輸過程中的非可靠性通信問題。在機內網絡中,無線接入的非確定延時,會對RC 流量傳輸引入更大的不確定性,增大其突發度,因此需要對5G 流量接入航電網絡后的消息端到端延遲進行進一步的精確分析。對于空客A380 和波音B787 飛機,其機內AFDX 網絡的帶寬占用率一般不超過20%,本文主要對5G 接入網絡后的時間傳輸延遲進行分析。

2. 1 混合組網端到端延遲模型

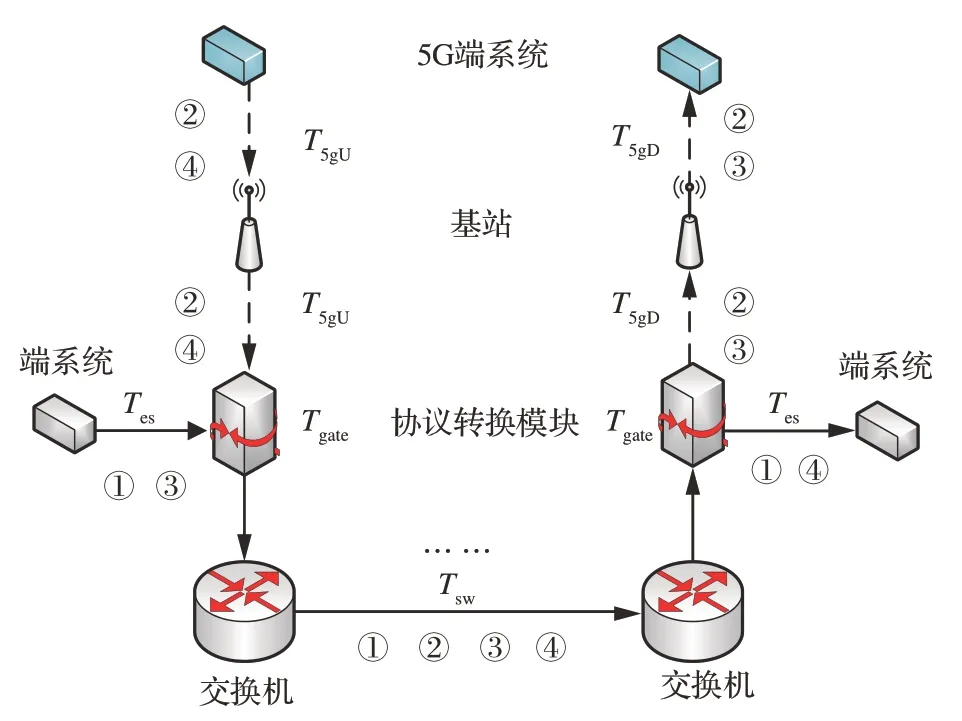

在本文提出的混合組網架構中存在2 種流量,其中一部分為5G 流量,另外一部分為原民機航電系統RC 流量。因此需要對2 種流量的綜合流量進行建模。2 個網絡中的流量兩兩組合分為以下4 種情況,端到端延遲分別建模為

式(1)~式(4)的消息傳輸類型分別對應圖 4中①~④的流量傳輸。其中:①為AFDX 端系統到AFDX 端系統流量類型;②為5G 端系統到5G端系統流量類型;③為AFDX 端系統到5G 端系統類型;④為5G 端系統到AFDX 端系統流量類型。T5gU和T5gD分別表示為5G 端系統與微基站之間的上行、下行延遲;Tgate為協議轉換模塊轉換延遲。對于來源和目的節點均為AFDX 端系統消息,雖然在協議轉換模塊中不存在協議轉換,但是依然存在多個RC 消息的排隊輸出延遲,以及本模塊自身的技術時延,在本文中統一用Tgate進行表示,Tgate還包含協議轉換模塊的固定技術時延;Tsw為消息在AFDX 網絡傳輸過程中經過的所有交換機的傳輸延遲,也包括在交換機端口輸出時的排隊調度時間以及交換機的固定技術延遲;Tes為交換機與航電端系統之間的傳輸延遲。需要說明的是,在圖4 中描繪的消息,都假定流經了AFDX 核心網絡。其實,當消息為局部域內消息時,則不存在經過AFDX 核心網絡的路徑,則其對應的Tsw為0。

圖4 機內混合組網流量示意圖Fig.4 Schematic of airborne hybrid network traffic

圖5 機內5G 混合組網仿真拓撲Fig.5 Simulation topology of airborne 5G hybrid network

5G 網絡接入會帶來接入延遲,以及延遲形成的突發度會對后續消息傳輸產生持續影響。因此需要對5G 接入網絡的延遲進行分析,以實現機內混合組網的性能評估。

2. 2 隨機網絡演算模型

網絡演算(Network Calculus,NC)是一種基于最小加代數理論的網絡性能分析方法[20],其主要分為確定性網絡演算[21]與隨機性網絡演算[22]。確定性網絡演算刻畫流量端到端傳輸延遲的最壞性能上邊界。由于到達曲線和服務曲線本身的悲觀型,往往確定性網絡演算得到的性能上邊界比流量真實最壞傳輸延遲要大。事實上流量能夠滿足最壞傳輸場景的可能性極低,通過網絡仿真也能發現最壞傳輸場景為其極端罕見事件。由此發展了隨機網絡演算方法,利用概率模型,在一定置信條件下計算流量的最壞傳輸延遲,可以大大降低確定性網絡演算的悲觀性。相比于網絡仿真,其置信條件是從解析模型的角度進行構造和滿足,比單次仿真后置信度的概率統計方式要更確定和有保障。

在隨機網絡演算中最重要的概念為隨機到達曲線以及隨機服務曲線,其定義如下所示:

定義1 (隨機到達曲線)到達數據流量存在一個隨機到達曲線 α ∈F,其存在邊界函數f ∈Fa,表示為A(t)~<f,α >。對 于任意 的t ≥0 以及x ≥0,都有

式中: sup 表示為函數的上確界。

在隨機網絡演算中,定義隨機到達曲線來表示到達數據的上包絡,表示在一定置信條件下到達的流量不會超過隨機到達曲線,其上界函數為f (x)。

定義2 (隨機服務曲線)對于服務于數據流的系統S,該系統對于到達的數據流提供一個隨機服務曲線β ∈F,其存在邊界函數g ∈Fa,表示為S~<g,β >。對于任意t ≥0,都有式中:卷積?在最小加代數中可以表示為A ?β=inf0≤s≤τ{ A(s)+β(s+τ)}, inf 表 示 函數的下確界。隨機服務曲線表示在一定置信條件下系統服務能力不會超過到達流量速率,其概率邊界為g(x)。

引理1 (隨機網絡演算延遲邊界)對于一個實時系統,A(t)為一個隨機到達過程,其到達曲線為α,邊界函數為f (x)。實時系統提供隨機服務過程S(t),其隨機服務曲線為β,邊界函數為g(x)。對于任意的t ≥0 以及x ≥0,其給定置信條件下的延遲L(t)滿足

式中:h(α+x,β)為到達曲線α+x 與服務曲線β之間的最大水平距離; f (x)?g(x)為邊界函數f (x)、g(x)的代數和的最小下邊界。

引理2 (切爾諾夫限)對于任意隨機變量X且E(X )存 在,對 于 任 意 常 量a 和t ≥0,不 等式(8)均成立:

式中:E [etX]稱為隨機變量X 的矩母函數。

2. 3 機內5G 接入網延遲分析

對于機內5G 混合組網需要針對不同的流量進行分析。對于AFDX 流量,每條流量受限于最大幀長Smax以及兩個相鄰幀之間的最小幀間間隔BAG 的約束,因此AFDX 流量到達曲線可以表示為

式中: σ 表示流量突發度,一般用幀長最大值進行刻畫; ρ 表示持續比特流速率。

對于機內5G 接入網絡的網絡延遲分析,需要考慮5G 網絡本身的特性。3GPP 標準協議中5G 流量符合到達速率為λ 的泊松過程。對5G 流量的引入需要對到達流量模型進行民機航電系統的適應性修正。其中, λ 可以等效于流量長期持續比特流速率。考慮到到達曲線為到達流量的上邊界,需要引入突發度的概念。本文的模型考慮到受限于上層應用處理的串行化,在極小的時間間隔下不會突發到達2 個及以上的流量包。將1 個流量包突發到達的情況考慮到到達曲線中,參考RC 到達流的處理方式,對兩個幀間的最小間隔依然采用BAG 進行標記,將修正后的5G 泊松過程到達流量的突發度σ 定義為max(lmax,BAG×λ),其 中, lmax為 幀 長 最 大 值。根據網絡演算到達曲線,定義得到5G 流量到達曲線為

對于某子網內微基站,其服務多個5G 端系統,每個端系統可能會有多個流量消息,因此需要對于端口聚合流量進行分析。其中5G 聚合流量到達曲線可以表示為

式中: σi為端口處第i 條5G 流量的數據幀長;λi為第i 條5G 流量的平均到達速率。根據第1 節提出的接入拓撲分析,5G 端系統流量離開后直接到達微基站處。因此進行隨機網絡演算過程中,到達曲線采用5G 流量的到達曲線,而服務曲線采用微基站服務能力。5G 流量相較于AFDX 的RC流量會經過微基站的服務轉發后到達核心交換機中。

利用切爾諾夫限定義,可以得到5G 流量到達曲線的邊界概率函數,如式(12)所示,其證明如下。

證明1

對于機內5G 混合網絡中的5G 無線消息的到達過程,根據引理2 切爾諾夫限、5G 流量到達曲線以及式(5)可以得到:式中:對于平均到達流量為λ 的隨機過程,可以得到其矩母函數為E[ eθA( t)]=eλt(eθ-1),代入式(13)并對θ 求極限,當θ 滿足式(14)時,式(13)右側可以取得極限值:

將式(14)代入式(13)可以最終得到式(12),證畢。

對于5G 機內混合網絡內微基站的服務曲線采用β(t)=Ct 表示,根據文獻[23]可以得到5G基站服務曲線的邊界函數為

最終可以得到5G 機內網絡接入網延遲如式(16)所示,其證明如下。

證明2

將式(12)、式(15)代入式(7)可以得到:

最終將x=d( c-λ )-σ 代入式(18)可以得到式(16),證畢。

2. 4 混合組網優先級分析

根據前面的模型,對于5G 無線接入的流量經協議轉換模塊轉換后在AFDX 交換網絡內以速率約束(RC)流量的形式進行傳輸。根據AFDX協議,RC 流量存在優先級機制,實現高優先級流量的優先傳輸。考慮到5G 流量接入會帶來接入延遲,因此需要將延遲進行換算后在后續AFDX網絡中進行統一建模,以支持不同優先級消息調度輸出的分析。由于5G 流量在接入后變為漏桶流量模型,因此對于共考慮N 級優先級,而當下優先級為k 的聚合流量,其對應服務曲線為

通過式(19)可以得到高優先級消息的服務曲線為

式中: lmax為為低優先級數據流的最大幀長; C 為物理鏈路速率。

由于交換機端口優先對高優先級數據流服務,因此低優先級數據流的傳輸受限于交換機端口的輸出速率和交換機端口對高優先級數據流的服務,其服務曲線為

式中: C 為物理鏈路速率;H 為高優先級數據流集 合; ρm為數據 流flowm的比特 流速率; σm為 數據流flowm的突發度。

2. 5 混合組網端到端延遲計算

根據2.1 節中式(1)~式(4)的模型可以計算不同場景下的端到端延遲。對于串聯系統,只需要考慮傳輸過程中的可變延遲節點。對于固定技術延遲,如發送中固定的硬件技術延遲,根據網絡演算模型可直接簡單地累加到最終計算結果中。根據網絡演算理論,對于第i+1 級節點的流量約束與第i 級節點有關,其關系為

式中: Ti為第i 級的排隊延遲,在2.3 節中已經計算出最關鍵的T5g,需要將5G 接入網絡的延遲累積到后續計算中。

3 實驗仿真與分析

3. 1 機內混合組網數值仿真模型

本節針對第2 節提出的機內5G 混合架構端到端延遲進行分析,通過數值仿真法對上述理論模型進行驗證。

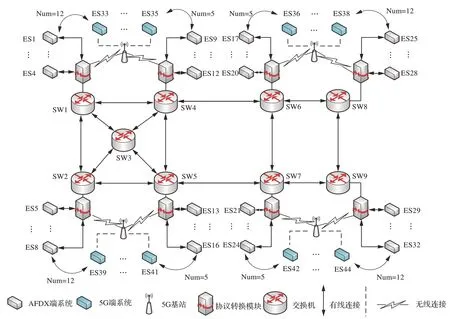

本次實驗仿真采用A380 類似的網絡拓撲為討論基礎,將其部分遠端端系統改為5G 端系統接入,其網絡拓撲如圖 5 所示。其中共包括32 個端 系統,9 個 交 換 機,12 個5G 接入 設 備,4 個5G微基站,8 個協議轉換模塊。共涉及132 條流量,其 中包括68 條5G 流 量,64 條AFDX 的RC 流量,圖中雙向箭頭旁Num 數值表示為將原有線AFDX 網絡改造為混合組網后,需要將原有ES流量改造為5G 流量的數目。如采用原有AFDX網絡,這些抽取改造的流量會回到旁邊的AFDX端系統中。考慮到航電組網環境下流量傳輸的性能保障要求,在選擇5G 流量的時候將更多的偏向于位于遠端端系統的流量,其選取原則為非關鍵端系統流量。機內末梢接入網內的AFDX 與5G端系統通過承載支線網中的協議轉換模塊接入到機內核心骨干網絡中的交換機網絡;其涉及到的流量均通過一個協議轉換模塊轉發到核心交換機路由傳輸到另一端的AFDX 網絡系統中。

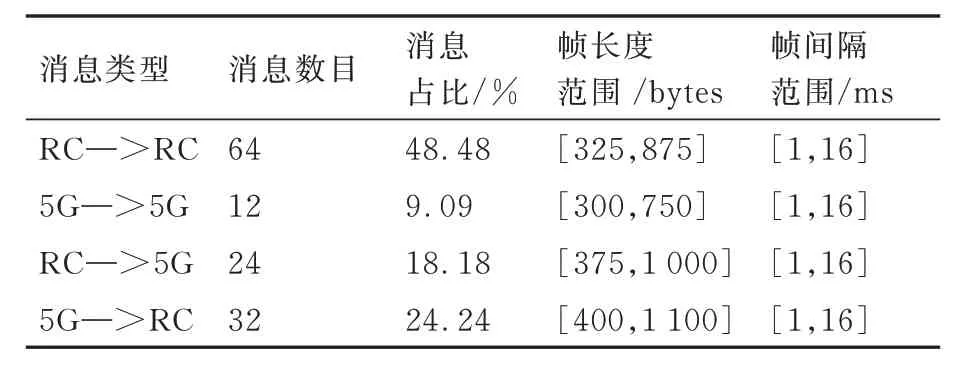

對于5G 接入網絡,采用獨立組網的形式接入到機內航電網絡,其中5G 微基站的服務速率考慮為IMT-2020 協議中5G 基站峰值速率20 Gbit/s[24],到達速率根據每一條流量參數獨立確定,AFDX 交換機內服務速率為100 Mbit/s,協議轉換模塊固定延遲為16 μs,交換機技術固定延 遲 為16 μs[25-26]。除 此 之 外,5G URLLC 的 誤碼率為10-5,而eMBB 場景下可靠性需求僅為10-4[27],因 此 本 文 實 驗 過 程 中 的 置 信 概 率ε 選 取范圍為5×10-6~2×10-5[28]。為了補償由于5G流量接入帶來的延遲,在機內核心骨干網中將5G流量定義為高優先級流量進行仿真。AFDX 網絡中每條RC 流量受到最小幀間間隔BAG 以及最大幀長的限制。其詳細參數信息如表 1 所示。

在圖 5 所示拓撲上傳輸132 條消息,由于消息過多,其統計情況如表 2 所示。

基于MATLAB 平臺,開發了機內網絡演算模型數值驗證工具,完成了5G 接入網絡隨機網絡演算,其中置信概率從5×10-6~2×10-5變化,實現了5G 混合網絡流量端到端延遲分析,分別計算5G 流量在不同置信概率下的接入延遲以及接入后消息的端到端延遲。對5G 無線接入改造后的消息端到端傳輸延遲和改造前有線AFDX 網絡中的消息端到端傳輸延遲進行對比分析。

表2 仿真配置消息Table 2 Message configuration in simulation

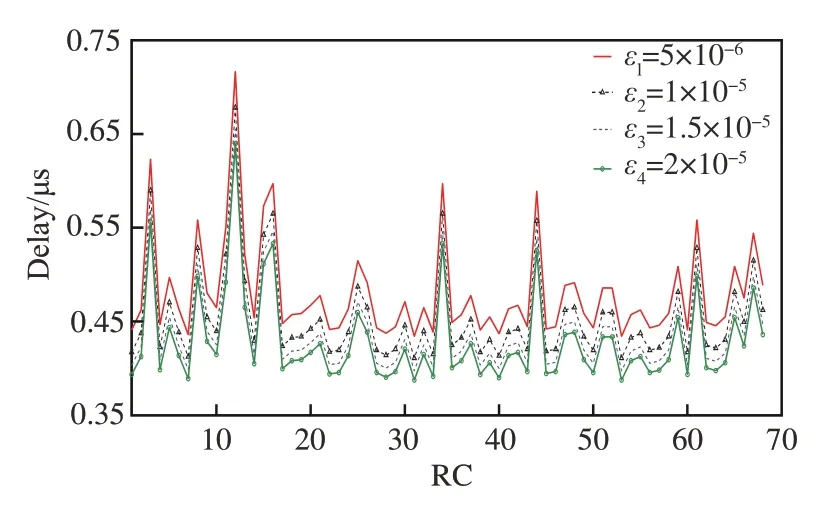

3. 2 機內5G 接入延遲分析

本節針對所有5G 流量進行分析,在不同置信概率下進行數值仿真統計,可以得到5G 流量在機內末梢接入網數據延遲如圖6 所示。由圖 6可以看出,隨著接入置信概率的增大,5G 消息接入延遲逐漸減小,符合隨機網絡演算的基本規律。除此之外接入延遲均值在450 μs 左右,對于非關鍵端系統的消息通過5G 無線方式接入到大型民機航電系統中的延遲影響可以忽略不計。該案例表明,對于大型民機航電系統,在原有航電網絡性能不降級的前提下,通過5G 接入的方式可以實現機內無線有線混合組網,從而減少有線電纜的使用,降低原有線網絡帶來的SWaP問題。

圖6 不同置信概率下5G 接入延遲分布Fig.6 Distribution of 5G access delay with different confidence probabilities

3. 3 機內混合組網端到端延遲分析

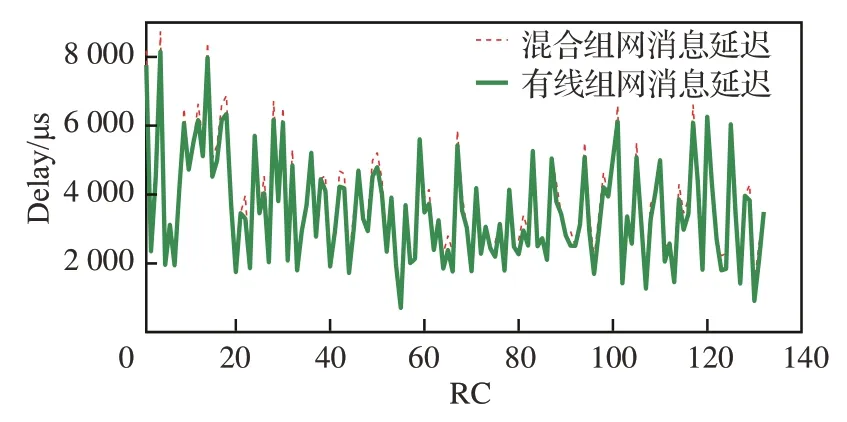

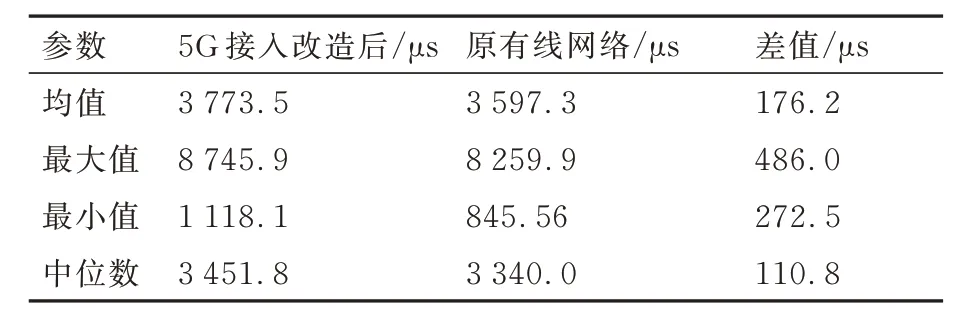

本節通過數值仿真實現了在相同配置下對原有有線航電AFDX 網絡與本文第2 節中提出的混合組網拓撲下的民機航電系統的性能比較。在此次仿真中,5G 接入的置信概率為1.5×10-5,其結果如圖 7 和表 3 所示。其中,表 3 中的均值、最大值、最小值以及中位數分別表示通過網絡演算得到的所有流量的端到端延遲的統計值。

圖7 5G 無線接入改造前后消息端到端延遲分布Fig.7 Distribution of end-to-end delay of messages before and after 5G radio access transformation

表3 分析結果Table 3 Simulations results

根據表 3 結果可以進一步分析得到,在該仿真案例中,5G 的接入對于機內網絡所有消息端到端延遲的均值增大了176.2 μs,占原有線網絡均值的4.89%,最大值增大了486.0 μs,占原有線網絡最大值的5.88%,最小值增大了272.5 μs,占原有線網絡最小值的32.2%,中位數增大了110.8 μs,占原有線網絡中位數的3.3%。

從仿真數據來看,5G 無線網絡的接入并不會對原有線機內網絡延遲造成較大影響,其中延遲增加均值僅有4.89%左右。在大規模機內網絡環境下,對于一些非關鍵端系統完全可以通過引入5G 無線網絡來降低有線電纜數目,從而進一步解決SWaP 問題。

4 結 論

針對機內5G 無線混合組網的性能研究,本文主要工作為以下幾點:

1) 提出了機內網絡混合組網拓撲架構,充分論證了5G 無線接入機內網絡的形式以及拓撲設計。

2) 針對5G 流量的延遲分析,構建了基于隨機網絡演算的延遲分析模型,利用切諾夫邊界定義以及高低優先級策略實現了5G 混合組網的流量端到端延遲的定量分析。

3) 針對5G 流量的接入,構建了A380 類似的網絡拓撲,通過數值演算案例驗證了算法的正確性。結果表明,將部分非關鍵流量改造為5G 無線接入后,原有AFDX 網絡的延遲平均增加5%。

因此,在機內接入網將非關鍵端系統改為5G無線網絡接入從而形成混合組網架構的形式是可取的。雖然5G 設備的接入會造成消息延遲增大,但增大延遲在大型機內網絡的規模下影響較小。而將有線設備更換為無線設備,可以在成本以及設備維護等方面帶來顯著收益。